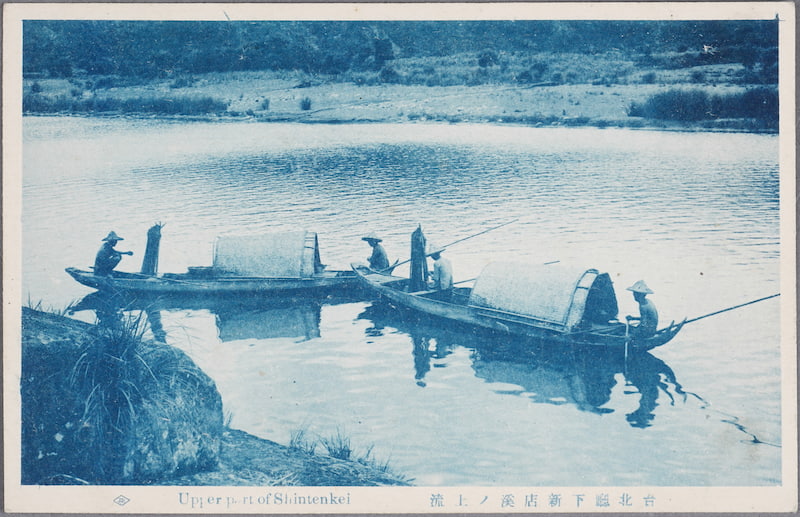

「逼——逼——」一道彷若港邊船隻汽笛的聲響,劃破平靜無聲的河谷。站在岸邊的遊客,按著「搭船鈴」的按鈕,催促對岸的擺渡人前來迎接。頭頂斗笠的擺渡人,撐著篙將小船推離岸邊,接著他拾起船槳,緩緩地將船推向遊客。

槳在水中擺動所激起的水聲,大概是新店溪能發出的最大聲響。天氣和煦時,這條害羞的老溪流,只敢竊竊私語。碧潭吊橋的嘎吱聲及假日橋下的鼎沸人聲,總能輕易壓過溪流的聲音,沒人注意到溪流在說什麼。也許,那輕柔的軟語,是在訴說她曾見過的人們、經歷過的歷史。

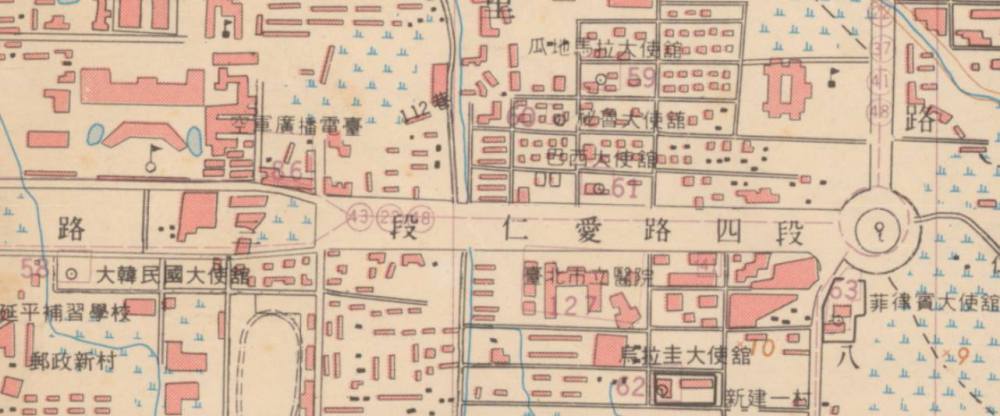

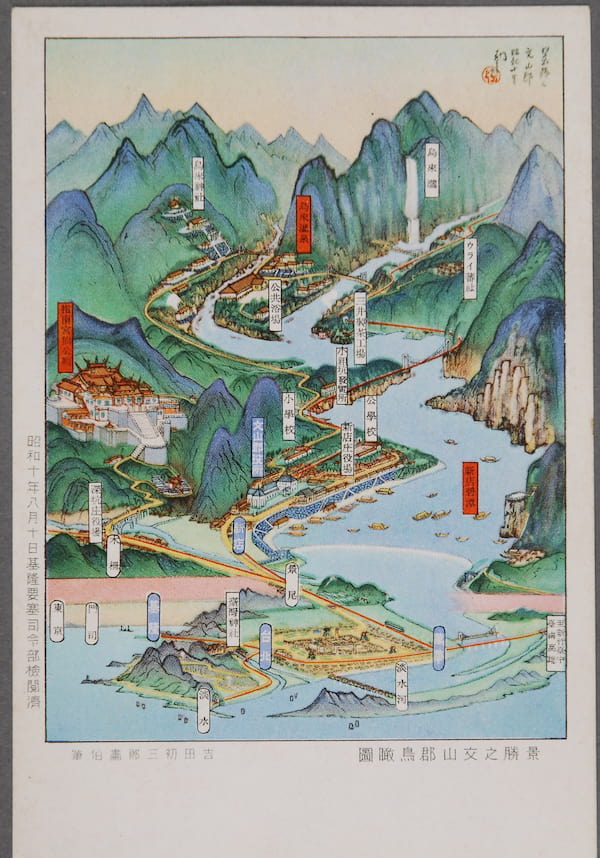

新店溪由南勢溪及北勢溪匯集而成。流淌至景美附近,又加入古稱景尾溪的景美溪,最終在萬華與江子翠之間與大漢溪相會,化身為淡水河。這條蜿蜒漫長的溪流,橫亙在肥沃的土地上,灌溉了新店、景美及臺北市東半部的農田,也與居民共同創造出獨特的交通與生活模式。

擺盪在新店溪上的擺渡船

新店溪附近的居民往往依賴船筏通行溪流兩岸,或順流而下、航行至集散貨物的大稻埕。新店溪設置渡口的歷史最早可追溯到 1881 年,不過居民真正開始以船筏渡河的時間,或許要再早一個世紀。那時,漢人逐漸將墾殖的目光投向臺北東南緣淺山地區。

當時的渡口分為「義渡」與「民渡」,主要取決於過路費的有無。1887 年巡撫劉銘傳本欲將民渡均改為義渡,但受限於困窘的財政,未能達成目標。到了日治時期,殖民政府則將「渡權」收歸街庄役場,有的渡口由街庄役場自行聘雇船夫經營,有的則以每年公開招標的方式,將經營權委託給民間的擺渡業者,街庄役場僅收取權利金,而這也成為街庄役場的重要收入。

1932 年的《臺灣新民報》便有一則報導,厲聲質疑每年坐收 1,650 圓巨額權利金的新店庄役場,為了擺渡帶來的收益,而不願為當地安坑的居民架設橫跨新店溪、通往臺北市區的吊橋。

後來有人統計新店庄 12 處渡口的權利金,雖然每個渡口繳的錢有高低之別,但加總起來十分可觀,高達 4,979 圓。以當時中產階級約 40 至 150 圓的月收入看來,這金額能養活近百個家庭。

高額的權利金也代表擺渡的收益並不差。1930 年代,安坑的居民約有 6 千人,往來新店溪兩岸都得仰賴擺渡,擺渡生意自然好。不過,這也不是一項輕鬆、毫無風險的工作;1927 年就曾有一名 40 歲的船夫林秀,不小心跌落溪中,被大水沖走。

擺盪在船與橋之間的選擇

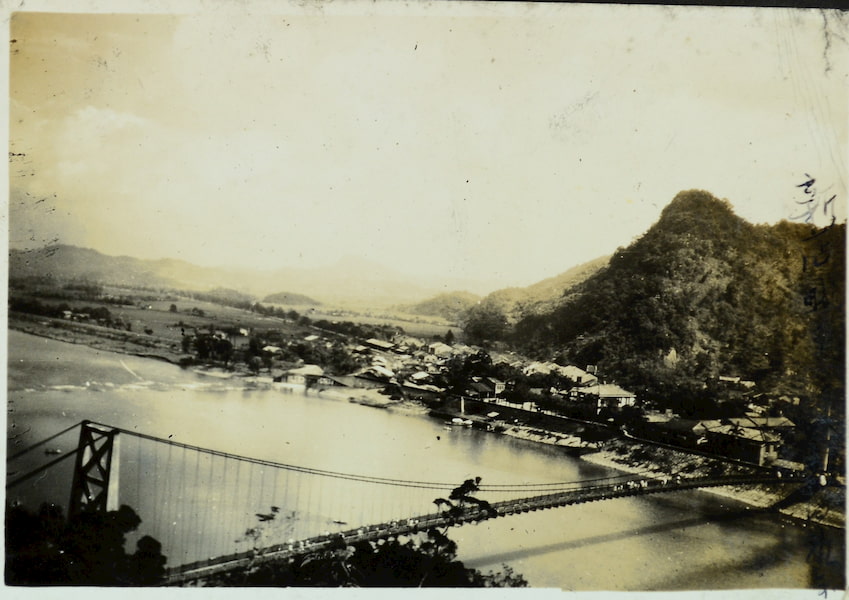

然而,船雖是安坑居民習以為常的交通工具,但在他們眼中,付費的渡船始終比不上免費的橋梁。尤其洪水來時,渡船無法行駛,交通斷絕,極為不便。所幸,他們架橋的心願終於在 1937 年實現。

這座由地方人士極力促成的吊橋名為「碧橋」(即今日的碧潭吊橋),由任職於臺北州內務部土木課的技手江石定所設計,是全臺第一座由臺灣人設計的吊橋。而且人車皆可通行,大幅改善了安坑的交通條件。

從今日僅存的新店渡看來,道路、橋梁建設確實取代了渡船,成為當地居民的主要交通方式。不過,當 1937 年碧橋建成後,庄役場的權利金或許少收了一點,卻沒有資料顯示大半的渡口立即消失,廢渡的情況主要出現在戰後。這可能是因為一座吊橋並不能改善整個地區的交通,灣潭、粗坑、直潭等地的居民依舊藉由擺渡往來。

擺盪在新店人記憶之中的船

新店溪附近居民與船的關係曾經非常密切。過去,從事商業買賣的人,會以有篷的「駁仔船」載運木炭、茶葉、樟腦、煤炭,以及其他農產至大稻埕販售,再從商販聚集的大稻埕添購南北貨、日用品,轉賣給新店各個設有渡口的庄頭。

同時,由於新店溪盛產味美價高、俗稱「國姓魚」的香魚,附近的居民除了務農,也經常駕著繪有船眼的漁船或由 7 至 9 根竹竿製成的竹筏,捕魚作為副業。當地獲利甚豐的漁業,在日治時期更一度招致日本人的覬覦。

除了捕魚用的船筏,在日治時期至戰後初期,新店溪上還有可揚帆的「採砂船」,用來載運貨物、煤礦及砂石。這種船隻在戰後觀光業大興後,加裝了遮陽棚與座椅,換了個雅緻的別名──「畫舫」,搖身一變,成了載運觀光客遊碧潭的觀光用船。

我們訪問大半輩子在新店溪上擺渡的李大哥,他認為早期由肖楠、樟樹製成的舢舨渡船會吸水,以竹篙、木槳滑起來比較沉穩;現在的玻璃纖維船儘管很輕巧,但容易被風吹走。只要風一大,擺渡工作就會變得非常吃力,因此有時還得等強風減弱後,才能過溪。

當我問起李大哥是怎麼學習擺渡技巧時,他帶著些許困惑答道:「以前我們灣潭幾乎家家戶戶都有船啊!」似乎在過去,操舟行船是當地居民必備的生活技能,不需要特別拜師學藝。然而,當漁業資源枯竭,青潭堰、翡翠水庫等水利設施建造後,溪水流量日益減少,周邊交通建設也逐漸完備,這群人的經驗、技藝與停擺的漁業、內河航運業,一同沒入新店溪的歷史中。

擺盪在人與人之間的新店渡

新店渡這個現今全臺僅存的擺渡渡口,可說是地方政府為推展觀光、保存擺渡文化,刻意留下來的渡口。雖然政府在灣潭的渡口附近規劃了一條文學步道,但相較被絡繹不絕的遊客圍繞的碧潭吊橋與橋下的鴨子船,新店渡仍顯得有些寂寥。

在許多人眼中看起來不夠有觀光潛力的新店渡,實際上不只保存了擺渡文化,也維繫起當地人最熟悉的交通模式。如果說,橋搭起的是不同地區之間來往,那麼,擺渡串起的就是以擺渡為中心的社會網絡。在這個網絡中,主角不是遊客,而是一些習慣坐船往返新店溪兩岸的老居民。

「你又來了喔!再等一下,還有一個人要坐船。」李大哥見到我跳上船,擺了擺手。隨後,他拿起手機,對著另一頭喊:「你不是說要坐船?喔!你回去洗衣服喔!好啦!那我再等你一下。」

我倚在船上的一角,望著對岸垂釣的釣客,期待著即將跳上小船的人。

延伸閱讀:一月關鍵字「Hi 海!船來了」特輯

.jpeg)

本期,我們重新來找這些小船,聽它們講我們自己的故事。