從威權體制走入民主體制,並不是一蹴可幾,也並非個人或是一道行政命令後,隔天就能完全蛻變為民主社會。臺灣的民主過程與李登輝的推動有著密切關係,不過同時也還有許多未竟之業。

2023 年 11 月 25 日,李登輝基金會與故事合作「李登輝一〇〇:朝向臺灣的意志」特展,迎來年底最終場講座,邀請到國立臺灣大學歷史系教授陳翠蓮,以「李登輝對臺灣民主的貢獻與侷限」為題,為本次李登輝百年紀念活動做個總結,也期望在認識「民主先生李登輝」時,為大眾開啟新的對話橋樑。

「誰是臺灣民主化的推手?」、「什麼是臺灣的民主?」講座一開始,陳翠蓮丟出了一些值得我們思考的問題:過去我們可能都聽說過蔣經國時期(1987 年)通過解嚴,是推動民主化很重要的一環,但是實情真的是這樣嗎?

原來美國是當時臺灣民主化的主要外部壓力?

解嚴的出現需要回到其歷史背景來看。1978 年,不論《蔣經國日記》或是中常會中,蔣經國都自行提到「三、決不讓臺灣獨立,四、決不讓反動派組成反對黨。這是救國護黨之要道」或是「二、不容許成立反對黨⋯⋯四、中央民意機構不可改組,否則將失去政權存在的依憑,只能以擴充增額名額來充實中央民意機關功能」可見蔣經國為了維護國民黨政權的統治,期望維持著既有的威權體制統治。不過後續在各種內外的壓力下,蔣經國似乎做了不得已的讓步,就像 1982 年,新任美國在臺協會臺北辦事處處長李潔明(James R. Lilley, 1928-2009),就描述到蔣經國派特使訪美,並向美國國家安全會議亞洲事務部主任席格爾(Gaston J. Sigur, 1924-1995)傳達「民主化」、「本土化」、「維持經濟繁榮」、「向中國開放」的四點改革方案,藉此得到美國支持;但 1984 年爆發江南案,美國要求公開處理本案,並對臺灣的改革方案存疑,這讓蔣經國在 1985 年 8 月 16 日接受《時代雜誌》專訪時,開始鬆口未來「由蔣家人士繼位(元首)一事從不考慮」,也答應將依照憲法產生國家元首,更在 1986 年,蔣經國將次子蔣孝武派往新加坡擔任副代表,意味著蔣家有意識地使家族遠離權力核心。

此時,世界也正面臨著第三波民主化,蔣經國是這麼描述自己的處境:「這都是美國和共產黨的傑作,可痛!」、「吾人處此險境,不可不當心以處之」。1986 年,駐美代表錢復返國述職時,轉達了美方的態度,美方將檢視臺灣人權狀況,若不理想將不獲得軍售。錢復也指出陳文成案、江南案、黑名單問題對我國形象傷害至鉅,建議結束戒嚴。對此,蔣經國的回應則是「不能做,做了會動搖國本的。」

至此,陳翠蓮提醒我們,在解嚴之前,蔣經國的態度是搖擺不定的,即便對臺灣走向民主有所推動,那也是外在壓力下,導致他不得不做的決定,他的內心並不如此希望。

得來不易的民主

臺灣島內隨著新觀念的推動,民主思想也漸漸萌芽,例如經歷蓬萊島雜誌案(1985.1)、林正杰案(1986.9)、顏錦福因替陳文輝助選而受判刑(1986.11)等司法案件。1986 年,臺灣警備總部從 8 月起就在臺北市不斷上演「衛安十一號演習」的鎮暴操演,同年 9 月,黨外民主進步黨成立。可見民主思想雖然一再被打壓,但同時也逐漸成長茁壯。面對黨外勢力的崛起,蔣經國在同年 9 月 29 日,召集統治核心成員,包括:行政院長俞國華、立法院長倪文亞、司法院長黃少谷、國民黨祕書長馬樹禮、參謀總長郝柏村、總統府祕書長沈昌煥、國防部長汪道淵和教育部長李煥等人,他認為:「求生存為第一戰略,能生存就有勝利希望。」商討推動民主化的可能性,但成員中並不包括時任副總統的李登輝。

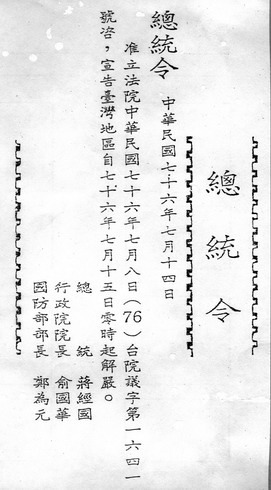

10 月 8 日,蔣經國在中常會中,這樣說:「世事在變,局勢在變,潮流也在變」、「不顧對國對黨的責任,才是真正軟弱。」可見蔣經國已見推動民主化是不可不為了。隔日,《華盛頓郵報》刊出對蔣經國的專訪,宣布政府將盡速解除戒嚴,但是面對中共威脅臺灣的安全,政府將頒行新的《國家安全法》,並且未來新政黨必須符合三個條件:承認憲法、堅決反共、不得從事臺灣獨立活動。

陳翠蓮強調,在民主化不得不為的大局勢中,蔣經國仍做最後的布局,要鞏固國民黨的統治,將「損害降到最低」,因此,雖然解嚴令即將生效,1987 年 6 月仍制定了《國家安全法》十條,來約束人民的部分行為,鞏固統治的權力。

推動臺灣民主的那一雙手

美國《新聞週刊》(Newsweek)稱李登輝是「民主先生」,說著他在執政時,推動的「寧靜革命」帶領臺灣走向民主的道路。但是,這條踏上民主的路途,就像李登輝自己所說,走得如履薄冰。

李登輝在 1984 年擔任副總統,其實也是蔣經國營造「臺籍人士共治形象」的慣例,像是 1978 年起的謝東閔擔任第六任副總統、第七任副總統便提名李登輝。但就像是美國中央情報局的內部報告所指出:「蔣經國提名李登輝為副總統,並在中常會中提高臺籍菁英比例,是將『臺灣化』當作維持政黨優勢與穩定政局的策略,並希望藉此爭取美國好感。」、「蔣經國巧妙布局以使身後留下『合議領導』(collegial leadership)的局面」、「整體而言,實質權力仍掌握在保守派外省菁英手中。」

.jpg)

不僅上文提到面對黨外勢力崛起的會議中,副總統李登輝未被邀請開會,李登輝也未被賦予重大議題的討論主要負責地方選舉、美麗島事件受刑人減刑、與黨外人士溝通、二重疏洪道居民搬遷問題、錫安山新約教會議題和接見外賓等等。相較之下,週週與蔣經國開會的郝柏村更是被倚重,並且蔣經國多數聽取郝柏村在軍事政策、人事安排、重大政治議題的意見。

1988 年 1 月,政局突變,蔣經國逝世,李登輝不只繼任總統,他也是代理國民黨主席,然而,他在國民黨內部則是身處於四面環敵的情況下,他需要妥協、偽裝與權變,同時又要走出與國民黨不同的「臺灣人總統」的格局,強調臺灣主體性。

因此,李登輝繼任初期,大多遵從蔣經國的路線。即便如此,他仍然陷入國民黨內「代理主席」的爭議,尤其受到國民黨秘書長李煥、行政院長俞國華等人反對的聲音,直到中常會中,由副祕書長宋楚瑜大聲疾呼,要求通過代理主席案,這才讓讓李登輝順利接任代理主席。

接著,李登輝要面對的更包括受到國民黨內推崇的郝柏村,他則是讓郝柏村接替李煥成為行政院院長,同時,引起民間興起反對軍人干政的聲浪。陳翠蓮如此形容李登輝的處境,指出他需要借力使力,度過在國民黨內部的危機,卻也順應民間聲浪之風來行駛朝向民主前行的船隻。所以,他在 1990 年接受野百合學運學生提出的訴求,並要求朝野招開國是會議,確立「國會全面改選」、「終止動員戡亂時期(廢止《動員戡亂臨時條款》)」、「總統由臺灣全體住民選出(回歸憲法、憲法增修條文)」等共識,並逐一落實。

陳翠蓮也提醒我們,在李登輝的操作過程中,黨國機制是他所能運用的資源與權力之一,借用此機制讓臺灣逐步走向民主改革,但是一旦主張批判、檢討國民黨,就等於動搖自己的權力正當性,這也就成為臺灣民主改革中不可抹滅的局限。

.jpg)

因此,我們可以看到在李登輝的執政下,有像是 1992 年與 1997 年,廢止《國家安全法》十條中不合理的言論自由限制(修訂刑法一百條落實言論自由)以及黑名單限制,卻也同時看到他多次公開表示反對臺獨,頒布《國家統一綱領》、推動辜汪會談(1992 年),以避免臺灣主體性的確立,使臺灣始終被定位在中國政權統治的脈絡中。

直到 1993 年,他接受司馬遼太郎的私下訪問時,才如此表達他的想法:「以往掌握臺灣權力的,全部都是外來政權,最近我可以坦然這麼說了。即使是國民黨也是外來政權呀!那只是來統治臺灣人的黨,必須將它變成臺灣人的國民黨。」他更以「出埃及記」來形容修憲、推動民主化改革,「已經出發了。今後,摩西與人民都會很辛苦。不過,不管如何,已經出發就是了。」到了 1999 年,他提出「特殊國與國關係」、「兩國論」的說法,繼續下一步要將臺灣推動為正常化國家,直到他卸任後,也一直在推動這個目標。

陳翠蓮如此觀察李登輝這樣矛盾的態度,以「權變」來說明,也就是李登輝在推動民主化的路途中,需要透過不同力量的權衡,才能夠達到他自己的目標。

寧靜革命的侷限和未竟之處

無法否認的是,李登輝在臺灣推動民主化的「寧靜革命」中,確實讓臺灣從威權體制走向民主體制。

陳翠蓮最後總結臺灣民主進程的歷史,他認為,我們其實可以很明確地指出蔣經國並非臺灣民主的推動者,且在李登輝執政期間推動改革的過程中,權力的行使,使得他必須以國民黨主席的身份,鞏固黨內的支持,也因此他無法批評威權體制下的加害者「國民黨」,這也讓諸如二二八平反運動、白色恐怖時期的平反運動,在他執政時所提出的方案總是「補償」作結,並總主張「向前看,不要向後看」,從未探究事情的根源與咎責,更無法讓國家以此為鑑。

所以,如今臺灣社會中,仍存在威權體制所建立的基礎工程,像是黨產、地方派系與黨國媒體等,以及對過往威權歷史從未咎責,例如對黨工、情治、司法、官僚體制共犯歸咎責任與審判。陳翠蓮表示,甚至有些人還會誤以為國民黨帶領臺灣進行民主轉型的運動。

因此這些臺灣民主化過程的未竟之業,在李登輝走下舞臺之後,則成為留給臺灣人還需繼續努力的民主代價。