時代變遷成為劇情主軸,貼近真實的臺灣樣貌

一切首先得從 1982 年《光陰的故事》這部電影說起,一般被認為是臺灣新電影的起點,終結於 1986 年侯孝賢的《戀戀風塵》以及楊德昌的《恐怖份子》──或有一說是隔年詹宏志的〈民國七十六年臺灣電影宣言〉。《光陰的故事》是由四部短片《小龍頭》、《指望》、《跳蛙》、《報上名來》集結而成,導演分別是陶德辰、楊德昌、柯一正及張毅,由中央電影公司製作,儘管由不同導演拍攝,彼此之間也沒有故事內容的連貫性,但這四個段落匠心獨具地以順時拍攝的排序,呈現以小學生、中學生、大學生及成年人為主角的人生故事。觀眾得以從不同段落裡視聽科技的差別——留聲機、收音機再到電視機——去辨別出四段故事人物身處的年代,而後意識到這部電影是藉由人生成長的不同階段,比擬臺灣六O年代至八O年代的社會發展歷程。[2]

因此,我們可以說《光陰的故事》,實際上正是一種將時間給擬人化的嘗試(可說是名符其實的「光陰的故事」)。而這種由個人的生命經歷,作為臺灣發展及國族命運的寓言,也成為了臺灣新電影標誌性的美學風格之一。相較於中影公司在六、七O年代發展的健康寫實電影,將國家發展和個人勞動結合,並運用明星形象,打造出天人合一、靜止永恆的農家天堂,雖然看似是寫實風格,但是卻對現實帶有一層過度樂觀的濾鏡。[3]而八O年代的新電影,不只是更多地讓素人演員入鏡,像是電影中的農夫或是兒童,其實在電影裡頭都是在表現他們現實生活中的自己;[4]同時,新電影更真實地揭露出現代化背後付出的代價、以及人性在其中的迷惘、病態,寫實的表現更像是要針砭出社會的病根。

最具代表性的例子,可以看到在侯孝賢的《戀戀風塵》中,刻畫一對在九份長大的青梅竹馬,是如何為了家庭生計先後遷居臺北,並在面臨快速的經濟轉折中遭受摧殘,最後彼此分開的故事。《戀戀風塵》首先以火車的意象,作為城鄉關係的視覺隱喻,一方面它是城鄉之間的交通連結,但同時也是加速現代化發展的工具,在看似拉近城鄉之間距離的過程中,卻也擴大了城鄉之間的經濟及技術差距。鄉村成為城市延伸的郊區空間,雖然保持著傳統農家的美麗,卻也由於密集發達的交通網絡帶來的資本而有所改變。[5]火車的意象更代表的是一個超越人物之上的「事件」,將人物的際遇鑲嵌在更大的時空框架,也就是已經深入現代化進程的臺灣。[6]

新電影的崛起,邁出臺灣電影創作自由的第一哩路

然而除了故事內容外,新電影的開創性,更可說是在電影的表現形式上,詹宏志曾稱《光陰的故事》電影「不用卡司、不用熟練的導演,甚至無法分類型」。[7]這段話明確點出新電影如何有別於七O年代的愛國政宣片、煽情犯罪片,和逃避現實的浪漫三廳電影(電影中的場景多在客廳、餐廳、咖啡廳的浪漫文藝電影),創造出嶄新的電影語法。[8]

事實上,國產電影經過六O年代的黃金時期後,到了七O年代末期逐漸不能滿足當時的觀眾,除了政治局勢的變化,讓新興的中產階級和年輕族群,無法從國產電影中得到滿足,同時具有藝術深度又賣座的香港電影新浪潮,開始席捲華語市場,[9]而臺灣的迷影文化──意指迷戀電影的愛好者,後也積極投身其中甚至產出創作,進而影響不少電影工作者──隨著電子錄影設備的普及而達到一波新的高峰,從六O年代《劇場》雜誌中,國外藝術電影的評論、劇本、圖像,到七O年代《影響》雜誌對國外電影的引介,再到八O年代透過翻版錄音帶,去接觸過去未曾親睹的歐美日經典電影,甚至是同步觀賞[10]大量輸入的翻版錄影帶,不只擴展了影迷的視野,也讓他們對於臺灣電影必須有所突破的期待與日俱增,而這些嶄新的電影經驗、迷影文化及社群,更成為後來新電影工作者們的創作養分。侯孝賢就曾自言他拍完《風櫃來的人》後,就和以後將與他多次合作的剪接師廖慶松,一同前往圖書館觀看法國新浪潮的重要導演:高達的代表作《斷了氣》,深受它非傳統的敘事與剪接方式啟發。[11]

私人影迷俱樂部興盛的同時,官方逐漸調整電影政策,從 1979 年成立的電影資料館,到調整國家電影獎項的評選機制:自主題內容的政治正確,轉移到藝術表現的創新,並且也延攬電影專家評選,取代過去的政府代表,同時創辦金馬國際影展,鼓勵臺灣電影參加國際競賽[12]。1978 年,擔任中影公司總經理的明驥,就在這「獎勵創作自由」以拯救國產電影的風氣下,1982 年,啟用了當時的小野與吳念真擔任企劃和編劇,以及臺灣的年輕導演陶德辰、楊德昌、柯一正及張毅,《光陰的故事》就這樣誕生了。

那麼,臺灣新電影從此以後便一直幸福快樂?

然而,這種由國家單位獎助與審核下的「創作自由」,其實仍舊存在著對於內容界線的精密調控,一旦威脅觸及到當局對於國族認同的敏感神經,仍無可避免的面臨被審查、甚至刪減的命運。何況中央電影公司本是由國家管轄並藉由電影產業推動國族主義的單位,因此,儘管新電影誕生的現實條件有一部分得力於電影政策的調整,然而新電影的精神,卻是在對抗國家審查制度的過程中被形塑與辨識而成。

隨著《光陰的故事》的成功,緊接而來的是遵循同樣產製邏輯的《兒子的大玩偶》。《兒子的大玩偶》同樣是由多部短片所組成的電影,改編自黃春明的三部小說《兒子的大玩偶》、《小琪的那頂帽子》和《蘋果的滋味》,分別由侯孝賢、曾壯祥及萬仁執導,但在 1983 年八月試映過後,《蘋果的滋味》內容因呈現出臺灣貧窮落後的樣貌,有損國際形象之虞,在中華民國影評人向中國國民黨文工會檢舉後,遭到中影公司的刪減。憤怒的萬仁便致電當時聯合報的記者楊士琪,問她敢不敢將這條消息寫成報導,楊士琪接獲檢舉公文影本後,[13]隔天便迅速的在《聯合報》綜藝版,以〈兒子險些失去玩偶〉、〈中影「削好」蘋果今再送檢〉,為文痛批黨官對藝術創作的干涉,最後也終於成功阻止《兒子的大玩偶》被刪減,這就是臺灣電影史上有名的「削蘋果事件」。1984 年,楊士琪因氣喘發作逝世,楊德昌於 1985 年的電影《青梅竹馬》片頭,便以白底黑字寫上「獻給楊士琪,感激她生前給我們的鼓勵。製作全體同仁敬致」,「臺灣新電影」革新的創作意識,也就在這樣的爭議中,逐漸成熟。

但好景不常,1985 年底,新電影接二連三遭遇票房失利,以及他們「有損國際形象」,對於臺灣社會現實直接赤裸的揭露,招致新電影成為當時臺灣電影產業衰微的代罪羔羊,[14]失去中影公司金援以及政府和媒體的支援之後,臺灣新電影的導演也紛紛減少電影的產出。根據洪國鈞的統計,有些導演直到 1989 年才有機會再拍片,而有些人甚至放棄執導之路。

老兵不死:新電影仍存活在當代各地的電影人心中

1987 年十月,由吳念真編劇、侯孝賢策劃,陳國富導演、蘇芮演唱的的國軍形象廣告《一切為明天》於三家電影台及全台六、七百家戲院放映。影片內容以軍官第一人稱的口吻,回望當年有保家衛國理想的自己。影像上同時並進的軍武展現,彷彿讓少年的成長,再一次鑲嵌進國家進步的敘事與對未來必然更好的號召。此片一出,引起部分評論人口誅筆伐,並以「新電影之死」為名,指責侯孝賢向國民黨的意識形態低頭,電影藝術再次淪為政治宣傳的工具。[15]

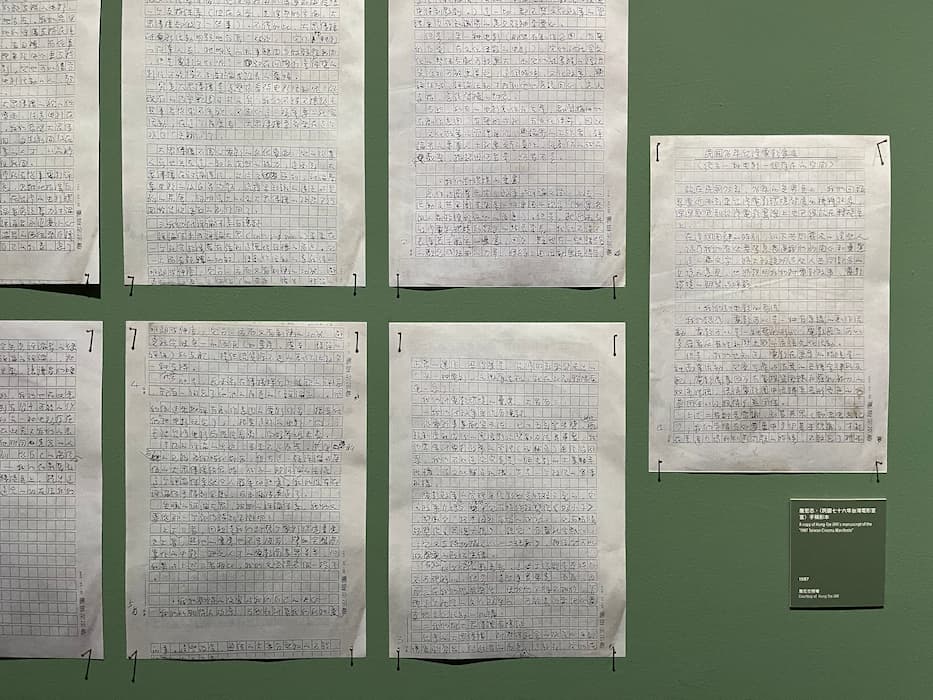

但儘管如此面臨如此諸多的爭議與挫折,新電影的精神,卻從未在它被宣判死亡的那一刻消失,早在《一切為明天》播出前,同一年詹宏志就曾撰寫〈民國七十六年臺灣電影宣言〉,彷彿就在預告它將以另一個姿態重生。在該宣言中,詹宏志提出發展有別於商業電影的「另一種電影」,這種電影「有創作企圖、有藝術傾向」並且「有文化自覺」,並且批評當時的搖擺於文化、商業與政宣的影視政策面,與媚俗從眾的媒體與影評環境不利於另一種電影的發展,同時從影視政策方向的確定、影劇新聞的重視及評論責任的自覺三方面分別提出相對應的改進方案。

1988年,詹宏志與陳國富、侯孝賢、楊德昌、吳念真、朱天文等人成立「電影合作社」,四處奔走籌措拍攝資金,又因年代集團創辦人邱復生的協助,借用年代電影公司樓上的辦公室。[16]在 1989 年眾人的通力合作之下,完成了日後鼎鼎大名的電影《悲情城市》,內容上挑戰當時政治上最敏感的議題:二二八事件。雖然電影合作社在此之後,隨著楊德昌與侯孝賢的分裂旋即解散,但《悲情城市》於威尼斯影展獲得「金獅獎」榮譽,成為臺灣首部在世界三大影展中獲得首獎的電影作品。

著名的美國電影理論及電影史學家大衛・包德威爾(David Bordwell)就曾驚艷於臺灣電影在八O年代飛躍性的變化,成為國際電影文化最受人期待的地區之一。[17]並且侯、楊二人之後的創作,也陸續受到國際影展的肯定,同時影響各個國家的優秀導演,也串連出不同國家,因特定的歷史事件而共享的歷史記憶。2018 年,以《小偷家族》摘下坎城金棕櫚獎的日本導演是枝裕和,就曾說過,身為灣生後代的他,在侯孝賢的電影中,找到自己與父親的連結,並在 1993 年拍攝《電影映照時代:侯孝賢與楊德昌》,作為他電影創作的重要起點。[18]

而曾言侯孝賢「講出自己心中的祕密」的韓國導演李滄東,[19]就曾在 1999 年的電影作品《薄荷糖》,以倒敘的手法,刻畫一位失控衝向行進列車的自殺男子,他一生的遭遇,影射許多韓國近代重要的歷史事件。電影中,我們可以看到畫面停格在男子死亡前最後一刻的特寫鏡頭,緊接著,火車便以倒帶的形式逆向前進,男子的人生片段便像跑馬燈一樣一項一項展開——而列車最後的起點(或可說是終點)——是男子青年時出遊時的戀曲,這也象徵他還未被破壞的純真與初心。侯孝賢與李滄東的相似,不僅是出於符號運用上的接近,更重要的是,他們都共處在跨國資本主義下,各個區域被迫加入全球金融體系及現代技術加速發展的語境之中。而新電影致力探求的,正是這種電影語言的革新,它具有嘗試用更精確的語言,洞見當時人們普遍困境的重要意義。

2014 年,一部敘說臺灣新電影的紀錄片《光陰的故事》(對,它與被視為臺灣新電影起點的四段體電影《光陰的故事》同名)中,呈現出仿若《戀戀風塵》片段的鏡頭,不過,當火車穿越山洞後,另一段竟是泰國清邁的地景。原本在電影中縫合城鄉距離的火車鏡頭,在這裡卻成為跨越時空的列車,拉起了臺灣與泰國之間的距離,而深受侯孝賢影響,第一位獲得金棕櫚榮耀的泰國導演阿比查邦(Apichatpong Weerasethakul),便同時以畫外音的形式,講述臺灣新電影之於他的意義及回憶。列車彷彿歷史編纂的針線,將看似不同脈絡、卻相互影響的電影生產機制編織在一起,打造出身為影癡和導演,彼此共享共存、由電影文化自身構築出來的世界。

即使臺灣新電影在八O年代末似乎被宣告已死,但它的影響力又不斷在國際間重生,回過頭來滋養當代臺灣人對於電影的想像,或許,就像許多新電影作品中以列車代指重要時代變遷的意象,新電影的潮起潮落也代表著,臺灣如何在持續的政治與社會更迭下,以及跨國間的輸入與輸出中,重新界定、形塑自身的文化身分。

本展以作品、檔案、音像紀錄與訪談追索「跨領域」在臺灣八〇年代藝文發展史的脈絡——臺灣的「跨領域」不是現代性的進程,而是社群的存在狀態與出路。展出五大子題:「前衛與實驗」呈現創作人在西方新藝術形式的啟發下,著手各領域的實驗;「政治與禁忌」呈現思想、身體與創作在解嚴前、後,日趨自由的社會中解封;「翻譯術與混種」呈現國際化與歸國學人的增加,大量翻譯物的出版與思潮演化;「在地、全球化與身份認同」呈現臺灣接軌全球生產鏈後,身份與價值在不同層面上的碰撞;「匯流與前進」以開放的展間設計重塑聚會所氛圍,並規劃系列公眾活動在此發生。

▌時間:2022/12/03 - 2023/02/26

▌地點:臺北市立美術館1A、1B展覽室

[1]摘自該展區的論述。

[2]洪國鈞:《國族音影:書寫台灣・電影史》(台北:聯經出版公司,2018年),頁167。

[3]洪國鈞:《國族音影:書寫台灣・電影史》,頁124至125。

[4]洪國鈞:《國族音影:書寫台灣・電影史》,頁146。

[5]詹明信:〈重繪台北新圖像〉,鄭樹森編,《文化批評與華語電影》(台北,麥田出版社,1995),頁241至242。

[6]洪國鈞:《國族音影:書寫台灣・電影史》,頁185。

[7]詹宏志:〈台灣新電影的來路與去路〉,焦雄屏編著,《台灣新電影》(台北,時報文化,1988),頁27。

[8]國家電影及視聽文化中心,「電影小百科:台灣新電影」,取自:https://edumovie-tfai.org.tw/article/content/126

[9]洪國鈞:《國族音影:書寫台灣・電影史》,頁170。

[10]孫松榮:〈他們在島嶼翻版:關於「每部影片都是一道謎語:黑盒子與白方塊的動態影像」〉,國藝會線上誌,取自:https://mag.ncafroc.org.tw/article_detail.html?id=297ef7227039739d01705c7f3dd40024

[11]〈專訪侯孝賢:「基本上就是有限制,所以才會有反抗。」〉,BIOS monthly,取自:https://www.biosmonthly.com/article/6324

[12]洪國鈞:《國族音影:書寫台灣・電影史》,頁170。

[13]藍祖蔚:〈藍色電影夢》削蘋果事件:真相拼圖 1〉,自由評論網,取自:https://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/3466482

[14]洪國鈞:《國族音影:書寫台灣・電影史》,頁179。

[15]如何評價《一切為明天》並非本文的討論範圍,讀者有興趣可參閱:童詠瑋,〈《一切為明天》:在明天將臨前,追索未明的昨日軌跡〉,Fa電影欣賞,取自:https://fa.tfai.org.tw/fa/article/38297

[16]藍祖蔚、林木材、李翔齡訪問,劉安綺整理:〈詹宏志口述訪談〉,《Fa電影欣賞》,第191期(2022),頁55。

[17]Kristin Thompson and David Bordwell, Film History: An Introduction, New York: McGraw-Hill, Inc., p. 779.

[18]楊惠君、謝璇文字,蘇威銘攝影:〈專訪是枝裕和:我期待有一天,拍出屬於自己的《悲情城市》〉,報導者,取自:https://www.twreporter.org/a/2020-taipei-golden-horse-film-festival-hirokazu-koreeda

[19]吳尚軒報導:〈最強的外交軟實力!這些國際大導都受台灣新電影啟發〉,風傳媒,取自:https://www.storm.mg/article/2204358?page=1