|

講者 |

謝艾倫(國立清華大學人類學研究所副教授、主持基隆和平島考古遺址發掘) |

|

與談者 |

臧振華(中央研究院第 30 屆院士、主持基隆和平島考古遺址發掘) |

|

張淑英(臺北醫學大學臨床醫學研究所教授兼副校長、國立臺灣大學外國語文學系教授暨西班牙皇家學院外籍院士) |

|

|

李毓中(國立清華大學歷史學研究所副教授) |

1626 年,西班牙人來到臺灣,在北臺灣進行了 16 年的殖民統治,也成為基隆航運發展到日後成為國際港口的轉捩點。

2025 年 3 月 16 日,在春日乍暖還寒的周末,基隆市政府邀請於和平島從事考古研究的學者和當地文化團隊,進行「西班牙至基隆 400 年系列回應活動」的第一場講座,和大眾一起分享,他們是如何從考古學的角度,重新審視與探討基隆在世界及臺灣歷史中的地位。

在進入正題之前,作為考古團隊重要領導人之一的臧振華首先進行引言,他提到從 2011 年開始到基隆進行考古調查,發現了自 3,000 多年前以迄日本占領時期的考古遺存,其中包括西班牙殖民時期所興建的諸聖教堂遺址。基隆是一個海港城市,有其特殊的海港風貌,這種風貌大約是從400 多年前逐漸發展形成的,其間原住民、西班牙人、華人和日本人都先後作出了貢獻。

而後張淑英分享,2018 年開始他與李毓中合作研究西班牙語和中文的詞典,其中記錄了基隆和淡水的歷史,他希望藉由基隆 400 年,讓大家了解全世界被西班牙人命名的聖薩爾瓦多(包含基隆)今日的面貌,最後她也與民眾分享個人學習西班牙語的經歷,並希望能貢獻所學,與研究者們一同努力。

歷史的起點,真的從西班牙人開始?

講者謝艾倫首先帶領大家從考古學的角度探討基隆歷史。他提到,和平島考古遺址給予一個重要的意涵,它讓基隆的歷史更往前推,除了能看到基隆從西班牙時代到日本時代的考古遺跡,更使大眾進一步認識並理解由「史前時代」到「歷史時代」,在北臺灣活動的原住民及其生活樣貌。謝艾倫表示,「和平島的歷史研究與考古發現,在許多層面都挑戰著人們將 1624 年荷蘭人來臺、1626 年西班牙人來臺,視作為臺灣歷史的開端這個概念。」

他強調,基隆的歷史並非從 1626 年西班牙人抵達才開始,在西班牙人來之前,中國(特別是閩南)華人早就知道基隆這個地方,16 世紀末的文獻中就已出現基隆(雞籠)和淡水的記載。

和平島上的主要考古遺址(Source:謝艾倫)

和平島遺址揭示多時代文化層

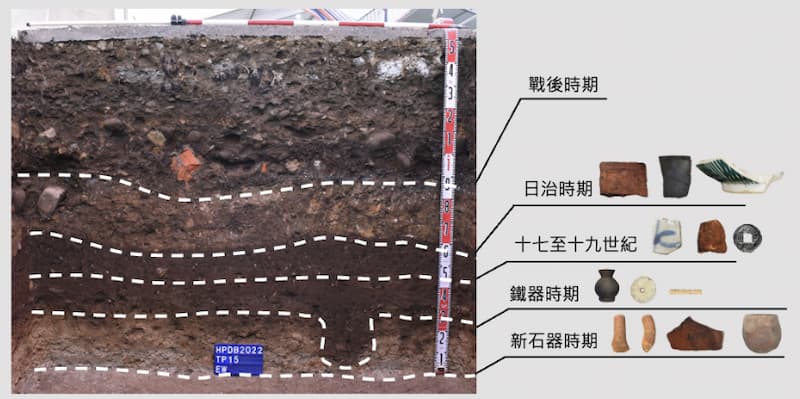

和平島上的考古可以追溯自日治時期,過去十幾年來,不同團隊在島上進行考古工作主要研究地點包括 A(聖薩爾瓦多城址)、B(諸聖教堂遺址)、C(海鮮街後方停車場)三處,其中有進行發掘的是 B、C 兩個地點。

-

B 遺址: 新石器時代晚期(距今約 2,800-3,300 年)、鐵器時代晚期(距今 800-400 年)以及現代早期(17-19 世紀)和日治時期的文化層。

-

C 遺址: 沒有發現新石器時代的文化層,但有鐵器時代早期和晚期的活動證據,以及 17 世紀以降原住民生活的證明。

新石器與鐵器時代的聚落與交流

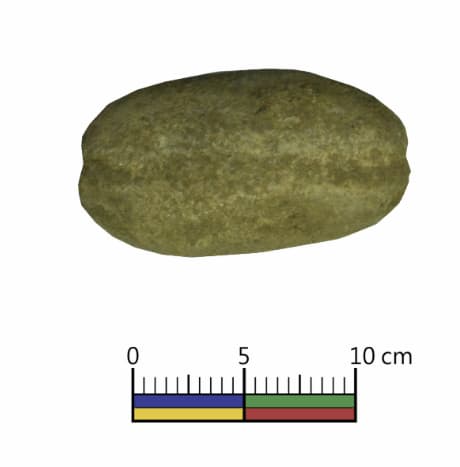

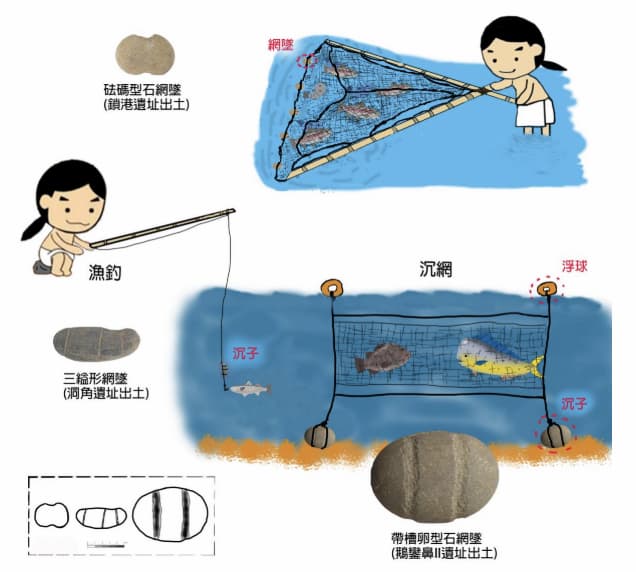

2019 年在「大基隆歷史場景再現」計畫下,考古團隊在和平島 B 考古遺址進行大規模發掘,使諸聖教堂遺構得以重見天日,這個地點在 3,000 多年前就有一個聚落,這個聚落中出現許多與海洋文化相關的器具,像是可能與造船有關的石錛、漁撈用的網墜,以及大型魚骨、小魚鱗、魚餌石等,可以知道新石器時代在這裡聚落的住民有能夠捕撈大魚的技術,同時吃食不限,大魚小魚皆食。

在諸聖教堂樣貌重現後,B 遺址正式成為基隆市的市定遺址,於此同時 C 遺址也被發現。有別於 B 遺址呈現出的年代,考古團隊在 C 遺址的發掘找到鐵器時代早期到晚期的證明。相對於 B 遺址以鍛鐵為主、C 遺址則有明確的煉鐵證據,同時也發現了許多外來的物品,如玻璃珠、紅玉髓珠、瑪瑙珠和銅扣,顯示基隆在鐵器時代就已有對外交流。

考古團隊在 B 和 C 遺址都發現了鐵器時代的墓葬,其中又以B遺址為主,C 遺址則出土較多生活用品,因此團隊推測後者可能為當時聚落中心。墓葬中有一具是一具母嬰合葬,於其中長眠的是一位 20-25 多歲的女性,伴隨有豐富的陪葬品,包括數百顆的玻璃珠、白色石灰岩製的石紡輪、當地陶器和來自中國 12-14 世紀的瓷器等;墓葬中另有一具嬰兒骨骸。

此外,B 遺址也有一具年代相對較晚的墓葬,其中伴有一對玻璃耳飾,右手腕附近布滿橘色玻璃珠,應為串珠手環,下顎下方有玻璃珠與紅玉髓珠陪葬,應為項鍊。

基隆不缺席大航海時代的證明

謝艾倫表示, B 遺址的諸聖教堂中發現不少遺物,但沒有想像中多,推測是因教堂為儀式場所。遺址所發現的大航海時代相關器物大多為中國製產品,畢竟那時候中國出產全世界最好的商品。少數來自歐洲的器物包括鹽釉器殘件一件及數件金屬帶扣,另外有疑似 17 世紀日本製的陶瓷器,與文獻中記載當時有日本人來活動,可以做呼應。

諸聖教堂是考古團隊發掘出的一個重要殖民地景,它的主要目的是服務殖民者。謝艾倫推測這座石造教堂於西元 1630 年左右完工,內殿風格可以追溯到 5 至 8 世紀西哥德王國建築傳統。現存部分為教堂的後半段,藉由測量和與菲律賓同期道明會教堂比較,推測完整教堂可能長達 60 公尺。教堂牆基有外突的扶壁結構,由其長度可推測教堂高度至少有 8 到 10 公尺。顯見僅管西班牙人在臺灣待的時間短,但他們所建造出的教堂宏偉,這是史料中沒有提到,經過考古才得知的。這座教堂的座向是面向海港,教堂同時兼具堡壘和瞭望台功能,用於防衛海盜和敵人。此做法遵照了西班牙帝國裡《印地亞斯法典》中對殖民地建設所做的指示。

從魚骨與玻璃珠談基隆的「海洋性格」

基隆的特色在於其始終透過海洋與外界連結。和平島的考古成果顯示,基隆的歷史不僅僅只有400 年。考古發現與今日基隆的海洋性格一脈相承,例如:基隆特有的舶來品店文化,或者基隆人的海鮮文化。考古讓歷史與當代的基隆有更多對話空間 。

謝艾倫:「對我而言,這些成果告訴我們基隆的歷史不是只有 400 年,不同時代生活在這裡的大家都望向海洋,望向充滿機會、地平線的另一方。」

李毓中也說,在史料研究中我們得以知道,西班牙人在基隆的殖民很辛苦,因為資源不多又要跟當地強壯的原住民搏鬥。也半開玩笑的說:「以前研究知道跟菲律賓的總督說肉不夠吃、艾倫老師說原來他們都去吃魚了。」

基隆市文化局長回應市定古蹟的範圍,目前以 727 地號為主,面積約 277.37 平方公尺 。

臧振華回應一則地質問題,教堂建在岩盤上,地質問題需地質專業繼續探勘 。

謝艾倫回應墓葬問題,新石器時代遺址有生活相關遺物,但未發現墓葬,鐵器時代晚期有墓葬,西班牙人來之前此地已是原住民墓地。

另有聽眾分享法軍在基隆的歷史記憶,思考中法戰爭在基隆留下的痕跡。

張淑英補充了英國與西班牙皇室的歷史淵源,以及法軍用埃及奴隸兵攻打西班牙的歷史判斷,法軍派遣安南傭兵到基隆是有可能的。他也提到臺灣的福爾摩沙檔案在西班牙亞維拉城,申請觀看檔案者幾乎都不是西班牙人。

也有聽眾提出對西班牙人在三貂角建聖地牙哥城與馬崗有石牆是否相關連的疑問,李毓中即表示,歷史要有一點想像力,過去有人提出「野柳」也是西班牙語,但開始的時候大家並沒有接受這樣的說法,可是後來又有其他依據佐證──史料有限,歷史還是需要想像力,在將來看到相關史料才可以做聯想。

講座便在熱烈的互動氣氛下結束,不只可看出在地居民對於文化的探究與追尋,也讓眾人對於基隆可以發展成如今豐富文化、地貌的海港而深深感到開心與驕傲。