長期受到扭曲、很不容易看清楚的歷史現象之一,是周代的「國」。古史上的關鍵事件是秦始皇統一六國,而此一事件又是從春秋就開始的國與國爭鬥兼併的最高峰。東周開端時,封建制的體系裡有幾百個國,之後國的數字一路減少,到西元前 221 年,只剩下最後一個、唯一一個,就是「秦」。

但「國」是什麼?「國」長什麼樣子,我們真的知道嗎?想到國、講到國的時候,我們心中自然浮現的圖像是疆域國家,也就是可以在地圖上畫出每個國的領域,國與國之間有疆界,從這裡到那裡屬於這國,過了這條線則屬於那國。

關於戰國時期,大家都知道「戰國七雄」,也幾乎都知道這七雄是秦、齊、楚、燕、韓、趙、魏,還知道七雄的地理分布,秦在最西邊,齊在最東邊,楚在最南邊,燕在東北,韓、趙、魏則是從原來的晉分出來的,處於中間偏北的區域。

但往前推到春秋時期,有個相應的代表性名稱是「春秋五霸」。春秋五霸的概念,其實和戰國七雄截然不同。七雄指的是當時僅存的幾個主要國家,五霸說的卻是五個人:齊桓公、晉文公、宋襄公、秦穆公和楚莊王。七雄可以用地圖概念標示出來,這七個國差不多就覆滿了當時的中國。但五霸不是,五霸的政治勢力不是疆域式的。

這中間牽涉到從春秋到戰國,很不一樣的「國」的型態。那個時代有很多很多國錯落分布在這塊地方,我們可以找到許多國的所在,但國與國之間沒有明確的國界。

過去一百多年間,有過幾位真正下苦功的學者,如顧棟高,如陳槃,他們將先秦史料徹查過,一條一條比對,想辦法還原畫出古地圖來。他們找到許多春秋時期有記錄的「國」,在地圖上標記出來,給了我們一個重要的修正觀念,那就是:春秋時期的國數量驚人,達數百之譜。

然後到了 1943 年,侯外廬先生首先提出一個關於「國」的新理解──「城市國家說」。[1]這是什麼?侯外廬主張從西周到春秋,文獻上所提到的國其實是一座城,是一個城的體制,而不是常識中有領土,領土中有村鎮分布的型態。

侯外廬提出的意見,在中國撼動不了根深柢固的傳統看法,沒有得到太多的重視。反而是在日本,有兩位研究「東洋史」(日本人對中國史的稱呼)的學者受到啟發,並借鑒西洋古希臘的歷史,在差不多同時進一步發展出「城邦國家說」。

這兩位學者,一位是貝塚茂樹,另一位是宮崎市定。他們從中國古史中劃分出一段特殊的「城邦時代」。從西周到春秋中葉,中國分成許多單位,每一個單位,諸侯之「國」和大夫之「家」,是一座一座獨立的城,藉由封建制讓這些獨立的城連結起來,構成了周代的政治系統。

《戰國策.趙策》中記錄了一句話:「古者,四海之內,分為萬國。城雖大,無過三百丈者;人雖眾,無過三千家者。」顯示到了戰國時代,人們仍然留有對於之前城邦時代的記憶,而且清楚意識到自己所處的環境和之前時代間的差異。

我們當然不必認真相信古代有「萬國」,「萬」只是用來形容數量眾多的概辭。相較於戰國,原來的國數量一定是極多的。《逸周書.世俘解》中記錄武王伐紂,一共滅了九十九國,自動臣服的有六百五十二國。古文獻裡也多次提到,武王第一次發兵翦商時,大會孟津,來了「八百諸侯」。這些數字在在顯示了那個時代的國一定不大。對應《趙策》上的說法,那麼一個國的規模,是每一邊幾百公尺的牆圍出來的城,城裡住著頂多萬人左右的居民。

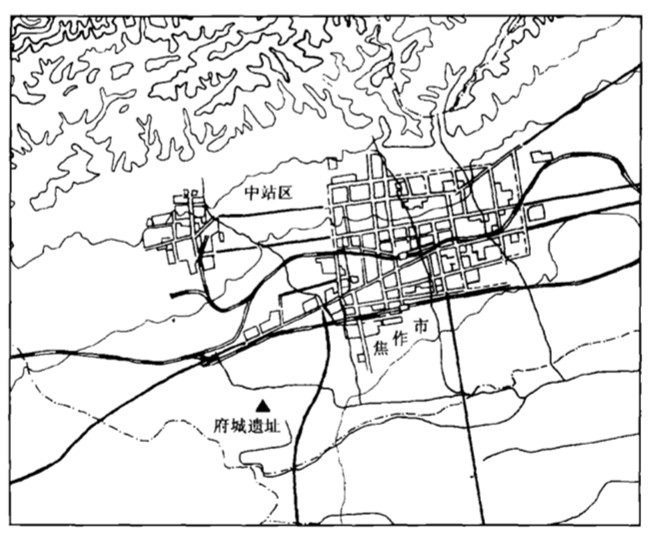

這樣的主張,在後來出土的周代考古遺址中進一步獲得證實。例如 1998 年開始在河南焦作挖出一座相對完整的城,北邊的城牆長二百九十五公尺,另外三邊各是二百七十公尺長。城牆的高度約九公尺,城基最寬處有五公尺,城上方則大約三公尺。

由商到周的建「國」運動

視野廣闊、興趣多元的何炳棣先生,寫過一部史著《黃土與中國農業的起源》。在書中,他運用了當時最先進的化石孢子分析,從化石中找出植物孢子進行分析研究,重建了古代中國黃土地區的自然條件。他的研究結果,和原本的常識想像很不一樣。

常識想像中認為,古代黃土高原的農業條件比後來好得多,所以才在這裡出現了農業革命。當時的氣候比較潮溼,黃土高原上有濃密的樹林覆蓋,也就有比較好的水土保持狀況。一般認為是農業在此發展之後,為了取得更多的農地,因而開始以砍燒等方式去除樹林。樹沒有了,黃土露出,才變成現今光禿禿的模樣。

然而依照古地質化石孢子分析,何炳棣證明了中國文明起源時,黃土高原就已經是這樣的自然條件,絕對不是什麼原始的豐饒沃土。中國農業在相對乾旱、少水、缺乏森林涵養的情況下產生,這是不容忽視的一項中國歷史特色。

這樣的地理條件,使得此一地區的農業聚落,出現在有水而地勢較高之處。要有水,才能進行農業生產;地勢要高,才方便抵擋入侵。有水可供農業使用,又有自然地勢便於防守,適合這種要求的地方,顯然不會太多。

如果沒有夯土築城技術的突破、成熟、擴散,這個地區的聚落很可能就一直只能出現在少數的地點上。夯土築城運用的是當地隨處可取材的黃土,夯實之後築起城來,就能創造出人為的防守優勢,使人可以擺脫原有的地理限制,到更多地方去經營農業聚落。

在中國,農業和城的發展關係密切。大約是從商代進入到周代這段時期,有了雨後春筍般的普遍築城現象,到處蓋起城牆來,人紛紛移居到城內,有城有人,就構成了「國」。

古代的國,和我們今天講的、想的國很不一樣。古史上看到的國,成百上千,構成那樣的「國」的條件,當然不會是我們今天說的「人民、土地、主權、政府」了。那個時代,要件是有城,有城內居住的聚落,如此形成了國。

由商到周,中國地區出現了普遍、巨大的建城潮流,也就是建「國」運動。在那個過程中,幾百座城建了起來,有了幾百個國。「國」成了這段古史上最具體、最堅實的地方單位。

古代的「城」,不以「市」為生活重心

從這個角度看西周的歷史,西周是由幾百個這種小型的「城邦國家」組合而成的。「城邦」是宮崎市定選擇的用詞,挪用自古希臘歷史的術語,一度引起許多的批評攻訐。怎麼能硬套西洋史的概念來描述中國歷史呢?西洋史上有古希臘輝煌的城邦文化,難道因此中國也一定要有相應的城邦時代?

其實,宮崎市定用「城邦」而不用「城市」,另有其深意。那牽涉到他所承傳的「京都學派」對中國史的大架構主張。日本「東洋史」研究中的京都學派,肇始於內藤湖南。內藤湖南重要的奠基貢獻之一,就在提出一個很不一樣的斷代概念。在中國傳統的「朝代」之上,內藤湖南另外將中國歷史分出「古代(或上古)─中古─近世─近代(或現代)」的分期架構。[2]

這套架構中,最突出的是「近世」這個概念。內藤湖南將宋代以降到鴉片戰爭前的這段歷史,特別劃分為「近世史」。強調這段時期有許多突破性的歷史變化現象,和前一段的隋唐很不一樣。

「近世史」的一項重要標準,就是城市的新發展。內藤湖南敏銳地指出,宋代以下中國的「城市」,在性質上和以前很不一樣,變成有「城」也有「市」。「城」指的是環繞的城牆,「市」呢?是指城裡最熱鬧的區域,也是城裡最重要的活動──商業交易,也就是今天說的「市場」。

「近世」的突出現象之一,在於城裡的都會生活重整為以「市」為中心。住在城內與不住在城內的最大差異,也變成了日常生活是否接近「市」。這就意味著,在近世之前,中國的城、城內的生活,不以提供市的功能為主。西方的「城市」大部分都是先有市,再由市的活動、功能擴張發展出聚居人口,為了保護聚居區,因而有了城,所以城和市總是在一起的。

但中國不是。那麼中國的「城」,有城牆包圍的居住區域,又是怎麼發展演變出來的呢?

依照周代早期的文獻,我們可以知道,到處分布著一座座小城,城牆以內稱為「國」,繞著城外的地區叫做「郊」,比郊再外面一點的地方叫做「野」,野再外面一點是「封」,比封再外面的是「鄙」。

這些稱呼的意義,一部分還留在我們現今的語言裡。我們今天都還說「郊外」,環繞都市稍遠一點的地方,也還說去「郊遊」,指一天可以來回、去不遠處的小旅行。傳統中文裡有「封疆大吏」的說法,「封」和「疆」連在一起,顯示「封」就是一個城區正式的邊界。古史上的封和城對應,城是內圈、人為的界線,分隔開城內、城外;封則是外圍、自然的界線,標示出這個「封國」的範圍。

「封」一般以河流或山丘為界,如果沒有自然界線,才用人為方式畫出線來。《管子.度地篇》說:「地高則溝之,下則隄之,命之曰金城。樹以荊棘,上相穡著者,所以為固也。」指引出標示「封」的方式:挖出溝或加些土堤,或者重啟一排樹,讓人可以清楚分辨「封」的所在。

過了「封」,也就不屬於自己這個「國」了,那是陌生的地域,住著與我無關的陌生的人,陌生產生輕視乃至敵意的感受,因而「鄙」、「鄙人」也就難免帶上負面的字義了。

《不一樣的中國史2:從文字到思想,文明躍進的時代──周》

[1]可參考侯外廬,《中國古代社會史論》(石家莊:河北教育出版社,2000 年)第五章〈中國古代「城市國家」的起源及其發展〉、第六章〈周代「城市國家」及其亞細亞特性〉。

[2]可參考(日)內藤湖南,《中國歷史通論》(上海:社會科學文獻出版社,2004 年)。