東印度公司在臺 30 餘年期間,隨著領地範圍的擴大,接觸的島上人群也愈來愈多,其官員對不同人群的「文明化」程度也有著不同的評價。

領地擴張下的福爾摩沙「文明人」

衣著與社會階序:瑯嶠人

1636 年 4 月,東印度公司派唐人通譯 Lampsack 前往瑯嶠人住處,回來後至新港社見尤紐斯牧師。根據 Lampsack 的說法,對方是全島「最文明(het civilste)」的人:瑯嶠人雖然住在又小又醜的房子裡,不過走動時衣著得體。女人穿的裙子長及腳踝,胸部有衣物遮掩,膚色似乎比新港社人更淡。Lampsack 還講了很多關於瑯嶠頭人的事蹟;像是每天獲得他提供食物、或與他分享食物的人超過百人等等。

1636 年底,在 Lampsack 的穿針引線下,傳說中的瑯嶠君主(vorst)Tartar 率領 30 名隨員前來大員與新任的臺灣長官范德勃格(Johannes van der Burch)會面,表示願意配合東印度公司,透過荷蘭人與敵對的卑南社媾和;若對方不從,則計畫與公司合作攻打卑南社。

卸任的臺灣長官普特曼,提到瑯嶠人時,贊許對方為比之前提及的其他任何土著,都「還要文明(veel beter geciviliseert)」:瑯嶠女性如同男人一般,出外都穿衣物。且瑯嶠人由一位首領──即瑯嶠君主──統治;首領擁有高度的尊嚴,統治如同國君;首領本人不論在屬民播種、收割或狩獵所得都有其份,有如稅收一般。

公司官員筆下「文明」的瑯嶠人,與大員灣附近住民最大的差別,是攸關身體的公眾展示方式與社會階序差異;前者呈現的是衣物裹身,不公眾裸體。後者是對比大員灣附近住民群龍無首(acephalous)的社會狀態時,瑯嶠人首領的權威性與資源分配能力。

不過,「文明」的瑯嶠人並無法倖免於東印度公司的統治。1642 年初,臺灣長官陶德(Paulus Traudenis)親率的後山探金、征伐隊行經瑯嶠領地時,與瑯嶠人起了衝突。

同年年底,瑯嶠人即遭由 Johannes Lamotius 領軍,以放索、下淡水等二社為盟軍的東印度公司武力所擊潰;瑯嶠君主轄下有 5 社被焚,君主一子陣亡。君主本人與兄弟、隨從逃亡。

1644 年 5 月,瑯嶠君主 Tartar 派其子 Pare 前來大員求和;本人則在東印度公司要求下,於翌年 1 月與公司締結和約,並親自出席 4 月舉行的南路地方會議,以示歸順。

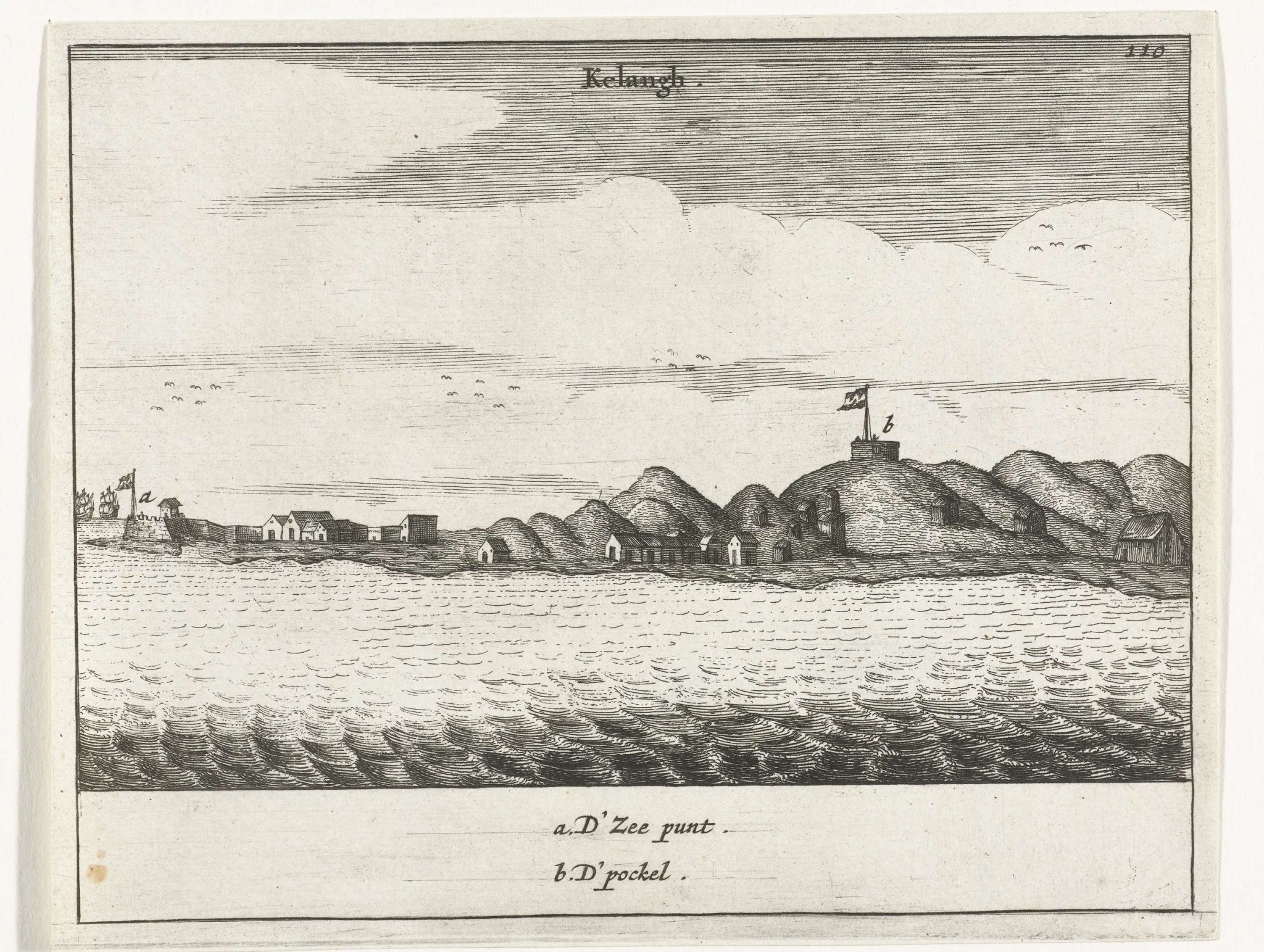

西班牙人特質:淡水、雞籠人

凱薩所謂具西班牙人特質的淡水與雞籠「文明人」,指淡水、雞籠住民先前曾與占據當地的西班牙人互動達十餘年,部分住民因而通曉西班牙語,與外人來往時會採用西班牙式的教名,甚至曾受洗為教徒。不過,凱薩眼中的北臺灣「文明人」特質,在其他東印度公司官員筆下不盡然是「文明」的展示。

1657 年,前述奉派至雞籠的商務員彭實,實地訪視淡水與雞籠住民的馬賽人村社後,認為西班牙人並沒有灌輸足夠的「文明(civilisatie)」,讓對方改正其醉倒睡臥在其門前或道路中央這種可恥的生活方式。不過,彭實認為:馬賽人卻已染上西班牙人的氣息和許多其他「惡習」,像是榨錢等,「與猶太人沒兩樣」。

馬賽人之所以較早接納基督教,除了是因西班牙人已大量教導他們外,還為了在法庭上讓人有個好印象,以及和荷蘭人相處;如果公司人員問馬賽人是不是基督徒,對方會馬上回答:「是的,先生!我是西班牙人的好基督子民(Si Signor igo sta buno Christan del Casteliano)」,其中一些人甚至能像喜鵲喋喋不休地背誦主禱文,猶如他們比起其他北部的鄰邦是「更文明且溫和的人民(voor vrij geciviliseerdens en modester volck)」。

其實,所謂北臺灣淡水、雞籠一帶住民的西班牙人特質,或是文明與否,係隨當事人的詮釋而定。

淡水、雞籠一帶的住民,因位處東亞大陸與日本之間的貿易航道旁,自十六世紀以來即與外界生意人產生互動,近期再加上西班牙人上岸後更積極的影響,其社會文化發展已與內陸平原的住民有所差異。我們可從 1660 年代中葉,荷蘭人遭鄭成功勢力逐出臺灣後又再度蒞臨北臺灣時,公司官員對當地住民的評價略窺一二。

當時,奉命率東印度公司艦隊前來中國沿岸與雞籠的司令 Balthasar Bort ,認為 Kimaurij 社和三貂社的住民在西班牙人時期即受基督教教導,算是「已開化(redelijck geciviliseert)」;上岸的荷蘭人得立即與他們做朋友,並將對方置於公司的保護之下。

奉派待在雞籠的牧師 Cornelis Keijserskint,則肩負讓北臺灣住民改信荷蘭改革宗基督教的任務:因為除了有些 Kimaurij 和三貂社人「已開化」外,一些曾上過東印度公司學校的孩子也會說荷蘭語,正如許多先前接受西班牙人基督教教育的男女會說西班牙或葡萄牙語一樣。

對部分公司官員而言,北臺灣住民縱使在生活方式仍有格格不入之處,但接納基督教、諳歐洲語言,甚至是熟悉貨幣背後的商業經濟操作概念,已為其眼中的文明人尺規;不過,不論衣物是否遮身不裸露、社會是否階序化、住民是否「明理與歸順」,或是淡水與雞籠一帶的北臺灣住民,臺灣島上的住民仍是群「粗俗的野蠻人」,特別是遠離荷蘭人勢力影響範圍的噶瑪蘭人,則曾一度在公司代理人 Kimaurij 社人的操控下,成了東印度公司眼中的狂野、背信、無賴、惡棍、野獸、人渣等一切負面的代表。

遭妖魔化的噶瑪蘭人

1650 年,派駐在淡水的下席商務員 Anthonij Plockhoy,對噶瑪蘭人幾近沒好話。

Plockhoy 本人評價噶瑪蘭人:是群來到淡水要塞時言行宛如公司的盟友,但是一回到其領地即與公司為敵;因此,Plockhoy 用了「人渣(uytschot)」一詞形容噶瑪蘭人。

Plockhoy 進一步談到噶瑪蘭人的特點:其他地區土著一般都相互依賴共同生活,但是在噶瑪蘭,父子或母女可以彼此為敵,互相攻擊。

至於說到與荷蘭人互動頻繁的長老, Plockhoy 則稱對方清一色都是「野獸(beestiale)」,因為 Plockhoy 認為:每當公司的通譯拜訪他們時,對方即暫時停止其惡行,而這用於形容那些歸順公司、擁有公司藤杖的人特別貼切,因為這些長老知道如何利用藤杖來掩護自己在荷蘭人眼中的惡行。

值得注意的是,1650 年是東印度公司戶口調查資料中首度將馬賽人與噶瑪蘭人分欄合計人口數與戶數,即荷蘭人此時已清楚區分出兩者在其眼下的差異;另一方面,該年與公司敵對的噶瑪蘭村社數也較先前大增,代表公司與噶瑪蘭地區關係的疏離。針對戶口調查的文字摘要部分,Plockhoy 則用「惡意且頑劣(wrevelmoedich)」一詞形容噶瑪蘭村社。

1651 年初,接任北臺灣駐地首長職的下席商務員 Simon Keerdekoe,面對噶瑪蘭地區未派員出席前一年 11 月的淡水地方會議時,表示對方現在似乎只想擁有手持公司藤杖的光榮,而不願對公司表示敬意。且從歷年來的案例充分了解,噶瑪蘭人是完全不值得信任的「背信之徒(parfidieus gebroetsel)」。

Keerdekoe 認為噶瑪蘭人是群只會嘲弄公司的「惡棍(schelmen)」,總是撥弄那些心向公司的人對荷蘭人的信賴,嘲笑對方:「荷蘭人現在在哪裡啊?」

乃下令公司駐地人員一向依賴的 Kimaurij 社頭人 Theodore,出航到噶瑪蘭時一道記錄擁有公司藤杖的所有歸順村社,並委派通譯 Jan Pleumen 與 1 名士兵記錄,找出誰是主要的惡棍。

Keerdekoe在之後的報告提及,其北臺灣轄境一切太平,淡水河流域的住民相處融洽且服從公司統治,篤信基督的 Kimaurij 社人與三貂社人也如此。至於噶瑪蘭人,除了善良的人以外,只能說他們是「惡棍」。

奉命前往噶瑪蘭的通譯 Jan Pleumen 等人於當地遇害後,讓熱蘭遮城方面口徑一致地撻伐對方。臺灣議會認為犯下罪行的辛仔罕社人,對公司的盟友如此惡毒且懷恨的作為,若沒有盡快以 200 名訓練有素士兵的武力予以處罰,對方將更加頑劣。

長官 Verburch 認為此事是一新的創傷,也是將這些「反亂與惡意頑劣(dissidente ende wrevelmoedige)」的噶瑪蘭人視為正式敵人的理由,基於目前無法調兵征討,乃下令將當時對付南路山區敵對住民的措施,即鼓勵附近盟社每獵得對方首級一顆賞以 5 疋棉布,用於與公司對抗的噶瑪蘭人身上。對 Verburch 而言,噶瑪蘭人是「無法讓人信任的善變暴民(die ongestadigen hoop weynich te vertrouwen)」。

這些派駐在北臺灣的公司雇員,並未實際前往蘭陽平原訪視過噶瑪蘭村社,僅在雞籠接見過由 Kimaurij 社人陪同前來的噶瑪蘭人代表,且大多依賴 Theodore為首的 Kimaurij 社人擔任中介,前往蘭陽平原從事交易等公司事務。

直到 1656 年 Theodore 遇害身亡,公司直接涉入蘭陽平原的事務後,公司官員才逐漸了解這 10 餘年來係 Theodore 為首的 Kimaurij 社人,操控了公司與噶瑪蘭人間的關係,因而一轉先前一面倒的評價。不過,此時已近東印度公司治臺的尾聲了。

既然對大多數公司官員而言,臺灣島上的住民是群「粗俗的野蠻人」,進駐臺灣的東印度公司官員,與大員灣一帶的原住民接觸、互動一段時間後,旋即興起了馴服(temmen)當地住民的想法。

野蠻人的「文明化」:小琉球人後裔

荷蘭人與小琉球人間的恩怨,肇因於 1622 年東印度公司海船「金獅」(Gouden Leeuw)號船員在小琉球上岸後為島上住民殺害。

1633 年,東印度公司首次對小琉球出兵,帶隊司令 Cleas Bruijn 事後對小琉球人的描述是:當地人「非常野蠻(heel barbaris)」,殺死每一名到他們島上的人,因而無法依靠福爾摩沙土著的友誼,只能指望其島上的族人。此外,小琉球人係藉由炫耀其視為最珍貴的人頭和頭骨,展示出其勇氣和男子氣概。

1636 年 4 月,東印度公司征服臺灣西南部敵對的原住民村社後,派范林哈(Johan Jurriaensz. van Linga)率軍再度登陸小琉球。找到小琉球人躲藏的洞穴後,部隊塞住所有洞口,燻煙迫使對方就範;逃出洞穴者,則逮捕送到大員,計有成人、小孩合計 323 人,洞裡另有 200 餘具屍體。之後,又陸續從島上其他地方逮獲小琉球人送至大員。

此時,大員的《熱蘭遮城日誌》將小琉球人記載為「野人(de wilden)」。長官普特曼致爪哇總督的書信,提及公司計畫將這些「魯莽的野蠻人(dese brutale barbaren)」從島上清除,並將該島直接納入東印度公司的統治與司法之下;此舉不僅能使公司人員放心,也有利於在中國附近海域航行的唐人和所有民族。

假如這些「野人(dese wilde menschen)」如同先前一樣躲在洞穴之中,公司人員將藉由餓死對方、放火、騷擾他們,或丟爆裂物到洞穴裡,把這必要的工作完成。

之後,則不時於公司官員的紀錄中出現殘留在島上的「野人」議題,特別是戰後留守在小琉球,但遭對方那些「野蠻人(dese barbaren)」殺害與斬首的公司士兵。四年後,總督范迪門於 1640 年下令清除殘留在小琉球的島民時,認為公司不可能從 40 名殘留在小琉球的「魯莽人群(brutale menschen)」那得到任何利益。相反地,一旦對方再次繁殖,新的麻煩可預期而知。

殘存且遭遷移後的小琉球人遭遇,已是眾所周知的故事了。遭東印度公司逮獲的小琉球男人,大多送到爪哇的巴達維亞從事築城等苦役,當中多數人隔年即死亡;女人、小孩分散至新港社人家中,除了考量增加新港社的人口,同時計畫將小琉球人引入基督教信仰;部分小孩則分配給荷蘭人寄養家庭。徙民墟地後的小琉球,1639年開始由公司出贌給唐人謀利。

併入新港社家戶的小琉球人,成為新港社人的一部分,但社會地位較低。到了1643 年,公司基於送往爪哇的臺灣原住民罪犯與俘虜,在從事勞務與學習貿易的表現大多不錯,乃決議將住在新港社或其他地方的年輕小琉球男女,帶到熱蘭遮城學習貿易,並分配於公司雇員和自由市民之中。接納小琉球人的男女主人,則規定一開始得以基督教來教育對方。

六年後,即 1649 年,爪哇總督范德萊恩進一步指示小琉球後裔的薪資與福利。為了確認該指示依照計畫實行,爪哇方面還委派該任務給 2 名牧師,以及 2 名娶小琉球女性的主管。要求他們 4 人得負責讓小琉球後裔生活在規規矩矩的荷蘭人家中,以開明的方式養育他們,接受「文明與教育(geciviliseert ende onderwesen sijnde)」,且規定從現在開始,這些小琉球女兒將與荷蘭國民通婚。

在東印度公司的政策以及殖民地缺乏基督徒女性的影響下,受荷蘭家庭教育與教會洗禮成長的小琉球女性,數年後即成為公司中下階雇員的最佳通婚對象。

.png)

荷蘭人曾差點讓離島蘭嶼的達悟族,消失在臺灣原住民族的成員中?

康培德的《殖民想像與地方流變:荷蘭東印度公司與臺灣原住民》 討論荷蘭東印度公司與臺灣南島語族之間的歷史。