四面環海的臺灣,處處充滿危機──除了島嶼南部的暗礁地形、天候狀況的影響,及過去難以預測的詭譎海象,都使得臺灣周圍海域容易發生船難。根據劉序楓老師統計,1894 年以前因船難漂到臺灣與澎湖的船隻,紀錄有琉球船 70 件、朝鮮船 15 件、日本船 13 件。當然還有來自東南亞等地的。當時這些船隻以依靠風力航行的木造帆船為主,他們大多依據季節變化,隨著季風來往東海、臺灣、南洋等地。不幸遭遇颱風、大浪侵襲或觸礁時,船隻往往受到嚴重的破壞,只得在臺灣登岸,尋求回到家鄉的可能性。

然而,上了岸不代表就能順利踏上歸途。臺灣島上族群分佈複雜,並非全島都屬於同個政權的治理範圍,這讓船難者的返家之路更加艱難。以清帝國治下為例,漢人主要散居在臺灣島西半部。枋寮以南則統稱為「瑯嶠地方」,即是朱一貴事件(1722 年)之後被劃定的「化外之地」──此地管理權不在清國,而是在各地強勢的原住民聚落手上;閩南人、客家人聚落雖不少,但他們需向掌握地方的原住民繳納地租。

複雜的族群關係下,不是所有原住民、漢人村落都會依中國訂定的送還規則,保護或返還漂流到臺灣的船難者。再加上地方上對於船難者的想像與需求也不同,因此產生了各種各樣「與臺灣的第一類接觸」。

倖存的船難者回國後將所遇所見記錄下來,保留了不同於中國官方視角的臺灣形象,成為日後認識臺灣的珍貴史料。船難者在臺灣到底經歷過什麼?讓我們透過兩起漂流到臺灣東部的船難者故事,一探究竟。

文助和臺灣的初相遇:與噶瑪蘭人雞同鴨講

漂流記《享和三年癸亥漂流臺灣チョプラン島之記》中,作者秦貞廉紀錄了日本船長文助在臺灣五年的經歷。文助,是商船「順吉丸」的船長,每年都會從箱館(今天的函館)運送物產到江戶。1802 年 11 月 19 日,文助與七名船員以及船主代理人茂兵衛等九人從箱館出航,第一站是到南邊的宮古港,預計在這裡陸續補貨再開往江戶。但因為天候實在惡劣,船隻無法入港,便在外海等待。然而西北風越趨強烈,他們只能隨風飄蕩,一路遠離仙臺港外海,最後飄離了日本。

「只見日本地方的山脈漸行漸遠,讓人心生不安。」

經歷了兩個月的漂流,他們總算遇到有人的島嶼──臺灣,並在東部偏北的「噶瑪蘭」靠岸。文助觀察到,居民裸身、垂髮、掛耳環;已經迷失方向的一行人,還以為遇到的是蝦夷島原住民[1],因此用蝦夷語與島民雞同鴨講。

噶瑪蘭族人(Source: 鳥居龍藏/public domain)

在誤會中,島民牽來牛、豬,也陸續將雞、蕃薯丟上順吉丸。文助以為這些是居民熱情的禮物,也就樂意地收下了。但島民隨即自行攀上船,開始拿取眾人的衣物、用具等。文助與船員們感覺被冒犯,因此拔出腰間的刀,擺起了對抗與防衛的姿態,威嚇上船的島民。島民們嚇得紛紛逃回自己船上。

如果從後設的立場來看文助所描述的過程,「噶瑪蘭」人在語言不通的情況下,似乎以為文助一行人是前來交易的,因此「噶瑪蘭」人打算以「物產」換取文助與船員們身上的「舶來品」。直到文助一行人架起防衛姿態,「噶瑪蘭」人驚覺不對並感受到了敵意,後續才會有島民潛入水中,拿著武器要鑿沉順吉丸,趕走這突如其來的敵人。

文助和船員趕緊拿起刀、魚叉攻擊潛水的島民,並切斷繩索張帆,靠著風勢躲開島民的追擊,繼續漂流在外海。

來到秀姑巒

因為擔心又遇到「噶瑪蘭」人的情況,船員們無人願意靠岸。於是文助一行人繼續沿著臺灣島東部順風而下,保持觀望。直到船上飲用水實在不足,無可奈何之下,這才緩緩接近岸邊。

面對這麼一艘大船,居民紛紛出來圍觀。在文助看來,這裡的居民溫和許多,鼓起勇氣想向他們溝通,比手畫腳地表示需要取用飲用水,卻未能被島民看懂。考量到船上的飲用水、糧食皆已經用盡,文助決定與船主代表茂兵衛以及船員三人上岸,船則交由四名船員留下看守。

就文助的觀察,這些居民也大多赤身活動、耳垂上穿了大洞,男性塞進有紋飾的鉛片、木片,女性則是用鹿角環或是竹輪。與「噶瑪蘭」人不同的地方,是髮型:「秀姑巒」居民會用麻繩把頭髮結起,再將這髮辮纏繞在頭上,成為頭纏。

雙方的溝通也是有趣。比手畫腳之餘,居民遞上紙條,讓船主代表茂兵衛看,這才明白原來「秀姑巒」居民非常疑惑他們從哪裡來。茂兵衛寫下「日本國人漂流」,雙方便用文字對談,得知要到三、四月才有臺灣商船到來,可以送眾人回國。

正當眾人稍稍安心,卻只見居民們把船上物品搬光,殘破不堪的順吉丸也被放火燒毀──看來他們已經毫無退路,只得在這座島上居住下來。

在秀姑巒長居:與當地風俗共同生活

依據此地的風俗,漂流到這裡的人都需要留置四年,供主人使喚,這才能夠獲准回國。所以文助等人為了暫時居住、等待歸國機會,會為村落煮鹽、砍柴、到海邊採集貝類,作為交換。

文助等人也要因應當地的風俗過生活:三餐以蕃薯、米飯、芋頭與粱、粟為主食果腹;唯有作物收割時節,這才會宰殺豬、雞,舉辦酒宴,大肆跳舞慶祝。宴會時,大夥席地而坐,交互勸酒;飲酒之前會將酒水稍微灑在地上,恭敬地唸上咒語,以此祈求來年的豐收。

宴會或是正式場合時,大夥的衣服則有些不同:一般時候,大多赤身,唯有天冷時才會加上一兩件麻布衣。但在重要場合則會有所裝飾,例如男性跳舞時穿上鑲有豬牙等戰利品的藤帽,女性則在頭上配掛玉飾。

在此地長期居住中,文助等人從日常生活到婚喪喜慶,留下豐富紀錄。只是,後來船員和船主代表茂兵衛患了地方性疾病,在醫療不足的情況下逐一離世,最終剩下文助一人。

一波三折的回鄉之路

文助待上了四年之後,便向持續來到此貿易的瑯嶠商人馬安提出回國的希望,也透過他得到了頭人的首肯。雖然在馬安的協助下,文助得以向臺灣府官員請求送他回國,但因為孤身一人,官府難以特地為他安排官船開往廈門,因此文助又在臺灣待了下來。直到來臺第五年的 3 月,海上漂來原訂前往大阪的日本商船,文助終於有望回國。

文助隨同這些人,開啟中國與日本的船難者返還網絡的旅程,先到了鳳山縣、臺灣府,又轉往廈門、杭州,10 月 17 日由杭州乍浦港出發,11 月 16 日總算回到長崎港──那已經距離他離開家鄉長達五年了。

宮古島人船難記:風雨中別無他路,登上臺灣島

文助發生船難後將近 70 年,一艘來自琉球宮古島的船隻也遇難漂流到臺灣東部,卻與文助的經歷不盡相同。他們驚心動魄的遭遇,在 1872 年回到家鄉後,被琉球官員記錄下來⋯⋯

那是個將入冬的時節,那霸港停泊了四艘來自宮古島、八重山島的進貢船,他們每年為了運送島上要進貢的物品而西來,如今準備往東南返回各自的家鄉。1871 年 10 月 18 日,四艘船從那霸港出港,但隨即因為風向不順,便東行到那霸港不遠的慶良間島暫時停留,大約十餘日後一行人再次出發。

在茫茫大海航行許久,家鄉總算就在眼前,這時已經是 11 月 1 日。宮古島船隻上的仲本加那、島袋次良等人印象很深刻的是,就在宮古島出現在海平面的那端時,狂風暴雨突然襲來。他們逐漸與其他船隻遠離,在無法掌握船隻的情況下,只能隨風漂流。當他們再次看到島嶼出現在海平面那端,那已經不是熟悉的家鄉「宮古島」,而是東南方更遠處的「臺灣島」。

船隻因為受損嚴重,看來是無法繼續航行了,上島尋求援助所能獲救的機會更大。於是船上共 69 人,紛紛輕裝轉登小船。但此時仍然風雨交加,不斷侵擾的巨浪造成轉登小船的困難──忽然一個浪來,有三名船員就這樣被捲走。眾人驚慌之際加快腳步,40 人先登上了小船,在這座還不知名的小島上岸;隨後小船繼續載回剩下的人。不久,原本搭乘的船在大浪中支離破碎,所幸眾人已經登島。根據日後調查得知,登島位置在臺灣東部沿海南段──恆春九棚沿海的八瑤灣。

令人心疑的兩位漢人

他們隨即遇到兩名漢人裝束的人;雖然如此,雙方仍然依靠比手畫腳溝通。就仲本加那與島袋次良的理解,這兩名漢人示意著往西邊山裡面去,有會砍人頭的「大耳之人」,所以要一行人跟著他們向南。眾人別無他法,看到這兩位漢人的描述又心生恐懼,只得照著做。

但這兩名漢人隨即翻找起他們的行囊,將衣物、值錢物件都拿去,其餘的則丟在路邊。眾人擔心有什麼意外而沒有反抗,事後仍繼續跟著兩人走。

隨著夕陽逐漸西下,兩人又指路邊的石洞,意指今晚要暫住洞中一宿,明早繼續出發。但這洞實在太小,根本無法讓所有人宿營,因此眾人表示無法住下。兩人一聽,憤怒得表示不管了。

眾人評估認為這兩人來意不善,也就毅然決然與兩人分道揚鑣,向西行進入山林。當晚露宿路旁一宿後,隔日繼續在林中穿梭,直到總算見到十餘間茅草屋的村落,決定請求這個村落幫忙。

在「大耳」村落的恐懼:居民看待船難者的方式

逐漸靠近這村落後,宮古島一行人這才發現,這裡的居民就是昨日兩名漢人所說的「大耳之人」──那是他們在耳垂上打了洞、戴上飾品所造成的樣子,並非天生就有一對大耳。根據後來日本人調查,所謂「大耳人」其實是高士佛社人,在藤崎濟之助所著《臺灣史と樺山大將》記錄下來。

大耳人歡迎他們進入村落內休息,用小器皿裝了一些飯與山芋給眾人吃。當眾人正感到安心時,半夜一村人推門進來他們夜宿的屋內,開始翻找眾人衣物以及值錢的東西。

這樣的遭遇,讓他們的恐懼再次燃起。

隔日早上,又有五、六人手持長槍,比手畫腳表示要去山上打獵,要眾人留下來等待,不可以隨便亂闖。這樣的指示,讓方才經歷各種令人心疑遭遇的船員們,再次起了疑心。他們三三兩兩暗自離開這村落,在村外會合,開始毫無方向地逃離。但他們不過才在小河稍作休息,後頭便有七、八名男男女女的村人追了上來,嚇得眾人趕緊起身渡河逃跑。

事件發展至此,可以觀察出地方居民看待船難者及他們身上物品的方式,與如今一般認知有很大不同。林玉茹老師在〈清末北臺灣漁村社會的搶船習慣──以《淡新檔案》為中心的討論〉一文指出:對於地方居民來說,船難者的物件是他們所得的財產,是讓地方居民在生活青黃不接之際,能夠繼續追尋生存權利的重要資源,這在地方官員眼中也是一直存在的風俗。曾明德老師也在《瑯嶠十八社頭人卓杞篤家族與恆春半島族群關係之變遷(1867-1874)》研究中,將此次事件與 1867 年「羅妹號事件」,必麒麟到大樹房一帶交涉船長夫人遺物的過程進行比較──學界眾多研究認為,這 66 名船難者在高士佛社住下的時候,便被視為「番產」,準備送往番產交易所進行交易,沒想到船難者就這樣一路跑到了番產交易所。

逃難中遇害,僅 12 人踏上歸途

也不知道實際跑了多久,看到路邊有幾戶人家,便向裡頭張望。此時一位老翁迎了出來,詢問:「是琉球的嗎?首里的?還是那霸的?」聽到說著琉球、首里、那霸,眼前又是一身漢人裝束,一行人似乎可以稍微安心,但仍半信半疑、小心翼翼地進入老翁家中休息。而這位居住於原住民境內的漢人老翁,大致上是以「番產交易」為生,這個家,便是他的「番產交易所」。

老翁的孩子也說,留下名字,可以將眾人送到府城。但正當眾人拿到紙筆之際,三十多名大耳人村民趕至,闖進老翁家院中。他們一次將一兩人帶出院,也不知做什麼事情。只見有一人裸體跑了回來,大叫著外頭的人都被殺了。仲本加那與島袋次良探頭看去,只見被帶出去的人被剝去髮簪與衣物,有人拿著刀砍下他們的首級。

.jpg)

.jpg)

眾人見狀,大為驚駭,一時間四散逃跑,院內亂成一團。仲本與島袋等九人趕緊躲藏進老翁家中,但其他人不知所蹤。不過,大耳人似乎不敢隨意進入老翁家中,這九人也就此躲過一劫,當晚便在此心驚膽戰的住下。

隔天一早,老翁的女婿楊友旺來訪,聲稱此地危險,將這九人帶回到山下的保力家中住下。這是一個頗多人家的村落,村人很是熱情,楊友旺更是盛情款待,不僅餐餐有酒、有菜、有鹹菜、醬油,還會在米飯中加入山芋。鄰居不時設宴請客,席間酒過三巡,甚是開心。而這裡的人,因為天氣炎熱,大多單衣一件也不覺得寒冷。

兩天後,又有三人從山上被救了下來,他們說其他人都在山裡頭被殺了,如今存活下來的就是聚首在此的這十二人。

12 月 22 日,十二人在楊友旺的陪同下,依循著與琉球之間船難者返還模式,開啟了返回家鄉的旅程。先是向北到了鳳山縣、臺灣府城,再隨同之前一樣遭遇風災、而飄流到臺灣的八重山人一起搭上官船,來到福州、住進琉球館,終於搭乘著接貢船回到家鄉。

影響世界各國的臺灣船難經驗

在文助和宮古島人的兩則故事中,可以看到船難者的臺灣體驗,有別於我們一般認知的臺灣文化與觀念。這兩則故事雖只是船難故事的冰山一角,但不論是船難者的經歷、後續的調查、以及各種流傳在中國的消息,都成為日後各地掌握臺灣情況與東亞局勢的重要根據。

以朝鮮為例,劉序楓老師在〈18-19 世紀朝鮮人的意外之旅:以漂流到臺灣的見聞記錄為中心〉指出,朝鮮人前往中國出使時大多數走陸路,取得臺灣資訊的機會較少,通常只有當臺灣遇到重大事件時,透過位於北京的官員、文人口傳,或是書籍、文書記錄取得相關資訊。尤其在清國統治初期,朝鮮人仍堅持「大明義理」之時,這些記錄著鄭氏家族情況的臺灣訊息更顯得重要。因此朝鮮商船漂流至臺灣獲救後,所帶回的臺灣資訊,就是朝鮮人認識臺灣重要的依據之一。

另外,1758 年的朝鮮船難者金延松等人,也有與上述的文助類似的遭遇,他們先是被「赤身長大,剪髮齊眉,只以一幅青布,裹蔽腰下」的「島民」駕船包圍;又漂至他處,被要求留下來同居,這次金延松則是「作自刎裕死之狀,則渠輩乃知其終不可留」。

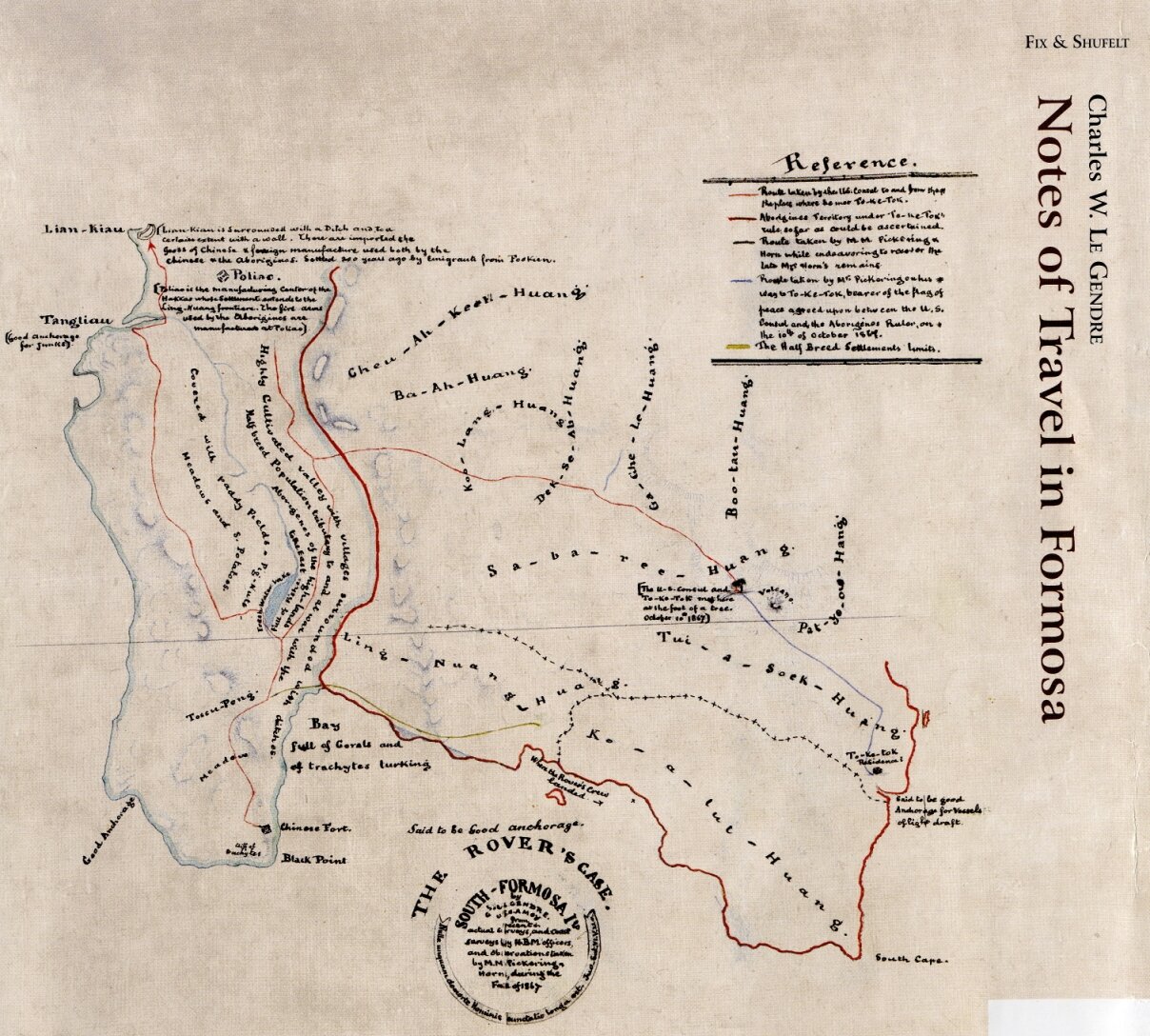

至於因為船難事件,而成為更認識臺灣的臺灣通的現象,也在前來臺灣處理 1867 年「羅妹號事件」的美國領事李仙得的遭遇中可見一斑。李仙得因為羅妹號事件在臺灣進行長期調查後,不僅僅為臺灣進行了詳細的紀錄,也與瑯嶠下十八社大頭目卓杞篤取得友好關係。 1872 年,李仙得再次因為宮古島人船難事件,來臺灣拜訪卓杞篤,瞭解實際狀況;依此,當日本要以宮古島人的遭遇為藉口,出兵臺灣時,李仙得也願意擔任日本對臺灣派兵的顧問。一切在在顯示,臺灣當時的獨特地位,以及臺灣資訊越過海洋,對外國人認識臺灣,開啟新的面貌。

[1]今阿伊努族(阿伊努語:Aynu),日本北方、俄羅斯東南方的一個原住民族群。

-

LeGendre, Charles W.,D. L. Fix、羅效德譯,D. L. Fix、J. Shufelt編,《李仙得臺灣紀行》,臺南:國立臺灣歷史博物館,2013。

-

王瑛曾,《重修鳳山縣志》,臺北:行政院文化建設委員會,2006。

-

必麒麟(Pickering, W. A.)著,陳逸君譯述,《歷險福爾摩沙:回憶在滿大人、海賊與「獵頭番」間的激盪歲月》。臺北:前衛,2010。

-

蔡美蒨,《享和三年癸亥漂流臺灣チョプラン島之記》(編譯本),新北:國立中央圖書館臺灣分館,2011。

-

藤崎濟之助著,全國日本經濟學會譯,《臺灣史與樺山大將:日本侵臺始末》上冊。臺北:海峽學術,2003 [1926]。

-

藤崎濟之助,《臺灣史と樺山大將》,東京:國史刊行會,1926。

-

照屋宏,〈牡丹社遭難民墓碑改修報告書(刊)〉,收錄於《平良市史》第三卷。平良:平良市役所,1981,頁555-568。

-

大浜郁子,〈「牡丹社事件」再考──なぜパイワン族は琉球島民を殺害したのか──〉,《臺湾原住民研究》第11期,2007,,頁203-223。

-

林玉茹,〈清末北臺灣漁村社會的搶船習慣──以《淡新檔案》為中心的討論〉,《新史學》第20卷第2期,2009,臺北,頁115-165。

-

紙村徹,〈「恒春下蕃」首長制の性格──前=日本領有期臺湾南部山地のコスモロジーの変貌 〉,《南方文化》第24期,1997,頁101-122。

-

湯熙勇,〈清代臺灣的外籍船難與救助〉,收於湯熙勇主編,《中國海洋發展史論文集》第7輯,臺北:中研院中山人文社會科學研究院,1999。

-

劉序楓,〈清代檔案與環東亞海域的海難事件研究──兼論海難民遣返網絡的形成〉,《故宮學術季刊》第23卷第2期(2006),頁91-126。

-

劉序楓,〈清代中國對外國遭風難民的救助及其遣返制度──以朝鮮、琉球、日本難民為例〉,收於琉球中國關係國際學術會議編輯,《第八回琉中歷史關係國際學術會議論文集》,沖繩:琉球中國關係國際學術會議,2001。

-

劉序楓,〈18-19世紀朝鮮人的意外之旅:以漂流到臺灣的見聞紀錄為中心〉,《石堂論叢》55輯(韓國:東亞大學校石堂學術研究院,2013),頁65-102。

-

曾明德,《瑯嶠十八社頭人卓杞篤家族與恆春半島族群關係之變遷(1867-1874)》,臺北:臺灣大學歷史學系碩士論文,2017。