我們在大眾媒體乃至通俗的醫療保健刊物與著作中,經常可以看到現代人由於生活步調快速、工作壓力增加,而產生許多身心疾病,包括失眠、頭痛、腰酸背痛、慢性疲勞等等,嚴重的甚至導致「過勞死」。近年來幾則壯年的高科技產業工程師以及理工教授過勞猝死的新聞,也引起很大的迴響。針對這樣的健康問題,各類醫療保健專家提出各種不同的因應之道,從作息安排、飲食起居到各種養生操不一而足。其中不少建議是訴諸「東方古老」的養生術,如靜坐、瑜伽、太極拳、氣功等。

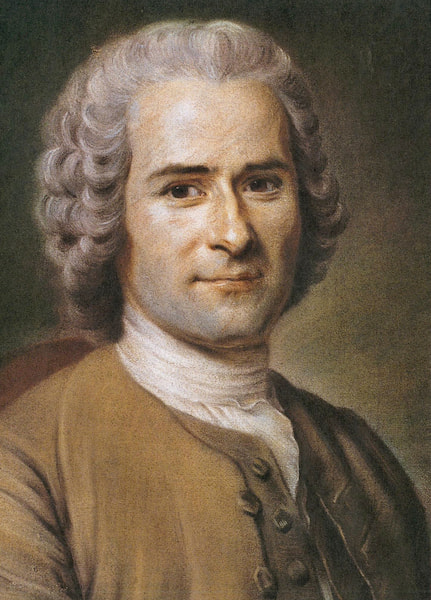

一般常以為生活壓力導致健康問題是最近才有的新現象,其實這類醫療保健問題已有相當歷史,十八世紀西歐社會繁榮富裕就出現關於「文明病」(diseases of civilization)的說法。大思想家盧梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)認為城市生活、室內工作、精緻飲食和太過貼身的衣服,使得人們偏離自然健康的戶外勞動生活,導致身體疲倦、神經衰弱、體質容易發炎。他勸告人們若要保持身體健康就應該節制飲食、戒除奢華消費、停止追逐風尚,並回歸樸素自然的生活方式。

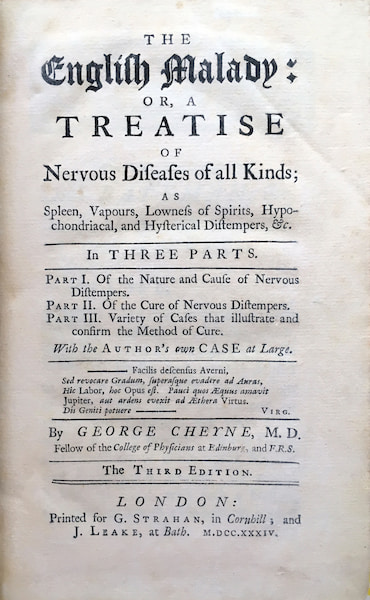

本身曾經因為飲食過度而罹患痛風等疾病的英國醫師錢尼(Thomas Cheyne),1733 年在《英國病》(The English Malady)一書中也力陳節制飲食的重要。當時有些醫師認為商業發展帶來的投機風氣和股市暴起暴落,使得許多人罹患憂鬱症、各種神經疾病,乃至引發自殺風潮。啟蒙運動帶來的哲學爭議、政治辯論、沙龍討論和藝文風尚,則過度刺激神經系統,引發各種疾病。

文明病問題到了十九世紀更是變本加厲,許多醫師觀察到工作場所更緊迫的要求、更快速的生活步調,乃至文化風尚與兩性關係的改變,都導致人們出現各種身心不適的現象。美國醫師喬治.比爾(George Beard, 1839-1883)還提出「神經耗竭」(neurasthenia)這個新的疾病診斷。

有趣的是當時也有醫師主張,可以求助東方的養生智慧來解決這類保健問題。十九世紀來華的醫療傳教士德貞(John Hepburn Dudgeon, 1837-1901),就是這種看法的代表人物。

德貞畢業於蘇格蘭格拉斯哥大學(The University of Glasgow)醫學院,在 1863 年底來到中國,隨後前往北京行醫,在中國定居工作直到過世。德貞對中國人的社會風俗和衛生習慣有許多好評,甚至宣稱就衛生保健而言,中國的生活方式遠優於當時歐洲的都會生活,值得歐洲人效法。德貞感嘆歐洲文明雖然比較先進卻有害健康:

在這個進步而不正常的文明時代,生活與環境都如此地複雜造作,重溫一個過往卻仍存在的文明,以及較為簡單自然的生活,是錯不了的⋯⋯

他認為中國傳統生活方式帶來的健康好處還勝過歐洲的科學,由於中國人「更規律地食用當季簡單的食物」、「衣著更舒適且適應氣候」、「喝的飲料較不刺激,住的房子沒有現代西方所謂衛生科學所帶來的迫切需求,生活規律合宜,早婚,在健康和生病時都能更加照顧自己,在肉體、知識和精神上都過著更平靜的生活,抑制自己的激情」,因此中國人身體比西方人健康,不只很少罹患疾病,就算生了病也比較容易治療痊癒。

除了讚美中國人簡單和諧的生活方式之外,德貞也很欣賞他們規律的作息,並宣稱中國人已經找到一種與大自然節奏協調一致的生活方式。德貞認為中國人的生活習慣和態度,使得他們身心都能得到充分的休息而大有益於健康。他指出中國人注重「養生」,「走路步伐緩慢整齊而具有尊嚴,工作步調緩慢穩定,重視休息且頻頻休息。沒有任何事情是匆忙完成的」。

除了身體得到充分休息之外,德貞相信中國人也有充分的「心靈休息」(mental repose)。他認為中國「沒有宗教、政治、社會和哲學的集會與討論,也沒有報紙、期刊和雜誌」,因此中國人不會像歐洲人那樣為這些領域的爭議耗費心力甚至激動憤怒,因此能保持心靈的和諧平靜。

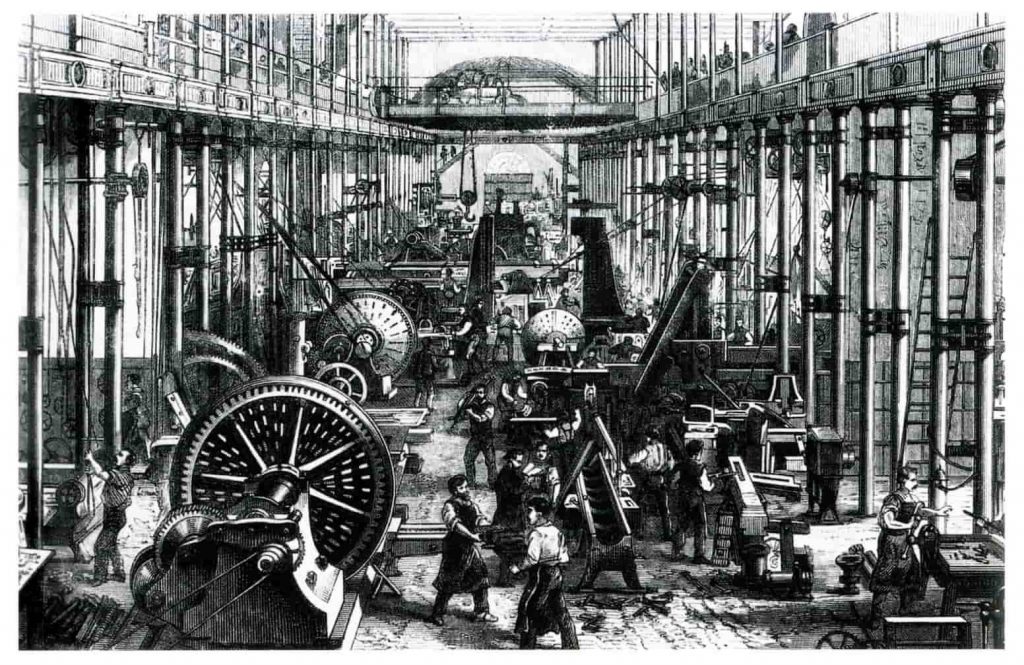

德貞之所以如此強調現代生活所帶來的文明病,有其特定的社會經濟背景。他的故鄉蘇格蘭一八七〇年代起開始陷入漫長的經濟不景氣,製造業者為了因應景氣不佳所帶來的困難,開始精簡人事並調整工廠管理方式來提高生產效率,受僱者的工作負擔和精神壓力隨之增高。當時醫學界認為這樣的新生活型態對健康有不利影響,尤其會導致神經疾病的增加。德貞曾經提到在英國,「據說過去二十五年神經性疾病幾乎增加了一倍,文明環境所增加的大批死亡,超過了科學最佳的努力所能減少的數量」。

德貞等醫師觀察到的文明病現象,其實源自十九世紀資本主義生產工具和勞動條件的改變,使得產業經營者必須對時間和空間做更精確的度量、分割和管理,並透過運輸和傳播科技來加速資本、財貨和勞動力的流動速度,因而導致生活步調急速加快的社會變遷。

地理學家大衛.哈維(David Harvey)以一九八〇年代起美國財經及高科技業,出現不少高收入專業人員在壯年罹患俗稱「雅痞感冒」(yuppie flu)的不明病因慢性疲勞症為例,來說明這種勞動型態所帶來的身心壓力。哈維可能不知道早在19世紀,英美醫學界就已經出現許多關於這類身心病症的觀察和理論。

德貞比較特殊的地方是進一步想從東方文明尋找解決問題的辦法。十九世紀晚期歐洲列強普遍視中國是封閉落伍的國家,中國人則是較為低等的種族。近年來關於十九世紀英國殖民醫學的歷史研究則指出,十八世紀英國醫師對東方的風俗習慣乃至傳統醫學,都抱持較為開放的態度,認為這些習俗與觀念包含了當地人對其環境和特有疾病的認識,可以從中學到有用的醫療保健知識。十九世紀殖民地英國醫師的態度有了改變,這時他們往往以強烈的優越感眼光看待當地的風俗習慣,強烈批評本地人的衛生狀態與傳統醫療知識。

德貞對中國文明的正面看法不只和當時歐洲的一般意見不同,也和英國當代的醫學潮流背道而馳。在歐洲帝國主義勢盛、白人種族優越感高漲的時代,德貞這些迥異於當時醫學主流的看法不只耐人尋味,也可說是日後西方社會試圖從東方傳統尋求養生之道的先驅。

從歐洲十八世紀的「文明病」、十九世紀西方盛行的「神經耗竭」,一直到今天的「過勞死」,我們可以看到疾病現象和醫學診斷,與社會型態和經濟生產方式之間的密切關聯。現代醫學科技或古老的東方養生密術,恐怕只能提供治標的辦法。問題的根本改善之道,或許該從健康與社會的關係入手,由改善大多數人的勞動條件做起吧。

(本文作者為中央研究院歷史語言研究所副研究員)