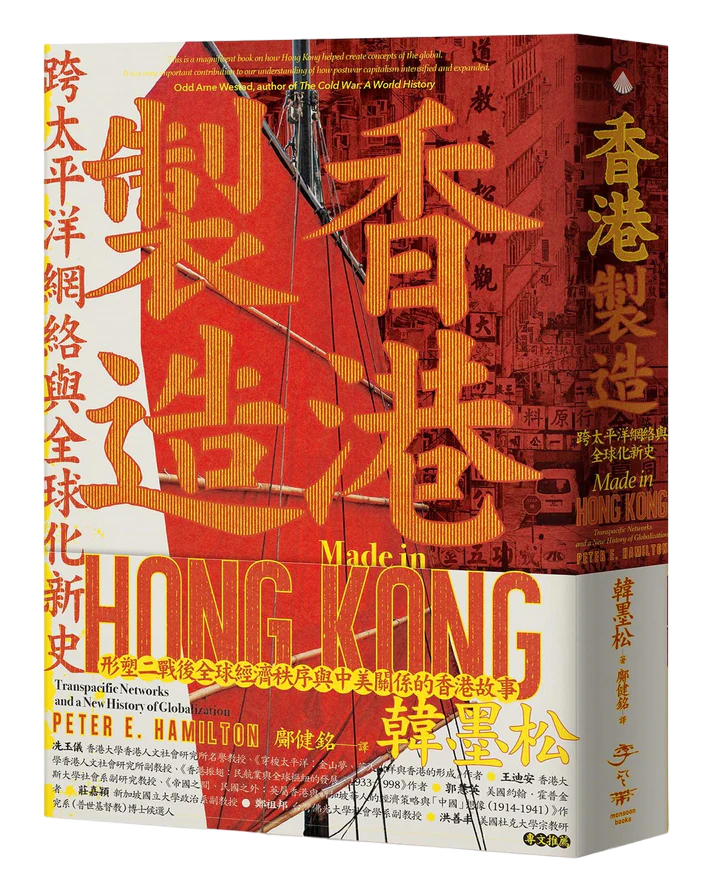

十分榮幸能為《香港製造:跨太平洋網絡與全球化新史》(Made In Hong Kong: Transpacific Networks and a New History of Globalization)中文版寫序。作為新晉作者,自然希望讀者會閲讀自己的作品,讀後會認為這是有意義之作。我甚至盼望,這本著作的中文版面世後,讀者群會進一步擴大,著作會被用作教材。更重要的是,我希望本書能引起讀者對香港歷史的興趣,甚至能夠啟發更多研究著作述說香港未為人知的故事。

關於香港過去,還有很多值得學習之處。香港是廣為人知之地,但其歷史往往被忽視,或被以某種方式書寫,從而服務各種外在議程。在 19 世紀末,第一批歐洲歷史學家開始書寫香港歷史。在他們筆下,英殖政權仁厚。於他們的想像之中,其官員是為「貧瘠小島」(barren rock)帶來商貿與公義的人。早期華人歷史學家則以國族主義論述書寫香港歷史。在他們眼中,香港猶如扁平符號,而非複雜社會。直到近期,大部份中國與英帝國歷史學家仍然忽略這個「細小之地」。於 2012 年,我開始進行本書研究。很多教授都勸我改選其他研究題目,因為香港「並不重要」。幸好,我的博士導師徐元音(Madeline Y. Hsu)並不認同這種說法,她堅定地鼓勵我逆流而上。

香港歷史研究的承先啟後

在過去十年,學者被迫重新評估他們先前關於香港並不值得花力研究之斷語。香港歷史正受更多學者關注。本書能夠協助推動這一波學術反思,是令我感到自豪的事。不過,若無前人研究、奠下基石,本書便難以面世。這些先驅學者都認同,香港有其歷史角色。在 1960 和 70 年代,施其樂牧師(the Rev. Carl Smith)開始研究香港早期歷史,艱苦地為之整理了達十四萬張索引卡。冼玉儀的《權力與慈善:東華三院與殖民地香港的華人商業精英》(Power and Charity: A Chinese Merchant Elite in Colonial Hong Kong)(1989)正確地改變了學術界的聚焦點,使之從英殖官員轉向香港本土華人社群。文基賢(Christopher Munn)的《英治華夏:華人與英國治下的香港(1841–1880)》(Anglo-China: Chinese People and British Rule in Hong Kong, 1841–1880)(2001)修正了有關英殖政權「仁慈及寬容」的落伍迷思。

高馬可(John Carroll)的《帝國夾縫中的香港:華人精英與英國殖民者》(Edge of Empires: Chinese Elites and British Colonials in Hong Kong)(2005)則聚焦於巧妙地佇立在兩個帝國之間的香港精英。唐耐心(Nancy Bernkopf Tucker)和麥志坤率先揭示在亞洲冷戰之中香港所佔的關鍵縫隙位置。饒餘慶、黃紹倫及施鍚亨(Catherine Schenk)等學者則為香港現代經濟史作奠基性研究與梳理。

我閱讀他們的著作之後,深信香港歷史不但有趣,其在各種全球史的角色更是獨一無二,這裡所指的全球史,包括:中國歷史、英帝國歷史、跨太平洋歷史、海外華人移民史、中美關係史等等。

香港在全球史中未為人知的角色

的確,有關帝國如何相互競爭、全球化如何加速進而形塑現代世界的論述,自然會將香港與倫敦、紐約並列,視之為份量同等的樞紐。在整個十九世紀及二十世紀早期,香港是全球鴉片貿易和海外華人移民中心。學者已然分析指出(例如徐元音的《夢金山、夢家鄉》〔Dreaming of Gold, Dreaming of Home,2002〕、和冼玉儀的《穿梭太平洋》〔Pacific Crossing,2013〕),香港的船務代理、船舶維修商、保險商、碼頭工人、其他商人與工人,令數百萬移民得以橫渡海洋,在北美、夏威夷、法屬印度支那、英屬馬來亞、海峽殖民地、荷屬東印度群島、澳大利亞、紐西蘭、薩摩亞等許多地方往返遊走。對這段時代的工業化和全球化而言,這些移民的勞動力至為重要。他們修築數千里的公路、鐵路及運河,經營礦山及種植園,為世界提供主要產品,例如大米、錫、銀、糖、水果、橡膠、海鳥糞及椰子乾。香港企業藉此成為海外移民聯繫中國、安穩處理匯款、傳遞信件乃至運送遺體安葬的重要橋樑。對移民至美國的華人而言,在二戰之前,他們百分之九十會途經香港。

有次我為了論文研究而返回香港。在埋首於香港檔案之時,我發現了此一非凡全球史被忽略的一個章節。在觀塘政府檔案處、紅磡香港社會發展回顧項目、香港浸會大學以及香港大學館藏部裡,我發現了先前未被討論之事。於 1949 年左右,約七十萬名難民赴港。在這場難民危機中,我發現有不少材料顯示,香港華人與當時日益擴張的美帝國體系合作。他們多透過商業或教育方式聯繫美國。這些材料包括香港工業家招徠美國客戶的報刊文章,以及香港本地學生前往美國深造的政府紀錄。從這些材料角度看,香港人連結自身至美國資本、市場、思想與權力,藉此為自己的未來打拚。

從我的觀點看,這些行為是「不按牌理出牌」(flipped the script)。歷史學家一直強調,國家行為是國際貿易與國際關係背後的重要推力。這些材料則表明,在 1950 至 60 年代,於巨大變局之中,香港商界精英發揮其能動性以應對局面。當時的變局,包括:英帝國衰落、美帝國在亞洲擴張、資本主義全球化。當時的英屬香港,基本上自治,且容許各種流動,故此香港精英有充足條件實現跨國個人策略。在冷戰時代,處處皆管制入境、政治忠誠、外匯,香港精英能如此行事,並非尋常事。

此外,我將此研究推進至 1970 與 80 年代後。我發現,在中國改革開放期間,香港歷史同樣發揮關鍵作用。本書最後兩章已然指出,若然能夠全面瞭解香港冷戰時期的經濟和社會歷史,便會重塑我們對鄧小平時代香港之於中國的影響之理解(特別是香港對廣東以及中美貿易復興的影響)。不令人意外的是,在 1950 及 60 年代,香港與美國共同建立了龐大的跨太平洋教育、貿易與投資網絡,這為中美貿易及投資的復甦創造了條件。香港精英結合其跨太平洋網絡以及對中國承諾,追求個人利益,同時推動中國國家發展。胡應湘及合和實業在廣深高速公路建設中的角色、楊敏德和溢達集團的工業投資等都是案例。若無這些香港精英,如今龐大的中美貿易活動便將無從談起。

「跨商策略」、「非正式解殖」與「美國社會資本」——研究香港的新學術用語

不過,現有學術研究並沒有能夠分析這類活動的相關術語。早期有關香港冷戰時期經濟發展的文獻,將香港經濟置於不太適用的「亞洲四小龍」框架之中,香港經濟模式根本有別於其鄰居。我因而意會到,我需要創造繫於香港情況的用語,以描繪上述活動。唐氏家族、崇基學院的歐偉國、香港中文大學的李卓敏,或利豐的馮氏家族都是本書所述人物。他們利用累積的資源、經驗以及長期的雄心壯志,施行策略。這些策略與海外華商舊有策略有所共鳴,但同時亦包含適應冷戰與新地區霸權美國的元素。故此,我稱之為「跨商策略」,這種策略既連結歷史,亦重跨國與跨太平洋。我需要以此用語描繪的,是跨商策略所累積的無形資源,例如佔先機之人脈、文化之熟識度、市場之知識、美國之國籍。有另一位導師最初指出,這些資源可被稱為「社會資本」,故此在開始之時,我將之稱為「美國社會資本」。

我原來的研究範疇並不包括英殖主義,但逐漸地,我發現英殖主義同樣受這些跨太平洋活動所重塑。你會看到,利舜英極力爭取加入只接受白人的會所,李卓敏自信無比,唐驥千獲選成為首位香港總商會華人主席。這些案例皆顯示,跨商策略和美國社會資本改變了這些人與英殖的關係。在 1997 年之前,英殖權力褪色,但仍未正式消散。這些人的跨太平洋策略和資源容許他們逐漸推動非正式解殖,在此過程中,他們違抗英人規矩,建立個人權威,打開向他們緊閉的門。

未來的學者與新的研究或會挑戰、完善、擴展這些概念,這是理所當然之事。無論如何,我希望,後來者可以鞏固更為重要的一點——香港的歷史,應當以香港方式書寫。香港從來不只是一個「細小的」英殖地,或另一個「亞洲四小龍」成員。

香港並非因其地理位置而注定成為全球主要樞紐,我的同事和友人王迪安已在其近著《香港振翅:民航業與全球樞紐的發展,1933-1998》(Hong Kong Takes Flight: Commercial Aviation and the Making of a Global Hub, 1933–1998)進一步指出這一點。我們談論香港之時,談論的其實是一個獨特華人社會。在這個社會中,其居民的思想、勞力、力量對世界皆有莫大影響力。

本文摘自《香港製造:跨太平洋網絡與全球化新史》(季風帶出版),文句、段落經故事 StoryStudio 編輯部調整,圖片由故事新增。

香港製造:跨太平洋網絡與全球化新史

★「跨商策略」如何在近代中國成形?

★「跨商策略」如何南漸,在香港開花結果?

★「跨商策略」如何利用英屬香港,往外幅射影響力,撮合中美關係,協助美國建立其二戰後的全球資本主義體系?

《香港製造:跨太平洋網絡與全球化新史》以香港為中心,重寫跨太平洋史。本書主要述說兩點:

第一,二戰後香港的社會發展,受美國莫大影響。在二戰之後,香港社會已然透過「美國化」方式,於英殖時代展開「非正式解殖」進程;

第二,對於二戰後的全球政經體系之發展,香港角色亦至為關鍵。美國前沿商業知識之傳播與應用、跨國生產供應鏈之重置,乃至中美關係之建立與穩固,皆得到來自香港之推力。香港此一角色卻多被論者忽略。

香港角色關鍵,源於兩大因素,這兩大因素分別為香港的「跨商策略」,以及美國在冷戰時期的政經需要。

「跨商」之源起,可追溯至 19 世紀。當時中國江南富商家族的成員,多入讀於美國在華的傳教士學校,進而旅美留學。49 年中共建政之後,這些中國精英多南遷於香港,在此地重整事業。他們的美國教育背景,使之容易從美國相關渠道得到重整事業時必需的資金、知識、情報乃至銷售網絡。可以說,若不從美國社會資本(social capital) 角度切入,便將無從透徹理解香港工業發展史,乃至香港串連中美關係的經過。

基於美國在二戰後的政經需要,同樣南遷至香港的美國在華傳教士,乃至美國企業與商會,聯同在港「跨商」精英移民,對內利用美國資源在港建立學校、居所、社區訓練中心,對外幅射香港影響力,香港由此得到助力,從「第三世界」躍升至「第一世界」,甚至進而導引中國融入世界體系。與此同時,美國經濟影響力亦為此散播,以美國為中心的新全球資本主義體系由此得到助力成形。

《香港製造:跨太平洋網絡與全球化新史》是結合本土政經發展與國際關係、難得一見的研究力作,是以跨域視野回望地方故事的典範。

★「跨商策略」如何南漸,在香港開花結果?

★「跨商策略」如何利用英屬香港,往外幅射影響力,撮合中美關係,協助美國建立其二戰後的全球資本主義體系?

《香港製造:跨太平洋網絡與全球化新史》以香港為中心,重寫跨太平洋史。本書主要述說兩點:

第一,二戰後香港的社會發展,受美國莫大影響。在二戰之後,香港社會已然透過「美國化」方式,於英殖時代展開「非正式解殖」進程;

第二,對於二戰後的全球政經體系之發展,香港角色亦至為關鍵。美國前沿商業知識之傳播與應用、跨國生產供應鏈之重置,乃至中美關係之建立與穩固,皆得到來自香港之推力。香港此一角色卻多被論者忽略。

香港角色關鍵,源於兩大因素,這兩大因素分別為香港的「跨商策略」,以及美國在冷戰時期的政經需要。

「跨商」之源起,可追溯至 19 世紀。當時中國江南富商家族的成員,多入讀於美國在華的傳教士學校,進而旅美留學。49 年中共建政之後,這些中國精英多南遷於香港,在此地重整事業。他們的美國教育背景,使之容易從美國相關渠道得到重整事業時必需的資金、知識、情報乃至銷售網絡。可以說,若不從美國社會資本(social capital) 角度切入,便將無從透徹理解香港工業發展史,乃至香港串連中美關係的經過。

基於美國在二戰後的政經需要,同樣南遷至香港的美國在華傳教士,乃至美國企業與商會,聯同在港「跨商」精英移民,對內利用美國資源在港建立學校、居所、社區訓練中心,對外幅射香港影響力,香港由此得到助力,從「第三世界」躍升至「第一世界」,甚至進而導引中國融入世界體系。與此同時,美國經濟影響力亦為此散播,以美國為中心的新全球資本主義體系由此得到助力成形。

《香港製造:跨太平洋網絡與全球化新史》是結合本土政經發展與國際關係、難得一見的研究力作,是以跨域視野回望地方故事的典範。