歐風事物

使旅行者們感到驚訝,有時甚至能讓他們拋下攘夷思想的,是點綴著沿途停靠港的歐風事物。

1862 年出發的遣荷留學生,在遭遇船難後抵達荷屬東印度巴達維亞,對當地的紅磚洋館、鋪設好的道路、馬車、瓦斯燈、電報大感驚訝。他們也參觀了醫院、煉鋼廠、國會議事堂等設施。

而在 1867 年隨德川昭武訪問歐洲的澀澤榮一,日後回想當時對上海的驚嘆如下。

江岸皆設瓦斯燈、架電線、植行道樹,道路平坦,幾乎皆呈歐風。在此時我國煤油燈仍屬稀有,以蠟燭為明,實難想像地中埋管輸送瓦斯之事,何況以電線傳信,若非切之丹伴天連之妖術,實屬不可能。百聞不如一見,汽船設備雖已讓我佩服,然踏上歐洲土地前,於上海實地體驗西洋人科學知識之先進,痛切感受學習之必要 。

澀澤在行經香港、西貢的航程中逐漸習慣了歐風事物,到達新加坡時已無特別新奇的感受。然而,由於新加坡作為英國進出亞洲的據點,當地從碼頭建造方式、電線架設方法、馬車的安排配備等等,整體上「文明設備」已頗有發展,澀澤對此留下了印象。

讓旅行者感到驚奇的,並非只有建築物或設施這樣的大型物。對文久使節團的同行者麥克唐納來說,使節們在香港初嚐冰淇淋滋味時的反應,似乎更是有趣。他記下了使節們的反應:當他們把一匙冰淇淋放進口中,先是感到驚訝,臉上表情立即轉換成笑容,並不斷的眨著眼。1865 年薩摩藩赴歐留學生之一的松村淳藏,對出現在橫越印度洋航程餐點中的冰淋,則留下了在熱帶海洋上吃冰,甚為奇妙的感想。

蘇伊士鐵路

在帝國航路上航行前,福澤諭吉曾在 1860 年以遣美使節團訪問美國,因此停靠港帶給他的衝擊不算強,但也有讓他吃驚的。那就是橫越印度洋在蘇伊士上岸,從該處前往開羅時所搭乘的火車。當年的遣美使節團中,經由巴拿馬前往華盛頓的正使一行,在巴拿馬搭乘蒸汽火車,體驗到「車轟聲如雷,如視左右,三四尺間草木如條紋,無法看清。若視七八間遠處則不感目眩,有如乘馬奔馳。」

但只到舊金山的福澤等人沒有機會見到或搭乘蒸汽火車,直到隨文久使節團登陸蘇伊士時才初次體驗。福澤在蘇伊士搭乘的蒸汽火車在下午兩點出發,中途停留兩站,於午後七點半抵達開羅,扣除停車時間,在五小時兩分中行駛了七十二里(二百八十三公里),此速度讓福澤感到佩服。搭乘同一列車的市川渡(清流),則將此初次體驗的興奮形容為如閃電奔馳千萬里之外。

英國駐日總領事阿禮國爵士(Sir John Rutherford Alcock)為支援文久使節團而緊接其後返英,隨行的淵邊德藏也同樣描述了火車速度為比馬奔跑要快、從車窗眺望左右則看不清近處物體形狀,稍遠處才能辨別。搭乘火車的經驗帶給他們相當的衝擊。

對照般的住家

停靠港的歐風事物讓旅行者們留下強烈印象,是由於其本身的新奇感,加上與周遭當地事物的強烈落差所造成。其中,讓旅行者們最明確感受到差異的就是住家。

市川渡詳細描述了停留香港時所入住的商務旅館,其為紅磚造三層西洋建築,石製階梯螺旋向上,共有二十間房,每間正面牆上都懸掛著大型鏡子。而對香港街頭中夾雜的歐洲與中國人住家,則以前者大部分皆為紅磚建造的大建築物,相較下後者則是木造二層,大小只有約三間到三間半,強調其差異。

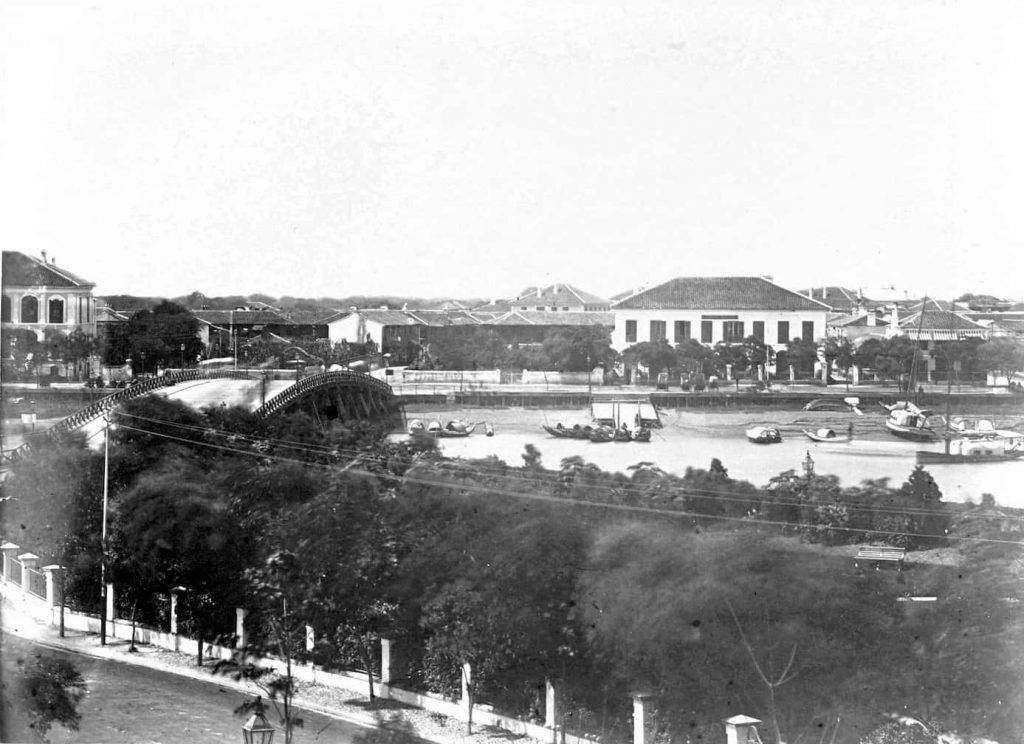

文久使節團並未停靠上海,緊跟其後的淵邊德藏在停留上海時,留下了當地風景宛如水墨山水畫極富意趣,以及外國人住家為三、四層高建築,相較下中國人住處狹小不值一見的評論。而在對新加坡的感想則是,「土人」(馬來人)住的是椰子樹葉屋頂的寒磣住家,漂泊而來的中國人住家亦是如此。

而 1862 年日本遣荷留學生之一,洋學者津田真一郎(真道)對船難後抵達的巴達維亞的住家則留下這樣的記載:

這些住家的比較,與停靠港中歐洲與亞洲人關係的觀察相互連結。在市川眼中,香港的中國人過去雖曾是泱泱大國子民,如今淪落受野蠻英國人驅使宛如奴隸,是自作自受。津田則認為,歐洲人多為大商賈而小商人少,但中國多是小商人,而「土人」則似奴隸。

前面介紹過澀澤榮一在上海對歐洲文明感到驚嘆,他也對歐洲人如對待牛馬般使喚中國人,握著鞭子監督的狀況感到驚訝,並對中國人方面不僅不以為怪,甚至視為理所當然一事,產生強烈的印象。澀澤回憶起當時見到此狀況,不禁讓他感到,即使是在東洋曾繁盛一時的大國國民,與歐洲之間在文化上也有著無法比較的差距。

臭味與「不潔」

旅行者看向屈從於歐洲人的亞洲人眼中,時常伴隨著將亞洲人視為「不潔」且「野蠻」存在的眼光。

曾於福澤諭吉的慶應義塾就學,並在 1863 年擔任第二代塾長的岡田攝藏,1865 年時前往英國和法國。他在驚嘆上海繁榮的同時,也寫下土人因生來怠惰而無法維持恆產,每日沉溺於玩樂,容易在歐洲商館行竊,以及相較於歐洲商館景況蒸蒸日上,「支那人居住區域不潔而少富者」。

「不潔」感在當時遊記中四處可見,但促使其形成的最大因素,是瀰漫在停靠港中的臭味。雖非赴歐旅行者,1862 年以幕府使節隨行人員訪問上海的長洲藩高衫晉作記下對停泊當地個商船軍艦數量之多、商館宛如城郭感到佩服,另一方面,居酒屋或茶店雖與日本相同,卻散發著十分可怖的惡臭。高杉認為水可能是許多同行者染病的原因,並表示應留意土人的臭氣薰人。64 年的遣歐使節團成員杉浦讓,則對上海留下道路狹窄髒亂,且餐館散發臭味讓人反胃的強烈印象。

臭味也常出現在開羅的紀錄中。根據文久使節團的市川渡的觀察,開羅這塊土地上的人民其風俗愚陋狡猾,且工作懶散,街道上總是充滿著髒污垃圾和惡臭異物。若借用 1866 年秘密赴英的薩摩藩中井弘的說法,開羅街頭的骯髒程度和中國不分軒輊。

於臭味的紀錄,亦散佈在第三章及其後時代的遊記中。例如在 1892 年赴歐記者池邊三山的眼中,上海是個街道狹窄、臭氣刺鼻的都市。而更後面一些的時代中,如一戰結束後不久就出海留學的矢內原忠雄,便記下在新加坡搭乘巴士時,因車內中國人、馬來人、印度人臭氣薰人,回船後只好噴灑香水驅逐臭味 。

關於氣味的社會意義,阿蘭.柯班(Alain Corbin )所著《氣味的歷史》(Le Miasme et la Jonquille)是以十八到十九世紀法國為主要對象的優秀研究。科班從身分、階級的差異切入來討論臭味這個主題,雖未論及其與不同人種或民族間的關係,然而異質的、讓人厭惡的氣味,與階級差異相同,在人種及民族差異感中更加地緊密連結到優越感上。人種的差異感覺中,最容易發揮作用的是視覺(也就是膚色差異),然而嗅覺也扮演了相當重要的角色。

日本旅行者從停靠港中亞洲人們所散發的臭味,以及因此加深的不潔感中,感受到了他們的「野蠻」性。

.png)

:作家、插畫家、旅行家,三位女性與波斯詩集的故事29.jpg)