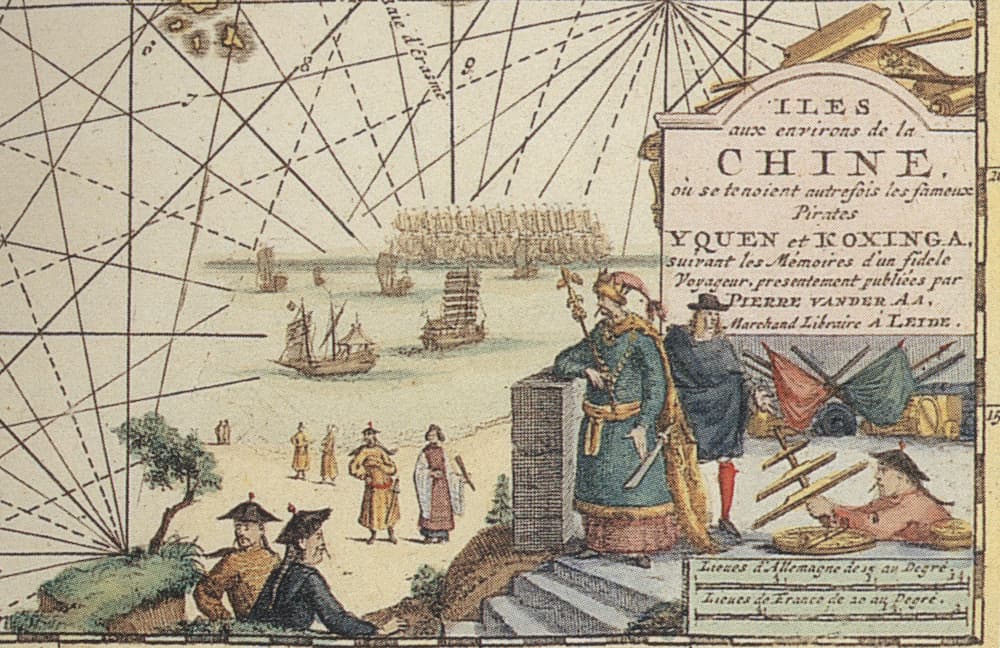

1623 年 4 月,荷蘭拿騷的莫里斯親王(Maurice of Nassau)派出一支十一艘船艦的艦隊,命令他們經由南美洲航行到馬尼拉灣。其戰略是要攔截從墨西哥阿卡普爾科(Acapulco)出發,航向菲律賓的西班牙大帆船。[1]就在同一時期,福爾摩沙長官馬丁努斯.宋克奉命從臺灣派出一支輔助艦隊,前往馬尼拉灣與大艦隊會合。1624 年 12 月 12 日,臺灣評議會決議裝備一支分隊,在臺灣與呂宋之間的巴士海峽巡弋。[2]同日,宋克長官致函巴達維亞總督彼得.德.卡本提耳(Pieter de Carpentier),提出一個有趣的提案:

「此地有幾艘中國人甲必丹(李旦)和中國人彼得(Pedro China)手下的篷船,我們希望他們偕同我們的艦隊去為公司工作。上述甲必丹和彼得似乎也樂意這樣做,因此我們將如此進行,預期會有很好的成果。」[3]

顯然,宋克期望取得這些停泊在大員灣裡的篷船協助,但臺灣評議會並非全體成員都認同他的提議。說不定就連李旦和中國人彼得都不見得真心支持。原定的出航日期 1 月 20 日來臨時,評議會仍未通過他的提案,但宋克必定終於能夠說服評議會了,因為在 1 月 25 日,評議會同意雇用中國走私商人:

我們在先前多次會議中決定,派出一些由中國人駕駛的篷船和我方艦隊一同前往馬尼拉,是可取又有益的,前提是他們同意為東印度公司效勞。許多中國人目前都渴望加入我方。兩艘篷船已由中國人甲必丹整備,還有一艘由中國人彼得整備。我們已決議由本地派出這三艘篷船為公司效力。水手將按照各自階級,獲得與公司水手相同的待遇。[4]

此處並未提及李旦和中國人彼得在他們的篷船完成任務之後,會得到什麼獎賞。他們被要求的就只是租借篷船,並准許船員為公司效力。坦白說,這是很精彩的計算,讓中國走私商人的領袖留在大員灣,同時將他們大多數的人馬送走。有了這些寶貴的篷船少了船主留在艦隊中,荷蘭人就無需擔心李旦和顏思齊有可能背叛。但少了他們的監督,誰又適合出任這支傭兵分隊的臨時指揮官?他們手邊恰好有一個合格的人選可用:鄭芝龍,又名尼古拉斯.一官。

鄭芝龍是由李旦雇用,協助他從日本到中國沿海分配資金的其中一名代理人。當李旦在中國軍隊與荷蘭東印度公司之間奔走聯絡時,他感到有必要請一位通譯來,因為他的葡萄牙語說得不流利。[5]湊巧,鄭芝龍從 1624 年春天開始經由李旦推薦,在雷爾森麾下擔任通譯,為荷蘭東印度公司效力。[6]關於鄭芝龍的早期生涯所知不多,可以確定的是,他曾作為商業代理人參與澳門與日本之間的海運通道,受洗獲得教名「尼古拉斯.一官」,葡萄牙語學得很流利。[7]1621 年之前不久,他住在日本平戶,與平戶荷蘭商館館長雅各.史必克(Jacques Specx)結為朋友。他有可能就是在這時被李旦召募為代理人的。[8]據某些中國史料記載,他被派往臺灣時,也同時為中國人彼得效力。雙方必定達成了某種不明言的協議。

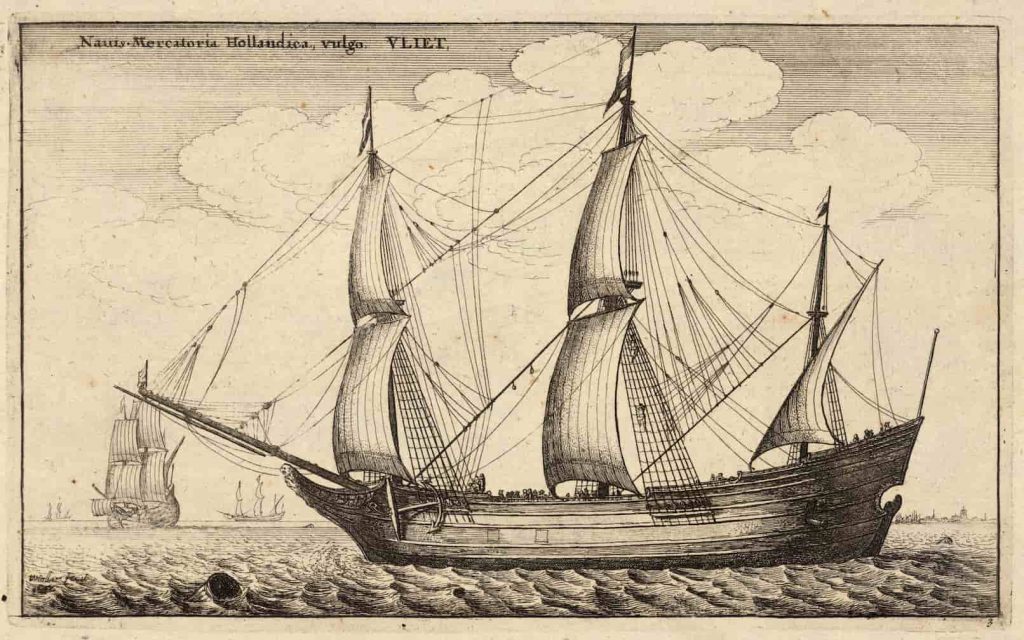

李旦與中國人彼得讓一官佯裝向荷蘭長官效忠,但長官輕易扭轉了局面,反倒運用一官削弱兩人的影響力。這齣戲在艦隊出航僅僅兩天後,也就是 1625 年 1 月 27 日來到了最高潮。根據快船維多利亞號(Victorie)船長韓德利克.克拉森.凱瑟(Heijndrick Claesz Keyser) 的日誌,[9]一官幾乎無法為他的篷船找到船員。凱瑟是由司令官彼得.穆瑟(Pieter Muijser) 派來,護航同盟的中國篷船前來與艦隊會合,司令官這時率領著一支由三艘船艦、三艘快船組成的艦隊封鎖馬尼拉灣。他呈交的日誌裡回報了與大艦隊分開期間所遭遇的每一件事,因而提供了對於一官的第一人稱觀察:

奉尊敬的司令官彼得.穆瑟閣下之命,我們在大員錨地將快船揚帆,以出港航向下淡水河,與我方艦隊四艘篷船會合。就在我們調頭向南時,中國通譯一官上了船。他告訴我們,篷船在凌晨一時潮水達到最高點之前都無法駛出河口。我們打算向司令官閣下報告,但沒有風,我們在河口無計可施。於是我們下錨停泊,立即派出一艘小篷船攜帶一封短信,協助他們出海

由於評議會太晚允許這個提案,因而不可能在漲潮時從河口沙洲移動這些篷船。查閱日曆可知,最好的出海時機應是 23 日滿月。篷船最後設法在 2 月 8 日駛出河口,正是該月潮水最高的時候。[11]這一延遲似乎是個確切的信號,說明這些中國志願兵對眼前的任務並不太熱衷。李旦和中國人彼得都不會全心全意支持這個任務。這個假設似乎完全被一官回報的這些篷船實際上沒有一名船員前來報到給證實了。他們的缺席似乎暗示,一官甚至得不到自己的傭兵的支持。一官一開始無法回報他的小篷船的狀況,這件事也同樣蹊蹺。

大約一個月後,原先奉命帶領中國篷船與艦隊會合的勝利號快船,2 月 26 日在博利瑙角(Cape Bolinao)趕上了其他船艦。[12]隔天,一官率領的兩艘篷船也加入了艦隊。當時坐鎮於熱蘭市徽號(Wapen van Zeeland)戰艦上的艦隊司令官彼得.穆瑟,對艦隊會合報告如下:

同月 27 日,我們看見兩艘船。兩艘前來支援我們的篷船出現了。指揮官一官立即在六到八名手持長短劍和戟的武士陪同下登船,向我報告:勝利號快船出發僅僅六天後,他帶著三艘篷船一同出航。但第三艘篷船的船員不願啟航[13]。

我向他們允諾,他們若是需要彈丸、引信及火藥等軍火,我會供應。他不缺少食物及其他物品。我命令他緊隨我方船艦航行,留在艦隊附近,以免我們分開。他對這個要求並無異議,但詢問我們能否在近岸處下錨過夜。他們做出這一判斷的理由是,海上的風浪會變得太大,無法保持編隊位置。[14]

27 日之後,一官指揮的兩艘中國篷船盡其所能緊跟艦隊,[15]但入夜之後,他們的篷船仍分開下錨,停泊在近岸的位置。一官在 27 日晚間向荷蘭司令官申訴,但荷蘭人只是一笑置之,說道:

今晚稍早,一官再次要求在近岸處下錨,這種判斷來自一個幼稚的水手。

28 日晚間,中國篷船再次堅持下錨在可以目視海岸的位置。隔天,他們又一次不情願地隨著荷蘭艦隊遠離海岸。3 月 2 日,兩艘篷船仍然自行其是,沿著海岸與荷蘭艦隊分頭行動。穆瑟司令官決定對這種抗命行為進行懲戒。他派遣下席商務員亞伯拉罕.勒.帕夫赫(Abraham le Poivre)帶著五十磅火藥、二十磅彈丸、七支火繩槍和三綑火繩到兩艘中國篷船上去,好讓他能夠再次向他們解釋他們的義務所在。[16]

我也告訴他要避免把他會帶給篷船的危險引來艦隊附近(他們會是逼近敵方海岸的本公司員工),以及我們不會經常靠近海岸,因此他們應當試著到公海來加入我們。另一方面,要是遭遇意外,他們也不該指責我們,而應當承認起因在於他們自己的疏失。[17]

合作進行得並不順遂。一官和他的手下仍然拒絕航行得離岸太遠,一再重覆說著「大海很大」(haz mucho grande mar)。[18]

往後五天,儘管他們的航海偏好互相矛盾,雙方仍達成了妥協。穆瑟始終不明白,一官想要說的「大海很大」意思既可能是「海很險惡」,也有可能是「海很廣大」。[19]一官深知中國篷船慣於沿著靠近海岸的路線航行,而不是在離岸航線上試探命運。因此,倘若他跟著荷蘭艦隊來到離岸航線,捕獲中國篷船的機會就有可能降低。然而,海岸附近的淺海礁石,對於更龐大的荷蘭船艦構成了致命威脅。這支艦隊的目標是要騷擾聚集在馬尼拉附近的西班牙海軍,並迎接共和國政府遠渡太平洋派遣而來的艦隊。但這兩個目標對一官的隊伍都沒有多大用處。李旦和中國人彼得必定期望一官帶回報酬以修繕篷船,進行裝備與補給。這種義務感幾乎必定是一官不論有無荷蘭艦隊協助,都如此急迫地想要取得戰利品的理由所在。

為了改善這一局面,一支由一官指揮、配備荷蘭武器裝備及旗幟的海上傭兵隊伍於焉建立。這是一項暫行的安排,用意在於取得足夠的戰利品,令所有參與此事的人都能滿足,接下來的發展也正是如此。兩艘中國篷船在 1625 年 3 月 19 日載著大量充足的戰利品返航。馬丁努斯.宋克的正式報告記述如下:

兩艘中國篷船帶回了白銀兩千四百里亞爾,以及三擔又四十斤的生絲,據上述篷船 的指揮官回報,這是在邦加西楠(Pangasilan)附近海域從多艘中國及葡萄牙船隻劫掠而來。這些篷船及其船員受雇為公司服務,應當獲得與公司員工同等的飲食供給。這些篷船目前(據其所述)已在穆瑟司令官同意下脫離艦隊,因為他們害怕一旦西班牙大帆船出海,他們的任務就要結束。至於回程,他們並未獲得任何給養,包括人員薪資及船隻、器械及軍火的其他耗費;鑑於他們的表現,我們決定立即撥給一千五百里亞爾,無須等候穆瑟司令官批准,並允許他們將這筆款項分配給軍官及海員。要是我們支付薪資與裝備,以及上述篷船指揮官所承受的某些其他花費,他們就不得(對戰利品)提出更多要求。[20]

雖然這種私掠行動起初只是中國走私商人與臺灣大員荷蘭長官之間的暫行安排,但由於中國與馬尼拉貿易的消滅同時令雙方得利,它逐漸演變成了一種長期安排。一官並非以個人立場為東印度公司效力,而是作為團隊領袖。他在雙方之間的聯絡人角色,是他得以提升地位而不致冒犯頭家們的寶貴契機。[21]當李旦和中國人彼得在這一年年底幾乎同時去世,他們居住於臺灣大員地區所有追隨者的可能領袖這個角色就留給了一官。從那時起,荷蘭駐臺灣長官開始顯著地單獨點名他,這可以被解釋成一種尊重的表現。代理臺灣長官赫里特.弗雷德里克森.德.韋特(Gerrit Fredricksen de Wit)在呈交巴達維亞當局的臺灣一般事務例行報告中寫道:

「有一個名叫一官的人,以前擔任過司令官雷爾森閣下的翻譯員的,預定這幾天會前來此地,他現在還率領二十到三十艘篷船在海上。這些篷船在北邊向那些不肯繳納捐獻,即他們所謂的保護費的中國人搶劫,也向與薩摩人為敵的中國人搶劫。這些篷船全部或其中幾艘來到此地以後,我們將使他們不能再去搶劫,因為他們是懸掛親王旗與旒旛旗,以公司或荷蘭人名義去的。」

儘管這封信顯示出臺灣長官德.韋特有意在事態失控之前終止雙方合作,他仍繼續進行,請求一官鎮壓中國海盜,但不給予完成任務所需的足夠援助。一官到達的時間晚了一些,他乘坐一艘漏水嚴重的大篷船前來,按照與公司約定的辦法瓜分戰利品──可能是從前往馬尼拉和交趾支那,成為攻擊目標的中國篷船及葡萄牙帆船上搶來的。[23]無論德.韋特對一官有何意圖,一官都是荷蘭東印度公司在海盜與傭兵之中唯一能仰仗的人。

本文作者為荷蘭萊頓大學歷史學博士、中研院台灣史研究所副研究員

[1] VOC 1093, Resolutie genomen bij Martinus Sonck, Taiwan/Pescadores, 12 Dec 1624, fo. 341v.

[2] VOC 1083, Missive van gouverneur Martinus Sonck naar Batavia aan de gouverneur-generaal Pieter de Carpentier, Taiwan, 12 Dec. 1624, fo. 52r; 參看 Chiang Shu-sheng, ed., De Missiven van de VOC-gouverneur in Taiwan aan de Gouverneur-generaal de Batavia (Taipei: Nan-t’ ien, 2007,以下略稱為De Missiven), I, 1622-1626, 153. 有充分理由相信,荷蘭人到來之前就在臺灣經營鹿皮出口貿易的傳說人物顏思齊,就是荷蘭史料稱為「中國人彼得」的同一人。De Missiven, 118-9, n.47。(譯者按: 中譯參看江樹生主譯、註,《荷蘭聯合東印度公司臺灣長官致巴達維亞總督書信集》(南投:國史館臺灣文獻館,2011 年(第一冊,頁 168 。關於中國人彼得即是顏思齊的推斷,見該書,頁 140。)

[3] VOC 1093, Resolutie genomen bij Martinus Sonck, Taiwan/Pescadores, 25 Jan. 1625, fos. 347v-348r.

[4]Leonard Blussé, “Minnan-jen or Cosmopolitan? _e Rise of Cheng Chih-lung alias Nicolas Iquan,” in Development and Decline of Fukien Province in the 17th and the 18th Centuries, ed. Eduard B. Vermeer (Leiden: Brill, 1990), 245-64, at 254.

[5]Iwao, “Li Tan: Chief of the Chinese Residents,”

[6]Charles Ralph Boxer, “_e Rise and Fall of Nicolas Iquan (Cheng Chilung),” T’ien Hsia Monthly, Apr.-May (1941): 1-39, at 11- 15. 79 Iwao, “Li Tan: Chief of the Chinese Residents,” 72-5.

[7] VOC 1087, Resolutien genomen op de tocht van Manilha ‘t sedert 27 Januarij 1625 tot 22 Meij 1625, fo. 286r, 20 March 1625.

[8]VOC 1087, Cort verhael van de voijagie gedaen met ‘t jacht Victoria naer de cust van Manilha int a_weesen van de vloot van 27 Januarij tot 26 Februarji 1625, fo. 354r-v.

[9]VOC 1085, Missive van Martinus Sonck aan de gouverneur-general Pieter de Carpentier, Taiwan, 19 Feb 1625, fo. 232r; 參看 Chiang, ed., De Missiven, 174。

[10]VOC 1087, Journael van den tocht gedaen van Taijouan naer de baeij van Manilha ende custe van Luconia mette scheepen ‘tWapen van Zeelandt, Noorthollant ende Orange, mitsgaders de jachten den Haen, Fortujin en Victoria onder ‘t commandement van Pieter Jansen Muijser van 27 Januarij tot 22 Meij 1625, 22 May 1625, fo. 377r(以下略稱為” Journal of the Ship Wapen van Zeeland”);參看” Bijlage III: Journael van den tocht gedaen van Taijouan naer Manila anno 1625,” in Sloos, De Nederlanders in de Philippijnsche wateren, 130.

[11]Sloos, De Nederlanders in de Philippijnsche wateren, 130; VOC 1087, “Journal of the ship Wapen van Zeeland,” 22 May 1625, fo. 377r.

[12]前引檔,fo. 377r-v。

[13]Sloos, De Nederlanders in de Philippijnsche wateren, 130.

[14]前引書。 88 VOC 1087, “Journal of the Ship Wapen van Zeeland,” 22 May 1625, fo. 377v; Sloos, De Nederlanders in de Philippijnsche wateren, 131.

[15]VOC 1087, “Journal of the Ship Wapen van Zeeland,” 22 May 1625, fo. 377v; Sloos, De Nederlanders in de Philippijnsche wateren, 131.

[16]Sloos, De Nederlanders in de Philippijnsche wateren, 131-2.

[17]前引書,頁 132。史洛斯(Dirk Abraham Sloos)指出,西班牙文的正確形式應是「haz muchos grando mar」。魏思韓教 授斷言,正確的葡萄牙文形式應是「Faz muito grande mar」。這個不尋常的拼音,有可能是因為一官的發音,或是彼得. 穆瑟司令官的聽力。

[18]VOC 1093, Resolutie genomen bij Martinus Sonck, Taiwan/Pescadores, 20 Mar 1625, fo. 349r-v.

[19]這與包樂史提出的假說恰好相符,他認為一官是一個「為自己取得地位,超出原先有意操縱他的兩方控制之外」的「第三人」。參看 Leonard Blussé, “_e VOC as Sorcerer’ s Apprentice: Stereotypes and Social Engineering on the China Coast,” in Leyden Studies in Sinology: Papers Presented at the Conference held in Celebration of the Fiftieth Anniversary of the Sinological Institute of Leyden University, December 8-12, 1980, ed. Wilt Lukas Idema (Leiden: Brill, 1981), 87-105, at 104-5。但我確信,鄭芝龍在開始行動時可能並未召集中國走私商人尋求支持。如果是這樣,中國走私商人也應當列入同樣迫切要除去鄭芝龍的「各方」之內。

[20]VOC 1087, Missive van Gerrit Fredricksen de Wit aan de gouverneur-generaal Pieter de Carpentier, Taiwan, 29 Oct 1625, fo. 394v; 參看 Chiang, ed., De Missiven, 216。譯者按:此處中譯參看江樹生主譯、註,《荷蘭聯合東印度公司臺灣長官致巴達維亞總督書信集》,第一冊,頁 240。

[21]VOC 1090, Missive from Gerard Frederiksz de Wit to Batavia, 4 Mar 1626, fo. 179r; Chiang, ed., De Missiven, 234. 譯者按:此處參看江樹生主譯、註,《荷蘭聯合東印度公司臺灣長官致巴達維亞總督書信集》,第一冊,頁 265 至 266。