色爾瑪是在荷蘭出生、長大的猶太人,她第二次世界大戰期間逃離納粹迫害,並且在英國與中國人曹日昌相戀、成婚。戰爭結束後,色爾瑪隨著丈夫回北京居住,但夫妻兩人後來都成為文化大革命的受害者,子女也下鄉勞改。以下的故事,是從兩人的兒子增義和女兒何麗 1974 年返回北京後開始說起──

下放多年再回到北京,滿城都是標語。但街頭已經沒有紅衛兵。革命熱潮正在消褪。毛主席是我們心目中的紅太陽!

批判個人主義,打擊修正主義!

不忘階級鬥爭!

向大慶學習!

增義獲准返回北京,一週後,他去車站接何麗。兄妹倆辦完一系列手續,恢復北京戶口,父母的儲蓄帳戶也已解凍,他們終於能夠動用裡面的錢,於是來到莫斯科餐廳。

這裡是荒廢城市的奢華綠洲。一般飯館裡,等待座位的食客通常就站在桌邊,等人一起身就立刻接下位置。但在莫斯科餐廳,增義與何麗舒舒服服地坐在大廳沙發裡,等待服務生叫到他們的號碼。

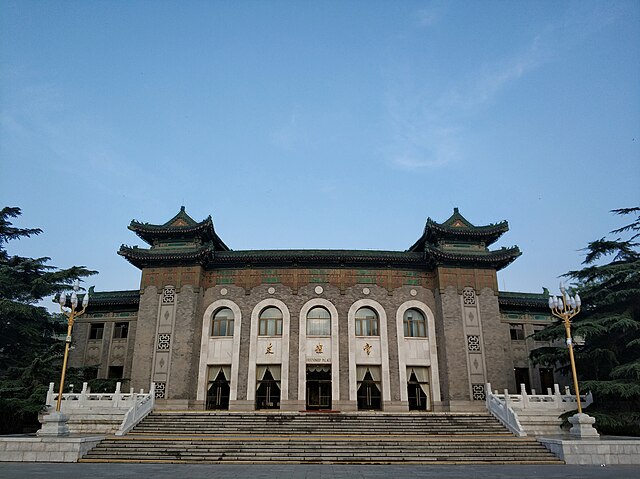

白襯衫黑長褲但沒繫領結的服務生領他們就座。橢圓形餐廳鋪著鑲木地板,他們上方水晶吊燈滿佈灰塵,旁邊雕花柱子已然斑駁。十一年前,他們全家與外祖父佛斯先生在這裡共進午餐。桌上鍍銀刀叉依舊。他們點了羅宋湯和基輔雞。

文革的受害者,與加害者住在一起

回到北京以後,他們沒能回到過去的住處。以前他們家的房子已被分配給別人,所有家具都被拿走,現在心理所讓他們暫時住在友誼賓館對面,那裡有幾間破舊公寓可供人棲身。這裡的住戶都是心理所的年輕員工,何麗和另外兩個女人同睡一間,增義和數人共住一間。這些人以前曾經抄他們家,沒收他們家產,吼叫威脅他們,肯定也是這些人虐待曹日昌。而且,他們不只虐待曹日昌,事實上心理所四名所長有三人都被他們整死了。曹日昌沒有得到需要的醫療照顧,另外兩人一個因心臟病死於監獄,另一個患有嚴重風濕,不知怎的死在紅衛兵手裡,細節從來未曾公開。這些人讓增義與何麗感到極度恐懼,何麗經常擔心自己會失控攻擊室友。

1969 年,心理所的紅衛兵和其他員工也都下放到農村,參加再教育營,美其名曰「五七幹校」。白天他們在農場工作,晚上研讀毛澤東著作。心理所原址在城西端王府, 但文革期間古典建築都被推倒,江青主張毀掉舊建築,在原地給自己蓋了一幢大房子。如今心理所試圖重建,在新址確立之前,員工分散在北京不同地點工作,如今增義兄妹也成為這研究所的「成員」。

.jpg)

問題是,心理所給了他床位,沒給他職位。

兩兄妹試圖在莫斯科餐廳待久一點,但他們還沒開口要結帳,服務生就拿著帳單來。他們離開時看了一下大廳裡的麵包店,這裡是北京少數還賣西式點心的地方。櫥窗裡陳列著鮮艷奶油裝飾的樣品。何麗指給增義看:差不多要半個月的工資,誰買得起?然後她看到有個年輕人剛買了糕點,正接過紙盒。

「好像是大頭。」她說。

「是大頭,沒錯。」增義說。

大頭也認出他們,高興打招呼:「你們回來了!」

大頭和他們一樣,也在鄉下待了幾年,現在在長春讀書,過年回北京探望家人。增義想知道怎樣才能被大學接受,約好和大頭再次碰面。告別之前大頭說:「我一直記得你媽媽烤蘋果派給我過生日。」

這次巧遇之前,增義與何麗已經拜訪過以前的鄰居熊家,那時聽說唯一幫助過他們的唐家已經搬走。後來他們找到唐家的新住所,唐太太和阿妞熱情迎接他們,好像迎接失散多年的孩子。

大家都想看西方電影

他們在公車上巧遇安妮克(Annick,漢名吳文上),色爾瑪法國朋友潔曼的女兒。安妮克邀他們到家裡。文革期間這個家庭也破碎了。潔曼的大兒子入室行搶,被判處死刑並槍決,另一個兒子參與其中,現在還在服刑。悲劇打擊讓潔曼一夜老去,但能夠見到老朋友,她還是很高興。增義和何麗與同齡的幾個朋友經常往還,這包括中法混血的安妮克,前鄰居唐家阿妞,還有許多老同學。偶然有人弄到一本逃過紅衛兵的禁書,他們就逐字逐句抄寫複製。有一次兄妹倆拿到一本手抄的大仲馬《茶花女》,可以留在手上兩天,他們就狼吞虎嚥輪流閱讀。

讀過《茶花女》,增義又讀了一篇文章,是美國記者哈伯斯坦(David Halberstam)對美國總統甘迺迪越南政策的批評。對增義來說,這可謂義在文外。他透過哈伯斯坦的論點了解美國民主的運作機制――有一個選舉產生的國會,由不同政黨的代表組成,各方意見可能分歧,記者可以報導這一切。原來國家也能以這種方式運作。

每次讀完了書,他們無事可幹,只能在公園閒逛。

文革開始後,劇院只准演出江青認可的八大樣板戲,例如《紅色娘子軍》之類,他們早已看得爛熟。現在他們希望能看到西方電影。文革之前,電影院放映英國、捷克和俄羅斯的影片,文革後遭禁已有八年,但傳說黨的高級領導人曾在文革期間,在專門的劇院看過外國電影,這當中也包括江青。這些傳聞後來也由毛澤東私人醫生李志綏的回憶錄證實。

這是禮尚往來之道,唐家阿妞知之甚稔,曉得如何獲邀看電影。

增義、何麗和阿妞在友誼賓館一起看了文革後的第一部電影。自從 1966 年色爾瑪回荷蘭,之後變故頻仍,他們沒再來過友誼賓館。現在他們拿著電影票,順利通過門口警衛。大理石地面與金色天花板的劇院大廳座無虛席。當晚播放 1940 年的美國電影《魂斷藍橋》(Waterloo Bridge),現場有同步口譯翻譯英語對白。他們三人都被淒美的愛情故事迷住,但更嚮往電影中的場景―大笨鐘,泰晤士河,雙層巴士,迷人的英倫生活。看完黑白電影,他們又看了一部關於史特勞斯家族的新電影,滿是絢麗色彩與曼妙音樂。

一切生活都要靠組織

當時傳聞科學院要為剛從農村回來的員工子女安排工作,據說成年子女還沒有完成學業,整天待在家裡,讓父母很是頭痛。此時增義與何麗先是禮貌問好,然後直接托出實情。如今讀來,這信彷彿色爾瑪在他們耳畔口授。

此等行文對中國人來說極不尋常,反倒能夠收效。增義被分配到化學所當機械修理工,與他一同受雇的還有另外三個才從農村回來的年輕人,他們的父親原本也在科學院擔任要職,文革期間遭到打擊。他們結成一個緊密團隊,其他員工都不和他們打交道。上班第一天,科長給增義一張購買自行車的優惠券。這優惠券就要過期了,他們部門卻沒人有錢買單車,於是增義靠著父母的儲蓄買下自己的交通工具。多年來,我所苦惱的是為什麼我們總被另眼看待?是因為我們是混血?因為我爸爸媽媽在文化大革命中受到衝擊?還是我們自己表現不好?實在想不通。我們兄妹倆在插隊時很困難,但都嚴格要求自己,組織上把我們轉回北京,我以為其他問題都可以解決了,可是不然。看到某些孩子們,仗著爸爸媽媽,走後門,能夠選調工作、參軍或上大學,我有時都懷疑我是否走錯了路。我們沒有爸爸媽媽能夠照顧,沒有後門可走,又不會上竄下跳,能打會鬧,只知道老老實實的接受再教育,和聽任組織安排,看來這樣連個起碼的安定生活都達不到。我事事處處都得靠組織,如果組織上不關心我們,讓我們往何處去呢?

.png)

何麗被安排到科學院下屬的計量儀器廠當刻字工,每天在測量設備元件上刻下破折號和數字,是非常講究精確,也非常無聊的工作。好在教她技巧的女師傅和她相處得很好,經常幫忙她。這位師傅的丈夫經常去城外收集蝸牛,她把蝸牛烹調得很美味,總是帶給何麗。何麗還設法買了一輛自行車,從此她不用再擠公車上班了。

增義本來和另外五個男子合住一間二房公寓,後來幾個室友被派往外地,還有幾人拿不到北京戶口,與妻小一起搬到城外,現在他成了這公寓的唯一居民。何麗把她的東西搬到空出來的房間,增義在門上加了一把鎖。日後何麗說:「我們就是強佔那兩間房。」

有了足夠的空間,增義決定回中曹(編按:其父親曹日昌老家所在的小村)拿東西。唐家阿妞有辦法借到車和司機,可悲的是,他們至多只能載走塞滿衣服的皮箱,一些實用物品和大件家具都帶不走。最後增義決定,由最年長的堂兄一家接手他的家具。大家都不認為增義會長久待在中曹,都為他回北京感到高興。

何麗在增義從中曹帶回的針線盒裡發現一個裝鈕扣的信封,信封背面是他們外祖父佛斯先生的地址。他們決定寫信告訴佛斯先生,他們已經回到北京了。他們請鄰居熊先生代筆,以英文寫信。

那時熊太太的妹妹從美國來訪。文革期間,他們因為海外有親人而遭受打擊,但現在看來,海外關係又是一大好處。熊太太的妹妹希望把母親接去美國,但等不到官方批准,就得先離開中國。等到批准下來,老太太無法獨自旅行,於是決定由十七歲的小女兒陪去美國。這對女孩來說當然是展開新生活的大好機會,只是官方文書作業拖沓,還無法確認行程。

「你們也該離開中國。」那時熊先生這麼告訴曹家兄妹。

熊先生代筆的信寄到桑普特,又被轉到佛斯先生的新住所。佛斯先生經常擔心,兩個外孫或許已經死了,這來信讓他欣喜若狂,立刻提筆回信。

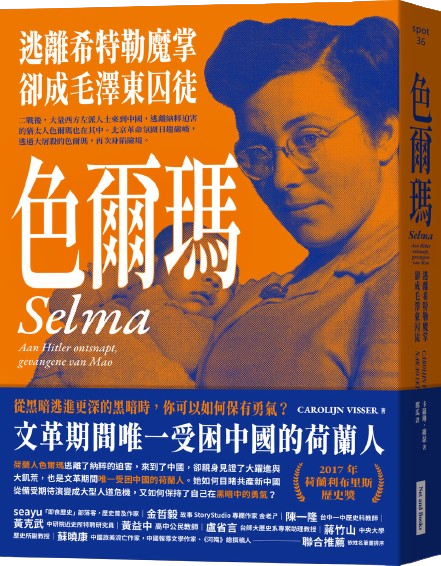

色爾瑪:逃離希特勒魔掌,卻成毛澤東囚徒

從黑暗逃進更深的黑暗時,你可以如何保有勇氣?

色爾瑪.佛斯在荷蘭出生、成長,二戰期間成功逃離了納粹的迫害。就讀劍橋大學期間,色爾瑪遇上了她未來的丈夫:曹日昌。兩人生下子女後,在北京共組家庭。

曹日昌在共產新中國身居要職,但有外國血統的色爾瑪與其子女卻始終被社會另眼看待。一連串的政治風暴將中國推向文化大革命,曹日昌最終倒台被捕,色爾瑪隨後遭到拘禁,子女下鄉勞改。

色爾瑪成為唯一親身經歷過百花齊放、百家爭鳴、大躍進、大飢荒與文化大革命的荷蘭人。她與家人接連成為毛澤東意識形態下的受害者。

透過色爾瑪的書信、親友、舊識,本書描繪了外國人如何看待革命氛圍下的北京:盛大的十一遊行、來自歐美的共產主義盲目信奉者、大飢荒、以及破壞一切傳統與西方象徵的紅衛兵。還有,她如何在黑暗中保有自己的勇氣。

色爾瑪.佛斯在荷蘭出生、成長,二戰期間成功逃離了納粹的迫害。就讀劍橋大學期間,色爾瑪遇上了她未來的丈夫:曹日昌。兩人生下子女後,在北京共組家庭。

曹日昌在共產新中國身居要職,但有外國血統的色爾瑪與其子女卻始終被社會另眼看待。一連串的政治風暴將中國推向文化大革命,曹日昌最終倒台被捕,色爾瑪隨後遭到拘禁,子女下鄉勞改。

色爾瑪成為唯一親身經歷過百花齊放、百家爭鳴、大躍進、大飢荒與文化大革命的荷蘭人。她與家人接連成為毛澤東意識形態下的受害者。

透過色爾瑪的書信、親友、舊識,本書描繪了外國人如何看待革命氛圍下的北京:盛大的十一遊行、來自歐美的共產主義盲目信奉者、大飢荒、以及破壞一切傳統與西方象徵的紅衛兵。還有,她如何在黑暗中保有自己的勇氣。