今年是 2018 年,距離上次大使回國已經有近 5 年的時間了。大使時時刻刻思念著故鄉。終於,在臺灣所有的事務告一段落後,大使我又有機會可以回到馬雅國。這次,我跟隨知名馬雅銘文學家 David Stuart 的腳步,再次前往貝里斯與瓜地馬拉,學到許多最新馬雅知識,以及看到不少最新出土的文物。David Stuart 無疑是當代最傳奇的馬雅銘文研究者。以下是 David Stuart 傳說(誤)。

- 江湖傳言說他 6 歲就會解讀馬雅文,也有人說是 3 歲。(不過根據本人表示 6 歲比較合理,而且只是會一些簡單的字。)

- 從小的遊樂場就是各個馬雅遺址。

- 童年的好朋友,是一堆馬雅考古學家

- 跑去找馬雅學者琳達.席莉(Linda Schele)玩,還跟她説桌上馬雅文字的意思。

- 席莉帶他去帕連克(Palenque),讓他去試著分析神廟牆上的文字與雕刻。沒想到他 1 個月的工作成果,等於一個考古學家 3 個月的工作成果。

- 13 歲的時候,跟爸爸合寫了一篇馬雅文化的論文。

- 18 歲的時候,開始著手研究馬雅文字的字符變換原則,最後也成功了。

我想,看完以上經歷,如果沒有覺得他是天才,那你一定很奇怪。

在接下來的幾篇文章,大使將會介紹這次「追星」後所學到的最新知識給大家。不過,一開始作為背景知識的說明,大使第一篇想要先談談「馬雅文化研究的三個途徑」。

所謂馬雅文化研究的三個途徑是:「殖民文獻」、「考古」、「銘文解讀」。基本概念是,這三個途徑出現的順序,大致如上排序。但是三者並非絕對斷裂,而是互相影響的三個研究方法。到了現代研究馬雅,唯有透過三者之間緊密的配合,我們就能夠瞭解更多馬雅人的過去。

殖民文獻

這裡所謂的殖民文獻是指西班牙人殖民後,所留下與古代中美洲文化相關的文獻記載。文獻的書寫者有可能是馬雅人,也有可能是西班牙人。1492 年,西班牙人抵達美洲,漸次展開對於中南美洲的殖民行動。他們在墨西哥谷地面對霸主——阿茲特克人,他們擁有強大的軍力,也有許多古抄本、文物紀錄、傳承傳統文化。不少西班牙軍人、教士,也在征服後寫下不少觀察與研究。

因此,阿茲特克帝國留下相當豐富的殖民文獻,讓我們可以去暸解他們的歷史。不過,有關這方面的歷史,不是我們馬雅國駐台辦事處的業務範圍,請洽阿茲特克帝國大使館,感謝。

在征服阿茲特克之後,西班牙人書寫了不少有關征服的書籍,留下了不少珍貴的記錄。例如,《征服新西班牙信史》這本書就詳細的記錄西班牙人征服阿茲特克帝國的經過,士兵、征服者進入阿茲特克都城——特諾奇蒂特蘭時的記錄,也成為我們研究相關問題的珍貴資料之一。不過,這些征服者寫成的文獻,多半帶有征服者先入為主的觀點與目的性。我們也不能完全盡信這些記載。

與阿茲特克人相比,西班牙人抵達猶加敦前的馬雅世界,已經歷一場文化的衰退,叱吒一時的馬雅潘被「修」家族(Xiu)所領導的起義推翻,猶加敦半島上因而分裂成幾個家族與城鎮的統治型態,這使得西班牙征服者在猶加敦地區,不像征服阿茲特克時必須面對為數眾多的敵人。

分裂的馬雅人,讓他們在軍事上佔據優勢。不過在瓜地馬拉高地區,則有強盛的基切王國,憑藉地形的防守優勢與戰鬥意志,讓西班牙人吃了些苦頭。但西班牙人還是順利地完成征服,開始馬雅人被殖民的悲慘歲月。在這段殖民的歲月,許多馬雅文獻佚失,卻也留下了我們破解謎題的鑰匙。

如果要說讓馬雅研究者最痛心的歷史事件,莫過於殖民初期,西班牙傳教士大規模焚燒馬雅古抄本一事。當時的西班牙人滿懷傳教熱情與對宗教的狂熱,將馬雅古抄本視為魔鬼天書。因此,有計劃地將其焚毀,導至目前僅剩四本古抄本傳世。哪怕多那麼一本,都可能讓我們對於馬雅文化的認識更進一步。

而談到焚毀古抄本,大家一定會提到迪・蘭達主教。(De Landa)他在猶加敦馬尼小鎮的冓火焚書,使得不少著作都將焚毀古抄本的罪,全部歸咎到他身上。不過,大使這裡要説,蘭達主教的確要對焚書負起他的歷史責任,但這是當時一個普遍現象,並非只有蘭達主教這樣做。所以,也不能將所有罪責歸咎在他一人身上,反而忘記其他傳教士也同樣有責任。

不過,蘭達主教卻有一個矛盾性格。他一方面焚毀這些古抄本,另一方面他也對於馬雅文化充滿興趣。1562 年,他因為在猶加敦焚燒書籍、處死祭司的罪行,被西班牙國王召喚回國調查。在回國旅程上,他開始提筆著作《猶加敦風物誌》一書。在這本書中,蘭達主教開始發揮他的「半生功力」,將他觀察馬雅文化的心得,全部寫進書中。

例如,蘭達主教觀察馬雅人書寫馬雅文字時,他發現馬雅文字似乎有一套字母表。因此,他紀錄這些「字母」,寫成了一張相當原始的字母表。沒想到蘭達主教的無心插柳,讓這張字母表成為二十世紀敲開馬雅文字之謎大門的鑰匙之一。而《猶加敦風物誌》也是考古學尚未進入馬雅研究前,最重要的研究資料。

除此之外,馬雅人也開始學習拉丁字母的書寫體系,於是出現以拉丁字母拼寫馬雅語方式,寫成的殖民文獻。例如,《奇蘭巴蘭書》(Chilam B’alam)就是一個經典案例。《奇蘭巴蘭書》是猶加敦半島地區,各村落祭司或是耆老以拉丁字母拼寫當地語言而編撰而成的書籍。《奇蘭巴蘭書》的編寫時間,不少可以追溯到西班牙征服前後,內容包含習俗、宗教與節慶儀式、天文曆法與編年史,是我們瞭解馬雅人的重要文獻資料。

不過,説到最著名的馬雅文獻,就不得不提到《波波烏爾》(Pop Vulh)。它在十八世紀時,由傳教士以拉丁字母拼寫基切馬雅語編撰而成。內容分為兩部分,分別是創世神話與基切馬雅人的編年史。其中,創世神話更是我們目前唯一的完整文獻版本。研究者藉由對比《波波烏爾》與一些古典期、前古典期出土的文物。大致上認為波波烏爾的部分情節可以追溯到前古典期的晚期。

不過,我們現在還是不能説:「《波波烏爾》所記載的創世神話,就完全是古典期或前古典期馬雅人所相信的創世神話。」大使認為古典期的創世神話一定與《波波烏爾》的故事情節有些出入。而且,或許不同王國、城邦之間,也會有不同的故事情節。所以,關於古典期創世神話,還有研究的空間。

整體而言,這些殖民文獻為我們瞭解馬雅文化,提供相當珍貴的文獻材料,也是我們研究馬雅文化的開端。不過,這些文獻還是有所侷限,它們主要對後古典期的馬雅文化具有比較強的解釋性。有時候,文字之間還會帶有一些西班牙人的意識形態與價值觀。如果我們要用殖民文獻來研究馬雅文化,這些侷限不可不察。

考古途徑

自古典終結期以來,大多數的馬雅遺址逐漸被叢林所掩蓋。十九世紀,開始有探險家進入中美洲的熱帶雨林,尋找傳說中失落的古代城市。最著名地莫過於美國外交官史蒂芬斯,史蒂芬斯與他的夥伴們在 1839 年與 1843 年兩度進入中美洲叢林中,探訪諸如科潘、烏爾斯瑪爾、帕連克等遺址。他們先後出版了兩篇遊記,將這些「失落的城市」介紹給歐美大眾,引起一陣轟動;使得更多探險者進入中美叢林,探訪這些偉大的遺址。

更重要的是,史蒂芬斯不同於同時代的人「猜測」,這些城市為希臘人、猶太使徒等外力所興建。他認為這些城市就是當地馬雅人的祖先所建造的偉大成就。史蒂芬斯的觀點,在當時相當難得;就今日看來,也是正確的觀點。但是,這些活動就只是個探險。

雖然探險家的活動引發大眾對於馬雅文化的興趣,但真正的考古活動一直要到 1890 年代,才由哈佛大學的皮博第博物館(Peabody Museum)的贊助下,於洪都拉斯的科潘進行發掘。除此之外,兩次世界大戰期間,在瓦克夏吞(Uaxactun)與奇琴伊札的考古活動也開始發展。不過,這些都還是單點的研究。同時,也還沒有很清楚的理解馬雅文化發展的架構。

真正大規模的發掘一直要到二次大戰後,由賓州大學支持對於瓜地馬拉的提卡爾(Tikal)進行長期的發掘行動。此後,也有越來越多的遺址被發掘出世。在馬雅世界西部烏蘇馬新河流域,帕連克(Palenque)、雅克奇蘭(Yaxchilan)、博南巴克(Bonampak)、托尼納(Tonina)等遺址;瓜地馬拉佩騰叢林的提卡爾(Tikal)、亞需哈(Yaxha’)、瓦克夏吞(Uaxactun);米拉多盆地的埃爾米拉多(El Mirador)、卡拉穆(Calakmul);宏都拉斯的柯潘(Copan)等遺址,這些遺址逐一出現,但這些還只是整個馬雅世界中的九牛一毛,如果清單列出來,包準你可以研究到懷疑人生。

大使想要特別介紹在戈登·威利(Gordon Willey)在貝里斯河谷上游地區的考古研究。戈登·威利是中南美洲考古學中相當著名的考古學家。他早年在南美洲秘魯的維魯河谷(Viru)進行聚落考古學的研究。當他在南美洲的研究告一段落後,他想要比較不同文化間的聚落型態。

於是,將注意力放到了中美洲貝里斯的貝里斯河谷中上游。他對於幾個遺址進行考古研究,想要釐清馬雅文化的聚落型態,以及聚落之間的關係與互動。他試著將貝里斯河谷的馬雅聚落分成幾個等級,作為近一步解釋的基礎。

無論是這次大使參加的文字田野工作坊,還是 2013 年參加的 BVAR,都是在戈登·威利研究的區域。例如,修南圖尼奇(Xunantunich)、卡浩・佩奇(Cahal Pech)、Banking Pot 等遺址。實際上,Gordon Willey 想要解答的問題,至今日還沒有確切的答案。大使自己認為,再過 100 年也不會有答案。

原因是馬雅地區的考古發掘,每隔幾年就會有令人驚豔的發現了!

例如,最近國家地理雜誌就報導了光達(Lidar)技術運用在低地區,得到了令人驚訝的結果。光達技術是一種透地雷達的技術,他可以藉由接收回彈的波,得知叢林、地表以下的地形。藉由光達技術,考古學家發現馬雅城市的數量遠比我們想像的還要多,他們對於這些地區的開發、土地運用遠比我們想像的集約。例如,考古學家發現馬雅人非常密集的運用濕地,進行糧食生產。同時,城市周圍也有大規模的圍牆,顯示戰爭的激烈程度。光是這個劃時代的發現,我們就可以知道馬雅的聚落型態,還有很多新資料需要解讀。戈登·威利的問題還有很長的一段路才能回答。

這次,大使到了當地後,其實蠻多考古學家與參加的人在討論光達的事情。大使也趁機會詢問了一下 David Stuart 對光達的看法。對於他來說,光達當然是非常棒的一個工具。不過,現在還不能說光達可以改變我們對於馬雅聚落形態的認知。

首先,光達是個很貴的工具,這次的光達只運用在一小部分的地區,他認為每個地區應該會有不同的情形。其次,我們就算使用光達發現了城市,這些城市的學術意義,還需要進一步的研究。例如,我們不知道這些聚落跟大城市之間的關係是什麼?或是這個聚落的發展位於哪個時期?建築何時被建造使用?這些問題都需要透過考古,進一步研究。

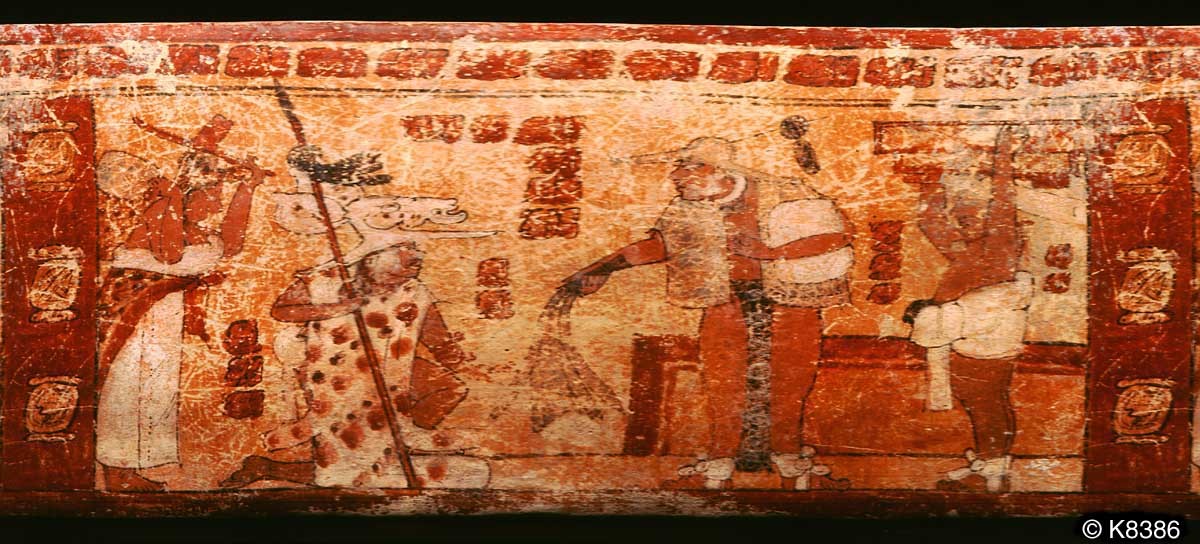

最後,大使想要簡單提一下,考古發掘為我們帶來哪些認識馬雅世界的資料。最直接地,當然是考古挖掘所發現的古代城市建築。我們可以在馬雅城市中發現神廟、王族與貴族的居住區、球場、道路等,在城市的廣場,通常還豎立著石碑、祭台等設施。此外,我們在這些建築中,還可以發現大量的古代文物(Artifact),例如陶器、石器、壁畫等。這些都為我們理解馬雅文化的過去,提供珍貴的資料。

馬雅文字

接下來,就要講講大使此行,最重要的目的——馬雅文字。

過去,臺灣人對於馬雅文字的印象,不脫象形文字、無法破解的天書。但是經過這幾十年來的研究,其實銘文學家已經可以解讀大多數的馬雅文字。這個突破讓我們更深入的理解馬雅文化,在歷史學的範疇中研究馬雅文化。

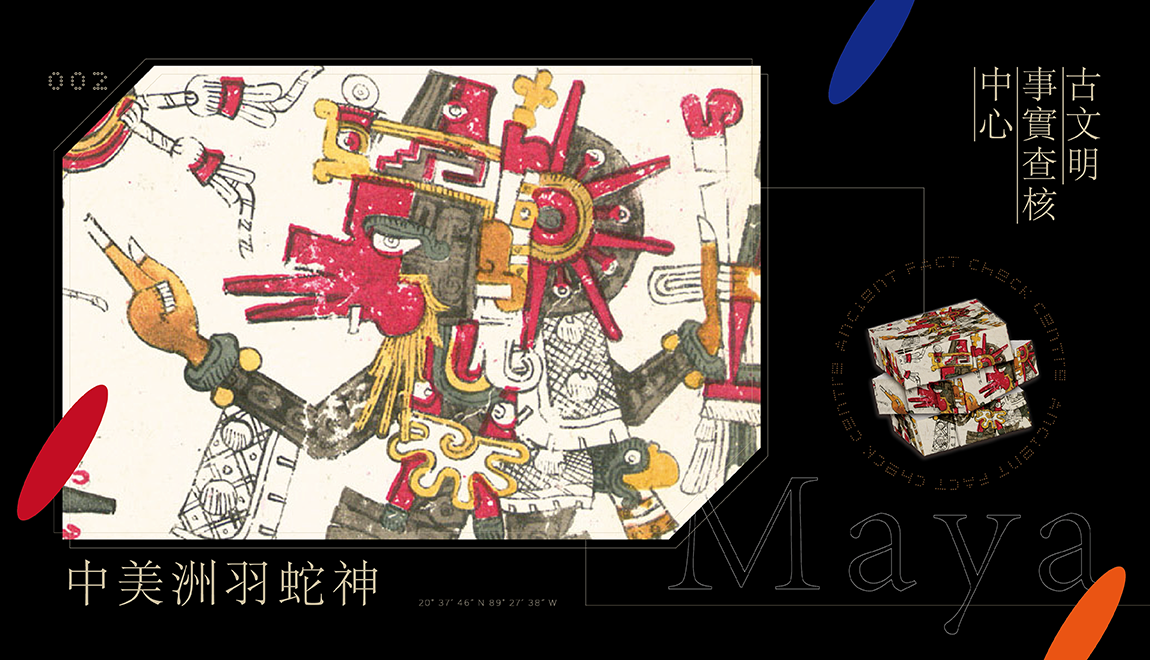

眾所皆知,馬雅學家認為僅有貴族與祭司有能力使用馬雅文字,而在後古典期(AD 1000~1519)時,馬雅人使用的是比較簡化的馬雅文字。西班牙人征服猶加敦後,他們注意到馬雅人會在一種樹皮紙上,書寫曆法與宗教儀式。這個類型的文獻,在馬雅研究中稱為古抄本。文字書寫的樣式,與石碑上的樣式不太相同。因此,有時被稱為「古抄本風格」(Codex Style)。

如同前面提到的,西班牙傳教士認為馬雅古抄本是魔鬼撒旦的產物,在各個馬雅村莊搜集這些古抄本且焚毀。最有名的應該就是蘭達主教,他在馬尼小鎮(Mani)的那把火,成為馬雅研究者心中永遠的痛。同時,傳教士處死了不少祭司。在中美洲也在征服後,快速拉丁化,二十世紀時已經沒有通曉古代馬雅文字的馬雅人了。

目前,世界上僅剩四本古抄本傳世,分別是巴黎、馬德里、德勒斯登、格羅利爾古抄本。按照熱帶雨林的環境與氣候,其實很難在從遺址中發現古抄本。其珍貴性,可想而知。

然而,無論石碑、陶器、古抄本上的文字,考古學家一直在二十世紀前半葉,都是無能為力的,當時的考古學家僅能辨別數字、曆法等簡單的文字。到了 1950 到 1960 年代,馬雅考古學可說是湯姆森(Eric Thompson)的世紀。湯姆森提出相當多理論與預設,在當代幾乎沒有太多人懷疑;或者應該說,沒有人敢懷疑。他認為馬雅文字雖然少數可以表音,但是他強烈反對馬雅文字可以表達純粹的拼音或音節。也就是説,他不認為馬雅文字可以表音。

同時,他也認為石碑上的銘文,僅記載了天文曆法與宗教儀式,沒有任何的歷史記載。這是配合他認為「馬雅人是一群天文宅男」的預設。

話雖如此,但現在事情正在逐漸改變。

前面提到,蘭達收錄在他的長篇論文《猶加敦風物誌》的「字母表」。一直沒有人發現它的價值。這篇論文就躺在圖書館裡三百多年。(頗有大家的碩士論文的味道)直到二十世紀,一些研究者才重新審視他的重要性。蘭達主教的字母表便成為我們破解馬雅文字謎團的關鍵。

1950 年代,兩個俄國人正在改變這一切。首先是 Yuri Knorosov,他針對湯普森的論點,提出馬雅文字其實是表音文字。不過,湯普森相當堅持自己的看法,當時的人由於湯普森的影響力,多半也沒有支持 Yuri Knorosov 的看法。另外一位俄國人則是 Tatiana Proskouriakoff,她認為石碑中的文字,不僅記載天文曆法,也記載了歷史。她的假說同樣遭到湯普森強烈的反對。有些說法認為湯普森堅決反共的立場,讓他無法接受俄國人的挑戰。也因為湯普森的強勢,兩人的說法要到湯普森去世,才又受到大家的重視。

Thompson 死後,在 Michael Coe和David Kelly 的介紹下,馬雅文字能表示語音,同時記載歷史的說法逐漸被研究者所接受。1970 年代,馬雅文字的解讀進入一個新時代。在著名的帕連克圓桌會議上,馬雅學者開始試著解讀王朝歷史。第一個被解讀出來的王朝世系,就是帕連克城的王朝世系。這種合作式論壇也就成為馬雅文字研究的一個普遍模式,例如每年冬天舉辦的 Maya Meetings,就是學界現在最重要的活動。帕連克圓桌會議開啟了銘文解讀的新頁,逐漸讓馬雅學者開始能掌握一些歷史事件,進而開始初步的歷史研究,以及編年史的整理。

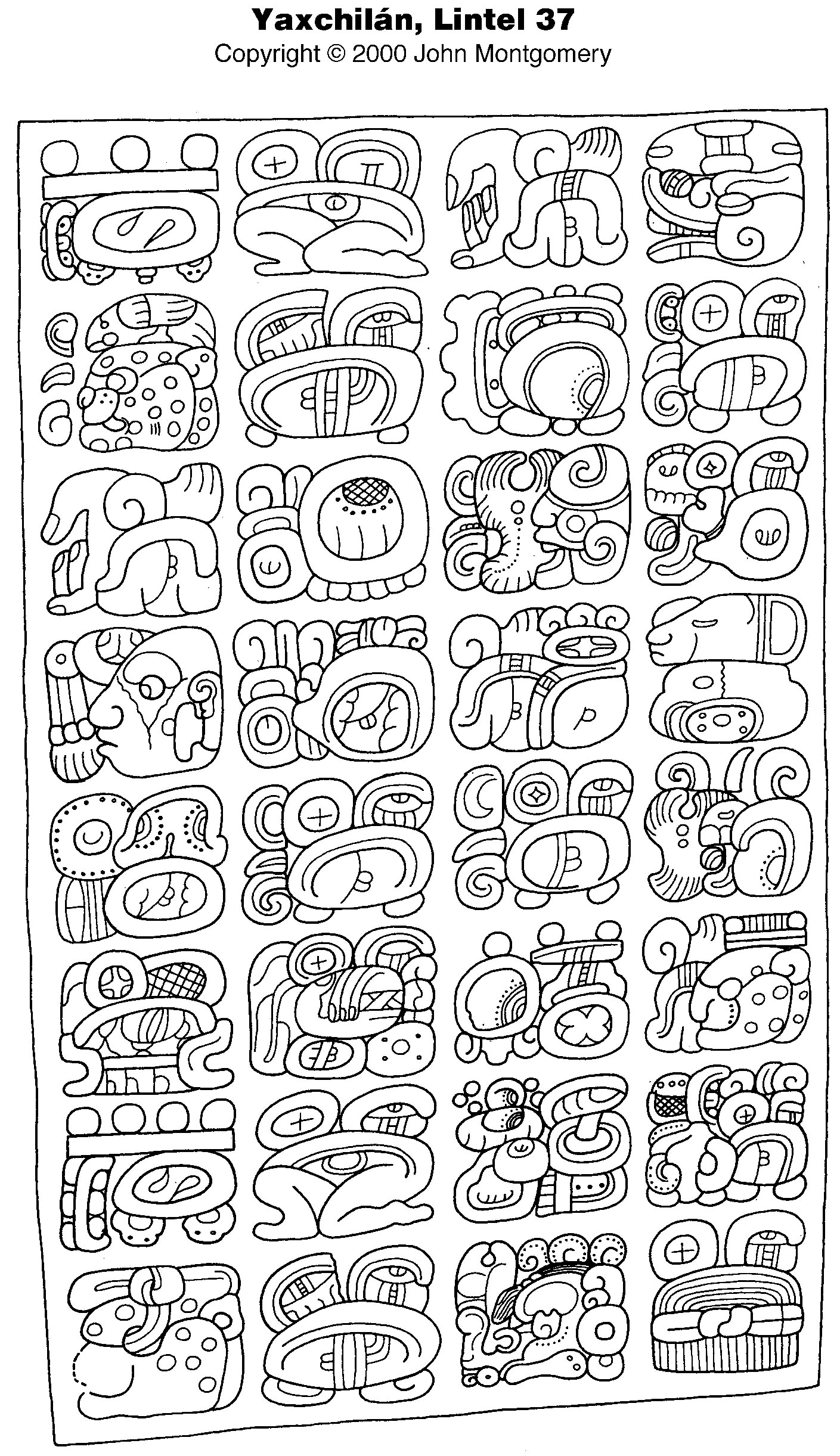

雖然如此,馬雅學者仍有解讀的最後一哩路需要突破,那就是馬雅文字的「字符變換」原則。也就是說,馬雅文字沒有固定的寫法,需要確認不同聲符或字符是否指同個意義或是音節。而這個問題,正是由 David Stuart 所研究解決的問題。

直到今日,只要出土文字的破損不要太嚴重,我們都可以解讀大多數的文字。大使這次在貝里斯,就多次見證大衛・史都華毫無障礙的直接閱讀石碑的神蹟。

三種途徑的重合

今日的馬雅研究,已經不是單一途徑可以解決問題的時代了。無論考古、銘文、殖民文獻,都有各自的侷限。但是,三者的發展無疑延伸出許多不同的領域。所以,多學科的交叉方法是我們瞭解馬雅文化帶來非常有力的工具。例如透過穩定同位素,我們可以知道墓葬主人的出生地,配合銘文我們可能就有更多政治史的研究成果。又例如考古出來的藝術品,也需要透過殖民文獻記載的創世神話,理解場景的意義。由以上兩個簡單的例子,可以知道馬雅文化的研究,不使用多學科的交叉方法,就無法全面理解馬雅人的過去。

就此而言,大使認為出生在這個時代很幸運。不但文字破譯已經有成果,許多考古技術也一直往前推進。使得我們現在研究馬雅文化,可以獲致很多前人無法想像的結果。我們對於馬雅文化的認識,也如光速般地,在這 20 年內快速的推進。