你經歷過活字印刷的年代嗎?鑄字師傅用滾燙的鉛液澆灌銅模、操作機具鑄出一個個工整的鉛字,撿字師傅從浩瀚的字架上熟練撿出所需要的鉛字,排版師傅將字和「鉛角」合組成版面,最後交付印刷師傅油印。在電腦數位印刷出現之前,人們閱讀的文字得通過一雙又一雙專業的工匠之手,才得以美觀嚴整地躍然紙上。也不過三、四十年,這光景已幾不復見。

在臺北後火車站的太原路 79 巷內,坐落著全臺灣最後一間鑄字工廠──「日星鑄字行」。

日星鑄字行於 1969 年開業,見證了臺灣活字印刷的花開花落。1980 年代,印刷產業開始數位化,相關店家也相繼倒閉,但日星的老闆張介冠先生仍堅守著在這裡,一心一意要為後代留下活字印刷所有美麗細節。

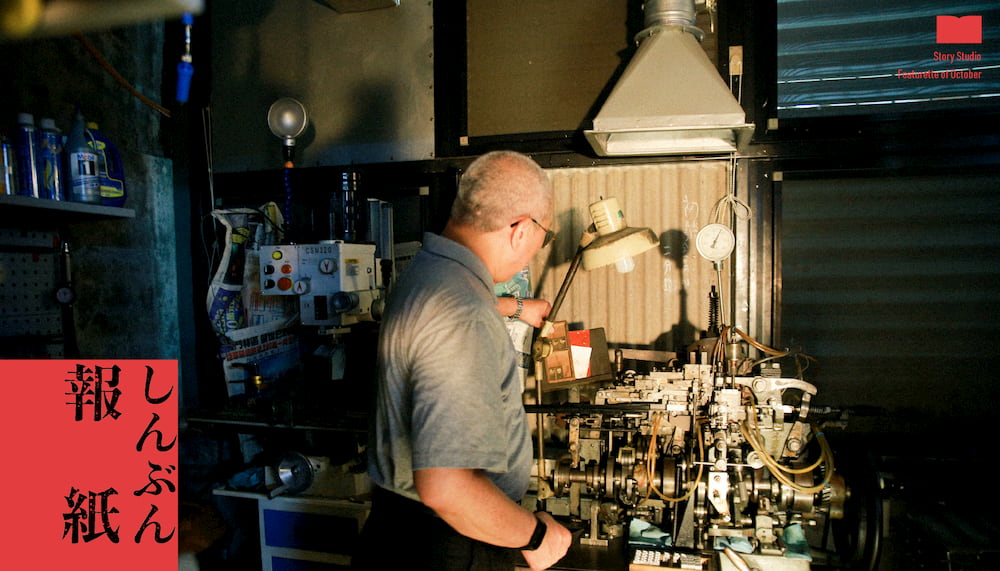

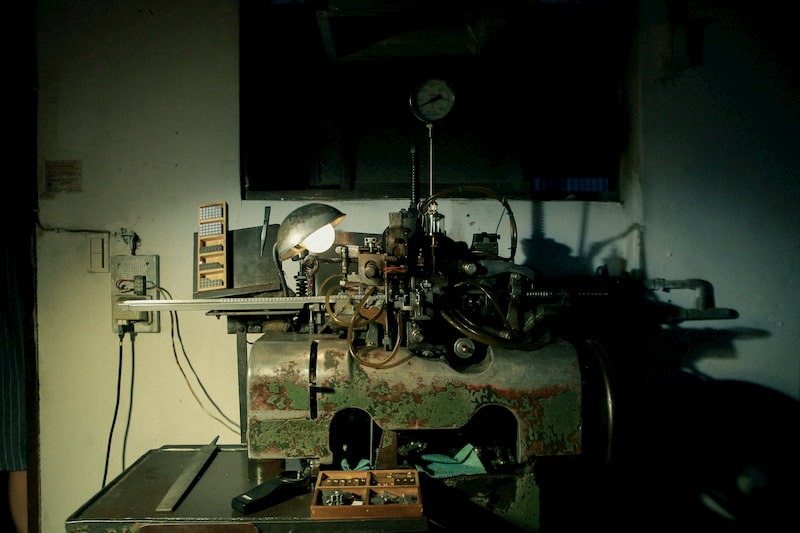

走進樸實的店面,眼前是一列又一列的字架,字架上排滿微微泛著金屬光澤的細小鉛字,按字號、部首及常用程度,條理分明地收納著;通過狹窄走道,店後鑄字的小工房內,置著數架頗有歷史的鑄字機。走過半世紀光陰,這兒幾乎沒什麼改變,最大差別是現在的鑄字行打開門來,歡迎所有人入內體會鉛字的美。

而身著 Polo 衫、西裝褲和金屬細框眼鏡的張老闆,質樸談吐中不失文人氣質,「文字的匠人」大概是最貼切的形容。帶我們到地下室進行訪談時,他不忘順手將幾個剛鑄好的鉛字上架。

走過臺灣印刷史,張錫齡父子的故事

張老闆從小在印刷廠環境長大,不只父親,許多親戚也是相關專業人士,可說是印刷世家的子弟。他的父親張錫齡先生,即日星鑄字行的創辦人,其職業生涯橫跨了日治時代、戰後,一直到活字被數位取代,彷彿臺灣當代報業印刷史的縮影。

「我爸爸最早是在《臺灣日日新報》當學徒,光復後才到其他報社,像《公論報》、《民報》、《新生報》⋯⋯。」張老闆為我們說明當時報社撿字員的工作型態,「有的人會早上到某家報社做副刊,下午到某家報社去作正刊,只是就比較累。」

過去的大報社附有鑄字部門、刻字工等完善的人力設備,張錫齡在報社的工作主要是撿字,但也一併學習了鑄字的技術。

「從我有記憶開始,約民國 45 年起,我父親就是跟他的好友合資開印刷廠。到 1967 年,他自己想獨立創業,我才從本職離開,跟著進到印刷業。」

原本學機械的張老闆,在 15 歲的年紀進入「大圓盤印刷廠」學習相關技術,「那裡是專門印成衣吊牌的,以前臺灣是成衣外銷王國,需求量很大,我就進去裡面跑業務、當學徒。」看似順水推舟的子承父業,張老闆當時應該也沒想到,這家鑄字行會成為臺灣的最後與唯一吧。

日治時期的活字印刷革命與《臺灣民報》

等等,活字印刷和臺灣報紙的緣分是從何時開始的呢?讓我們倒帶一下,回到活字印刷剛在臺灣撒下火種的年代。

大約一百年前的 1915 年至 1930 年,正值日治時期的臺灣閱讀人口增加,主流印刷方式逐漸從傳統的雕版轉為活版。歷經明治維新的日本,學習了西方最新的活字印刷方法,並運用於報紙印刷上;而隨著當時半官方的第一大報《臺灣日日新報》於 1989 年創刊,這套近代報業的活字印刷技術也正式系統性地進駐臺灣。《日日新報》培養出第一批臺灣在地的活字印刷師傅(張錫齡先生最早也是在此擔任學徒),不少師傅後來在報社所坐落的萬華地區開業經營,往後數十年,萬華一直是臺北最熱絡的印刷業中心。

就在活字印刷興起的時刻,對現代臺灣意識影響深遠的《臺灣民報》系統出現了。最早是 1920 年留學生在東京創辦的《臺灣青年》月刊,幾經改版與更名,1923 年的《臺灣民報》半月刊轉為大眾取向的口語文字,規模更加擴大。移入臺灣一年後改名《臺灣新民報》,1932 年開始發行日刊。

《臺灣民報》是日治時期臺灣人發聲的管道,也是社會運動的搖籃,活字印刷技術在這其中扮演了不可或缺的角色。透過新興的印刷技術,報紙以前所未有的速度被大量、標準化刊印,新知與言論不再是少數仕紳階級的專利,得以快速傳遞到大眾手上,也促使「我們臺灣人」這共同概念的形成。

隨著日本軍國主義抬頭,《臺灣民報》邁向休止。不過,戰後該社的原班人馬秉持相同的精神,於 1945 年 10 月創刊《民報》。至二二八事件停刊,短短 17 個月,為當時社會留下不少珍貴史料。

張錫齡先生曾工作過的《民報》,可說是《臺灣民報》系列在戰後社會最後一次短暫卻美麗的綻放。

二二八私菸衝突對面的撿字房

張錫齡在《民報》擔任撿字員時,近距離目睹了二二八事件的肇始,「他當時的工作場所剛好在黑美人酒家的斜對面,從撿字房望出去就可以看到。」

衝突就發生在對街,記者自然立刻前往報導,此後《民報》被迫停刊,社長林茂生也失蹤。「軍隊在 3 月 2 號把整個工廠推掉。但是我父親對於這件事情⋯⋯應該說早期的新聞從業人員,那時都噤若寒蟬。」

張老闆從未聽父親正面談論此事,只在長輩聊天時從旁聽到一些。「我父親在新聞界工作那麼久,從日治時代一直走入到民國時期,整個社會氛圍還有報社生態,讓他很清楚有很多話是不能隨便亂說。我們戰後嬰兒潮的這一輩,都常聽長輩說『囡仔人有耳無喙』。」

日星的全盛年代

「日星的印刷廠客戶有百分之九十五以上,都是以公司的報表文件為主要印刷業務。」張老闆為我們這些外行人解說,「早期的印刷廠分為書籍印刷、表格印刷兩種,設備是不一樣的,表格類的印刷廠就完全沒有鑄字部門。」

二十世紀下半葉,臺灣經濟起飛,貿易公司、加工廠如春筍冒出,他們需要日報表、便條紙、信紙信封,專門印製這種表格製品的印刷廠,就是日星的客戶來源。全盛期父子輪班趕製,一天需鑄十萬字以上。

至於報社,會向鑄字行買字的狀況非常稀少,大報社本身就有鑄字部門,若缺字也有臨時的刻字工,或用兩個鉛字偏旁去拼字,只有小報社缺標題字才會向鑄字行購買。「而且,一般來講編輯都會知道廠裡面什麼字有、什麼字沒有,他在下標的時候都會稍微斟酌。」

1980 至 1990 年代,臺灣的印刷邁向數位化,鉛字設備逐漸被汰換,就連報社也不例外,張老闆曾在 1986 年買下聯合報出清的二臺鑄字機和一套銅模。

「當時業界都認為這些東西留著也沒用,就用滿低的價格出清,在財產申報上面有數目可以填就好。買下他們二臺鑄字機剛好彌補我們的不足,我們有楷書沒有宋體,那套初號宋體的銅模正好也缺。」

銅模復刻計畫的孤獨長路

現在的日星鑄字行,營收幾乎都來自觀光客,頂多勉強打平收支。前半年由於疫情影響,連這份收入也沒有,光人事費用就虧損一百多萬。至於印刷廠客戶購買鉛字的老本行,一年差不多才 5000 元左右。「全臺灣我知道的(活版印刷廠)二三十家有,但現在他們業務以流水號或騎縫線為主,用不到鉛字。」

張老闆最初興起保存活字印刷的念頭是在 2000 年,原只想留一小部份給子孫紀念,後來才有公益化的想法。他們的最終目標是將日星鑄字行轉化成一間「活版印刷工藝館」,完整保留這份技藝的所有環節。首先,得將店內用了 40 年的老字母銅模修復,保留僅存的珍貴繁體字型。2006 年開跑的銅模復刻計畫需要大量金錢跟時間,目前離低標 15 萬字還很遙遠。

「字形修復是孤獨的、漫長的路,要耐得住性子;要對於活版印刷的作業、老字型與電腦字型的差別有所掌握,還要了解後續銅模製作和印刷結果的人為差異。」

他們粗估培養出一個人員得花 5 年,張老闆現場心算,假設學徒一個月領 3 萬元,5 年下來就快 200 萬,至少得培養 2 名,一人一天平均修復 7 個字⋯⋯最重要的是,學成的人員是否願意耗費幾十年青春,去走這條看不見盡頭的路呢?

「活版印刷被電腦取代到現在大概已 35 年,一個產業的再生需要雙倍時間,所以我是看不到,再活 70 年我會變成老妖怪。」張老闆笑說。

穿越百年的活字印刷革命

1920 年代,活字印刷帶來快速、大量、標準化的文字通訊,推動了臺灣社會的變革;100 年後的此刻,我們處於完全相反的變局,屬於機械時代的鉛字一個個排列太過緩慢,繁體活字印刷已瀕臨絕跡。當世事變換的速度讓所有人都來不及回眸,誰來為我們留下文化與記憶呢?

即使知道自己來不及目睹花開結果的那天,張老闆今天仍守在店裡,一字一字修復銅模、賣鉛字、為學生團體和觀光客說故事,緩緩推動著屬於 21 世紀的活字印刷革命。

1921 年 10 月,在一群有志的臺灣青年多方奔走下,臺灣文化協會於焉而生,揭開了臺灣史上新文化運動的序幕。

2020 年文協成立 99 週年之際,臺灣新文化運動紀念館以「文協倒數 1921」為題,為迎接文協百年而展開新文化運動月之系列推廣活動。

10 月 11 日新文化運動月開幕當日,將於永樂廣場串連大稻埕百年商家、特色文創品牌與深耕各地的文史團隊一同進駐串連市集。搭配音樂饗宴、互動遊戲,邀請大家共襄盛舉,一同認識新文化運動!

▌時間:2020 年 10 月 11 日

▌地點:臺北市永樂廣場

- 蘇碩斌,〈活字印刷與臺灣意識:日治時期臺灣民族主義想像的社會機制〉,《新聞學研究》第 109 期(2011.10),頁 1-41。