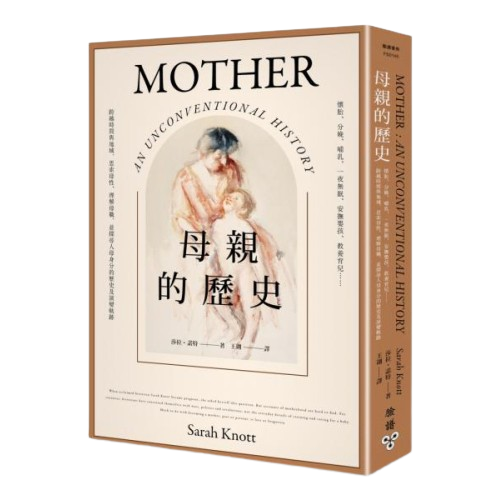

母親的歷史:

懷胎、分娩、哺乳、一夜無眠、安撫嬰孩、教養育兒……跨越時間與地域,思索母性、理解母職,並探尋人母身分的歷史及演變軌跡

「認識歷史」該是全民運動!

——訂閱支持《故事》,一起灌溉臺灣的人文土壤!不管醫生怎麼說,媽媽就該跟寶寶一起睡?

1937 年 9 月下旬,在肯塔基州凱尼(Caney)的山區。夜裡,家中只有薇娜.梅伊.史隆(Verna Mae Slone)和四個月大的寶寶,寶寶睡在一張鐵架床上。薇娜.梅伊很習慣與他人同睡一張床。她出生在鄉下一個貧困的浸信會(Baptist)家庭,家裡有十二個孩子,她排行老么,家裡所有孩子都照例跟父母親睡在一起。「從小就這樣長大」,就如另一名肯塔基州州民述及小時候跟媽媽一起睡的往事時所形容。「一旦真的離開家,你會非常想念從前。」在 1930 年代凱尼這個地方,如果問一個長大一些的孩子幾歲,孩子可能會回答「年紀大到可以自己睡了。」同床共寢的慣例也適用於來到家中的訪客。從前有一首童謠,內容就是在講床上睡了三個人,這種情況多半發生在「有人來家裡借宿」的時候。

白天,薇娜.梅伊在外頭工作時,寶寶就待在嬰兒床裡,或躺在樹蔭下鋪著的被褥上。夜裡,她會跟寶寶一起睡,也親自哺餵寶寶。她並未留下關於這些夜晚的第一手紀錄,但回想起來卻覺得更為美好。在又生了四個兒子、歷經四十年之後,她描述道:「和孩子一起睡、餵孩子喝母奶的愉悅」是「神賜予母親們兩樣最大的祝福」。她回憶道:這些觸覺上的愉悅感造就「一種只有親自體驗才能理解的親密感」。關於夜半三更那股獨一無二親密感的回憶,情意真摯、規矩制式,且大膽叛逆。「我不管醫生怎麼說,我相信母嬰在一起是最好的。」

從回憶錄中的措詞可看出對於醫師建議稍有戒心,但並未強烈反對:無論在 1930 年或 40 年後撰寫回憶錄的時候,同床共寢在肯塔基州鄉下、阿帕拉契山區的勞工家庭中仍很常見,即使與教育程度較高的家庭普遍趨勢背道而馳。 1930 年代一名學校老師回憶自己因為並未和孩子一起睡,而遭一名愛批評的「鄉下婦人」斥責,對方認為媽媽不跟小嬰兒一起睡就是沒照顧好孩子。經濟大蕭條時期終於過去,之後的人也從原木小屋和木架屋搬進有中央暖氣的屋子,阿帕拉契山區的母親仍然保留母嬰同床的習慣。母嬰同床是一種社會習慣,一種價值觀,不只是迫於冬季嚴寒和木屋內僅有一個房間而採行的務實作法。

母嬰同床?所有育嬰的母親格外輕淺的睡眠?由於淺眠易醒,任何想法念頭都難以為繼。在社區活動中心,有人問說:還有啊,什麼是「跟小寶寶一樣酣睡」?語畢,哄堂大笑。有些父母親和嬰兒同床,有些讓寶寶睡在大床旁的嬰兒床裡,還有些讓寶寶睡在他們自己的房間。這個話題很容易引發爭議;只要談到嬰兒睡哪裡,就可以聽出大家很難保持風度。

.jpg)

把嬰兒扔給保母,就是自私的媽媽?

想要睡個飽的渴望,在歷史上並不稀奇。幾乎每一種語言都有指稱酣眠熟睡的詞語。但是睡足八小時的概念的確相當特異。歷史學家了解,連續睡滿八小時才算睡飽的常見觀念並非自然而然,也非從古至今皆然,而是專屬近代的觀念。在工業化時代之前,在發明照明裝置和電力之前,西歐和北美洲的男男女女對於睡眠的認知是睡眠分成兩部分,有時可稱為「第一階段睡眠」(first sleep)和「第二階段睡眠」(second sleep)。夜晚的第一部分始於日暮時分。「前半夜睡眠」(first night)或「晚上較早」(forenight)是指睡眠最深沉的時候。接著中間會有一段清醒的時間,往往稱為「守夜」(watch 或watching)。然後是「後半夜睡眠」(second night),這段時間較為淺眠且多夢。這些睡眠習慣適合農業社會的生活步調,適合沒有燈光、冬季特別需要取暖的世界。很少出現關於這類話題的直接評論。我們之所以得知這些睡眠習慣,是因為具說服力的工業化之前生活模式論述之中,屢屢包含偶然述及的相關細節。所謂「分段式睡眠」(segmented sleep)或「兩階段睡眠」,先是「前半夜睡眠」,接著是「後半夜睡眠」。

但媽媽們的睡眠模式似乎不是前半夜及後半夜睡眠。 17 世紀反對嬰兒由奶媽哺乳的衛道人士認為這一點不言自明。他們怒氣沖沖指出,當媽媽的之所以將嬰兒「外包」,部分原因是「為求輕鬆安靜,因為她們沒辦法忍受睡眠遭到中斷,或是孩子哭哭啼啼、撒潑胡鬧。」輕鬆安靜,與噪音和安撫相對。嬰兒的哭聲劃破黑夜,召喚應得的注意。「撒潑胡鬧」聽起來激烈狂暴、執拗不休。

另一段簡短述及的細節講到夜裡照顧嬰兒時「輾轉難眠」,還有「晚上較早時孩子忽然放聲大哭」。又如較為罕見的一首關於勞工階級婦女生活的詩,是 1739 年一位名為瑪麗.寇利耶(Mary Collier)的洗衣婦所寫,由於「拗脾氣的孩子」「大哭大鬧」而「幾乎不曾闔眼」,她如此陳述。「我們幾乎連作夢的時間都沒有,」她闡述道,彷彿當媽媽的在晚上較早時幾乎沒睡,根本來不及進入後半夜睡眠。近代初期的成人可能採兩階段睡眠模式,至於嬰孩,從以前到現在咸認是多階段睡眠。當代科學家所用的術語十分文雅且有距離感:「多相式」(polyphasic)。寇利耶所寫的「拗脾氣」更加難纏、更為立即:她想傳達的是,小兒夜啼可能毫無理性,極難對付。

被小孩吵醒怎麼辦?來禱告吧!

在一些尚未邁入工業化的社會,前半夜和後半夜睡眠則因宗教信仰和風俗習慣而有所變化。我研究的例子是 17 世紀麻薩諸塞州安多弗(Andover)清教徒家庭的女主人。對她們來說,神的呼召和孩子的哭叫加在一起,讓深夜時分變成罪、告解和赦罪的循環。她們相信睡眠最原初是有罪的,因為睡眠是人處於墮落卑下狀態的證據,而守夜警醒讓人有機會向神禱告。延伸閱讀:【美的歷史】十八世紀的好母親是什麼模樣?

白日與黑夜同樣滿溢虔誠清教信仰的靈性。由殖民者建立的麻薩諸塞州村莊、城鎮,例如安多弗、伊普斯威治(Ipswich)和波士頓,為這些虔誠死忠的清教徒提供了能夠離開信仰不夠虔誠的英國社會的前景。他們的神聖特質之一,是隨時隨地覺知神的存在。他們的雄心壯志,是在入睡時專心致志想著虔誠敬神之事,確保醒來第一個念頭就是想著神。夜晚的節奏和需求是以禱告來標示。女主人在睡前會喃喃祈禱:「主啊,讓床重擊我們的心坎要害,讓我們謹記自己的墳墓已幾乎備妥。有誰能夠知道,我們之中的哪一雙眼睛闔上之後會不會再睜開?」夜半時分醒著禱告、冥想或反思自問,讓人的靈魂能夠與神更加接近。從黑夜到白晝的轉變,應以早醒早起為標誌,而非較不虔誠的那些人在後半夜熟睡不醒。

女主人如果是生第一胎,周圍的人會樂見她唱搖籃曲哄寶寶入睡。嬰兒會由女主人在家親自照顧,而非「外包」給奶媽,因為女主人遵從清教衛道人士的文章主張,或者聽過牧師講道,或者依循身邊女性時時警覺且充滿靈性的作法,也因為照顧嬰兒的過程頗為順利。

安多弗的清教徒識得安妮.布萊史崔(Anne Bradstreet)的詩文,她的詩作《人生四階段》(The Four Ages of Man)以嬰孩為敘事者,描述夜晚的種種干擾:「我以任性號啕擾她安歇,/她仍坦露胸脯予我撫慰;/舞振疲乏臂膀哼唱搖啊搖……」母親的安歇遭到聲音干擾中斷;她疲乏地挪動手腳;她哼唱起歌來。恪守父權至上社會的牧師,喜歡將永恆的喜樂比喻為嬰兒吸奶時的心滿意足,然而布萊史崔詩中的嬰兒並不容易撫慰。

_(cropped).jpg)

因此,夜間育兒的母親心頭都籠罩著神施予的懲罰和救贖。安妮.布萊史崔的詩中,充滿宗教信仰以及世俗家庭的要求和喜樂之間相互拉鋸的張力。無論夜半時分或白日時光,都標誌著這樣的張力,以及罪和救贖的循環。即使夜裡一片漆黑,安多弗因此依舊能保持虔誠警醒,與同時代其他只是遵守教規的地方迥然相異。

路燈發明後,大家都習慣睡滿八小時──媽媽除外

及至 19 世紀晚期,先是城市和城鎮慢慢擺脫前工業化社會分段式睡眠習慣,接著鄉村地區也跟進。改變的情況似乎是第一階段睡眠較晚開始和結束,第二階段睡眠時間縮短,中間清醒的時間也減短。最終,關於第一和二階段睡眠的印象和用語都逐漸遭人遺忘。不睡不寐的間隔改稱為失眠,帶著煩躁難安。分段式睡眠則由命名方式樂觀的壓縮睡眠循環「睡足八小時」取代。目前並不清楚究竟是哪些族群首開先河,是為何以及如何開始。 18 世紀引領風騷的特權階級肯定起了領頭作用。在 1710 年的倫敦,時尚雜誌《閒談者》(The Tatler)報導了在英格蘭逐漸消失和新興的風俗習慣。雜誌解說道,以前的夜晚比較漫長。當大自然讓世界陷入黑暗,人類也依循這個單純的暗示,將夜間時光用於安靜休息。晚上八點鐘響起的宵禁鐘聲,向大家示意吹熄蠟燭上床睡覺的時間到了。然而到了 1710 年,時髦的都市人很晚睡,他們玩牌或大談政治,然後一睡就睡到早上。「整個大英帝國幾乎沒有一位高貴女士看過太陽升起。」《閒談者》雜誌如此指出。

城市路燈普及之後,讓市民晚上尋歡作樂更為安全方便且顯眼可見,更助長了晚睡熬夜的習慣。經濟生活的中心於 19 世紀從農業轉移到工業。工廠陸續設立,生活型態轉變成工業社會,生產力、效率和消費的價值觀也隨之抬頭。勞動逐漸變成工時導向,而非任務導向。這些要求逐漸滲入日常作息時間的制式化。進入 20 世紀,壓縮的睡眠時間正好適合由工作主宰、由效率驅動的社會。無論在倫敦、麻薩諸塞州或肯塔基州,電氣化讓熬夜變得便宜方便。

_(14584288409).jpg)

或是一名 1913 年生於普雷斯頓(Preston)、當過祕書的母親如此記述:「剛生下來那幾個月他從不睡覺,難帶極了。我就像行屍走肉。」

所以歷史上曾有一段時期,嬰兒有時候,或通常,會打亂前半夜和後半夜睡眠。接著,他們有時候,或通常,打亂現代常見的八小時睡眠。「累翻了。」奧莉芙.摩根於 1914 年如是說。「就像行屍走肉。」20 世紀中葉的祕書媽媽這麼陳述。她們的用詞之激烈,顯示在一般人期望一覺到天亮的時代,睡眠時間支離破碎帶給人更加鮮明銳利的感受。

社會期望變動無常,而夜晚的個別情況各家不同。

本文摘自《母親的歷史》(臉譜文化),文句、段落經故事 StoryStudio 編輯部修改、調整,圖片由故事新增。

受孕,胎動,懷胎,生產,餵奶,不休不眠,養家育兒,受到干擾,送托又接回……「帶小孩」的場面,全是動詞。

要理解「為人母」的動態情狀,並追溯歷代母親的行動、思考、感受,以及母職的演變軌跡,須從各種「動詞」著手探討。

★美國印第安那大學歷史學者融合個人回憶錄與歷史書寫的溫柔之作

★《浮華一世情》作者艾曼達‧佛曼(Amanda Foreman)盛讚:「出版正是時候的迷人作品。」

為人母孕育生養人類的代代子孫,這等生命大事時刻參與著我們的歷史。

隨著文化與社會變遷,這種特定的女性生命歷程有哪些發展或變化?生養後代的歷史為何?

從計畫養兒育女、察覺身孕、承受孕期不適、胎動與分娩、哺乳與安撫、

一夜難眠、育兒與家務──不同世代為人母的經驗,在歷史上留有什麼痕跡?

從中又能怎樣理解生育、發揮母性、擔綱母職等文明中的重要活動?

作者莎拉.諾特在自己也將成為母親之際,開始對探索「歷史上的為人母經驗」萌生了興趣。

她從不同人類社會與歷史時段各異的文獻中,蒐集到大量遺聞軼事,

以勾勒過去時代人母的輪廓,以及她們於片刻不得閒的生活中肩負的大小事務。

從產檢手冊、信件、傳說、軼聞奇談、醫療偏方、私人日記、育兒指南,

甚至是舊書中空白處的讀者眉批,她挖掘到可考證「母親的歷史」的吉光片羽,

再透過溫暖動人、優雅流暢的行文,展現出古今為母育兒的種種光景與情態,例如──

🤱英王查理二世的情婦首次感到胎動,在席上驚呼「我完了!」,男士應聲走避,仕女則留下服侍。

古時「胎動」是確認有孕的重要跡證、身分「升格」的指標,也讓我們從中略窺懷胎觸覺史一二。

🤱在十八世紀北美切羅基族的生產小屋外,薩滿聲聲喚著「跳下來!」且手握「嚇唬」新生兒用的榆樹枝,

威脅利誘,催請駕臨。產婦或站、或坐、或跪,卻不以今日常見的躺姿分娩。

🤱一群生活於大蕭條時期墨爾本東南方城鎮的移民婦女,由於手頭困窘,也許會和前代人一樣親餵母乳,

抑或餵嬰兒牛奶葛粉餅乾:浸入滾水泡軟,再加入價格親民的煉乳;同時代上層階級母親則對煉乳不敢苟同。

🤱「太太聽到呼喊得到嬰兒房去,要不然她絕不會信寫到一半就忽然停筆。」

一位十八世紀北英格蘭的人夫因妻子被迫離開書桌照料嬰兒,幫忙「代筆」草草寫完書信。

事實上,為人母的歷史,幾乎等同「遭到干擾中斷」的歷史。

關於「為母育兒」各種階段與親職面向,身兼史家、書寫者的作者試圖探知──

🤰古時節育觀念為何?養子、育兒,多少才算適當?生幾個小孩由什麼因素決定?

現代醫學尚未介入的時代,怎麼知道自己懷胎?甚至,要怎麼計算妊娠週數?

🤰女子分娩大事,在過去主要由「產婆」經手的時代是什麼樣的情形?

古、今產子過程有哪些危險或哪些程序相同或相異?

🤰夜半哺乳、看顧小孩、安撫襁褓嬰兒啼哭……這些為人母的辛苦,

只有深沉的夜幕知道--古往今來,夜中哺育、照料孩子的母親們在方法與的心態上都一模一樣嗎?

🤰「親餵」與「聘請乳母」,孰優孰劣?今天大受推崇的親餵母乳,

在過去被投以怎樣的價值判斷?以親身養育後代這件事,在歷史上有那些演變進程?

本書熔社會史與性別書寫於一爐,拼組出全面且視角豐富的歷史斷面。作者不以宏大的敘事求得解答,反而極其仔細建構一套軼事奇聞的框架,試圖從中尋找「母親」、「母性」與「母職」在人類文化中的印痕。

書中獨特的歷史書寫體裁,是作者堆疊起取材廣度與深度兼備的史料,再雜糅她本人生子育兒的歷程紀錄,並不忘以史家獨到的分析來收束各章要旨,最終始得以成就的著述高度。

《母親的歷史》既富有親密感,探討面向又不失廣博;既有個人書寫的抒情,又不失良史行文的精準,是一部少見而珍貴的歷史詮釋之作。閱讀當下,彷彿也能共感著作者身後背負的孩子重量。

要理解「為人母」的動態情狀,並追溯歷代母親的行動、思考、感受,以及母職的演變軌跡,須從各種「動詞」著手探討。

★美國印第安那大學歷史學者融合個人回憶錄與歷史書寫的溫柔之作

★《浮華一世情》作者艾曼達‧佛曼(Amanda Foreman)盛讚:「出版正是時候的迷人作品。」

為人母孕育生養人類的代代子孫,這等生命大事時刻參與著我們的歷史。

隨著文化與社會變遷,這種特定的女性生命歷程有哪些發展或變化?生養後代的歷史為何?

從計畫養兒育女、察覺身孕、承受孕期不適、胎動與分娩、哺乳與安撫、

一夜難眠、育兒與家務──不同世代為人母的經驗,在歷史上留有什麼痕跡?

從中又能怎樣理解生育、發揮母性、擔綱母職等文明中的重要活動?

作者莎拉.諾特在自己也將成為母親之際,開始對探索「歷史上的為人母經驗」萌生了興趣。

她從不同人類社會與歷史時段各異的文獻中,蒐集到大量遺聞軼事,

以勾勒過去時代人母的輪廓,以及她們於片刻不得閒的生活中肩負的大小事務。

從產檢手冊、信件、傳說、軼聞奇談、醫療偏方、私人日記、育兒指南,

甚至是舊書中空白處的讀者眉批,她挖掘到可考證「母親的歷史」的吉光片羽,

再透過溫暖動人、優雅流暢的行文,展現出古今為母育兒的種種光景與情態,例如──

🤱英王查理二世的情婦首次感到胎動,在席上驚呼「我完了!」,男士應聲走避,仕女則留下服侍。

古時「胎動」是確認有孕的重要跡證、身分「升格」的指標,也讓我們從中略窺懷胎觸覺史一二。

🤱在十八世紀北美切羅基族的生產小屋外,薩滿聲聲喚著「跳下來!」且手握「嚇唬」新生兒用的榆樹枝,

威脅利誘,催請駕臨。產婦或站、或坐、或跪,卻不以今日常見的躺姿分娩。

🤱一群生活於大蕭條時期墨爾本東南方城鎮的移民婦女,由於手頭困窘,也許會和前代人一樣親餵母乳,

抑或餵嬰兒牛奶葛粉餅乾:浸入滾水泡軟,再加入價格親民的煉乳;同時代上層階級母親則對煉乳不敢苟同。

🤱「太太聽到呼喊得到嬰兒房去,要不然她絕不會信寫到一半就忽然停筆。」

一位十八世紀北英格蘭的人夫因妻子被迫離開書桌照料嬰兒,幫忙「代筆」草草寫完書信。

事實上,為人母的歷史,幾乎等同「遭到干擾中斷」的歷史。

關於「為母育兒」各種階段與親職面向,身兼史家、書寫者的作者試圖探知──

🤰古時節育觀念為何?養子、育兒,多少才算適當?生幾個小孩由什麼因素決定?

現代醫學尚未介入的時代,怎麼知道自己懷胎?甚至,要怎麼計算妊娠週數?

🤰女子分娩大事,在過去主要由「產婆」經手的時代是什麼樣的情形?

古、今產子過程有哪些危險或哪些程序相同或相異?

🤰夜半哺乳、看顧小孩、安撫襁褓嬰兒啼哭……這些為人母的辛苦,

只有深沉的夜幕知道--古往今來,夜中哺育、照料孩子的母親們在方法與的心態上都一模一樣嗎?

🤰「親餵」與「聘請乳母」,孰優孰劣?今天大受推崇的親餵母乳,

在過去被投以怎樣的價值判斷?以親身養育後代這件事,在歷史上有那些演變進程?

本書熔社會史與性別書寫於一爐,拼組出全面且視角豐富的歷史斷面。作者不以宏大的敘事求得解答,反而極其仔細建構一套軼事奇聞的框架,試圖從中尋找「母親」、「母性」與「母職」在人類文化中的印痕。

書中獨特的歷史書寫體裁,是作者堆疊起取材廣度與深度兼備的史料,再雜糅她本人生子育兒的歷程紀錄,並不忘以史家獨到的分析來收束各章要旨,最終始得以成就的著述高度。

《母親的歷史》既富有親密感,探討面向又不失廣博;既有個人書寫的抒情,又不失良史行文的精準,是一部少見而珍貴的歷史詮釋之作。閱讀當下,彷彿也能共感著作者身後背負的孩子重量。