運東西愈來愈困難了,政府有許多眼線。—匿名中國貿易商,臺北,臺灣

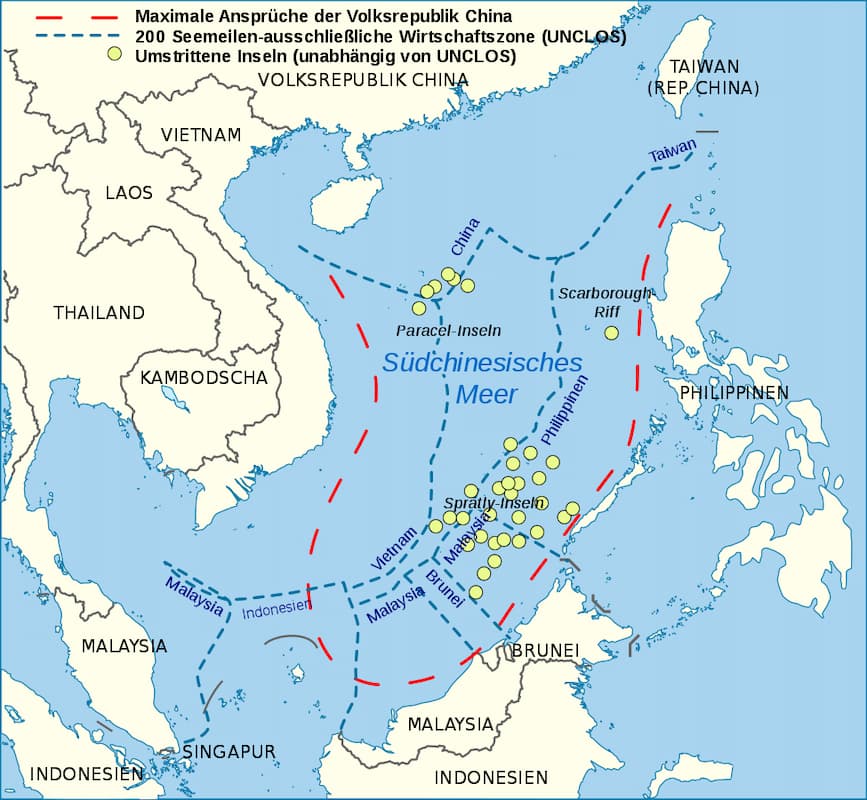

全世界沒有幾個海洋環境像南海這樣,經常出現在新聞版面。過去南海一直是重要的十字路口,輸送著東亞與東南亞之間的貿易、移民與觀念流動至少已有 2,000 年。在當今世界,南海仍提供這些功能,但各個獨立民族國家在此競奪資源與權力,南海的地緣政治重要性因而有了新的意義。南海觸及許多不同的政治實體,對至少十二個國家既形成連結也造成斷裂,對在其開闊海域穿梭往來的其他國家船隻也有同樣影響。談到環境、策略與經濟的考量,很少水域像南海這麼重要。以全世界「最受關注的地方」來形容南海,一點也不誇張;對於學術界人士與政府政策制定者來說都是如此。就學術研究以及政策實務而言,南海可能也是全世界受到最縝密研究的海洋競技場。

South_China_Sea_location_map.svg: NordNordWest/CC BY-SA 3.0)

本章將透過一個鏡頭來審視這片廣大水域的歷史與當代層面:走私活動,或說非法貿易。第一部分,我借助布琮任(Ronald Po)、安樂博、范岱克(Paul van Dyke)、歐陽泰(Tonio Andrade)、蔡駿治(Philip Thai)等人的研究,闡明南海的違禁品貿易與 19 世紀幾個地區性海洋世界的發展與演進,是如何地息息相關。接下來,我詳列中國「走私販子」活動的地點,然後檢視在過去兩個世紀橫行南海的「非法商品渦流」(由國家界定)。本章後半部以 1990 年代晚期完成的田野調查、訪談與文獻研究為基礎,分析南海走私活動較近期(約莫在千禧年之交)的規模。最後,我先探究那些既能打造地區權威、也能導致其分裂的力量,接著研究無生命物品的非法流通以及人口走私販運。我認為若要呈現過去 200 年來,浩大南海之於亞洲海洋世界的重要性,歷史的視野與當代的視野都有其必要,而且相輔相成。有些主題在今昔對照之下將益發鮮明;儘管隨著時間的流逝,某些差異也隨之彰顯。

違禁品貿易的過去式

19 世紀後期,南海的船運與海洋交通蓬勃發展,當時世上罕見其匹。針對南海水道的導航指南頻繁出版,為許多國家的商販載明風向、暴風雨、洋流等資訊。販售航海圖成為出版界的一門大生意,地圖的尺度愈來愈精細。其結果就是打造出一個全面適合海運的環境,亞洲人與歐洲人都樂意積極參與區域商業活動。船隻向西前往蘇伊士運河與印度洋,向北來到中國與日本,向南直抵英國殖民地澳洲。南海成為海洋活動縱橫交錯之地,在精神與實務上都類似古典時期地中海的動態變化與運作模式。然而歐洲人擴張掌控範圍的做法,最後卻被新規則給取代;西方列強開始將特定商品與特定地區排除在貿易活動之外。「違禁品」作為政府帳目與檔案的一個分類,在這個時期不斷擴充。從沖繩到東南亞,在南海的廣大領域,哪些人參與了商品走私活動?歐洲「港腳商人」(country traders)是其中一個社群,他們會僱用專門用途的船隻,有些體積較小但速度飛快,用於走私鴉片。舉例而言,當時巴達維亞(Batavia)就出現一門熱絡的生意,中國商人在當地採購被視為非法的鴉片。港腳商人也會來到淺水港口,賄賂操守不端的荷蘭官員,得知到哪裡提取海產違禁品,那些小港灣經常有中式帆船進出。如此一來,當地的高價值產品可以一路賣到廣州。港腳商人就這樣在東南亞海岸做生意,一邊載著原本受託運送的商品北上,一邊在各地採購更多的商品。寇提斯(W. H. Coates)曾出版一份很有用的資料,是一位帕西人(Parsee)船主寫給自家船長的一封信,指點對方如何規避廣東黃埔一帶的海關巡邏船與中式戰船(war junks)。那似乎是當時相當普遍的行為。

除了歐洲港腳商人的船隻,歐洲觀察家所稱的「中式帆船」(junks)也大舉出動,從中國海岸向南航行,投入南海的違禁品商業。中國的船運事業相當複雜,需要許多參與者貢獻各自的技能─商人、出資者、水手、領航員一齊投入,開創事業。廣東、浙江與福建出現名為「幫」的組織,來承擔成本與風險;打造中式帆船往往需要巨額黃金。克勞福曾提及 1820 年代的情況,他觀察到:「中式帆船上的貨物並不單是一個人的財產,而是多人共同擁有,貨主在船上有自己的艙房。」儘管風險不小,但許多人願意投資。中式帆船行經南海到達菲律賓南部的蘇祿(Sulu),銷貨利潤率在 30%到 300%之間;帶某些海產返航的利潤率也有 100%,珍珠母的獲利更是這個數字的三倍。福建廈門是中式帆船船隊的大本營,不過其實北至上海、南至海南島,都可以是中式帆船的出發地。船隻大多是在東北季風來臨前從中國出發,一月或二月初抵達東南亞。

由中國官方「保駕護航」的走私事業

這類事業所面對的環境往往艱難,養成了各方密切協調合作的習慣。清朝政府不時會對海上貿易施加限制;跨洋航運危機四伏,業者遇上暴風或者海盜都可能因此破產。然而追求事業成功最困難的障礙在於,必須對官方有所「安撫」才能夠順利通關。吳漢泉(Sarasin Viraphol)估計在這段時期,交給地方衙門的「保護費」占業者成本 20%到 40%。中國地方首長與海關官員未必反對海上貿易,只是他們一定要拿到好處。貪汙與效率低落會讓各方付出代價。中國雖然有交易海運商品的官方管道,但中式帆船的船長多半不願意使用,偏好停泊在苛捐雜稅最少的港口,與地方港務機關另行敲定商業協議;如果價錢談不攏,船長大可轉往下一個港口。在這些地方,業者可與當地官員磋商,如果地方收的「稅」太高,沿著海岸總有其他港口可以停靠。隨著西方帝國主義勢力日漸壯大,這個複雜的體系也愈來愈被視為問題。西方殖民政權十分憂心許多中國網絡存在的非法、無紀錄貿易;這如同是許多中國人在自己國家鞭長莫及的地方買賣各式各樣產品。有些產品後來被官方列為非法,例如野生鴉片與槍械。1879 年一份荷蘭人從邦加島發出的報告,非常清楚地說明這些層面的問題。報告內容是對幾個遙遠海岸地區的實地考察,令巴達維亞當局感到驚疑不定:中國商船在這些海岸之間穿梭運送商品,無所不在,從帕西德(Pahid)與蘭甘姆(Rangam)到羅馬巴都(Roemah Batoe)與紐爾岬(Tandjong Nioer)都看得到中國商船身影。這類非法貿易活動的中心是德東岬(Tandjoeng Tedoeng),當地海岸有許多華人村落,他們將鴉片與紡織品運過邦加海峽(Bangka Straits)。荷蘭人的報告提到,大部分華人村莊要出海貿易都是輕而易舉,不費吹灰之力。走私販子與新加坡的生意關係特別密切,整個地區幾乎沒有政府監管可言。

19 世紀末期,南海競技場上兩大西方強權荷蘭與英國當時都深感挫折,對付不了中國貿易商及其非法商業活動。這是一個無法完全解決的政策難題。在整個南海地區,這種被定性為「非法」的模式一直蓬勃發展,中國商人想方設法規避政府日趨嚴格的禁令。這類走私活動多發生在外圍、邊遠的海域,遠離中心地帶的監視與掌控。然而這些交易也會發生在殖民地城市,華人利用這些城市不斷擴張的規模,隱身於殖民地中心的混亂與複雜之中。東南亞華人藉由遷徙、以假亂真與串連,超越了這個地區所有正在形成的邊界。中國商賈公然從事國家明訂的「非法」商業活動卻能夠逍遙法外,讓荷蘭與英國殖民當局相當苦惱,進入 20 世紀仍是如此。

然而 1900 年代初期,南海南半部情勢有了變化,中國走私販子逍遙法外的能耐受到嚴厲考驗,對手是決定加強行動的殖民地政府。殖民地政府全面出擊,試圖根除走私販子所擁有的違法勢力,尤其是可與國家強制力量抗衡的那些勢力。荷蘭當局在爪哇推行試驗性質的人體測量學(anthropometric)身分證明,計劃幾年之內讓荷屬東印度所有的「亞洲外國人」(Vreemde Oosterlingen)登記有案。荷蘭與英國政府也加強管制中國的祕密結社(「會黨」)。舉例而言,北婆羅洲增修法律,對加入祕密結社的人祭出鞭刑。西方國家當局要讓這些「會黨」清清楚楚知道,殖民地政府正積極採取行動,打擊走私活動。

從烈酒到鴉片:始終活躍的南海走私貿易

這段時期南海地區的走私活動,到底運送了哪些貨物?可以檢視的物品林林總總,但探究晦暗神祕的烈酒與毒品貿易可能最具啟發性。像婆羅洲西部外海納閩島之類的港口,從 1850 年代就開始發放烈酒販賣執照,為殖民地擴展財源。但走私集團幾乎是立刻採取行動,挑戰當局的專賣政策,並迫使當局一再修法,努力保障自身利益。英國其他殖民地也將烈酒列為違禁品,例如馬來半島;據 1890 年代馬來語報紙的報導,就連位居英國殖民勢力核心的新加坡也無法完全避免類似問題。琴酒、白蘭地、威士忌,甚至私釀的亞力酒(arrack),這些烈酒都流過邊界,進入荷屬東印度。西婆羅洲等地都曾發生這種情形,走私者從歐洲化整為零引進烈酒,以規避當地的專賣制度。試圖完全禁絕酒類的道德運動注定失敗,因為貿易商有暴利可圖。針對遏阻烈酒貿易,一直要到 19 與 20 世紀之交,更大規模、更系統性的行動才出現在蘇祿海盆(Sulu Basin)一帶,大家公認西班牙人一定會出手干預的地區。

在 19 世紀後期的南海地區,將毒品列為「違禁品」管制是一樁複雜的工作。殖民地政府採取措施直接控制鴉片貿易,但遇上走私問題成效並不顯著。歐洲高層官員在回報殖民地當局的報告中,對此也坦承不諱。19 與 20 世紀之交,走私活動似乎更加猖獗,一部分原因可能是合法販售的纏毒價格高漲;另一個原因是失業農民學以致用,帶著他們的專業知識投入走私活動。在島嶼東南亞,毒品相關法規如一座巨大迷宮般令人困惑,對不同地區與人民的施行程度又輕重不一,這也助長了走私活動的綿延不絕。1910 年前後,英國為其南海地區各個屬地制定不同法規,各個屬地內部又有另一套法規。以馬來聯邦(Federated Malay States, FMS)為例,針對毒品使用者的立法會按種族與職業而有所區分,甚至會區分其居住地為海岸抑或內陸。法規體系如此複雜,而且殖民地政府無法在統治地區具體落實,導致違禁品貿易持續進行到 20 世紀初期。隨著東京當局展開侵略亞洲的計畫,日本帝國在鴉片政策上也是採取類似模式。……纏毒的銷售量相當可觀……在巴達維亞的丹戎不碌港(Tanjong Periok)……當地賣鴉片與買鴉片的價差超過九倍……這些纏毒來自新加坡與中國。

現在就讓我們跟隨作者,離開習以為常的亞洲陸地,來一趟深度亞洲海洋之旅吧!

我們應該都聽過下面這個故事。十五世紀初,明朝鄭和七次下西洋,可能曾遠抵非洲東南外海的馬達加斯加島。其中一次航程,東非麻林國向來訪使團獻上神獸「麒麟」。神獸隨艦隊一路飄洋過海,最後順利抵達中國,站在永樂皇帝面前。今日我們知道,那不是麒麟,而是我們熟悉的長頸鹿。

本書作者達瑞克(Eric Tagliacozzo)指出,鄭和下西洋其實是沿著古老的海上貿易路線前進,這些路線長期以來將東北亞與印度洋、中東乃至東非連結起來;因此,當這頭長頸鹿昂首闊步走在南京城街道上供民眾瞻仰圍觀,如同是以其肌膚、筋脈與血肉,對亞洲海上航道的連繫效用,做最飽滿且具象的呈現。

《亞洲海洋大歷史》全面探討亞洲海上航道如何形塑地球上一個無比廣大的地區:時間跨度從史前時代的南島民族遷徙,到今日南海的緊張局勢;空間範圍從非洲東部海岸、東南亞群島,一直延伸到北方的日本海。作者以跨海域和跨學科的寬闊視野,描述人員、商品、宗教、文化、科技與觀念,如何藉由亞洲海路大規模流動,為這座全世界最大的洲創造歷史,也為現代世界留下深刻印記。

全書用主題架構,以展現亞洲海洋所蘊含的歷史經驗多樣性。內容方面不僅融會大量史料與研究成果,作者更時不時現身說法,穿插自己的旅遊見聞和實地訪談,佐證海洋連結真實存在且歷久不衰,寫法令人耳目一新。

我們的島,位於亞洲的海。現在就讓我們跟隨作者,離開習以為常的亞洲陸地,來一趟深度亞洲海洋之旅吧!我們將對這個世界產生全新看法,這也是本書的最大企圖。