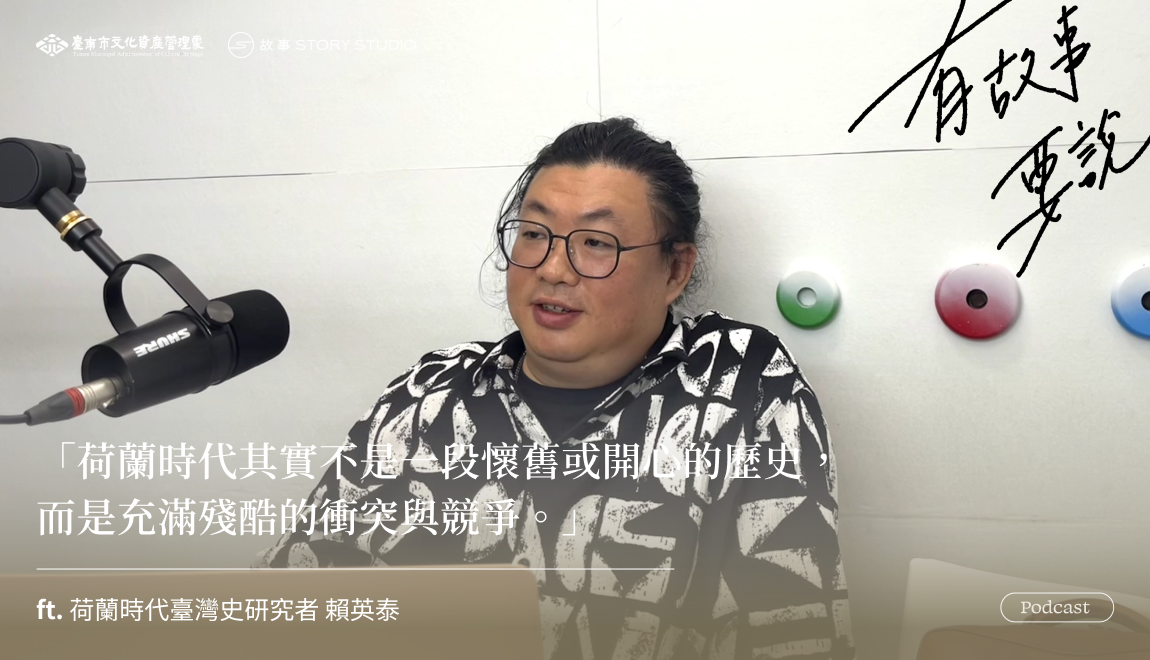

踏上過小琉球的遊客,大概或多或少都聽過位於這座小島西南側的「烏鬼洞」,更可能曾經到此一遊。烏鬼洞是座珊瑚礁岩洞,洞窟的構造曲折蜿蜒、景緻奇異,一不小心就容易迷失在走不完的岩洞中。

不過,烏鬼洞之所以這麼受觀光客歡迎,或許跟自然景觀的關係不大;此地的各種禁忌傳聞,各種刺激人心的鬼故事,才真正關鍵。有人說,這裡是當年荷蘭黑奴冤死之地;有人說,洞中不時能發現銀器、珠寶;甚至還有人說,走進洞裡絕對不能回頭,否則將永遠找不到出路⋯⋯。

.jpg)

現實往往比虛構還要離奇。在烏鬼洞重重傳說的背後,其實掩藏著一場歷史悲劇。在這個故事裡,有數百人遭活活燒死、無數家庭骨肉分離、偌大的部族頃刻覆滅、整個族群的歷史幾近徹底抹消,而這個洞穴的盡頭,更通往 16、17 世紀歐洲海上強權在印度洋和東亞海域建立的另類「黑奴貿易」,讓東亞、東南亞染上斑斑血色。

一艘荷蘭商船拉開大屠殺的序幕

1621 年,一艘荷蘭商船「金獅號」滿載著八萬里爾[1]的銀幣出航,以支援開闢中國貿易的同胞。他們從爪哇島的巴達維亞(也就是今天的印尼雅加達)揚帆出發,目的地是澎湖。

航行至中途,金獅號決定在一座珊瑚礁島嶼附近下錨,打算在此補給淡水。然而,奇怪的事發生了──船上的水手們一個個登陸,卻一個個就此消失在熱帶叢林裡。無論金獅號等了多久,發出無數訊號,都沒有任何人回到船上。

原來,這座島並非無人島。百思不解的荷蘭人後來才發現,島上原本就住著一群原住民,他們稱自己的家園叫「拉美(Lamey)」。 拉美島人皮膚黝黑,依靠捕魚跟採椰子過活,金獅號的水手,就是死於他們之手。

而這座拉美島呢,正是今天的小琉球。

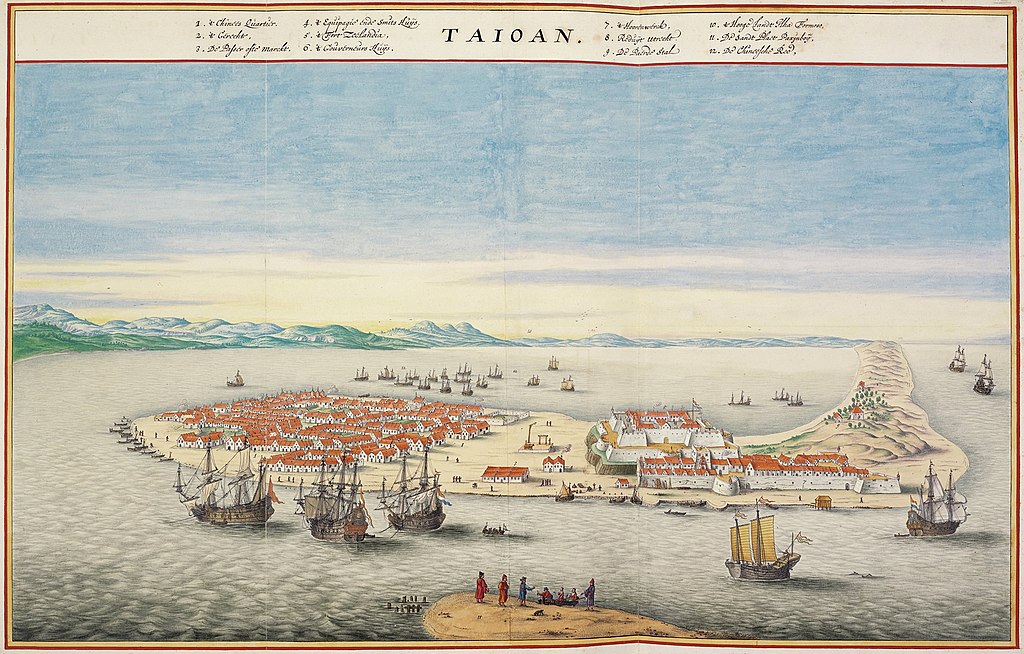

時間快轉到 1633 年,當時臺灣已成為荷蘭聯合東印度公司的殖民地,隨著荷蘭駐臺長官普特曼一聲令下,三百名士兵與原住民盟軍突然乘著戎克船,浩浩蕩蕩地進攻金獅島(為了紀念船員的死,這座「危險的」島嶼已被命名為金獅島),宣稱要用武力懲戒島民,為 12 年前枉死的同胞復仇雪恨!

⋯⋯但隔了整整 12 年才想到要報仇,同胞屍骨都寒了多久,荷蘭人動作未免也太慢了吧?

其實東印度公司的高官們也心知肚明,這次行動意在殺雞儆猴,向其他原住民部落秀肌肉──不久前,公司的艦隊才遭到中國東南沿海勢力最強的海盜鄭芝龍迎頭痛擊,公司的力量與威望被狠狠挫敗,此時急需一場勝利來立威,鞏固在臺灣的統治。

實力不強,又與荷蘭人有宿仇的拉美人,便成為東印度公司最好的靶子。

荷蘭軍隊第一次登陸時,拉美人早已聞風躲到島上的石灰岩洞穴裡避難。洞窟地形錯綜複雜,拉美人還不時偷襲落單的士兵,指揮官不敢深入,只得悻悻離去(唯有島上蓄養的豬隻倒了楣,被荷蘭士兵抓去洩憤兼加菜)。

但第二回,拉美人可就沒這麼幸運了。

三年後,另一支荷蘭軍隊忽然登上金獅島。白人軍隊的突襲大大出乎拉美人預料,他們沒能組織起任何反擊,不得不故技重施,倉皇躲進洞窟中避難。

這一招本該是拉美人的保命丹,此刻卻成為他們的催命符。島民們爭相逃入洞窟後,荷蘭人居然將計就計,在其他原住民盟友的帶領下,他們成功找出每一個出入口,並用籬笆加以封鎖。接著荷軍指揮官一聲令下,幾名士兵開始在洞口堆積柴薪與硫磺,扔上火把,高溫氣體與毒煙隨即湧入洞中。

荷蘭人此舉,或許只是想將拉美人逼出來投降,孰料卻釀成一場大禍。

-026-2.jpg)

洞窟中的人們驚覺避難所已然化為人間煉獄:人們被濃煙嗆得睜不開眼,盲目地在隧道裡推擠,高溫氣體灼燒著喉嚨與肺部,男人、女人與小孩的悲鳴不斷在洞窟裡迴盪,意識在痛苦中逐漸模糊⋯⋯。

毒煙燜燒的頭幾天,陸續有生還者從洞穴爬出來投降,大多是婦女和小孩。但隨著洞穴中的哀嚎聲漸漸消失,最後,荷蘭指揮官只好命人滅掉大火,派遣士兵進入洞裡探查。整座洞窟臭不可聞,充滿了硫磺、燒焦與腐屍味,探查的士兵根本無法一一點算,估計了兩百到三百具屍體便奔逃而出。

這場行動是由東印度公司在巴達維亞的總部與臺灣當局共同策劃,藉以掃清南北航路上的威脅。他們縮小部隊的規模、擬定了突襲策略,並善用原住民盟友的優勢,終於摧毀拉美人的抵抗。捷報傳回熱蘭遮城後,駐臺長官普特曼在日誌裡寫道:

這些人因他們的頑固性格而遭受這麼悲慘的情形⋯⋯看起來萬能的神是為要公正懲罰這魯莽的異教徒(因他們所犯殺死我方的人以及其他人的罪行,違反人性自然且合理的本性,是所有人的敵人),而讓這事情如此發展的。

活下來的拉美人哪裡去?

拉美人屠殺事件後,由於巴達維亞當局的堅持,東印度公司又陸續清剿島上殘存的原住民,並把金獅島交給漢人管理。人們逐漸以「小琉球」之名稱呼這座島,而那座數百人喪身的洞窟,則被後來者稱為烏鬼洞。

拉美人的歷史記憶似乎從此斷絕,只留下數不盡的靈異傳說。

不過嚴格說來,拉美島原住民並沒有徹底消亡。據後來的巴達維亞總督范德林(Van der Lijn)的統計,有將近 700 名拉美原住民從這場災難中倖存。那麼,他們到底去哪裡了呢?

時間推移到 11 年後,曾在臺灣擔任傳教士的尤羅伯(Robert Junius)回到了歐洲。他當年見證了整起屠殺事件,心裡總是坐立難安。於是,尤羅伯找到同樣已經卸任的普特曼長官,兩人連袂向東印度公司的董事會──17 人紳士告狀,指控巴達維亞當局的殘酷暴行(哪怕普特曼自己也不算無辜)。

紳士們被這個消息驚掉了下巴──要知道,他們去亞洲是為了做生意,而不是當劊子手的!董事會嚴詞要求巴達維亞當局檢討,逼得范德林總督展開調查,交出一份倖存者的統計報告。

范德林辯稱,倖存者的待遇其實「不錯」,有 38 名孩童被荷蘭家庭收養,還有不少女孩已嫁入富裕人家。但大多數拉美人才沒那麼好運。有將近 500 名倖存者被安置在臺灣新港社等部落,他們或許成為苦力,也可能就此融入新家園。另外 200 人則被悄無聲息地運上帆船,如彼時大西洋上的運奴船一般,航向遠方的巴達維亞。

這些拉美人為何被載去巴達維亞?他們的下場如何?除了少數幸運兒,大部分拉美人大約成了跟奴隸一般,可任意驅策的勞動力。根據荷蘭東印度公司在巴達維亞的總督所撰寫的《巴達維亞城日誌》,一個日本人 Overtwater 手下有個機警善良的僕人,名叫 Pieter Lameijer(意思是「拉美島的彼得」)──也許,他正是從那場大屠殺中倖存下來的奴隸。

各地都有「烏鬼」貿易,在血色的印度洋上

雖然殘酷,但拉美人的遭遇並不是特例。

16 世紀以降,從印度洋到東亞海域,有許多像拉美人這樣的有色人種,作為傭兵或奴僕流落四方。他們大多膚色黝黑,遂被歐洲人叫做 swart(黑人),而中國人則稱這些人為黑奴、烏鬼或鬼奴。

「黑奴、鬼奴」之稱,正暗示了他們的處境──整片印度洋都可能是 swart 們的家園,而在這片海上,他們總是被其他階級支配與奴役,不得自由。

早在穆斯林商人開闢印度洋的年代就已做起販奴生意,而西方海商又把這門事業推上高峰。與阿拉伯人不一樣,歐洲人有更大的野心──他們打算建設固定的貿易據點、壟斷貿易航線,並藉著地利之便發展熱帶農業。問題在於,這幅宏偉藍圖需要很多、很多的勞動力。

於是,歐洲人把腦筋動到了奴隸身上。光是一個荷蘭東印度公司,旗下奴隸的來源就五花八門:從東非到馬達加斯加,印度到緬甸,再從麻六甲到新幾內亞,幾乎把整個印度洋繞了一圈(喔,現在還要加上小琉球)。這些地區的居民膚色偏黑,被奴隸商人大肆抓捕,載運到公司所屬的各個地區,也就成為世人眼中的 swart 或「烏鬼」了。而在東印度公司的領地內,黑人是一種常見的勞動力,可以說只要有荷蘭人的地方,幾乎都有黑人奴僕在旁隨侍。

荷蘭人與黑人的緊密關係,在臺灣也留下紀錄。今天的臺南北區有座三級古蹟「烏鬼井」,永康還有個地名「烏鬼橋」,相傳都是由荷治時期被帶來臺灣的黑人所建。

這些奴隸在歐洲人、中國人與日本人中流通,閩、粵兩地海商也是「烏鬼」的愛用者。海上霸主鄭芝龍的手下就有不少黑人傭兵與僕役,而鄭成功攻打熱蘭遮城時,也派遣過兩支黑人火槍兵──他們曾經是荷蘭人的奴隸,如今正好同前主人算算總帳。

而遠渡重洋的黑人中最出名的,當屬那位被織田信長相中、長得人高馬大的黑人家臣了。後世傳稱,這位黑人家臣名叫「彌助」,近年由 Netflix 出資製作的動畫《武士彌助》,主角就是以他為原型。

當然,現實中彌助的經歷可就沒那麼有趣了。他在織田信長手下待了一年多,卻剛好遇上導致織田信長敗亡的本能寺之變。僥倖生還的彌助被送回老東家,也就是西班牙傳教士手中。彌助走投無路,只能繼續先前的奴隸生涯。

吹過岩洞的風

毫不誇張地說,荷蘭東印度公司的霸權建立在奴隸的鮮血上──僅 17 世紀的巴達維亞城,就有一半以上的人口是奴隸。

這些人身在異國他鄉,被切斷與家園的聯繫,唯有順從主人的一切要求。諷刺的是,荷蘭人居然把被「奴役」稱為「拯救」:野蠻的異教徒得以在基督徒的庇護下生存、溫飽,更能獲得文明的薰陶以及上帝的恩典。

下次若你有機會到小琉球一遊,不妨去烏鬼洞一探究竟,聽一聽風吹過洞窟時的呼嘯聲──

那或許是拉美遺民最後的哭嚎,更是數百年來,在這片海洋上,被奴役的人們無言的泣訴。

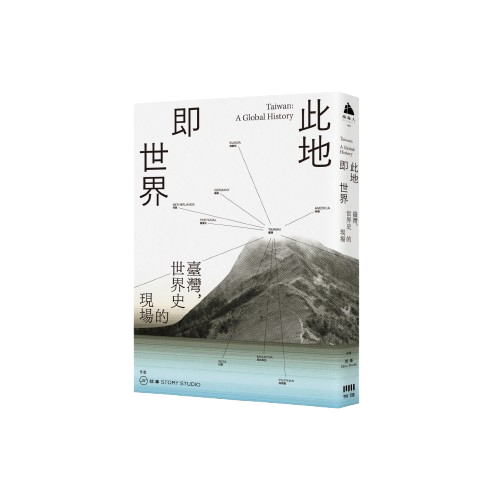

這些文章集結起來,就成了一部臺灣出發的全球史。

這個企劃的初衷,正是故事的核心理念:從生活發現歷史,從臺灣看見世界,從過去想像未來。我們希望將臺灣史與世界史,這兩個看似平行的概念,結合在一起。

在這樣的做法的背後,潛藏著一個信念,那就是:在地的就是國際的,在地的就是世界的,在地的就是全球的。如果我們將世界看做一張巨大的網絡,我們所在的世界,無論是臺灣的哪個角落,都是這張網上的一個節點,而從任何一個節點出發,都有機會看見全世界的模樣。

只要你懂得如何去看。

這本書就是希望和你一起,以這種新鮮眼光,再一次觀看這座島嶼的過往,也重新認識這個世界的歷史。我們精選了二十則故事,從清境農場、嘉義舊監獄、小琉球、鵝鑾鼻燈塔,到臺北的明星咖啡館、永和中興街的小吃攤、九份阿妹茶樓⋯⋯重新整編,按照時序分成四大單元。

每一則案例都反映了臺灣與世界的共鳴與共振。每一個案例都告訴我們:臺灣不是世界之外,而是世界歷史發生的地方。

[1]

里爾銀幣於 16~19 世紀初流通,原是西班牙錢幣,但荷蘭人也有使用,是歐洲人在東方的通用貨幣。當時從西班牙的殖民地到南亞各地的西班牙、葡萄牙人的通商地區都能看到里爾銀幣的身影,臺灣自然也不例外。

- Vink, Markus. “‘The World’s Oldest Trade’: Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century.” Journal of World History 14, no. 2 (2003): 131–77.

- 李瑞源,〈出獅有名-1630 年代 VOC 征伐小琉球之動機研究初探〉,《高雄文獻》第 1 卷第 3、4 期(高雄:2011),頁 96-115。

- 曹永和、包樂史,〈小琉球原住民的消失—重拾失落臺灣歷史之一頁〉,收於潘英海、詹素娟主編,《平埔研究論文集》,頁 413-445。臺北:中央研究院臺灣史研究所籌備處,1995。

- 胡煒權,〈織田信長與他的黑人家臣〉,日本史專欄。

- 江樹生譯註,《熱蘭遮城日誌》。臺南:臺南市政府,2011。臺灣日記知識庫。