掌握「脈絡」才能好好理解世界

——訂閱支持《故事》,一起灌溉臺灣的人文土壤!1970 年,由首相敦拉薩(Tun Abdul Razak)所領導的馬來西亞政府提出新經濟政策,以解決被認為是導致五一三暴力事件的根本原因:馬來人對其社會經濟處境的挫折感。新經濟政策試圖在此後二十年(1970 至 1990 年)達成兩項目標:第一,不論種族身分,消滅貧窮;第二,「重新組構社會,廢除以經濟功能來區別種族的情況」。然而,在實行過程中,新經濟政策將「馬來人支配轉變成馬來人霸權」,從而重新組建的馬來西亞多元社會契約,變得不利於非馬來人。

↑↑↑1969 年,由於反對勢力在選舉中首次超過馬來人為主的執政聯盟,引發馬來人與華人之間遍及全國的種族流血衝突,是為五一三事件。↑↑↑

新經濟政策透過各種措施提升土著地位,包括設計某些規範來確保馬來人取得更大比例的經濟財富。為達到這項目標,政府設定了「依據族群類別而制定的企業資本所有權的比例目標、就業機會配額、社會服務和發展撥款的分配,這加劇了土著—非土著之間的區分」。例如,政府設定的目標是到了 1990 年,土著在經濟的企業部門的參與比例是百分之三十。儘管有這項雄心壯志的經濟重組計畫,據估計在 1992 年,馬來人在經濟部門的所有權僅達百分之二十點二,遠遠落後於新經濟政策所設定的百分之三十目標,相較之下華人依然控制了百分之四十四點九。

新經濟政策也試圖透過建立一套大學入學名額的種族配額制度(quota,馬來西亞華人稱之為「固打制」)來提供馬來人更多的教育機會。例如,大學錄取人數的長期政策是百分之五十五的名額分配給土著,百分之四十五的名額分配給非土著。但馬華公會發表的報告指出,1986 年華人學生人數僅占五所大學新生總數的百分之二十七點一,大大偏離了新經濟政策所預估的數字。再者,馬來西亞大學內部另有一套非正式的配額制度,像是工程和經濟學這類熱門科系會保留較高比例的名額給馬來人。結果造成許多華人學生被排除在他們所選擇的學習領域之外,反而進入他們根本就興趣不大或根本沒有興趣的科系。[1]

這套教育配額造成許多馬來西亞華人前往外國的學院與大學留學。事實上,到外國留學的馬來西亞華人學生比在本國就學者還多,馬來西亞「(海外)留學生的比例是世界上最高的」。在無法確定能否在馬來西亞社會找到一席之地的情況下,許多具有才華和雄心壯志的馬來西亞華人學生,因此一去不回頭。在此同時,缺乏財力資源出國留學的人只能留在國內,怨恨自己實現雄心壯志的機會遭到剝奪。[2] 這類故事不勝枚舉,每個都是獨一無二的案例,但每個都同樣確信存在著不公平,他們的機會遭到剝奪。[3]

馬來西亞華人經常指出政府做出了承諾,新經濟政策的實施過程將符合憲法保障,也就是沒有任何一條關於馬來人特權的法令會導致「剝奪或授權去剝奪人們被賦予或持有的任何權利、特權、許可證或執照」(參閱Tan 1987: 251-52)。即使政府做出了這些保證,但就中產階級的馬來西亞華人的親身體驗,這項支持馬來人多數群體的肯認行動計畫根本就是種族歧視。他們經常抱怨自己被當成次等公民,並主張自己就像土著一樣是馬來西亞人,也應當得到平等的權利(Nonini 1997 : 208)。

再者,儘管許多非馬來政治人物肯定新經濟政策的原則,但他們抗議固打制的實施已過度狂熱。正如馬來西亞人類學家山蘇的觀察結果:

因此,許多學者所提出的結論就是,實施新經濟政策加劇了族群分裂,無法促進社會團結。[4]

新經濟政策原定的執行期限是 1990 年,隨著這個日期的逼近,非馬來人開始呼籲政府檢討在二十年前所制定的這套偏袒特定族群的政策。政府確實做出了回應,組建了多元族群的「國家經濟諮詢理事會」(National Economic Consultative Council, NECC),裡面的一百五十名成員分別代表各個不同的利益群體,同時也邀請他們針對 1990 年之後的經濟政策提供建議。

值得一提的是,這些分歧多樣的理事會成員確實有達成共識,並送交政府一篇長篇報告。雖然該理事會提議對政策進行深遠的改革,但最後政府並沒有採納他們的建議。讓許多非馬來人感到失望的是,政府最後提出的「新發展政策」(New Development Policy)依然堅持「新經濟政策的基本目標、特性與策略」,即使新發展政策確實強調經濟增長,而不是新經濟政策所側重的財富重分配。

新經濟政策在種族經濟重組計畫方面確實是成功的,但許多人付出極高代價。然而,1998 年印尼在嚴重經濟衰退之後,引爆全國各地的反華人騷亂,馬來西亞卻依然相對和平。為此,首相馬哈迪聲稱新經濟政策成功,他的結論是:

印尼之所以會發生針對華人商店的騷亂搶劫,就是由於大多數企業控制在華人之手,印尼也欠缺如同馬來西亞的新經濟政策,因此未能在原住民與非原住民印尼人之間進行財富比例重分配。

馬來人的困境

儘管許多華人認為,馬來西亞政府對馬來人多數群體所制定的肯認行動計畫確實是個歧視,但馬來人卻採取不同觀點來看待這項社會重構。也許最有說服力和影響力的馬來人代言人是前首相馬哈迪,他在 1970 年出版頗負爭議的《馬來人的困境》一書,提出他對馬來西亞歷史和社會的獨到詮釋,以及他設想的馬來西亞族群問題解決方案。雖然馬哈迪醫生在政治流亡期間寫了這本書,但馬來西亞政府決定予以查禁,直到 1981 年他就任首相的那一年才解禁,邱武德如此總結:「許多馬來西亞人從《馬來人的困境》這本書裡,找到支持土著經濟參與計畫的最強力依據與合理化理由」。

馬哈迪醫生試圖在這項研究解釋五一三暴動的原因。他問道:這個「多元種族、多元語言和多元宗教的國家」究竟出了什麼問題,使得原先存在於不同種族成員之間的寬容和理解嘎然終止了?而他的結論是,其實真正的種族和諧從未存在。即使馬來人與華人比鄰而居,各方最終都退回到「自己的族群和文化的聖地,彼此都沒有真正侵犯對方」。

再者,他指出在馬來西亞獨立之後,政治人物繼續認定「華人只關心做生意和聚斂財富,馬來人只想要成為政府公務員」 ──這套族群分工是英國殖民統治所創造的。政府做出這些認定時未能認識到華人的政治抱負,以及馬來人有興趣增加他們參與經濟的比例。結果就演變成「1969 年 5 月13 日爆發的殺人、放火和無政府狀態」。

馬哈迪醫生依據馬來人與華人這兩個社群在種族、環境、歷史與社會的差異,解釋為何馬來人農民會缺乏經濟發展,而華人卻在商業獲得成功。他認為,由於土地生產力豐沛,馬來人並沒有盡其所能來獲取食物或展現其創造力。就算是「最衰弱和最懶惰的人也能過著相對舒適的生活、結婚與養育後代」。

相較之下,華人移民來自「災難頻仍」的國家,在那裡他們為了奮鬥求生存而變得堅強。由於貪官汙吏控制著中國,華人變得善於討好官員,也學會組建祕密會社來保護自己。因此這一群離開中國遷移到馬來西亞的華人意志堅強、富冒險精神且足智多謀。馬來人在面臨這群「勤勞且有堅定決心的」華人移民的競爭時,由於天生和環境因素而積弱不振,於是就退出了商業經營的部門。

就如同英國在海峽殖民地的殖民官員也曾注意到的,馬哈迪醫生犀利地指出華人的排他性。例如,他在檢視華人的商業行為時就提出結論:「他們緊密的社群商業連結關係、普遍掌控批發和零售業、對運輸業的控制、強大的銀行和自己擁有的財富,構成了堅不可摧的障礙,在自由的企業社會中,這足以用來對抗其他社群對其經濟獨占領域的實質侵犯」。他指出:「身在這個處境的馬來人抱持著各種不同態度,從自我滿足並接受被排除在商業和工業的經濟領域之外,到深刻怨恨並羨慕華人所享有的經濟主控權」。

雖然早在馬來西亞宣布獨立並脫離英國人統治時,殖民時代就已告終,但馬來西亞的華人和印度人社群繼續定居在該國,也沒有意願回到自己歷史上的祖居地。因此有許多人在極其寬鬆的公民權法令下成為公民,留在這個新建立的馬來西亞國家。據馬哈迪醫生所說,這為馬來人留下難題:

突然間,馬來人開始明白,他甚至不能把馬來亞稱作自己的土地。這裡不會再是 Tanah Melayu──馬來人之地。他現在是個不一樣的人,一個馬來西亞人,卻是馬來裔馬來西亞人,他在馬來亞──他的土地──的政治權威現在必須和他人共享,而且用不公平方式來共享。這好像還不夠,他一直被要求放棄他的那份影響力,放棄越來越多。

此外,雖然「其他已在馬來亞定居並建立家園的各個種族」已被授予公民權,但是馬哈迪認為,「(有權)決定公民權、權利和義務的形式之人,就是馬來人」。

馬哈迪擁護族群國族主義的邏輯,拒絕採用屬地主義的公民權模式。他駁斥華人和印度人有同等資格來享有相當於馬來人的公民權,並且捍衛馬來人在控制馬來西亞領土所具有的權利:

他感嘆,由於這種「倉卒」擴充公民權範圍的結果,馬來西亞社會缺乏整合和同質性。

馬哈迪醫生提議,為了補救上述的問題,所有公民應該同化於「原初具決定性的種族」(original definitive race),也就是馬來人的語言與文化。他更捍衛採用馬來語為主要教育媒介語的主張,認為「教育體系始終是單一體制且屬於全民的」。最後,他主張,雖然大多數的國族國家並不堅持宗教上的統一性,但是,「具決定性的種族」(馬來人)會在語言、移民、公民權和教育等方面實施控制,使其文化長久存在。這些控制措施的預期結果就是同質化的公民,全都「帶有這個決定性種族的基本特徵」。

馬哈迪醫生自 1981 年起擔任馬來西亞首相,二十餘年來推動他對馬來西亞的未來願景,直到 2003 年退休為止。在他的領導下,馬來西亞政府尋求發展一套植基於馬來人認同的國家文化,有時甚至設想發展一個嶄新的「馬來西亞種族」(Malaysia race, bangsa Malaysia)。

華人的廟宇和節慶是其中不可忽視的面向,其不僅是華人移民建立其社會存在感、組構社會生活,並展現經濟實力的一種手段;華人也透過文化實踐傳遞社會記憶、創造屬於族群的「記憶劇場」。

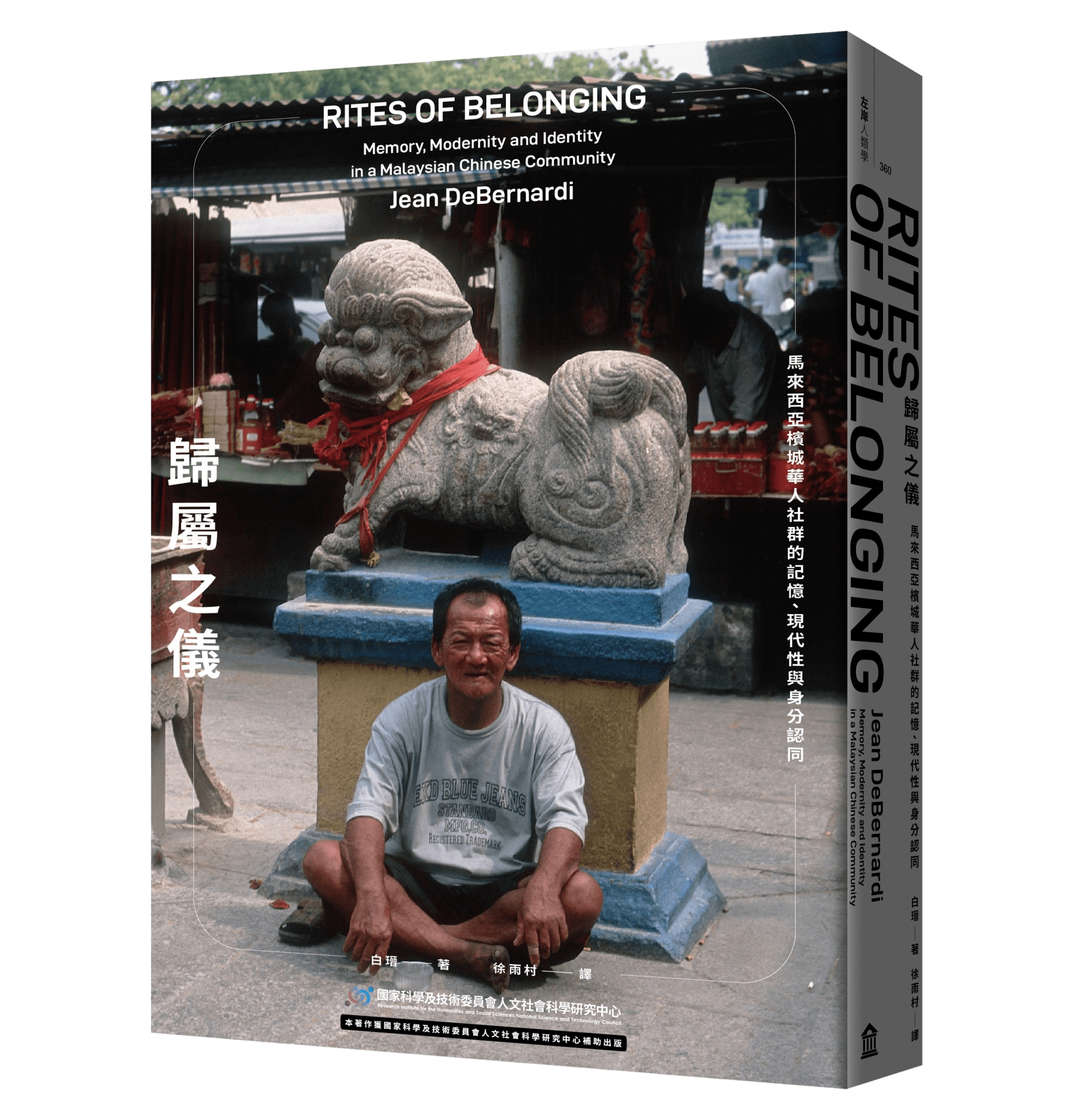

1979 年,人類學家白瑨到檳城進行華人傳統信仰的民族誌研究。田野中,她學習華語,也學著講混合馬來語的福建話,她試圖從乩童、道士、寺廟管委會,甚至政治人物等檳城華人身上,建構出一套他們關於自身信仰以及認同的敘事。但這個田野方式在她 1987 年來到臺灣後發生了變化。她在臺灣意識到,臺灣在歷經日本統治、國民黨占領、蔣介石丟失中國大陸前後所發生的幾場創傷性事件,塑造了臺灣閩南人所抱持的政治態度。檳城歷經超過一百五十年的英國殖民政府以及脫離殖民後的馬來西亞政府的統治,同樣塑造了檳城華人的社會記憶、儀式習俗和社會政治策略。她決定納入英國殖民時期的歷史文獻研究,試圖從人類學角度,探討檳城華人從 1786 年到 1990 年代所面臨的族群歸屬感議題。

白瑨試圖以人類學的視角、人類學知識,重寫——也重新解釋——一部檳城華人史。

[1] 例如,國民大學(Universiti Kebangsaan)的一位教授報告指出,法律系的教授全部是馬來人,而且學生也幾乎 100% 都是馬來人。

[2] 如欲了解當代馬來西亞華人將子女送到海外接受教育,以追求未來經營跨國企業或移民選項的各式策略,以及晚近前往日本與台灣的勞動力流動模式,請參閱 Nonini 1997。

[3] 王愛華將持有多本護照或到各地旅遊以尋求機會的華人,視為運用新的跨國策略以建構多重的替代性身分認同,並從「彈性公民權」來謀求好處的個體(Ong 1999)。她對於華人跨國主義的詮釋強調了這些具活動力個體的能動性,但或許她並未充分著眼於引發這些流動的政治不確定性。諾尼尼(Nonini 1997)探討了馬來西亞華人的移民就業策略,他們想要離開並不是因為他們對全球經濟的參與,而是對於身為次等公民感到的政治不滿所致。

[4] 例如邱武德指出:「新經濟政策擁護著 1969 年之後的國家發展意識形態,並設計用來成為支持國家團結這項偉大建築的社會基礎工程」,變成是「在政治上非常令人困擾」的東西(Khoo 1995: 107)。