想像你是一名導演,電視臺想拍攝專屬於臺灣的「大河劇」──意指以一個家族或時代為主題的戲劇類型。

最關鍵的場景和時代該如何設定呢?或許可以從北臺灣開墾歷史說起:19 世紀末,劉銘傳「新政」促成臺灣繁榮,而「撫墾」是新政中非常重要的一環。但是,劉銘傳所設立的撫墾總局竟不在臺北、臺中或臺南,卻是在今日的桃園大溪。

一切都從大溪通議第說起

而在大溪掌管撫墾總局的「幫辦大臣」,則是政商兩棲的大紅人林維源,大溪正是他家族的根據地。

事實上,如果劇集的場景設定在大溪,林維源就會是這部劇理所當然的「主角」。

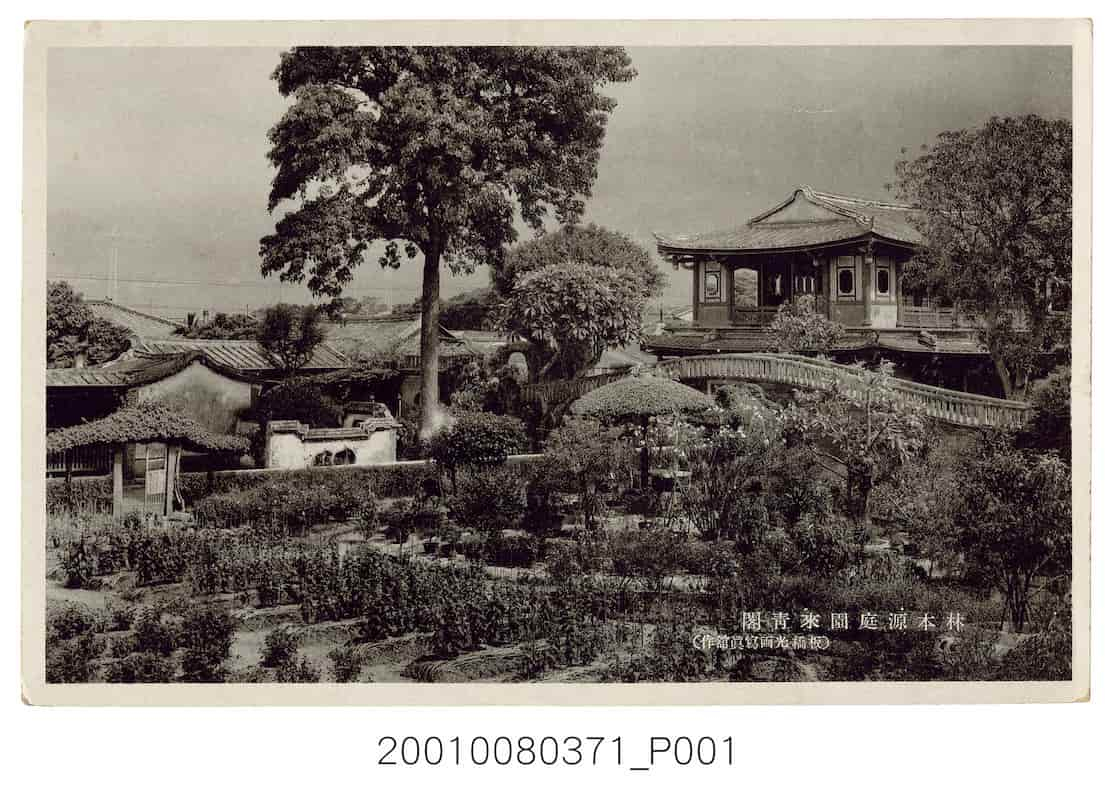

板橋林家花園中一景:來青閣(Source: 開放博物館,典藏者:國立臺灣歷史博物館)

林本源家族就是著名的板橋林家,而林維源擔任幫辦大臣時,林家的總部也確實已經在板橋,但他們在板橋「設點」之前,就已經先在大溪開闢出一片事業,且並未因為遷移到板橋而棄守。事實上,林家後人曾立下一塊高達 9 呎的石碑,上頭寫著「林本源發祥之地」,設立的地點正是大溪。不只如此,林維源所坐鎮的撫墾總局,最早也正設在他祖父林平侯所興建的家族宅邸「通議第」。[

1]

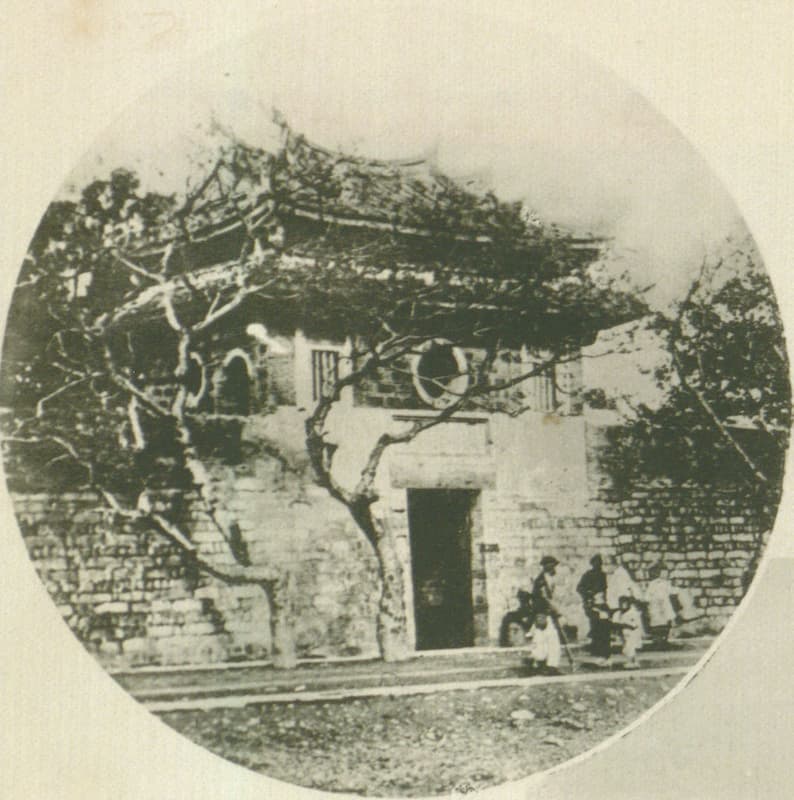

通議第不只是一棟房子,而是占地 4 公頃、用石材砌成的城堡,且形制上多處比照官方的蓋法,光是城壁就有約 4 公尺高。[

2]

林本源家族在大嵙崁修築的通議第(Source: 開放博物館,典藏者:中央研究院臺灣史研究所檔案館)

林維源祖父林平侯沒想到的是,落成約半世紀後,即使家族的總部已經移到板橋,但在大溪的這棟宅第還真的同時肩負起官府的職能,成為撫墾總局的所在。

微妙的政商關係?

其實,若非為了撫墾,就連林維源本人也很可能不會在大溪辦公,甚至也不會在板橋,而會在廈門──他與臺灣政壇的關係本來一度尷尬,而這是因為官員一直要他捐錢,讓林維源不勝其擾。

林家一直都是捐獻大戶,捐款不只用於建設臺灣,就連河南、山西在 1884 年遭遇天災時,官員也找上林維源。那年,清帝國募得的賑災款項中,每三塊錢就有一塊錢是出從林家的口袋支出。[

3]後來,林維源又在官員的「強力邀請」下捐助大甲溪造橋建堤、臺北府建城,還得認領官府的軍事支出,朝廷明明已經答允他可以「永不再捐」,卻又違背承諾,他終於忍無可忍,帶著親屬避居廈門,是一直到劉銘傳上任後百般邀請,希望與他結盟,他才願意再度捐獻,並且回到臺灣。[

4]

而林維源與劉銘傳的結盟,並非一般的官商合作而已,而是臺灣發展史上非常重要的一頁──有歷史學家分析,與林維源這樣的豪紳合作,正是劉銘傳開墾政策成功的主要原因。[

5]

劉銘傳的成功,是相對於沈葆楨的失敗。劉銘傳抵臺之前 10 年,沈葆楨就已經大張旗鼓辦理「開山撫番」。從現代人的角度,「撫番」意味著對原住民族的殺害與侵奪。但是,即使只從那時沈葆楨自己的角度、或者說從帝國的角度來說,他的政策也是失敗的:「傷人逾萬,糜餉數百萬」[

6],卻終究無法成功推展。

但眼看臺灣山區有這麼豐富的潛在經濟資源,劉銘傳決定再試一次,而這時,他面對著雙重挑戰:不但要有效,還要不勞民傷財。在這個背景下,劉銘傳給朝廷的承諾是「不增一兵,不增一餉」,[

7]要讓國家零負擔。

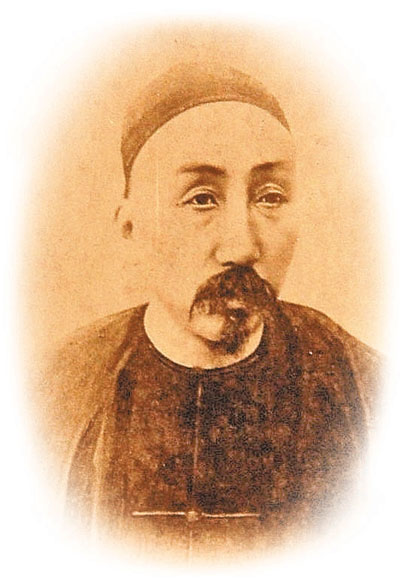

在臺灣推行各項新政的劉銘傳(Source: Wiki 公有領域)

在這樣看似不可能的要求下,劉銘傳構思出兩全其美的勝利方程式:先由林維源這樣的士紳負擔初始的開墾與武裝成本,必要時官府再以武力為他們撐腰。這樣一來,國家不必一下子就投注資源,但士紳也可以仰仗國家的支應與庇護,不至於孤立無援。[

8]

「撫番」:林家與劉銘傳聯手

「武力」是其中的關鍵詞。如果要呈現撫墾的真實樣貌,一定會有戰爭的「大場面」。畢竟,所謂的「撫番」,最主要都是以武力壓制原住民族。

比如說林維源第一次「剿番」。第一個場景正是林家在大溪通議第。那是八月中旬,林維源坐在通議第裡聽取報告,知道泰雅族的部落、位於今日桃園市復興區的阿打歪社「出草」,在第一線有 21 人被殺。他立刻判斷,這該是「呼叫」劉銘傳、找國家助拳的時候,劉銘傳收到林維源的訊息,立刻趕到大溪的林家城堡,與林維源共商解決方案。

兩人在商討之後決定,由劉銘傳負責調動官兵,林維源則拿出一筆銀子,負責派人遊說鄰近的部落派人擔任嚮導,為官兵引路。而因為山上的路況實在太差,為了讓上千官兵能夠通行,林維源又再出了一筆錢專門修築道路,直通阿打歪社門口。阿打歪社的泰雅族人見到大軍壓境,情知打不過,只好出面投降,連周邊其他 17 個部落也一起「歸化」。距離林、劉二人在大溪訂定計畫才不到兩週,官兵就能回到大溪,兩日後再返回臺北,林維源的第一次「剿番」就大獲全勝。[

9]

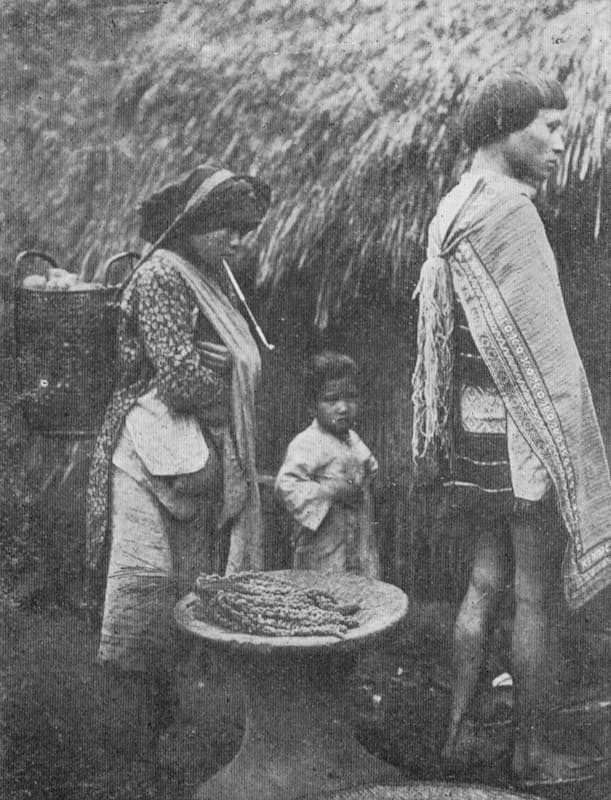

居住在大溪山區大漢溪上游角板山的泰雅族,拍攝於日治時期。(Source: 開放博物館。典藏者:中央研究院)

我們可能會想:又要負責資金、又要負責武力,那林維源他得到了什麼呢?答案是,他不僅成為臺灣政壇舉足輕重、甚至可能最具影響力的人物,也有了閃亮亮的官銜──欽差幫辦台北開墾撫番事務三品卿銜內閣侍讀學士林──同時,林家在官方撐腰之下,名下的土地更越來越多,更穩坐臺灣最大地主的地位。[

10]

此外,林維源還不滿足於只當地主,還利用政治影響力繼續為家族賺進更多金錢。最好的例子或許是,勢力範圍主要在北部的他,政策開辦才兩年而已,就與負責中部山區開發的另一名紅人林朝棟(霧峰林家的家長)合力提議,希望官府將樟腦劃歸「官辦」,讓他們兩家直接取得壟斷地位,賺取高額利潤;[

11]再過一年,林維源又「建議」劉銘傳為茶業大幅砍稅,不再需要依照田地大小納繳,而是按照產量課徵。[

12]

樟腦與茶:始於 1860 年,開港通商的意外大禮

樟腦是山地的產物,茶葉則產於山坡和丘陵。大溪之所以能繁華興盛、之所以能成為臺灣首富林維源的家族根據地,正必須歸功於山林資源,同時也必須歸功於河流。

1860 年,清帝國與英、法簽訂《北京條約》,開放臺灣的淡水、安平二港通商,1862 年正式開市,使得臺灣茶葉和樟腦外銷的市場大幅擴增。經濟價值大增,意味著大溪的山林地,投資報酬率翻了數倍。

具體而言,獲利的方式是這樣的:大溪的山林地經常密布天然的樟樹,可以先砍伐下來,提煉成樟腦,而一塊地的樟樹都砍伐完畢之後,又可以直接轉型,無縫接軌改種茶葉。[

13]此外,大溪腹地廣闊,又有大漢溪水運之利,商行能藉著河運將這些貨物運往臺北、再由淡水出港。這些條件下,在大溪開發山坡地的獲利便相當可觀──事實上,林家甚至還是一條龍經營,開了自家的茶商「建祥號」,負責茶葉運銷,一度是大稻埕資本額最高的茶商。

大溪位處山地、平原、河流交界的地理位置,使這裡成為重要的貨物轉運站。(Source: 開放博物館。典藏者:中央研究院)

財富密碼:有土斯有財

開港通商之前,漢人開墾者通常是開闢水田,但成本高、產量低,獲利通常並不豐厚。事實上,在開港通商的十年前,林維源父親那一輩甚至曾經棄守山區、遷回平地。[

14]

相對之下,開港通商後,茶葉、樟腦等行業利潤之高,即使進入山區的漢人一開始就得投資大筆資金「設隘防番」,組織武裝力量防範當地原住民族,但仍然有利可圖[

15]。是在這個背景下,林家才能從本來就已相當殷實的大家族,更進一步成為臺灣首富,成為劉銘傳尋找民間合作對象時的首選。也是因為這樣的背景,才使得「進一步開發更多山坡地」成為對林家而言這麼誘人的選項,因此這麼有意願與劉銘傳合作。

而當時實際開發土地的方式,是由林家與多個在地家族合資,共同組成所謂的「陳集成」墾號。尤其值得注意的是,這個墾號早在開港通商前的約 30 年、山地開墾利潤還不高時就已成立,而且原先的主導權甚至還不在林家手上,是由更早就來到大溪的其他家族所掌握,林家是在後來的幾十年間,透過增資等作法,終於取得經營權。[

16]

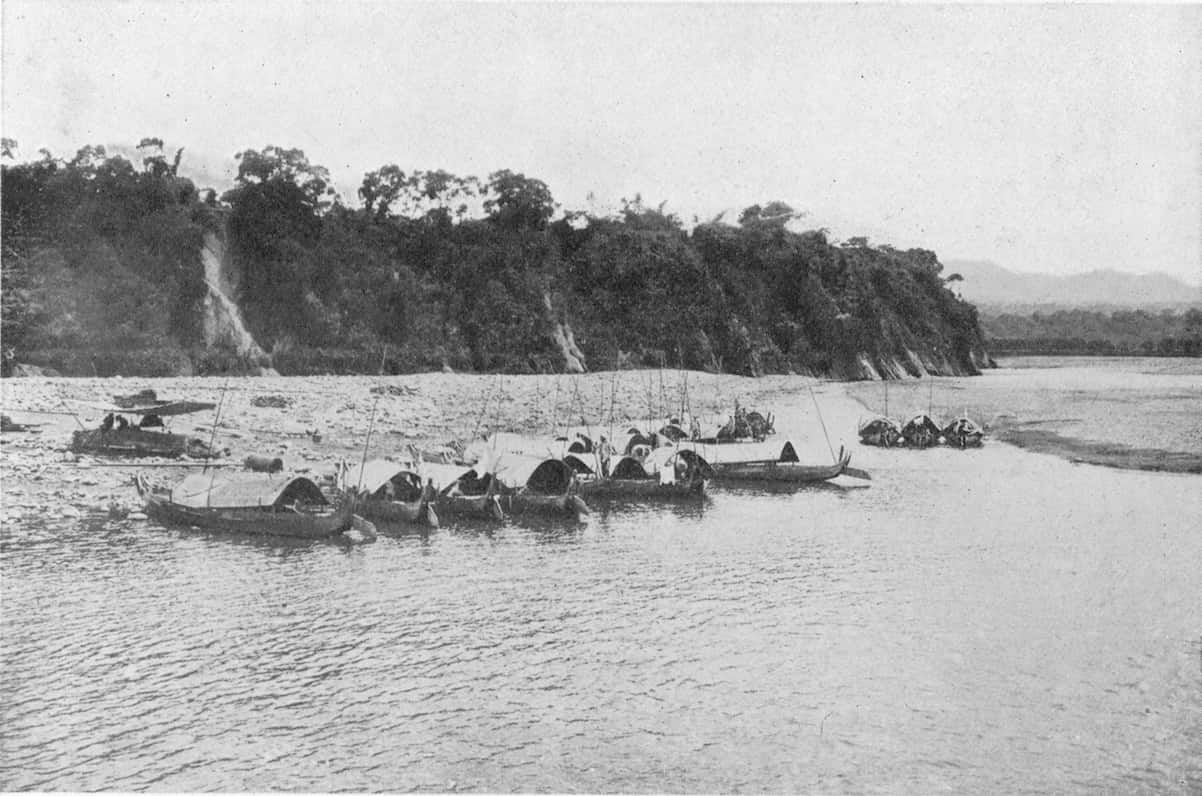

大嵙崁(大溪)溪邊等待運送的茶菁,當時北部商行在此收購各式特產,如茶、樟腦後,再用水運送往大稻埕等地加工及外銷。(Source: 國家文化記憶庫 /CC BY-NC)

大溪的故事,仍未完待續

林家的「通議第」雖然現在已不復見,但從現存的街道仍可觀察其脈絡,城牆正門外當時是非常熱鬧的市街,現在是大溪第一市場所在,大溪老城區主要的道路規劃,也是沿著周邊而設立。造就昔日繁華的主角雖早已不再現場,不過仍在大溪留下不少遺跡,下一次當我們來大溪遊玩時,不妨留意街道上這些古色古香的建築,靜靜感受時間的氛圍。

今日遊人如織的大溪老街,正是圍繞著通議第而發展起來的市街。(Source: jauyin luo/CC BY-ND 2.0)

看見大溪如何發展、大溪人如何經營地方的故事,從個人、家族或不同組織百年來發展及經營地方的角度切入,帶領大家逐步認識大溪土地與人的故事。

大溪歷史館是你深度探索大溪最好的起點!找一個休假日,看展覽、聽故事、玩木藝、逛老街,大人小孩一起「開箱大溪」吧!

- 如果你相信「人文知識」是重要的——《故事》是全臺第一家、也是目前最大的歷史專門新媒體,擁有超過 20 萬使用者與 50 萬社群追蹤者,在輕視人文素養的時代,仍堅持專注於人文知識的傳播。

- 如果你相信「認識歷史」該是全民運動——《故事》懷抱著知識走進生活的使命,透過有趣的文筆和切角,讓臺灣與世界的歷史進入大眾日常,已經累積超過 5000 篇深入淺出的歷史文章!

- 如果你相信「脈絡與思辨」才能好好理解世界——在資訊爆炸破碎的時代,《故事 》集結超過 50 位作者,以歷史人文的專業,提供理解世界的脈絡、探索議題的深度,帶領讀者在眾說紛紜中慢下來好好思辨。

——每日 5 元,今天就成為「人文知識」的守護者!

[1]連橫,1984 [1920],《臺灣通史》,大通,頁470。轉引自薛琴建築事務所,2014,《桃園縣大溪鎮古城牆先期調查案成果報告書》,桃園縣政府文化局,頁 10。

[2]薛琴建築事務所 2014:30。

[3]黃富三,2001,〈清季臺灣之外來衝擊與官紳關係:以板橋林家之捐獻為例〉。《臺灣文獻》,62卷4期,頁131-159。引自頁141-145。

[5]黃富三,1995,〈板橋林本源家與清代北臺山區的發展〉。《臺灣史研究》,21卷,頁5-49。引自頁15-19。

[6]此為臺灣道劉璈於1884年4月上奏朝廷時對開山撫番政策實行情況的描述,出自劉璈,《循台退思錄》,文叢21,頁256;轉引自黃富三1995:15。

[7]「剿撫生番歸化請獎官紳摺」,《劉壯肅公奏議》,頁206-207;轉引自黃富三1995:17。

[8]黃富三1995: 46-47。

[9]黃富三1995:20。

[11]「官辦樟腦、硫磺開進出口片」,《壯肅公奏議》,頁369;轉引自黃富三1995:40。

[12]黃富三1995:39。

[13]林滿紅,1997,《茶、糖、樟腦業與臺灣之社會經濟變遷(1860〜1895)》,聯經:頁67、167。轉引自薛琴建築事務所2014:8。

[15]李文良,2021,〈番屯與隘墾──十九世紀北臺灣邊區三層埔的案例〉。《漢學研究》,39卷2期,頁211-250。引自頁241-242。