這是獨居的民,不列在萬民中。

——《舊約聖經》〈民數記〉二十三章九節

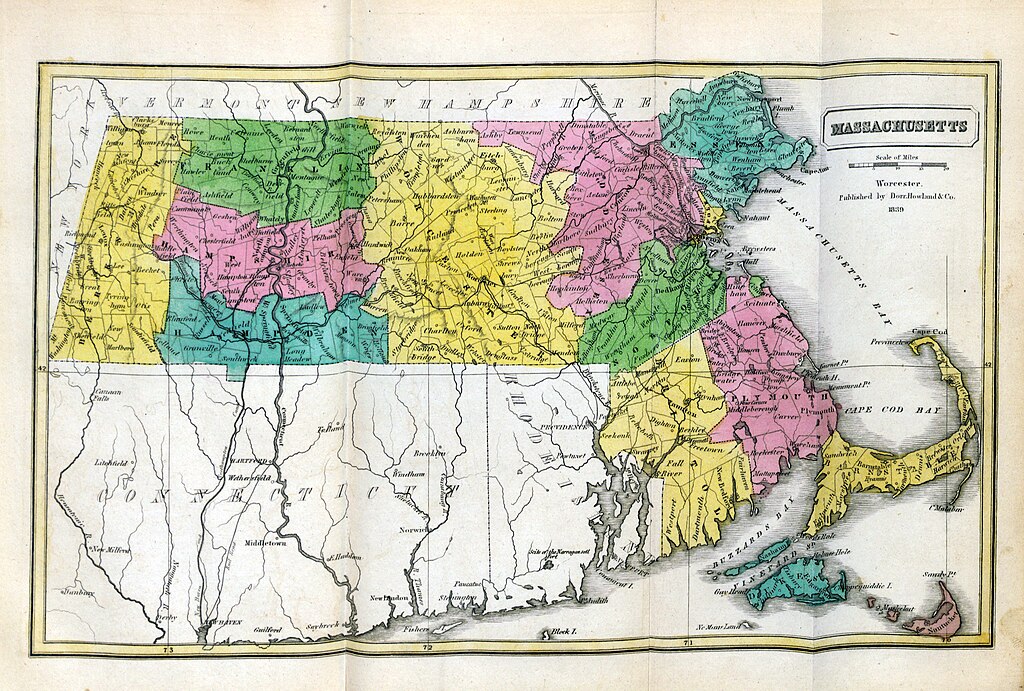

1976 年的 8 月,梅斯皮萬帕諾格部落委員會向聯邦法院提出一萬六千英畝土地所有權的訴訟,其中包括梅斯皮鎮四分之三的土地,即「鱈魚角的印地安城鎮」。(梅斯皮鎮是從該岬南岸延伸至內陸,面對著瑪莎葡萄園島,介於法爾茅斯和巴恩斯特布爾之間。)隨後進行了前所未有的審判,審判的目的並不是解決有關土地所有權的問題,而是決定這個自稱為梅斯皮部落的群體,實際上是否為印地安部落,並且是否與十九世紀中,那個在一系列競奪的法律行動中失去土地的印地安部落是同一個。——《舊約聖經》〈民數記〉二十三章九節

梅斯皮的土地訴訟案在概念上和帕薩瑪奎迪(Passamaquoddy)和佩諾斯科特(Penobscot)部落宣稱擁有緬因州大部分土地的訴訟案相似。後者的訴訟案在聯邦地方法院最初取得勝利,並且在卡特總統的直接干預與五年的努力交涉後,獲得有利的庭外和解。這些部落獲得八千一百五十萬美金,取得三十萬英畝土地,以及保有印地安保留區的地位。

佩諾斯科特–帕薩瑪奎迪訴訟案的法律基礎如同該案律師圖倫所設想,是 1790 年的《禁止買賣印地安土地法》(Non-Intercourse Act)。這項立法宣布的法案旨在保護部落群體免受不道德的白人強奪,宣稱唯有在國會許可的情況下,印地安土地的轉讓才能合法完成。這項法案從未被撤銷,儘管在整個十九世紀仍然經常出現違背該法案的情事。

1970 年代,當印地安團體訴求《禁止買賣印地安土地法》時,實際上他們是在試圖扭轉一個多世紀以來對印地安土地的襲奪。土地轉讓的問題對於東岸的族群部落來說尤其嚴重,他們對於集體土地的宣稱往往是不清楚的。當法院判決確認《禁止買賣印地安土地法》適用於非保留區印地安人時,無疑開啟了訴訟之門,如同緬因州的部落土地訴訟案一樣,他們聲稱近兩個世紀的印地安土地轉讓,包括一般買賣,都是無效的,因為這些轉讓從來沒有經過國會的許可。

雖然梅斯皮地區的主張與緬因州印地安人相似,但仍然存在著許多重要差異。帕薩瑪奎迪和佩諾斯科特是公認的印地安部落,在該區域擁有獨特的社群和明確的原住民根源。而梅斯皮的原告,所代表的是鱈魚角三個世紀以來被稱為「印地安城鎮」中的大部分非白人居民;但他們的部落治理制度長期以來一直難以捉摸,尤其是在訴訟發生前的一個半世紀。再者,大約自 1800 年以來,麻薩諸塞州的語言就已不再是梅斯皮的共同語言了。鎮上的普遍信仰剛開始主要是長老教派,後來則是浸信會。

幾個世紀以來,當地居民已經與其他印地安族群、白人、黑人、美國獨立戰爭時英國軍隊僱用的赫斯傭兵中的逃兵(Hessian deserters)、佛得角居民等通婚。梅斯皮的居民相當活耀於現代麻薩諸塞州的經濟和社會。他們是商人、學校教師、漁夫、家務工、小承包商。這些有著印地安祖先的居民,能否聲稱他們是在十九世紀中葉被剝奪了集體擁有土地的梅斯皮部落的後代,並因此提起訴訟?這是聯邦法官向波士頓陪審團所提出的問題。只有當陪審團回覆的答案為「是」,此一案件才能進入土地權的審判。

1977 年秋末,聯邦地方法院展開為期四十一天的證詞攻防,名為《梅斯皮部落訴新西伯里等地案》,這是對一場複雜的多方爭議簡略的表達方式。梅斯皮部落指的是原告梅斯皮萬帕諾格部落委員會,成員將自己描述為梅斯皮部落的一個分支。非營利倡議團體美洲原住民權利基金會聘請了律師團協助準備這場訴訟,圖倫與馬格林是律師團的首席律師。在法庭上,圖倫、馬格林、吉爾摩和吉諾爾,協助出庭律師謝布,對原告的案件進行辯論。訴訟案中的新西伯里等地指的是新西伯里公司(一家大型開發公司)、梅斯皮市鎮(代表一百多名個別的土地所有人),以及其他各種類型的被告(保險公司、企業、房地產所有人)。案件的辯護方則交由波士頓大型律師事務所海爾和多兒(Hale and Dorr)的聖克萊爾(他是尼克森水門案的律師),以及古德溫、波克德和豪爾律師事務所的馮.蓋士托律師負責。這兩位律師與其他八位律師組成了被告的律師團。

梅斯皮鎮出現在被告這一點需要進一步解釋。直到 1869 年,住在梅斯皮的社群才被正式賦予城鎮地位。從 1869 到 1964 年,鎮政府大多數掌握在印地安人手中。在這段期間內,除了一位市政委員之外,其餘都是印地安人或是與印地安人結婚的人。在審判上出示的系譜證據顯示,城鎮官員彼此的家庭關係相當密切。沒有人會質疑 1960 年代之前梅斯皮是由印地安人所管理的這項事實。不同的意見只在於他們是否以「印地安部落」的身分來管理。

這種基本的人口和政治情況三個多世紀以來都沒有發生劇烈變化,但在 1960 年代初期發生了革命性的改變。在此之前,人口普查數據顯示梅斯皮的人口波動介於 350 名印地安人與「黑人」、「有色人種」或「混血者」(官方的類別經過調整變更),以及不到一百名白人之間。有一項用作審判基準的統計資料顯示,1859 年的人口計算中只列舉了一位白人居民。1960 年之後,白人第一次在紀錄上呈現為多數,到了 1970 年,白人的人數以 982 人比 306 人,超越印地安人與其他有色人種的總和。1968 年,三名城鎮市政委員中有兩名為白人,第三位則是印地安人。這個比例是在訴訟期間產生的。梅斯皮的白人市政委員投票決定,該城鎮應在法律上代表那些占多數且受到土地索賠威脅的非印地安裔的財產擁有者所有。

但是,當地方政府脫離了印地安人的控制(也許是永久性的),隨著開發規模的擴大,許多印地安人開始感到不安。他們原先視為理所當然的想法──這是他們的城鎮──如今不再是事實了。早先開放用來打獵和捕魚的大片未開發土地,突然掛上了「禁止擅自進入」的標誌。某段海岸線居然被選為兩座高爾夫球場興建和開發計畫地點,新西伯里的發展看起來有點太令人驚訝了。

傳統居民和新來者之間的緊張關係加劇,最終導致這次的訴訟,它獲得大多數(但並非全部)梅斯皮印地安人的支持。這次土地索賠雖然重點放在十九世紀的財產損失,但實際上是企圖重新取回最近才從印地安人手中失去的城鎮控制權。

埃爾.米爾斯的證詞

(故事編按:以下為本書作者對本案證人的證言引述與描述,以此提升讀者對梅斯皮族群的更直接理解。在本章中,作者將一再引用、呼喚這些證人的敘述片段。惟讀者需注意的是,如作者於書中所指出,這些片段來自作者本人的擷取,而其又來自事後的庭審記錄;其注定為一種視角,而非事物的全貌。)埃爾.米爾斯(Earl Mills)已經在法爾茅斯公立學校系統的高中任職超過二十五年。1952 至 1967 年,他住在距離梅斯皮十英里的法爾茅斯。米爾斯教授體育、健康和社會科學。他是學生會的指導老師,同時督導其他各種課外活動。

他與前妻雪莉擁有梅斯皮鎮上最好的餐廳。他是那家餐廳的主廚。

自 50 年代中葉以來,米爾斯一直擁有梅斯皮萬帕諾格部落翔鷹酋長(Chief Flying Eagle)的頭銜。

在法院證人席上,他表現得認真又有魅力,非常像運動教練或童子軍領袖。他48 歲,身材修長,一副運動員的樣子,繫著條紋領帶、身穿藍色西裝外套和樂福鞋。

米爾斯回想起 1930 和 1940 年代,他在梅斯皮的那段青春時期。他從來沒有像他的兄弟艾爾伍德(Elwood)那樣擅長打獵,所以通常會跳過例行的狩獵行程。早些時候,他提出問題並且讀書。他詢問他的祖母,關於他叔父背後的「堅強臂膀」(叔父曾經擁有酋長的正式頭銜「流浪者」),也問過他那作為鎮上出納和稅務員的母親,「我背後的堅強臂膀。」

米爾斯回憶,30 年代,有些鎮民偶爾會穿著盛裝,少數的人會講一些印地安語。他記得鎮上聚會銷售穀物的活動、每年的海灘旅遊、一年一度的鯡魚節等這些與社群緊密相關的節慶氣氛。

.jpg)

米爾斯說他仍然可以辨認出兩處「印地安小酒館」,但大部分早就都被清掉了,因為堆高的樹枝容易引起火災。

米爾斯描述的是印地安人儀式的內容。他由浸信會教徒扶養長大,不過現在並不會認為自己是個基督徒;但他相信有一位造物者,「比我更偉大。」

米爾斯說,當他問起印地安人的工藝品,尤其是傳統梅斯皮辮狀簍子的時候,他父親告訴他,「劍橋附近的那些人肯定早就把它們拿走了。」(可能指的是哈佛人類學系。)他的父親示範如何編織樹皮簍子給他看,這個技能是他父親年少時從梅斯皮製簍師傅奎普什(Eben Queppish)那裡學到的。

米爾斯回憶說,他還是個小男孩的時候曾捉弄過老人家,包括那時候的巫醫威廉.詹姆士(William James)。

在法爾茅斯高中,米爾斯擅長田徑運動。(「你必須成為一名鬥士才能做到這一點。」)體育是在充滿威脅的環境中獲得自信的途徑。在學校之外,他像他的父親和其他梅斯皮印地安人一樣,在該地區擔任狩獵和捕魚團體的嚮導。

問:「你的童年與小鎮上其他年輕人有何不同?」

答:「我們是不同的。我們知道我們是不同的。我們被告知我們是不同的。」

直到 40 年代晚期,米爾斯才在軍隊學到印地安舞蹈。在迪克斯堡(Fort Dix)進行基本訓練期間,一個寂寞的夜晚,他的兩位同僚,一位是蒙大拿的契帕瓦(Chippewa)印地安人,另一位是紐約的易洛魁印地安人,兩人都表演了各自的舞蹈。米爾斯很懊惱地承認,他對自己一無所知。

米爾斯談到他的五個小孩──四個小孩是和第一任妻子生的,這位妻子有部分納瓦霍印地安人的血統;一個是第二任妻子所生,這位妻子是高加索白人。他最大的孩子洛葛仙妮嫁給一位喬克托(Choctaw)印地安人。小埃爾(暱稱為「小酋長」)住在法爾茅斯,近幾年已經成為各種印地安人聚會和帕瓦(powwows)集會慶典上的冠軍鼓手。雪莉也是一位傑出的鼓手,參加東北部所有的美洲原住民慶典。羅伯特住在波士頓的市民大道上。「他從事羽毛筆製作、皮革毛皮等工作。」米爾斯第二次婚姻的孩子南茜,現在已經 6 歲了。她會跳印地安舞蹈。她的父母認為她是萬帕諾格人。

米爾斯解釋他作為部落首領的責任。他在梅斯皮教導珠飾細工、皮革製品、編製簍子的技藝。總地來說,他的工作是充當調停者,讓他的族人「保持平衡」。

接受詢問時,他沒有辦法或不願給出任何具體的調解例子。米爾斯提到他在 50年代晚期和 60 年代早期,是如何和三位白人組成一個委員會,以修復梅斯皮的舊式印地安聚會所。這個年久失修的聚會所,多年來一直是鎮上印地安人生活最顯著的象徵。

50 年代曾經有一份部落章程(該文件被提交成為證據),但是米爾斯作證指出,部落並沒有遵照這份書面章程。部落集會不定期舉行,而且是以口耳相傳的方式通知。(聖克萊爾在交叉詢問中問到,這些所謂的部落會議的會議紀錄在哪裡?)

米爾斯說,70 年代早期,他和州政府雇員賓海姆(Amelia Bingham)(她是巫醫約翰.彼特斯和部落委員會主席羅素.彼特斯的姊姊),一同參與了達特茅斯學院的經費申請案寫作研討會。米爾斯說他原本與土地訴訟沒有什麼關係。作為首領,他只是代表部落批准部落法人組織的行動。這是在他餐廳的廚房裡討論的。

米爾斯作證時說,他尊敬約翰.彼特斯。他們兩人代表梅斯皮的傳統派。他說現代主義者,像是羅素.彼特斯這類人物,是部落的法律力量,他們代表了部落與政府、法院和基金會往來時的利益。

聖克萊爾的問題將翔鷹酋長描繪為一位機會主義者,他跟隨他的族人,而非帶領他們。這些問題指出,米爾斯的傳統權威最近受到羅素.彼特斯和其他希望在一年一度梅斯皮帕瓦集會活動上販售啤酒的人的挑戰,這個節日是一個有許多遊客和外來者參加的慶典。結果是,儘管首領反對,還是有人在賣啤酒。聖克萊爾反覆強調其缺乏領導能力的證據。隨後是關於不同部落責任和角色的抗辯。有人指出卡特總統無法控制他兄弟比利的(與啤酒有關的)行為。

在法院證人席上,翔鷹酋長聽起來經常像是一位社會科學老師;他的演講充滿了趣聞軼事和說教。

只有一次,在接近作證尾聲時,他做了一件出乎意料的事。在問及他是否經常穿著印地安盛裝時,米爾斯回答沒有,只有在帕瓦集會慶典時才會穿著。然後他突然拉著領帶,從襯衫下拉出兩串細珠。他說,一串是來自西南部的綠松石,另一串比較小的則是他父親給的禮物。

法庭上許多人對於這個顯然是自發性的揭露感到既驚訝又尷尬——當米爾斯將串珠塞回襯衫裡,並且笨拙地重新調整他的領帶時。

本文摘自《文化的困境:20世紀的民族誌、文學與藝術》(左岸文化出版),文句、段落經故事 StoryStudio 編輯部調整,圖片由故事新增。

.png)

文化的困境:20世紀的民族誌、文學與藝術

誰擁有替一個族群發聲的權力?

什麼是一個文化的「本真性」?

「文化」差異不僅是本質的問題,更關乎權力與修辭。

1977 年秋天,美國波士頓聯邦法庭,一群住在梅斯皮「鱈魚角的印地安城鎮」的萬帕諾格(Wampanoag)印地安人後裔,為了拾回祖先失去的土地,被要求在法庭上證明他們的族群身分。這群在現代被標記為麻州公民的美國原住民,被要求證明他們的部落自 17 世紀起便已存在,並持續生活在這塊土地上。然而,這群印地安人的生活早已與普利茅斯港上岸的英國清教徒、麻州說著當地方言的居民,甚至其他美國原住民混合,產生極大的改變。

20 世紀這群站在法庭上的原住民,是否仍是 17 世紀同樣的印地安人?或者我們該問的是,當涉及權利/力時,究竟該如何表達、或是突顯所謂的族群特徵?法庭上,除了印地安人和共同生活的白人,歷史學家、人類學家以及社會學家,也以專家學者的身分出庭作證。「部落」、「文化」、「身分」、「同化」、「族群」、「政治」以及「社群」等概念都同時被擺上法庭接受審理。

++++

1930 年代,由美國洛克菲勒基金會贊助的「非洲研究」,在當時倫敦政經學院人類學系系主任馬凌諾斯基的主導下,建制了這門學科自身知識體系的實踐方式。自此之後,所有人類學研究者都被要求經過「田野工作」這種儀式般洗禮方能獲得專業上的肯認:人類學家抱持文化相對主義立場「置身田野現場」,從而獲得話語的職權,獲得「在地者觀點」的發言人身分,闡述一個深信未受其他文明汙染的部落本眞性以及後續的「拯救」任務。

然而,這種研究方式也同時反映了這門學科始終存在的憂慮:面對科學有效性指標的擔憂,以及殖民主義在倫理道德上的芥蒂。1980 年代,美國詮釋人類學將單向的「在地者觀點」推展至在地者與人類學家雙向共塑的「地方知識」,使得這種「追求本眞性」的科學式命題獲得解脫。民族誌書寫不再是單純的記錄謄寫,而成為一項「編寫」(fiction)的文本。「民族誌眞實」僅是部分的眞實,同時彰顯了權力在不斷變化的世界中持續給出的矛盾。

什麼才是一個族群或是文化足以識別的「本真性」?(誰又擁有權威對此發言?)

在這個既強調多元差異又移居混同的時代,「我們」和「他們」的界線為何?

文化工作者憂心所謂「傳統」消失,但什麼是「傳統」呢?

人類學者試圖從「在地」推向普世,是可能的嗎?

誰擁有替一個族群發聲的權力?

什麼是一個文化的「本真性」?

「文化」差異不僅是本質的問題,更關乎權力與修辭。

1977 年秋天,美國波士頓聯邦法庭,一群住在梅斯皮「鱈魚角的印地安城鎮」的萬帕諾格(Wampanoag)印地安人後裔,為了拾回祖先失去的土地,被要求在法庭上證明他們的族群身分。這群在現代被標記為麻州公民的美國原住民,被要求證明他們的部落自 17 世紀起便已存在,並持續生活在這塊土地上。然而,這群印地安人的生活早已與普利茅斯港上岸的英國清教徒、麻州說著當地方言的居民,甚至其他美國原住民混合,產生極大的改變。

20 世紀這群站在法庭上的原住民,是否仍是 17 世紀同樣的印地安人?或者我們該問的是,當涉及權利/力時,究竟該如何表達、或是突顯所謂的族群特徵?法庭上,除了印地安人和共同生活的白人,歷史學家、人類學家以及社會學家,也以專家學者的身分出庭作證。「部落」、「文化」、「身分」、「同化」、「族群」、「政治」以及「社群」等概念都同時被擺上法庭接受審理。

++++

1930 年代,由美國洛克菲勒基金會贊助的「非洲研究」,在當時倫敦政經學院人類學系系主任馬凌諾斯基的主導下,建制了這門學科自身知識體系的實踐方式。自此之後,所有人類學研究者都被要求經過「田野工作」這種儀式般洗禮方能獲得專業上的肯認:人類學家抱持文化相對主義立場「置身田野現場」,從而獲得話語的職權,獲得「在地者觀點」的發言人身分,闡述一個深信未受其他文明汙染的部落本眞性以及後續的「拯救」任務。

然而,這種研究方式也同時反映了這門學科始終存在的憂慮:面對科學有效性指標的擔憂,以及殖民主義在倫理道德上的芥蒂。1980 年代,美國詮釋人類學將單向的「在地者觀點」推展至在地者與人類學家雙向共塑的「地方知識」,使得這種「追求本眞性」的科學式命題獲得解脫。民族誌書寫不再是單純的記錄謄寫,而成為一項「編寫」(fiction)的文本。「民族誌眞實」僅是部分的眞實,同時彰顯了權力在不斷變化的世界中持續給出的矛盾。

什麼才是一個族群或是文化足以識別的「本真性」?(誰又擁有權威對此發言?)

在這個既強調多元差異又移居混同的時代,「我們」和「他們」的界線為何?

文化工作者憂心所謂「傳統」消失,但什麼是「傳統」呢?

人類學者試圖從「在地」推向普世,是可能的嗎?

誰擁有替一個族群發聲的權力?