無庸置疑,第二次世界大戰是人類史上最慘烈、血腥的戰爭。共造成全球數千萬人的死亡,也改變了國際權力的版圖,甚至是人類歷史的走向。

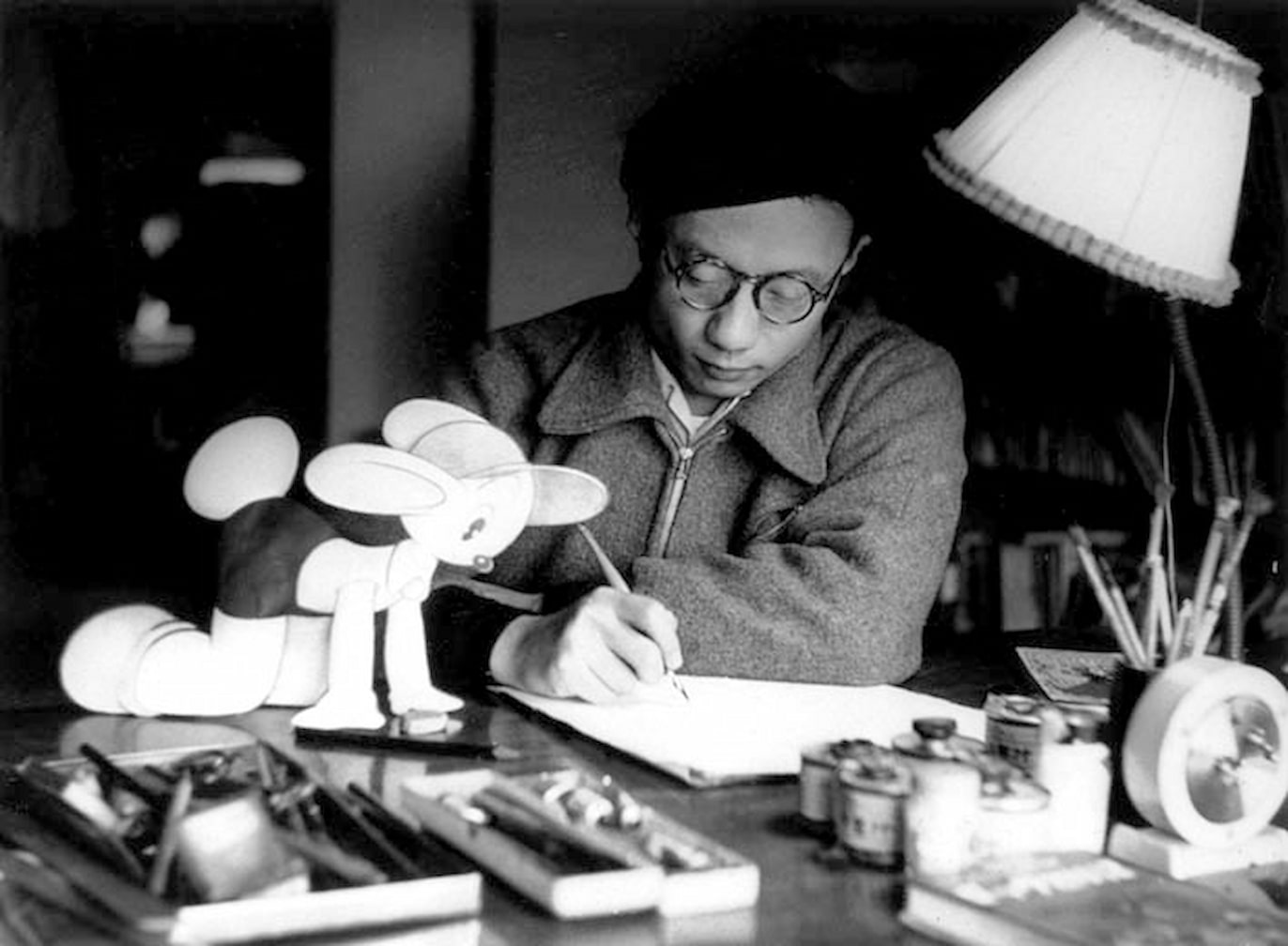

對藝術史而言,二戰大至改變整個國家總體美術的發展跟方向,小則牽動著無數畫家個人的命運。在日本,有許多畫家載筆從軍,以畫筆描繪戲劇性的戰爭場面,或是新佔領地的風光。而這些代表性的「從軍畫家」,往往是近年日本藝術史研究回頭思索那段歷史時所關注的焦點。【圖 1】

但除了這些從軍畫家,還有許多畫藝待琢磨的少年畫家,在二戰期間被徵召派赴前線,先後戰死。這群年輕的「戰歿畫家」(或稱戰歿畫學生)沒能藝術史留名,往往只是戰場中的一兵一卒,手持槍砲向前挺進,在帝國的號召下,成為未曾綻放就被血水打落的櫻花。

近十幾年,這群戰歿畫家群體及他們的藝術創作,慢慢被更多人所注意,並試圖納入藝術史的敘事之中。他們求學、獨學生涯中所留下的心血結晶,呈現多樣化與充滿活力的面貌。少年藝術家們積極回應該時代所流行的各種前衛、新興風格,且創作中也反映出內心深處多愁、感性的詩情面向。

未竟的超現實之夢:大塚耕二與矢崎博信

一九三〇年代,仍就讀於帝國美術學校的大塚耕二(1914-1945),就曾多次入選獨立美術協會展,堪稱「前衛」繪畫的明日之星。研究者指出,大塚的創作游移在一九三〇年代後半日本前衛美術的兩大潮流,超現實及抽象表現主義之間。他在 1937 年以《トリリート》【圖 2】入選獨立展,前景可見三根圓直的浮木飄在前景的水面,將觀眾的視覺導引至遠景,在荒蕪的褐黃沙岸上,聳立著近似英國威爾特郡巨石陣的古代遺跡。構圖單純簡約,表現夢境一般的空間氛圍。

這幅《トリリート》獲得當時畫壇的矚目,然而大塚本人卻在 1940 年,二次大戰如火如荼之際被徵召,先後被派赴中國東北、菲律賓,最後於呂宋島的普洛格山戰死,年僅 31 歲。從入學、畢業、入伍到去世,大塚的創作生涯僅僅 7 年。

與大塚同年出生的還有矢崎博信(1914-1944),出身長野縣,比大塚早一年入學帝國美術學校的矢崎,對都市有著強烈的疏離感,故鄉的荒原高山成為他寄託鄉愁的圖像,藉由超現實繪畫,矢崎展開自我的觀照。他在 1938 年以《高原の幻影》【圖 3】入選獨立展。遼闊的鄉里風景壟罩在幽微的月光下,枯瘦的樹木在暗夜的微風中柔軟地搖擺。而前景扭曲的鋼筆、茶杯、書籤等私人物品,彷彿象徵著離開故鄉、前往都市謀生的畫家自己。

畢業後,在父親的介紹下,矢崎博信回到故鄉任教,但仍保持和中央前衛藝術圈的交流。然而,戰爭卻輕易擊碎了畫家的日常。1943 年,矢崎只得接受部隊召集,隨軍在中太平洋特魯克島進行船底作業時,遭到魚雷攻擊戰死,卒年 29 歲。

在「帝國邊境」懷抱夢想:大江正美與菅良夫

上述兩位都是在東京求學的畫學生,除此之外,還有許多戰歿畫家在其短暫的生命中,未曾接受過正式的美術教育。例如出身北海道,在工作之餘自學繪畫的大江正美(1913-1943)就是這樣的例子。然而他仍靠著自學入選多個畫展,展現旺盛的創作意志。

1941 年左右,大江正美從北海道來到臺灣,隔年舉辦畫展。也大約在同一時間應召入伍,有關大江為何來臺,以及入伍的先後時間,我們無從得知。不過 1941 年底,他在臺灣以《瓦工場風景》入選第 4 回總督府美術展覽會(府展)。其作品和陳澄波、郭雪湖、楊三郎等臺灣畫家一同被展出。

1943 年 6 月,大江正美被派往更南方支援戰況。然而他卻在從軍期間罹患瘧疾。年底便被船隻載回北海道,送往日野醫院診療。身邊行囊只剩下一本素描簿,以及幾張油畫布,其壽命也僅剩半個月。

日野醫院的院長相當喜歡大江正美的作品,自知死期將至的大江,在病床上將這幅《白い家》【圖 4】,當成治療費送給了院長,卒年 30 歲。遺作《白い家》的畫面氛圍陰鬱且壓抑,但湛藍的天空與雪白綿延的山巒,也許正是大江心之所向的北海道景色吧。至少他在臨死之際終究回到了故鄉。

有別於短暫停留臺灣的大江正美,另一位戰歿畫家菅良夫(?-1945)則在臺灣求學、成長。然而有關他的訊息同樣所知甚少,只能從他在臺北一中(今建中)的同學,同為畫家的蕭如松(1922-1992)口述獲知。在蕭如松的回憶裡,菅良夫是引領他踏入「美術的巍峨殿堂」的重要友人,而在校時期,菅良夫就曾入選過兩回府展,前途一片明朗。但戰爭的到來卻將兩人的繪畫之路罩上陰霾。

菅君後來被徵調參加戰役,臨行前,我趕往高雄一所小學校裡會面,菅君執著我的手說:「你不用操心,費用我來想辦法,等我回家一起到日本東京美術學校學美術。」從此,我就不再有他的消息,我透過許多管道探尋他的行蹤,得到的回音,竟然是菅君在戰役中捐軀了。

菅良夫的作品影像留存不多,其中一幅自畫像【圖 5】,目光堅毅,表情充滿自信。但這位年輕的畫家終究沒能前往東京美術學校。戰後臺日兩地被國境所撕裂,等不到友人歸來的蕭如松,終其一生也沒有到過日本習畫。

以上所介紹的年輕「戰歿畫家」們,或許在短暫的畫業中展現出多樣的風格及旺盛的創作意志,然而終究沒能在藝術史中佔有一席之地,被傳承、歌頌。

此時,若將戰爭造就的仇恨及傷痕先放在一旁,後世的我們要如何評價堪稱是他們存在證據凝縮而成的藝術結晶?在這個問題得到圓滿的解答之前,這群戰歿畫家的作品仍無言地沉浮於藝術史的茫茫大海中,等待我們發掘更多的故事。

- 窪島誠一郎,《傷ついた画布の物語 戦没画学生 20 の肖像》,東京:新日本出版社,2008。

- 大谷省吾,《地平線の夢-昭和 10 年代の幻想絵画》,東京:東京國立近代美術館,2003。

- 臺北市立美術館展覽組編輯,《蕭如松藝術展》,臺北:臺北市立美術館,1993。