終老不相見

開封與洛陽,按照當時的道路里程,相距四百里,不過七、八日的行程。然而,若無皇帝的旨意,臣子卻不能隨意進京。自從熙寧三年(1070)十一月二日轉身西去,司馬光已經有十五年沒有重返開封、再見皇帝了。

如今他站在天津橋上,瞇細著昏花的老眼,翹首東望,甚至已無法想像汴梁城現在的模樣。他印象中的汴梁,仍然是十五年前的汴梁,是三十年前的汴梁,是四十四年前的汴梁,是自由、舒展、繁華、熱鬧的汴梁城。衰朽殘年,來日無多,在他的有生之年,是否還能再見皇帝、面獻忠懇呢?司馬光在不安中期待著來自開封的消息,然而,他等來的卻是一個噩耗。

元豐八年(1085)三月五日,神宗在開封宮城的福寧殿駕崩,得年三十八歲,十歲的長子趙煦(1077—1100)即位,史稱哲宗,神宗的母親太皇太后高氏垂簾聽政,「權同處分軍國事」。 兩天之後,三月七日,司馬光在洛陽接獲「大行皇帝奄棄天下」的消息,這才明白,他與神宗再也無緣相見了──搶先撒手西去的,竟然不是自認來日無多的司馬光,而是理應正當盛年的神宗皇帝!

神宗與司馬光這一對君臣,到頭來竟然是「一別十五年,終老不相見」。同樣與神宗「終老不相見」的,還有熙寧九年(1076)年離開相位、退居金陵的王安石。杜甫說「人生不相見,動如參與商」,感嘆命運作弄、人世浮沉、相逢不易。然而這三個人哪一個都不是任人擺布的小人物,特別是神宗,貴為天子,自從王安石下臺之後,更是獨掌大政,他想要見誰,都不過是一道旨意的事情。

司馬光與王安石是神宗生命中兩位最重要的大臣,一位培養、塑造了他的政治形象,另一位則始終堅定地站在一旁,提醒他危險與錯誤。對於這樣兩位元老重臣,神宗都終老不相見,究竟是為什麼?神宗的內心經歷過怎樣的糾結和交戰?神宗晚年,的確動過召還司馬光的念頭。元豐五年九月的「三十個月之約」就是一個有力證據。神宗的心思,他晚年的宰相蔡確(1037-1093)是知道的。所以,蔡確刻意拉攏程顥的學生、司馬光曾經的門客邢恕。那麼,既然有意相召,為何卻至死未召?

豈因小人撓

很多人相信,神宗之所以未召司馬光,是因為「小人」的阻攔。元豐三年(1080),神宗親自設計、主導了一場官僚機構改革,史稱「元豐改制」。宋朝政府的最高決策方式、官職名稱與組織結構都發生了重大變化,皇帝的權力加強了。神宗賦予這場官制改革的任務,本來還包括對官僚團隊組成的調整──改變王安石新黨一家獨大的局面。他對宰相們說:「新官制即將推行,『欲取新舊人兩用之』。」又說:

御史大夫非司馬光不可。

聞聽此言,首相王珪、次相蔡確「相顧失色」。王珪是翰林學士出身,「高級祕書做了十八年,資格最老」,眼看著後起之秀都紛紛當了宰相、樞密使,心中委屈,賦詩感懷,神宗「見而憐之」,這才把他也提上來當了副宰相。

除了善寫華麗公文,王珪的另外一大優點便是聽話,從副宰相到宰相,足足幹了十六年,沒有提出過任何像樣的意見和建議,只是順情說好話,遇到任何事情都要「取聖旨」,聽皇帝裁決,「領(得)聖旨」向下達傳,開口必稱「已得聖旨」,故而人稱「三旨相公」。

所以,王安石都下臺了,王珪卻還屹立不倒,成了神宗朝的政壇「常青樹」。蔡確則是王安石一手提拔上來的,屬於「新黨」,他從副宰相提宰相時,富弼曾經上言反對,以為「小人不宜大用」。聽神宗說要讓司馬光回來,蔡確、王珪都很緊張。王珪「愁壞了,不知道該怎麼辦」,蔡確就給他出主意說:

陛下最在乎的事就是拓邊西北,相公如果能把這責任擔起來,那麼宰相的高位就保住了。

司馬光反對西北開邊,這一點,神宗知,王珪知,蔡確知,天下盡人皆知。如果神宗要開戰,必然不會再召還司馬光,而且即使神宗有旨相召,司馬光也必不奉詔。王珪喜,謝蔡確。於是乎,王珪派人獻上了「平夏策」,而神宗果然就沒再召還司馬光。

神宗至死不召司馬光,真的是因為小人阻攔嗎?這樣的故事,我們在評書戲曲、電影電視裡看過太多,皇帝的佳謀睿智,總是很容易地被那些平庸、腐敗的邪惡小人所沮壞。讒言易入,忠臣難進。然而,皇帝果真如此愚蠢、沒主見,這麼容易被讒言打動嗎?

缺乏主見顯然不是神宗的特點。神宗是怎樣的皇帝啊 ?! 無比自信,「學問高遠,講話必定引經據典。⋯⋯談經論史,常常有出人意料的觀點」。無比勤政,「勵精求治,生怕做得不夠好,總攬萬務,無論大事小事,事必躬親」。「放假也不休息,有時候太陽都落山了,午飯還沒吃,太皇太后和太后兩位娘娘只好派人去催」。 這樣一個皇帝若真要召還司馬光,又豈是區區一個王珪能攔得住的?別忘了王珪為什麼能安居相位十六年,因為他聽話──是王珪聽皇帝的話,而不是皇帝聽王珪的話!

如果不是因為小人攔阻,那麼必定是神宗本人有不能、不願召還司馬光的理由。

法令由朕造

這理由便是神宗對王安石路線的固守。神宗在位十九年,王安石從副宰相到宰相,當政的時間前前後後加起來將近八年,王安石下臺之後,神宗乾綱獨運九年,仍然堅持走王安石的路,用王安石的人。

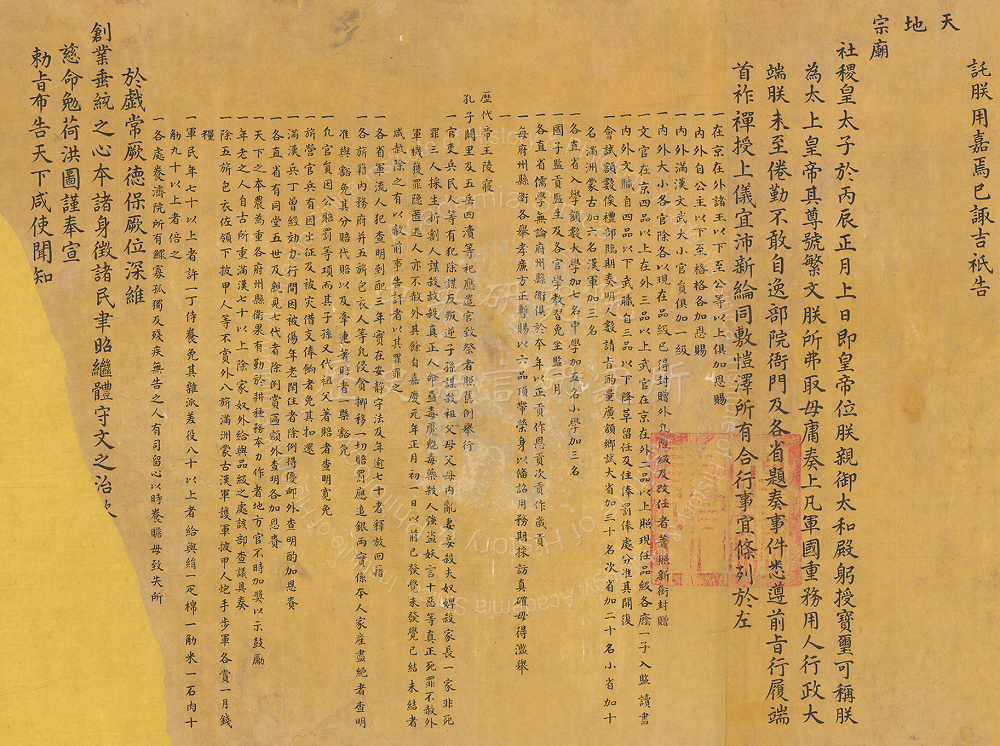

熙寧七年(1074)四月十九日,在巨大的壓力之下,神宗揮淚罷免了王安石。這是王安石的第一次罷相。然而,就在三日之後,卻出現了這樣一則詔書:

朕⋯⋯八年於茲,度時之宜,造為法令,布之四方,皆稽古先王,參考群策而斷自朕志。⋯⋯雖然,朕終不以吏或違法之故,輒為之廢法,要當博謀廣聽,案違法者而深治之。間有未安,考察修完,期底至當。士大夫其務奉承之,以稱朕意。無或狃於故常,以戾吾法。敢有弗率,必罰而不赦。

詔書的內容可以歸納為四點:第一,過去八年來所有的法令「皆斷自朕志」是朕的法令,而非王安石的法令。第二,新法的問題不在於新法本身,而在於執行中的歪曲不力,在於「吏或違法」。第三,新法可以完善,不可以推翻。第四,敢有違背新法者,重罰不赦。用司馬光的話來說,那便是「新法已行,必不可動」。

這樣一則詔書,是否反映了神宗的本意呢?不錯,它的確出自王安石「護法善神」呂惠卿的建議,然而卻不能不說是神宗的意圖。神宗同意王安石下野,是忍痛割愛,不得已而為之。所以,他才會同意王安石的布局,在王安石罷相的當日,即任命韓絳為宰相、呂惠卿為參知政事,而這兩個人都是王安石路線的忠實執行者。當然,呂惠卿最終野心膨脹,背叛了王安石,「凡可以害王氏者無不為」,則是後話了。

那些相信神宗只是被「奸人」矇蔽了雙眼的,要麼是政治上的瞎子,要麼就是一廂情願。李師中就是這樣的瞎子,他在王安石罷相之後很快上疏請求神宗召還司馬光,結果當然遭到貶謫處分。神宗對李師中的處理批示中有「朋邪罔上」四個字,所謂朋邪,劍鋒所向,正是被李師中推薦的司馬光諸人。李師中是司馬光的恩師龐籍提拔起來的,他反對開邊,政治傾向與司馬光接近。貶謫李師中,正所謂「殺雞儆猴」,目的就是要警告司馬光和所有王安石路線的反對派,正告他們,皇帝說新法「斷自朕志」絕非虛言。

熙寧九年(1076)二月,王安石第二次罷相、徹底離開政壇,神宗是否會願意對王安石路線稍作調整呢?對此,司馬光曾經懷抱了希望。他給王安石的繼任者吳充(1021-1080)寫信,說「夫難得而易失者,時也。今病雖已深,猶未至膏肓」,請求他調整路線、改變王安石的弊法,救民保邦。後人說:「光遺以此書,而充不能用」,批評吳充坐失改革良機。其實吳充還是努力了的,只是阻力太大,而最大的阻力正來自神宗本人。「鄭俠移居案」頗能說明問題。

鄭俠(1041-1119)何許人?一個膽子極大的小官兒。他考中進士之前,曾經在江寧府向王安石問學,跟王安石的兒子王雱也很熟。但是,對於王安石的「青苗、免役、保甲、市易數事,與邊鄙用兵」,鄭俠都心存保留。所以,他進京之後,明確拒絕了王安石所指示的更便捷的升遷之路,做起了開封安上門的監門官,負責監督收稅。

從熙寧六年七月到第二年三月,持續大旱,麥苗乾枯,黍、粟、麻、豆都來不及下種,穀物價格猛漲。而官府各項稅費的催繳並不停歇,沒奈何,老百姓只得「拆屋伐桑,爭貨於市,輸官糴米」,乃至「典妻賣女,父子不相保,遷移逃走,形容困頓,衣衫襤褸」。鄭俠在安上門日日耳聞目睹,憂國傷民,心如刀割,就把他所看見的,繪成了一幅《流民圖》,想要讓皇帝看一看宮外真實的世界。

可是他地位卑微,沒有正常管道可以上書,於是就甘冒風險,利用職務便利,擅自動用了官府的郵政系統──馬遞,假稱是快馬急報,把圖畫和上書送進了宮。鄭俠上書發生在熙寧七年(1074)的三月二十六日,神宗得圖,反覆觀覽,長吁數次,夜不能寐,第二天就採取了十八項政策措施,暫停了一些新法,要求對新法的實施狀況嚴加督管,並且下詔自責,開放言路。

天公作美,三日之後,大雨傾盆。群臣入賀,神宗向他們展示了鄭俠的《流民圖》。「《流民圖》事件」助長了反對派的氣焰,王安石只得自請罷相來平息壓力,鄭俠也因為擅自動用馬遞受到處分。

四月十九日王安石罷相之後,鄭俠繼續上疏批評新法害民,主張罷黜呂惠卿,結果遭到了罷官、流放、監視居住的處分。呂惠卿又利用鄭俠案,擴大打擊面,趁機搞掉了比自己更資深的參知政事馮京(1021—1094),王安石的弟弟安國(1028—1074)因為與鄭俠有交往,也被削去所有官職,免官為民。呂惠卿的醉翁之意,不在安國,而在安石。安國被貶,神宗怕王安石多想,特地下詔書安慰,「安石對使者泣」。照呂惠卿的意思,鄭俠就該殺。還好神宗頭腦清醒,說:

鄭俠上書不是為他自己,忠誠可嘉,怎麼可以過度責罰呢?

最終,鄭俠被貶到廣東英州監視居住。

吳充上臺之後,曾經想利用大赦改善鄭俠的狀況,把他從英州轉移到生活條件相對更好的鄂州(湖北)。吳充是一個溫和而有智慧的政治家,他是王安石的親家,了解王安石,也了解神宗。因此,他沒有直接驚動神宗,而是利用宰相府對於「例行公事」的直接審批權,批狀下發。

如果此事能夠成功,那就等於朝廷承認鄭俠案懲罰過重、平反有望,那麼,王安石時代的政策措施或者可以慢慢改變了。「鄭俠移居案」就像是吳充拋出的一枚探路石子。結果怎樣呢?石子尚未落地,便遭到攔截,被重重地扔回來,砸到了吳充的腳上。出手攔截的,不是別人,正是神宗本人。

神宗大怒,親自批示:

「英州監視居住人鄭俠原犯目無尊上、大逆不道罪行,情節極其悖逆,饒他不死,已經是極大的恩惠。不得變更居住地。」

十來名宰相府和刑部的辦事人員受到處分。吳充安然無恙,但宰相府卻失去了最後的獨立審批權。神宗下詔:

「從今以後,所有類型的入奏公務,都必須等皇帝親自畫可之後,宰相才可以簽字下發。」

在神宗執政的最後九年中,是否與王安石、與新法「異論」,仍然是一條裁定官員政治立場的「紅線」。元豐五年(1082),王安石的親弟弟、副宰相王安禮推薦張問作侍郎,神宗說:

張問好為異論。他知滄州,上言本地老百姓寧可逃荒,也不願意忍受新法的苦。

王安禮又推薦王古,又以同樣的原因遭到神宗否決。

神宗的最後九年,幾乎處處事事都籠罩在王安石的影響之下。就這點來看,王安石可以說是宋朝最成功的政治家,他本人在金陵悠遊山林,然而他所培養的人卻遍布整個國家,延續他的作風,貫徹他的路線,執行他的政策。在皇帝寶座上的神宗毫無疑問是王安石最出色的學生。神宗從王安石那裡學到的最大政治祕笈便是統一思想、集中權力。

垂淚對群臣

權力越來越集中到神宗一個人的手裡。熙寧十年(1077),因為鄭俠移居案,宰相府失去了最後的審批權,淪為皇帝的高級祕書。神宗用的宰相,最典型的就是「三旨相公」王珪,聽話,好使,可是無甚用處。神宗喜歡用他們,卻並不喜歡他們。元豐三年(1080)吳充退休之後,王珪獨相直至元豐五年四月,蔡確自參知政事拜相,王珪為首相,蔡確為次相,直至神宗駕崩。

這兩個人,神宗「對他們的禮數很薄,多次因為小過錯罰他們的款,每次罰款都要讓他們到宮門謝恩。宰相罰款宮門謝恩,這是大宋開國以來從來都沒有發生過的事情,人人都覺得恥辱」。一個驕傲的人怎麼會喜歡一點傲骨都沒有的人呢?然而人若有傲骨,又怎會入得驕傲皇帝的法眼?帝王的驕矜之心,輕視大臣之意,是一劑毒藥,它在皇帝的周圍豎起一道無形的屏障,屏蔽那些真正的治國安邦之才與切中要害的批評。

滿朝朱紫貴,辦事靠何人?這是神宗的真實感嘆。元豐五年(1082),陝西邊事未息,需要大規模調集軍需。可是靠誰來辦事呢?舉目四望無人能行。神宗不禁感嘆:

想當初,秦國位於關中之地,僅僅靠著一國的力量,都能夠統一九州。現在我大宋的天下十倍於秦,把東南的財賦調到關中來,保證充足啊,再得到名將練兵,想幹什麼幹不成?只可惜沒有這個人啊!

陝西的軍糧成了神宗的心病,幾天之後,他再度召集宰相開會討論。不知道說到了什麼,神宗忽然激動起來,說:「仁宗朝的時候,西夏擾邊,開啟戰端,契丹又趁火打劫,派人來勒索,仁宗皇帝在延和殿跟宰相們談話,感慨憤怒,痛哭流涕。朕是列祖列宗的子孫,看守著祖宗傳下來的神器,一想到列祖列宗的託付之重⋯⋯該怎麼辦啊!」說完,面容轉悲,泣不成聲。「群臣震恐莫敢對」。

「該怎麼辦啊!」這一哭,哭出了神宗所有的委屈憤懣。神宗生命的最後時光,大有「拔劍四顧心茫然」的孤寒悲愴,他是多麼想成就一番偉大的事業,成為堯舜之上的皇帝,來證明父親即位的正確、本支血統的高貴,然而他最最重視、投入精力最多的西北拓邊事業,卻是一敗再敗,消耗國力、損兵折將,幾乎看不到勝利的希望。對於這些失敗,神宗本人是要負極大責任的。

西北拓邊,從頭到尾,都是神宗本人在主導。「每當用兵,有時會整宿整宿地不睡覺,前線的奏報絡繹而來,神宗用手札處置,號令諸將,丁寧詳密地把制勝之機傳授給他們。縱然是千里之外,神宗也是親自節制」。 他自以為運籌帷幄,可以決勝千里;實際上卻表現得像一個任性的孩子,隨意揮霍著手中的權力,以及百姓的生命。元豐五年陝西的糧草問題為什麼讓他如此傷感?因為元豐四年,老百姓的忍耐就已經到達了極限。靈州之役,官府督促老百姓運糧,「役夫被斫,植立而不動」,寧可被砍傷砍死,也不願意送糧上戰場去送死。

驕傲的神宗皇帝是在孤獨中鬱悶地死去的。

.png)