在歐洲發明家探索所有控制燃燒的結果時,另一股基礎力量也吸引他們的注意力:一位英國物理學家稱其為「電」。法國科學家夏爾.庫侖(Charles Coulomb)想出測量這股力量的方法。美國發明家班傑明.富蘭克林則證實不管電是什麼,電會流動。發明家開始尋找可以運用這股力量的東西,結果你瞧,他們發現流進銅線一端的電會在另一端產生顫動。1816 年,弗朗西斯.羅納茲(Francis Ronalds)將這類電的脈衝送進八英里長的線。1837 年,美國發明家薩繆爾.摩斯(Samuel Morse)使用電力來驅動會在遠處發出敲擊聲的裝置,還發展出一套可以將這類敲擊翻譯成文字的密碼。現在小發明有了實際用途:它能傳送訊息。

摩斯並不是突然靈光一閃才發明了電報,大部分的發明都經過層層改良。在一八○○年代早期,許多人靠改良其他人的東西,發明出由電力驅動的小裝置。摩斯被譽為電報發明家,只是因為他的改良跨越某些新奇事物的關鍵門檻,並以毫釐之差贏了其他人。

然而,一旦電報問世,企業家就開始搶著販賣這機器的各種功能,這才是導致差異的關鍵。在混亂中出現了一家鉅富公司,西聯匯款(Western Union),它的存在使無數發明家思索和電報相關的小發明,因為如果他們做出什麼好東西,西聯匯款可能會砸錢買下專利權。

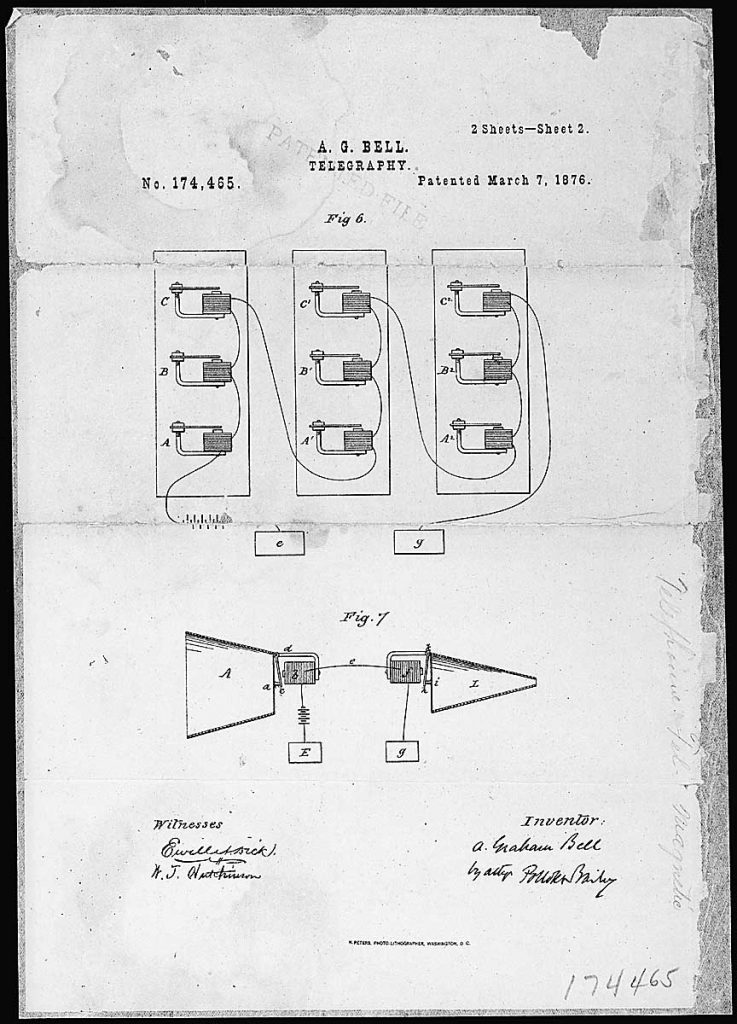

電報的發明使得電話成為可能,因此許多準發明家忙著想出將人聲透過電線傳送的方法。這項發明里程碑被歸功於亞歷山大.貝爾(Alexander Bell),但他也只是在許多跑者中奪冠的贏家。一位西聯匯款雇員實際上較早想出類似發明,但公司的負責人並不認為它有賣點:他們認為電話只能設置在電報站裡。在電報站之間傳遞的聲音訊息會被寫下來,然後信差會將紙條交給接收人。那看起來對老式好用的摩斯密碼不算太大改良。

若電話線網絡連接的人數不多,則電話無法成為一種產品。畢竟如果沒人可打,那幹嘛買電話?另一方面,如果沒人有電話,誰會花錢安裝電話線網絡,在家戶間互相連接?這類系統如何產生?這裡的癥結點與生意有關,而非和科技相關。貝爾解決了這道難題:他設立了可提供訂閱服務的電信交換機,會員可以打給電話線網絡內的任何人,但無法打給網絡外的人。但誰會只為了另外 21 人而買個昂貴機器?剛開始的訂閱人數就是這麼少。

貝爾於是提出應對策略:把電話租出去,而不是賣出去。很快地,透過會員制度訂閱的電信交換機在美洲和歐洲全境內紛紛設立,而一旦它們開始存在,連接各種交換機的巨大網絡在商業上就變得誘人且可行。有電話的人現在也可以打給訂閱其他電話線網絡的人了。每個電話系統都有電話交換臺──這就催生了一種以前從未存在過的職業:接線生。

你不妨停下來想想這股推動發明大爆炸的力量,想想這些實業家、公司和有限公司的旺盛精力,以及象牙塔裡的知識分子以理性和科學解開物理宇宙之謎。擴張的歷史在此賦予發明萬般榮耀,推動不斷追求嶄新和更好事物的進步敘事。這些因素的共同點是什麼?它們都是在這個歷史時刻上,西歐社會的共同特色。在這樣的世界裡,發明大爆炸注定會發生。影響深遠的發明足以啟動巨大的社會變革,但漸進式的改良也能造成同樣效果。

小科技發明會掀起漣漪效應,改變了將生命編織在一起的敘事。就舉轉輪印刷機為例,它個功能在 1830 年變得更加完善,而這只是古騰堡平臺印刷機(當時仍在使用)的改良款。平臺印刷機一小時大概可印 125 張紙,輪轉印刷機可印 18000 張。剛開始這個改良似乎相當無用。誰會買這麼多印刷品?當時流通最廣的美國期刊也只有 4300 位訂戶。

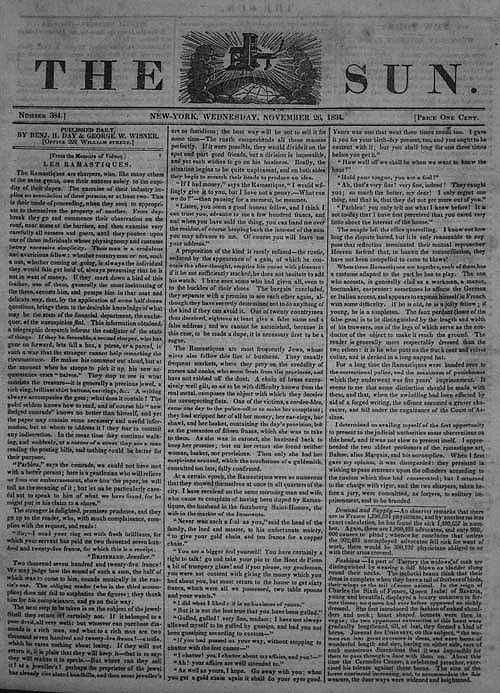

儘管如此,某種印刷產品的大眾市場其實是存在的,只是未曾受到重視。美國充斥著渴望練習閱讀英文和想知道家鄉新聞的移民。訂閱制、須預付一年費用的現存期刊對一般勞工而言太過昂貴。商業天才只消看一眼新科技和勞動大眾,就可看到機會。1833 年,班傑明.戴伊(Benjamin Day)推出《紐約太陽報》(New York Sun),那是大量生產的日報,一份只賣一分錢,幾乎誰都買得起。很快地,戴伊一天就賣出 15000 份報紙,投資獲利豐厚,很快就回本。

其他人眼見他賺錢,也紛紛加入這個行列。到處都是只賣一分錢的報紙。這類報紙的讀者過著艱辛的生活,他們不是有閒的知識分子階級,因此出版商以謀殺、火災、自殺和其他聳動事件的新聞填滿版面。即便如此,早期報紙仍舊面臨「新聞」短缺。謀殺、火災和自殺案就是不夠多!一份《紐奧良週報》的出版商有次抱怨,並不是每週都有值得報導的新聞。為了填充版面,出版商於是雇請人們出去找新聞,他們派雇員去碼頭採訪剛從歐洲抵達的乘客。因此另一種新職業誕生了,那就是新聞記者。

電報意味著人們當天就能得知遠方發生的事件。一旦海底電報線越過大西洋,從歐洲來的事件也都能當作「新」聞。但跨大西洋電報傳訊很貴,沒有單一報社供得起定期收發電報。因此,在 1848 年,六家報社聯合起來分攤「電報」新聞的費用。這個合夥行動演變成一家獨立企業,就是美聯社,也是第一家通訊社。這類企業接收記者送來的電報,然後將訊息賣給所有買家,新聞本身因此變為商品。各家通訊社為了賺錢,自然會想將消息賣給盡可能多的報社。誰賣最多新聞,誰就贏得這場商業競爭。但不同的報紙有不同傾向、品味、意圖、議題、利益和興趣。與習慣大量印刷單張廣告和宣傳小冊的共和黨員、一無所知政治運動黨員(Know-Nothings)、憲政聯邦黨員、自由工地黨員(Free Soilers)和隨便吹牛的人相比, 還有什麼樣的訊息能夠成功引起眾人的興趣呢?

答案就是「事實」。商業考量迫使通訊社認識到,每條新聞都有事實作為核心,而這和對該事件的評論意見是兩回事。事實核心回答下列問題:何人、何事、何地、何時和為什麼。這就是可以賣給每個人的東西。一旦事實變成商品,新聞就能用其正確和客觀作為賣點。你可以說輪轉印刷機創造了客觀新聞的概念。「客觀新聞」,使我們現在得以進入相互通訊、敘事和語言的領域,但也是稍後的網際網路所摧毀的概念。

科技和語言永遠糾纏在一起。輪轉印刷機幫助催生了客觀新聞的概念,但若缺乏西方敘事的其他獨特層面,它就無法造成如此深遠的影響。工具總是內嵌在某些世界觀裡,兩者的組合是形塑歷史事件的動力。

我們的身體,我們的機器

當機器滲入社會領域後,它們便從內外都改變了人類生活。比如說,一旦人類駕馭了引擎,並將它導向生產力,工廠就會如雨後春筍般冒出。機器在這種生產模式中扮演中心角色,人們只是拉動讓機器運作的槓桿。為了提高效率,人們得根據機器調整自己生活的模式和節奏。

工業工廠系統的痕跡最早見於種植園。在那之前,當農夫仔細規劃如何利用土地時,他們會衡量各種考量,包括符合生活方式、遵循習俗和宗教敘事,還有其他與個人身分認同相關的因子。

然而,種植園有單一的預設目標:比如產糖、菸草或棉花。為了完成這一目標,這類勞動需要工人們像機器零件般運作,每個人都有其確定的功能。而操作的關鍵核心分解成數個步驟,每個部分都有必須執行的特定功能。簡而言之,種植園的勞工不僅是奴隸、農奴或佃農,他們還是零件。

在種植園,這些零件和其功能原本大致保持一定的開放性。即便是相同的勞動單位(又稱「人」,或更古雅的「人類」)也許會先挖畦溝,然後再摘採棉花。然而一旦讓機械邏輯(亦即大量製造貨品的生產概念)接手,也就是一旦種植園系統被轉譯成工業工廠系統,則勞動單位是否「符合效率」便成為更明確的前提,就像精心打造任何機器時的正常流程。儘管人類是擁有各種主張、情感、目標和欲望的生理和社會單位,但每位勞工在參與製造的過程中都變成像是機器般的零件。勞工大部分的生理系統則與他在工廠內的功能不相干,同時也就和機械一樣,每個零件的價值能以數學估算:如計時工資,或在某些案例裡的薪水。

若沒有機械鐘,工廠會難以運作,甚至不可能運作。因為勞工會在各種不同時間上工,行動無法獲得協調。在前工業時期,人們會在中飯前自然而然地停止工作,或在肚子餓到某種生理定點時,或當太陽抵達一天中的某個熟悉位置時收工。勞動大眾通常會已經在家,或為吃這頓中飯而回到家,而那頓飯的準備則配合源於社會習俗的勞動分化,且習俗最終衍生自生理因素:負責煮飯的家庭成員是那些照顧家的人,傳統上是女人,因為她們不論從事什麼,照顧孩子總被認為是她們的主要職責之一。

一旦工廠登場,所有零件就得在相同時刻開始工作,在相同時間停止,在相同地點吃飯,並在相同時間回去工作。工廠工人不能回家吃飯,因為那太沒有效率。如果回家吃飯, 人們會零零散散地返工,這可會使整個操作陷入停頓。如果零件沒有完美同步,機器就不能運作。因此,為機械化工業製造工作的人,他的生理個體得服從機械的邏輯。

工廠工作一般要求人們以「班」來工作:日班、小夜班、大夜班──這些時間單位並不存在於機械時代以前,但在工業化社會裡,它們對工人卻再真實不過。如果你從事夜班的時間夠久,你的生理時鐘會依照班表要求而重新調整,這點我能親自作證。

循著相同的邏輯推演,在有噴射機前,我們這個物種並不知道時差這個現象:沒有任何人類在宇宙歷史中曾有過此一經驗。所有動物都有內建生理機制,規範如睡覺和飢餓等功能,人類也不例外。我們有管控睡眠和清醒時間的生理時鐘,這些是由宇宙天文現象的日夜進程所設定的。在機械崛起前,人們生理上和自然環境的各種特色同步,而這些特色會隨地點而改變──在熱帶,日夜差不多全年等長;但在遙遠的北方或南方,日夜跟著季節有極端變化。

電力將人類從這類生理循環中解放出來,也將人類從當下環境中解放出來,進而使人類能配合其效勞之機械的節奏和需求。人們能住在任何地點,能在那些地點做任何事,最後只會受限於他們針對各類環境的溫濕度所擁有的改善機制。杜拜從來不會變冷,在夏天往往熱到華氏 110 度,但它卻是常年的滑雪勝地。南極洲太寒冷,人類難以居住,但現在每年都有超過 44000 人到訪,大部分是觀光客。

機械甚至改變了我們身體對時間流逝的生理感受。科學家告訴我們,我們沒有能夠感受時間的生理器官,不像眼睛能感受光,或耳朵能注記聲波。我們的內在時間感受大致是以大腦裡由神經傳導的化學作用而定。如果外界環境以大量刺激不斷轟炸我們的感官,大腦的化學作用就會自我調整;如果進來的訊號混亂、重複或不可預測,那也一定會有影響。在理想的狀況下是如此,畢竟,我們必須隨時準備應付任何感官攻擊。在某些脈絡中,那可能意味著我們得隨時準備在老虎從叢林中跳出來時奔逃,或在另一個例子裡,我們得在看管機械的無止境單調中保持清醒,因為萬一一個不小心,可是會被夾斷一條手臂。

由於環境變得愈來愈機械化,我們內部的神經時鐘無疑適應了機械的步調和節奏,而適應了機械化和非機械化環境的人之間的互動,則會在某種層度上變得脫離生理聯繫。機械的興起不單改變我們對時間或快或慢的感受,它也改變我們對當地或宇宙的時間感受。當教堂興建了鐘塔,每到晚禱時分,以機械鐘調節的鐘聲就會響起,為鐘聲傳播距離裡的人創造出共享的公眾時間。

但人們後來發現,那還只是開始而已。當鐵路滲透社會生活,公眾時間隨之大幅度擴展,因為火車要運作,紐約市的時間必須與亞利桑那的比斯比(Bisbee),或華盛頓的瓦拉瓦拉(Walla Walla)的時間完全相同。因此,素未謀面的陌生人,從未在相同時刻對相同物理刺激做出回應的陌生人,卻能居住在確切相同的時間框架裡,而且他們還知曉此事。這種公眾時間甚至取得一個非正式名稱,人們叫它「標準時間」(Railway time)。

面對地球村理想幻滅與衝突動盪的今日世界,我們更需要理解不同世界觀在歷史上是如何產生衝突與連結。

《被發明的昨日》悠遊上下五萬年的人類歷史,從伊斯蘭、游牧、印度、中國、非洲、西歐與美洲等諸多文明中爬梳千絲萬縷的故事,帶領讀者認識各個文化是如何「發明」自己的過去,以及這些世界觀怎樣共同改變了我們所知的世界。本書揚棄單一中心論,承認人類不同文化之間存在重大差異,異中求同地將各種敘事編織交融。既分析各種敘事興衰的原因,也重建一套看待世界歷史的宏觀方式。

繼廣受好評的《中斷的天命》後,塔米.安薩里再度帶來饒富洞見、淺顯易懂的生動文字,帶領讀者連結世界歷史上中斷的敘事,也連結人類未來的命運。