1981 年被譽為臺灣現代陶藝元年,到今年剛好滿 40 周年。當時國立歷史博物館舉辦「中日現代陶藝家作品展」,將臺灣陶藝躍升至國際交流舞臺,那年參展的楊元太如今已成為陶雕巨擘,是臺灣極少數榮獲聯合國教科文組織國際陶藝學會榮譽會員(IAC Member of Honor)的人。2021 年也是楊元太發表個展的第 40 周年,兩個 40 碰撞,促成本系列文章。

(Source: 本系列圖片皆取得楊元太及家屬授權)

其實,我這個在成大藝研所拿過陶藝最低分的人,是沒有資格來寫陶藝大師的。

當年我的同學王怡文(蓺同文化負責人、策展人)、幸佳慧(兒童文學家)對所上這門新開的課都很雀躍,興致勃勃拉坏捏陶,即便觸摸陶土造成手癢過敏也不在乎,還有幾個同學曾徹夜待在工作室做陶,熱切討論著自己的作品,就只有我,常常翹范老師的課,躲在電腦教室大玩 BBS。

到了期末,別人紛紛拉出一個個曲線玲瓏的大花瓶時,慌張的我只能隨便用陶板刻了一個兒童版的琴鍵,拿到最低 78 分也是應該的。

在兩道菜中初識楊元太

不過人生的有趣之處在於,當年最混的我,現在居然要來說說我是怎麼認識全臺唯二、榮獲「聯合國教科文組織國際陶藝學會榮譽會員」的楊元太(Yang Yuan-Tai, 1939-, IAC Member of Honor)。而且得從九層塔煎蛋、芹菜炒豬血糕片兩道菜談起。

本世紀之初我還是社會新鮮人時,有一次跟鈺惠、淑君三人,跑到新婚不久的怡文家過夜,重溫學生時期吱吱喳喳的情誼。隔天,我們睡眼惺忪醒來,聽到怡文說等下她公公要來,大家趕緊摺被及盥洗。那時只知道她公公是做陶的藝術家,以為是一般捏茶杯做碗盤那種,對她公公的興趣遠不及對她這位新嫁娘等下洗手作羹湯要端出的料理。

照理說,我們應該趕緊離開怡文家,但她在廚房三兩下翻炒出九層塔煎蛋、芹菜炒豬血糕片等菜色,香氣四溢,印象中我還真厚臉皮地爬上餐桌吆喝共食。總之,這兩道菜搭著怡文公公,留在我的回憶裡了。當時全然不知她公公楊元太跟吳梅嶺、七等生、席慕蓉、楊英風、羅寄梅、李梅樹、李永豐、林清玄,甚至畢卡索,有如星圖般深遂的藝文關係。

中年的逃逸與陶藝

在那之後,我們都結婚生子,各自經歷了人生的燒灼、揉捏、翻攪。以我自己為例,很多人以為外交眷屬搬來搬去很容易,殊不知我們面臨不斷的身心靈挑戰,中年的苦勞更隨著孩子進入青春期,感受極深。去年趁著回臺期間,我跟鈺惠相約到臺南看怡文公公與先生首次的父子聯展《世代融融—楊元太與楊上峰的雕塑對話》,這是我第一次接觸楊元太的作品,距離那兩道菜,已是十八年後的事了。

一走進東門美術館,現場擺放的作品件數不多,尺寸也不大,但那些山形的輪廓、燒過的土質、單一的原色,彷彿有種看不見的引力,把我的感受往裡聚攏、向內凝視,撫靜了剛從館外盛夏入內的我。楊元太的作品完全沒有我以為的那種雕塑強勢感,也沒有我以為的那種陶瓷釉彩感,他的作品就是一種純然、安然,一種不用急著向外證明什麼的感覺,真好!

沒料到這趟南下,讓屢次想從中年困境逃逸的我,被陶藝療癒。所謂療癒,無非是找回自己的「原態」,這也是楊「元太」取名的深意。難怪連畢卡索這位地球上最大咖的藝術家,臨老也瘋狂做陶。

我感覺那些火烤的土,正是我在經歷的階段,能做出這樣作品的人,一定深深感受過中年的焦慮與灼燒,然後用他的方式告訴觀者:一切都會過的,你的失落都能靠岸,你的樸拙都能回歸,人生中的艱難都會渡過。

當天來去匆匆,我跟鈺惠都得趕回臺北煮飯接小孩,沒機會跟怡文公公說上話。我記得怡文曾說公公的藝術啟蒙來自於佛具店!這太有趣了,他是怎麼從朴子佛具店出發,最後登上聯合國榮譽會員?若不是中年的我遇上這樣的展,我大概一輩子都不會想認識陶藝家。

楊元太,本名楊國雄,1939 年出生於日治時期嘉義朴子的一戶農家,趕上了嘉義被稱為「畫都」的年代。他是家裡的么子,上頭有好幾個兄姊。巨蟹座的他從小好奇也愛觀察,從中正路、嘉朴路望向阿里山時,總覺得山是藍色的,但大人都說是綠色,山到底是什麼顏色呢?

循著這份好奇,我決定拜訪楊元太老師。 在陶藝界,楊元太早已是赫赫有名的「老仙覺」,但對普羅大眾來說,他的人生更涵括了臺灣戰後迄今的藝文脈動與時代光影。我並非陶藝界人士,也不是學院派專家,因此嘗試用一般庶民記憶切入,以輕快叩門、生動活潑的筆調,寫出他精彩豐富的人生故事。

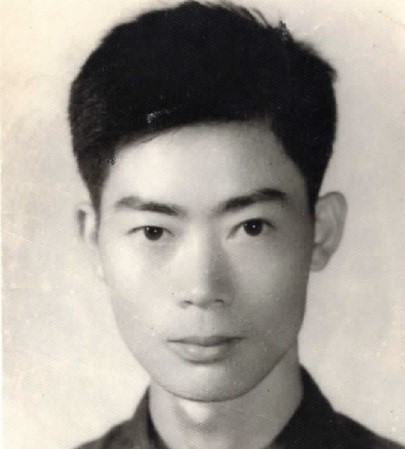

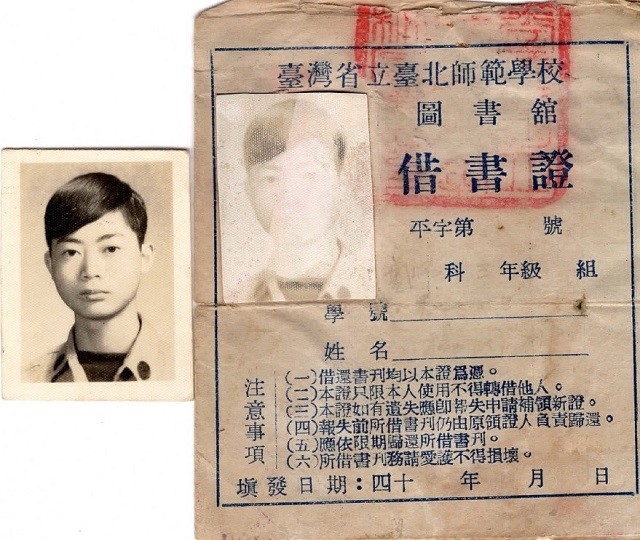

別看老師現在 80 多歲瘦瘦駝背的模樣,當年他可是帥哥一枚哩!謝謝老師、師母、怡文伉儷在這段期間給予的諸多幫助,並以此文稍微彌補當年翹過的青春陶課。

楊元太從小就愛思索這類問題。由於敏銳的天賦且擅於畫畫,楊元太童年過得頗為風光,就讀大同國小四年級時,導師給他的評語是「技能的手藝,努力有望」。

佛具店的啟蒙、吳梅嶺的門生

因有雙巧手,每天揹著書包走路上下學的楊元太,途經西園佛具店(現為西園美術店)就會探頭探腦駐足張望,心想:佛具店師傅做的事我應該也做得來,萬一長大考不上學校,就來西園佛具店學刻佛像吧!佛具店的周雪峰先生可是朴子配天宮的專屬藝師呢!

日後,楊元太的書不僅念得不錯,還很喜歡唸 ABC,遠赴美國阿肯色大學留學,而他的佛緣更延續一輩子,成為最早一批接觸敦煌學的臺灣青年,後來又幫寺廟建造佛像,那是之後的事了。

1951 年國小六年級時,一位鄰居哥哥知道楊元太愛畫畫,便帶他去找鎮上 50 多歲的吳梅嶺老師,開啟日後楊元太的藝術之途。吳梅嶺本名吳添敏,是嘉義早期知名畫家,景仰石川欽一郎,雖未去日本留學,但與陳澄波在「春萌畫會」有過交往,也與周雪峰熟識。

本來 12 歲的楊元太煩惱拜師學畫得讓父母額外花錢,還要張羅紙張、顏料、畫具什麼的,後來才知道吳梅嶺都是免費授課、免費提供教材,而且假日、寒暑假都敞開大門歡迎學生隨時來畫。在戰後貧困年代,這種做法十分無私大器,是一名受人尊敬的教育家。

之後,楊元太常在週日去學畫,地點在現今嘉義縣圖書館附近,有時偷懶沒去,老師還派人來噹他,要他繼續去。吳梅嶺老師喜歡蒔花弄草,學畫的環境顯然比一般草地農村優雅,一個跟家裡完全不一樣的空間氣質,對孩子們很有吸引力。

再加上畢業前往外地求學的學長們都會回來找吳梅嶺敘舊,學長口中說的那些遠方趣事,讓楊元太更加嚮往畫畫帶來的新世界,他下定決心以後長大也要去臺北看看。

楊元太上了東石初中後,父親過世,想繼續升學的他,為減輕家裡負擔必須找一個省錢的學校來唸。吳梅嶺因此帶他上臺北,報考培育出黃土水、陳澄波的臺北師範學校藝術科(今臺北教育大學),一來師範生免學費,二來畢業即就業,是個不錯的選擇。吳梅嶺就像他第二個父親,帶來安定感與方向感。名師出高徒,果然楊元太應考後金榜題名。

北師藝術科的生活點滴

楊元太曾說,北師藝術科是他一切的原點。1956 年第一次來臺北,當時校長劉平侯在校內撿紙屑的舉動,讓他感受到北師相對平等、自由、開放的學風,深深影響了他,校內不少東南亞僑生也開闊了他的眼界。

他形容當年北師的生活是「大考大玩,小考小玩」,學校常在大考前故意放映好看的電影來引誘學生,或是舉辦烏來爬山或逛安東街等活動,逼得大家只好暗地裡各憑本事念書,非常有意思。某次大考前,他看了海明威小說《吉力馬札羅山的雪》改編的電影《雪山盟》(The Snows of Kilimanjaro),從小就愛山的他對螢幕裡的美式文化印象極深,大山大水的開闊氣勢是他一輩子的原鄉。

他的同學中有位叫做劉武雄,本來跟高他一屆,但劉武雄有次跳上餐桌抗議學校伙食不佳遭到退學,後來復學卻被留級,因此降了一級變成他的同班同學。劉武雄就是後來知名的作家七等生。他們這一班共 40 人,其中女生有 12 位號稱 12 金釵,金釵中有一位也擅長文字的同學,當時負責編輯校刊,她就是後來成為詩人、散文家的席慕蓉。

1959 年北師畢業後,楊元太回到東石港墘國小任教三年,他是全東石鄉少數從臺北師範藝術科畢業的正科生,走路有風。不過他對未來懷抱更遠大的夢想,決定任教期滿後,去考大專聯考。結果因為三民主義考差了,差三分與第一志願師大美術系失之交臂,最後去唸國立藝專。

聽到這裡我拍手大笑說,楊老師我跟你一樣耶!大學聯考我三民主義低標不到,我們真是太有緣了!

進入國立藝專後的楊元太,成為國立藝專(今臺灣藝術大學)美術科第一屆的學生。有件事讓他在新生訓練時聲名大噪。原來他當時一心想唸西畫組,卻被分到雕塑組,心裡很不服氣。

楊元代當時對雕塑的刻版印象是,都在刻孔孟、偉人銅像那種,浸潤過北師自由學風的他覺得超沒意思。開學後,楊元太追著科主任理論,積極爭取轉系,其他同學都已上課一個禮拜,只有他還未曾踏入教室一步。

原來雕塑科不是銅像科,還有台版維納斯

當時雕塑家楊英風在藝專授課,發現這個小子一直在跟科主任「花」(台語),於是要同學轉告他,請他帶著西畫素描作品,到他重慶南路的家中聊聊。

楊元太心想:去看看也好。走在南海路上,遠遠的就看到有座圍牆,外觀刻著鳳凰造型的浮雕,應該就是老師家,果然!楊英風的家是日式宿舍,有著庭院,圍牆內有個掛著短版綠色窗簾的工作室。

他入內一瞧,見到楊英風擺放的未完成雕塑作品,其中包含台灣最早的人體模特兒林絲緞雕塑,內心就明白一大半:原來雕塑科不是銅像科,而是可以做「大衛像」與「維納斯像」的,只要是立體的都算雕塑範圍,他看到了雕塑的可能性,當下就暗自決定不轉系。

楊英風看了他的素描作品,認為楊元太的程度未來走雕塑這條路絕對可行。就這樣,名噪一時的轉系風波終於落幕。也因此,楊元太才有機會與 11 位同學留下一張在楊英風家(今楊英風美術館)的帥氣斜肩照片。

除此之外,藝專時期的楊元太還對去過西北大漠、水墨畫風孤絕的高一峰老師印象深刻。高一峰信手捻來作畫,起初學生們都看不出他在畫什麼,原來他從馬尾畫起,直到落筆那一刻才看出一匹駿馬躍然紙上。突然間,高一峰老師放下筆,或許是想起了時代的無力感,用蒼茫的聲調說 :「騙人的!這全是騙人的…」,楊元太與其他同學一面讚嘆老師,一面心疼地說: 「老師!我們願意被你騙…」足見那個年代師生互動的特殊情景。