刻畫在人們身上的恐懼

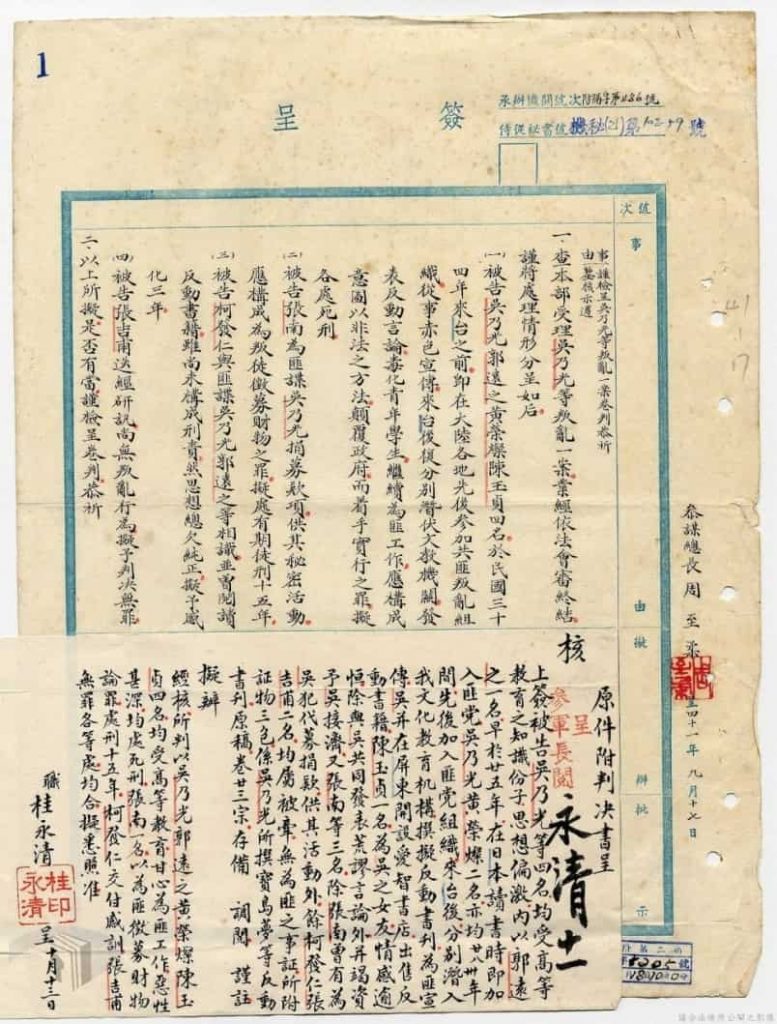

1952 年 11 月 11 日,36 歲的藝術家黃榮燦雙手被縛,以被告身分現身於現址為青島東路三號的軍法處合議庭,同案被告尚有吳乃光、郭遠之、陳玉貞、張南、柯發仁、張吉甫。

經歷七次調查與決策,國防部軍法處對黃榮燦有終審控訴如下:

民國 34 年來台充任《人民導報畫刊》「南虹」主編、新創造出版社社長以及臺灣省立師範學院(今國立臺灣師範大學)講師等職,假文化宣傳為名,先後參加麥浪歌詠隊、自由畫社、蔡瑞月舞踊團及馬思聰音樂演奏會等作反動宣傳,並以吳乃光為新創造出版社職員,藉以掩護工作。

黃榮燦從事赤色宣傳,有反動木刻漫畫等獲案可證,應負意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行之罪。被告曾受高等教育,深受黨國栽培,不圖報效,甘心背叛,雖迭令自首,仍執迷不悟,惡意甚深,無可原宥,應予盡法懲處,以昭炯戒。

終審之後不久,1952 年 11 月 19 日,黃榮燦在馬場町遭槍決,屍體葬於六張犁公墓,直至 40 年後方被意外發現。傳於後世的是一張他在審判前被拍下的檔案照,身上被標上大大的叛亂犯字樣,雙手被縛、脖子青筋爆出、一臉痛苦的「最後一面」。

然而,被埋沒的人應該出土,黃榮燦留給臺灣的並未止於一張檔案照。作為第一位將魯迅木刻帶進臺灣的中國藝術家,黃榮燦在臺灣短短停留的 6 年間,用版畫與文字銘刻了臺灣社會的變化。

他最有名的一幅版畫作品〈恐怖的檢查——臺灣二二八事件〉就傳神表述出二二八事件爆發前的關鍵一幕。作品的左方後半部與右方前半部分屬不同世界,一邊是呆板的軍警,另一邊則是不規則、動感的民眾,雙方在畫作中展開對峙。畫作前方躺著事件犧牲者的遺體,卡車上的軍警卻對眼前的屍體與抗爭的群眾無動於衷。

當年魯迅在 1927 年意外發現對版畫的愛好,他認為「木刻不應侷限於書籍的插圖而已,在藝術界所賦的使命很大。」因而開始在中國提倡新興木刻運動,有別於傳統中國版畫是分工創作模式,新興木刻採取畫、刻皆由一人完成的獨立創作版畫,更能表現版畫家的創作意識與理念。

魯迅認識到,木刻不僅止於觀賞之用,在當時國民意識薄弱的時期,相當適合作為宣傳和教育國民的工具。由於魯迅的引介,中國左翼文學期刊也開始對新興木刻運動的發展產生推進作用。後來,二次世界大戰爆發,木刻版畫逐漸轉向抗戰文藝。

木刻運動在魯迅推廣下以全國聯合流動展覽的形式在北平、江蘇、浙江、廣西、河南等地展出,木刻運動快速在各地造成具體的美術影響。由於木刻版畫初期由左翼文藝聯盟提倡,這讓當時排共的中華民國政府相當在意。

因此 1936 年以前,新興木刻藝術基本上被認為是一種有罪行為,只能生產在沒有陽光的地帶,然而 1937 年戰爭爆發,則點燃木刻運動另一波澎湃勃發的力量。

當時,木刻版畫家們在武漢舉辦了「抗敵木刻版畫展覽會」,中華民國政府成立軍事委員會政治部,並任命版畫家盧鴻基、力群、賴少其、王琦等人為科員,這算是新興木刻運動自誕生後,首次取得合法地位。而黃榮燦在戰爭爆發初期就讀於西南藝術職業學校,他受到魯迅精神以及時代浪潮的感召,也在這時期加入了木刻版畫運動。

雖然並未直接成為魯迅的學生,然而黃榮燦第一幅版畫作品便是〈魯迅像〉,而他曾發表於報刊上的兩篇文章〈悼魯迅先生——他是中國的第一位新思想家〉、〈中國木刻的保姆——魯迅〉,足見魯迅對黃榮燦的深刻影響。

當時,黃榮燦在校內設立木刻研究會,組織 6、70 名會員加入。1937 年底,他從西南藝術職業學校畢業後,進入國立藝術專門學校,繼續學習新興木刻的理論和創作。1939 年,中華民國木刻界抗敵協會昆明分會成立,黃榮燦馬上加入,並站在運動最前線,擔任分會負責人。

在日後的文章中他回憶著:「昆明方面也有木協分會的成立,舉行木刻流動展、街頭展、鄉村木刻宣傳及出版等工作,對抗戰貢獻可想而知。每個單位的工作都深入到市民、農村、學校、文化界的實際中,這是每個木刻工作者對認識負責的表現。」

1941 至 43 年間,黃榮燦擔任《柳州日報》副刊木藝版主編。二戰結束後,國共內戰隨即熱烈展開。1945 年 10 月,黃榮燦在重慶擔任難民孤兒的教育工作,同時也致力於中國木刻研究會的文化運動。11 月,黃榮燦在上海對著美術界人士發表演講〈抗戰中的木刻運動〉:

中國木刻界致力中國新興木運,在同志們的團結、合作、奮進和廣大友軍的熱烈愛護之下,在一切物資條件不充實和貧弱之下,它度過了苦難的八年。抗戰八年來,木運的成就還距理想很遠,理論與技巧尚欠精到,工作機構亦不健全,然而我們以健壯的起來了,同志們實際的表現突破任何阻礙木運的企圖,這是我們感到安慰的地方。

由於黃榮燦通過教育部赴臺教師招聘團考試錄用,演講後,黃榮燦隨即登船,經南京、香港前往臺灣。途中,他在香港舉行個人展,目的是向住在香港的版畫家傳達中國木刻研究會本部的意向,同時介紹抗戰中的木刻運動。

抵達臺灣後,黃榮燦在 1946 年元旦,於臺北舉辦個人畫展。隨後出任《人民導報》副刊「南虹」的主編,創辦新創造出版社,並於臺灣各大報刊如《臺灣新生報》、《臺灣文化》等撰文介紹中國新興木刻,提倡新現實主義並引介作家。

作為第一位將魯迅木刻帶進臺灣的中國藝術家,他發現中國木刻版畫在政治宣傳上所提倡的「反帝、反封建、反侵略、爭民主」的精神不僅適合中國,也相當適合戰後的臺灣。

當時,撤退到大後方的中華民國政府成為戰勝國,在倉促中接管臺灣。臺灣人滿懷期待慶祝「光復」。比如在日治時代從事抗日運動的人士,如陳炘、葉榮鐘等人,不僅籌組「歡迎國民政府籌備委員會」,更在各地張燈結彩,迎接新政府。全島各大市鎮都有當地青年組織地方團體,維持地方秩序,保護日本留下的敵產,以便讓新政府順利接收。

然而,當時來臺的中華民國政府卻以另一種征服者的態度對待臺灣。起初設立一個和中國大陸各省不一樣的制度——臺灣省行政長官公署,作為統治臺灣的總機關。這個機關擁有很大的影響力,如同日治時期的總督府延續著殖民體制的方式,被當時許多滿懷期待的知識份子,戲稱它為「新總督府」。而行政長官公署隨後的執政,又讓臺灣人民立刻感受到國民政府在政治上的全面壟斷、特權橫行以及貪污腐敗。

於是,臺灣人在迎接「祖國」之後,經歷貧乏、不公、動蕩不安的 1 年 4 個月,民眾逐漸「由希望變成失望,由失望變成絕望」,而這樣的不滿情緒,不停累積,在 1947 年 2 月 27 日傍晚,爆發二二八事件。

1947 年 2 月 27 日上午 11 時,專賣局接到密報指出淡水港有走私船運入火柴、香煙五十餘箱等情事,專賣局遂派出 6 名查緝員,會同警察大隊所派 4 名警察前往查緝,但當他們抵達淡水時,僅查獲私煙 5 箱。

不久,又據密報指出,這批走私貨已移至台北市太平町天馬茶房(今延平北路)附近,是臺北最大的私貨集中地。查緝人員與警察先到太平町附近的小香園用晚餐。下午 7 時半,當他們到達天馬茶房時,私販早已逃散,僅查獲一位 40 歲寡婦林江邁的公私煙,遂將其全部公私煙和現金加以沒收。

林江邁幾近下跪苦苦哀求著:「如果全部沒收的話,我就沒飯吃了,至少把錢和專賣局製的香煙還給我吧⋯⋯。」但查緝人員不予理會。當時許多圍觀民眾也紛紛加入求情行列。林江邁情急,進而抱住查緝員不放。

其中一查緝員「葉得根」,用槍托打她的頭,致林婦的頭顱鮮血直流。目睹此景的群眾極為氣憤,乃將查緝員包圍,並高喊「阿山(外省人)不講理」、「豬仔太可惡」、「還給香煙」等情緒激動的話。

查緝員見勢不妙,連忙逃走,但群眾卻緊追不捨。其中一查緝員傅學通為求脫身,乃向群眾開槍,不幸誤射當時在自宅樓下觀熱鬧的市民陳文溪(年約 20 歲,次日死亡)。查緝員逃至永樂町(西寧)派出所,後轉至警察總局(今中山堂旁),激憤的民眾將查緝員的卡車玻璃搗毀,並將卡車推倒於道旁,然後包圍派出所要求交出兇手繩之以法。

次日,民眾到專賣局抗議,行政長官公署的憲兵掃射民眾,死傷數十人,引起全島大騷動。行政長官陳儀宣布戒嚴。3 月 9 日,從南京派來的軍隊在基隆港登陸,突然向碼頭上的工人掃射,並在臺灣各地展開鎮壓與屠殺。

過程中捕殺許多參與暴動的份子,也逮捕了未參與任何暴動的領導菁英,如民意代表、教授、律師、醫師、記者、作家、畫家等,並以連坐法威脅民眾交人。總計二二八事件期間,依據行政院《「二二八事件」研究報告》中指出,死亡人數約在 18,000 到 28,000 人左右。

在事件爆發當天,黃榮燦在《人民導報》的同事吳克泰與周青恰好在事件現場附近。當時,正在天馬茶房喝茶的周青,聽到喧囂隨即趕至現場,從派出所到警察總局,再從警察總局到憲兵隊本部,周青一直跟在追趕犯人的人群裡。

而吳克泰在路上恰好遇上追趕犯人的群眾,也跟著從警察總局追到憲兵隊本部。周青與吳克泰碰面後,隨即商量寫事件報導,並於隔天晨報發出,二二八事件的消息就這麼從臺北往全臺擴散開來。黃榮燦也間接從這兩位記者朋友身上得知事件現場的樣貌。

黃榮燦創立的新創造出版社就位於行政長官公署斜對面。由於政府軍隊的機關槍亂射,群眾異口同聲喊出:「打阿山(中國大陸來的人)!」事態開始發展成不加區別襲擊外省人的趨勢。於是,在 2 月 28 日當天,黃榮燦推著他那輛破自行車,挨家挨戶看望朋友,並叮嚀朋友盡量不要外出。

下午,數百名民眾攻擊了中國國民黨省黨部。當他們知道黨部人員都已轉移後,隨即包圍作為新中國劇社宿舍的三義旅館(舊臺北旅館)。有 50 名民眾進到旅館中,打算將男性團員帶出。

新中國劇社是由臺灣省行政長官公署宣傳委員會邀請來臺,主要介紹中國文化、普及國語及鼓勵臺灣劇運。當時的領隊歐陽予倩面對暴怒的群眾,透過旅館老闆與兩位臺灣學生向群眾說明:「我們不是官吏,也不是商人。我們是為宣傳中國文化來臺,我們完全支持臺灣人民反對國民黨法西斯的鬥爭。」

歐陽予倩如此表態,原先暴怒的群眾便也意識到這群「阿山」的不同,於是隨即在現場解散,並在此後一直保護劇社在臺灣的行動。而黃榮燦也從這天開始,連續 20 天,從未離開過三義旅館,堅持擔任劇社的護衛。

由於黃榮燦、吳克泰以及劇社支持臺灣人民抗爭的立場,新創造出版社的也同樣被周圍民眾劃入「好阿山」的陣營,並在那段不平穩的日子,受到民眾的保護。

1947 年 3 月 2 日,二二八事件處理委員會成立,並連續多日舉行會議。任何人都期待著事件縮小並朝向民主、和平的方向發展,然而原先展現妥協態度的陳儀,卻在 3 月 7 日拒絕了委員會提出的「三十二條處理大綱」。因為他知道援軍已經從上海和福州出發了。

3 月 8 日,憲兵第四團抵達基隆。在他們抵達的同時,就從船上開始向陸地開砲,並在登陸後,血洗基隆,急速向臺北行進。3 月 9 日,陸軍整編第二十一師也抵達基隆,槍聲在臺北持續一整日,外省人早就躲起來,現在連本省人也都縮頭了。政府突然啟動的屠殺舉止,讓民眾臉上失去笑容,街上進出少了許多,而且都沒有聲音。沉默的聲響,是民眾內心巨大的恐懼。

15 日,《大明報》、《人民導報》、《中外日報》、《重建日報》、《民報》等五家報社被警備總部查封,臺灣人民不僅失去輿論平台,也被剝奪了說話的權利。當社會一片沉寂之時,黃榮燦拿起雕刻刀,開始悄悄製作他的版畫〈恐怖的檢查——臺灣二二八事件〉。他心裡想著第一屆全國木刻展即將在上海舉行,這是向大陸同胞傳遞臺灣人民輿論的絕好時機。

3 月 21 日,新中國劇社終止在臺南的公演,搭乘第一班臺南輪離開臺灣。黃榮燦也回到自己住處繼續默默完成版畫。經歷三月大屠殺之後,政府開始以維持治安的名義,開始綏靖、清鄉工作。軍警搜查民宅,逐一逮捕與事件相關者。同時,陳儀也發布了〈為清鄉告民書〉。

該則文告以中、日文並行,說明清鄉的目的是在「確保治安」,清鄉的主要對象是「武器和惡人」,要求民眾將「武器」和「惡人」,交予政府,由政府作合理、合法的處理。

舉凡「私藏武器匿而不交的,自然是亂黨叛徒,一經查出,即將嚴厲制裁。」對於所謂的「惡人」,則「要立即檢舉、密報」,「若敢窩藏亂黨叛徒,匿而不報」,經查出,「即與亂黨叛徒同罪」。陳儀的這則文告一方面交代政府行動依據,更重要的是強化了密告制度。這段綏靖、清鄉工作,一直延續至 1949 年白色恐怖開始為止。

面對外界的風聲鶴唳,黃榮燦低調埋頭創作。為了確保人身與作品的安全,黃榮燦在製作〈恐怖的檢查——臺灣二二八事件〉期間,沒有人看過創作過程,甚至作品完成後,黃榮燦也沒讓任何人看過。他在 4 月初完成作品,然而餘白處的題名、簽字、印刷張數都沒有寫,目的就是要避免所有可能的政治干涉與審查。

4 月 13 日,黃榮燦從基隆出發,搭乘臺南輪前往上海。15 日,當他抵達上海時,木刻展早已在三天前閉幕了。然而,木刻展閉幕的兩週後,4 月 28 日,《文匯報》的「筆會」欄出現了署名力軍的版畫作品〈恐怖的檢查——臺灣二二八事件〉。

力軍是黃榮燦在《柳州日報》工作時時常使用的筆名,使用力軍發表作品,一方面能讓中國同行知道自己還在世,另一方面也不會在國民政府面前暴露身分。木刻運動強調要用刻刀一般銳利的眼光去區分出民主的真偽,而且還需要用刻刀去戳穿假民主的面孔。這是黃榮燦投入木刻創作的堅持,也是木刻運動在社會上發揮的藝術意義。

黃榮燦在上海待了兩週左右,於 4 月末、5 月初返回臺北。當時,中國大陸也因為「反對美國駐軍,反對不平等的中美通商條約」的抗爭,逐漸發展成「反飢餓、反壓迫、反內戰、反美和爭取民主」的學生運動。

1947 年 5 月 18 日,蔣介石發表談話,要求嚴懲學生運動。政府發布「維持社會秩序臨時法」,大規模的鎮壓開始了。5 月 20 日,大城市的學生紛紛舉行全國規模的大遊行,要對政府的鎮壓表達抗議。政府出動大批軍隊、警察、特務,數百名學生遭逮捕。5 月 25 日,支持學生運動的《文匯報》、《聯合晚報》、《新民晚報》三家報社突然被查封。

黃榮燦未能趕上 4 月在上海舉辦的第一屆全國木刻展,同年秋天他重新參加了第二屆木刻展。又由於當時日本興起中國版畫熱,這些作品順勢成為日本社會反省戰爭與思考民主化的重要基礎,使得第二屆木刻展的作品很快在日本各地相繼舉辦一百餘場展覽會。

黃榮燦那幅〈恐怖的檢查——臺灣二二八事件〉也隨之旅行到日本,後來被魯迅的日本友人內山嘉吉妥善收藏,最後該作藏於日本神奈川縣近代美術館,成為紀念二二八歷史傷痛最有力的圖像。

因為使用筆名發表刻畫二二八事件的版畫,黃榮燦並未受到二二八事件實際的波及。他於 1948 年 9 月,接替版畫家朱鳴岡的職位,進入臺灣省立師範學院藝術系(今臺灣師範大學美術系)任教,教授素描、水彩和版畫。如今著名的雕塑家楊英風是他當年第一屆的學生。

黃榮燦在任教之餘,也相當投入於四處寫生,並對臺灣民俗與原住民文化感興趣。他多次前往蘭嶼、綠島記錄風俗民情。在他筆下,蘭嶼原住民的黑髮舞在海灘上狂舞出激動的音節能與海濤聲混合成一種神秘聲響。

除此之外,蘭嶼達悟族特殊的飛魚、戀愛觀、器具使用的文化,黃榮燦都一一觀察,詳加記錄。他對臺灣這個新故鄉顯然感到相當好奇,作為一位初來乍到的外省文化人,黃榮燦表現出與國民政府截然不同,特別寬容的心。他所希望的無非是透過藝術,將臺灣與「內地」連接起來,向著新的路程大步直進。

這樣的寬容也表現在黃榮燦與日本版畫家立石鐵臣的來往上。二次世界大戰後,在中國普遍仇日的情緒下,黃榮燦並未拒絕與日本文化人交流,甚至與立石鐵臣一同經營新創造出版社。

立石鐵臣曾對友人說起黃榮燦的木刻運動,言語中盡是讚賞:

黃先生等一群人的木刻畫使命跟舊文人趣味沒有聯繫,是號召民眾的,是為了教育民眾而產生的。它也不是掛在宅第的牆上供人觀賞愉悅的,它以通過民眾的眼睛傳播為使命。新中國,它的靈魂是什麼?在隨著這一思考而誕生的那些生動地體現著這一必然使命的木刻畫裡,我們看到了一群挺立其中的年輕的藝術家。

1951 年 12 月 1 日,黃榮燦正在臺灣師範學院第六教職員宿舍整理他在臺灣各地訪查的民俗紀錄,並等待課堂時間到來。幾名軍警闖入宿舍,直接將黃榮燦逮捕入獄。緣由是屏東愛智書店店主吳乃光,於 1945 年來臺後,曾居住在黃榮燦住處。吳乃光在 1941 年加入共產黨,1951 年遭親友檢舉被逮。

吳乃光在供述中提到中共華南分局曾指示他聯繫黃榮燦要以不定形式策動學運,於是黃榮燦被逮捕後,情治單位在 1952 年 9 月 8 日以其曾於 1939 年參加中共外圍組織木刻協會,從事反動宣傳等活動,將黃榮燦控為叛亂罪。

被逮捕的黃榮燦從此難以再替自己辯駁,在等候判決的期間,他僅不斷想起自己當初登上開往臺灣的船,滿腔熱血,對未來充滿希望的那個片刻。而課堂上的學生們始終不知他們的老師遭到厄運降臨,仍在上課鐘響後,痴痴地在校園等候著他⋯⋯

1945 年,前往臺灣的這個冬夜,黃榮燦站在甲板上,前方是陰鬱而寒冷的海。出發前,他取得記者通行證以及教師資格,想著即將展開的未來。大戰結束,木刻協會成立,在這歲末之際,讓他對 1946 年充滿說不出的希望。

他決定寫一篇文章,12 月抵達臺灣之後發表,篇名就叫〈迎一九四六年——願望直前〉,寫他對國家、對版畫、對生活的熱情,他將用盡一切去感染群眾,直到理想停止沸騰為止。他知道自己將滿腔熱血地這麼說:

在這長春的華麗島上,人民極自然的要迎接五十年受難的新生,都想新的展望比過去更好。那麼就讓我先說我自己吧。自勝利以來,我就在進行著迎接新的生活,願以八年苦難經歷追奮直前,這是我應有的理由。我來自祖國的高原,現住海的邊心,就在這陌生的地帶,我外鄉人拿起筆來,寫我所願:

我以為我們致力於藝術工作的人,什麼都可以放棄,但不能放棄創作的生活。我們的心與腦應該承認遠生的偉大是創作,我們青年的朋友也不要失去不可放棄自己願望著的事業,這是偉大生命之源。

抗了八年戰,我們幹藝術工作的,尤其在新興的省都臺北,使我想起過去流轉在祖國的生活,在那血的日子裡,用我用的工具描寫種種,這種種的描寫中,我最愛那黑與白的分化(指木刻版畫),或愛它是人間的動力;今後我當然不斷的描寫,直到理想為止。

黃榮燦不會知道的是,他全身心投入的版畫,竟會在幾年之後,記錄刻畫著人們身上的恐懼。

.png)

「我們想要怎麼理解二二八?」

這次我們試圖透過各項日常可見的「物件」做為引子,期待能帶領讀者以深入淺出的方式,反思二二八事件期間,各種使用物件的人以及他們所處的時代背景。

也在一次次梳理二二八事件內涵的同時,理解責任歸屬問題不只是部分人的咎責,而是全面檢討造就這樣威權迫害的各個執行者。

當有一天談起二二八事件所帶來的影響時,我們不再只是聲嘶力竭地訴說悲痛,而透過了解過去、理解現代以及想像未來的步驟,重新建構這段屬於一整個世代的、屬於眾人的歷史記憶。

關於228的故事,未完待續。

指導單位:內政部

- 黃英哲,〈黃榮燦與戰後台灣的魯迅傳播(1945~1952)〉,《臺灣文學學報》,第 2 期(臺北:2001.2),頁 91-111。

- 橫地剛,《南天之虹——把二二八事件刻在版畫上的人》,臺北:人間出版社,2002。

- 江婉綾,〈臺灣美術史學正典形構問題: 以戰後初期(1945-1949)左翼木刻版畫為例〉,臺北:國立台灣師範大學美術學系碩士論文,2011。

- 江玉林,〈木刻敘事與控訴二二八——再現黃榮燦〈恐怖的檢查〉〉,《法制史研究》,第 28 期(臺北:2015.12),頁 175-210。

- 薛化元,陳儀深主編,《二二八事件真相與轉型正義報告稿》,臺北:二二八事件紀念基金會,2020。