中國和俄國的意圖日漸明顯,欲將世界塑造成與其威權模式相符──使他們有權否定他國經濟、外交和國安決策。 —《2018 年美國國防戰略報告》

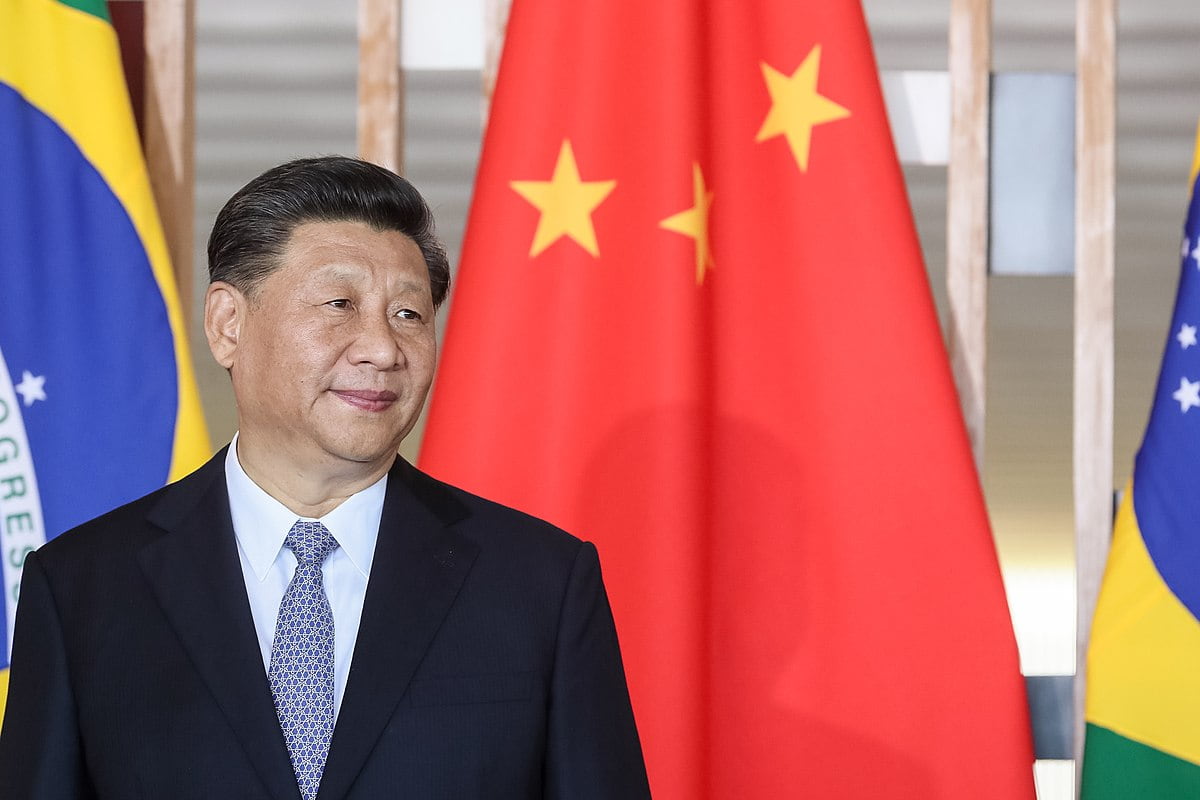

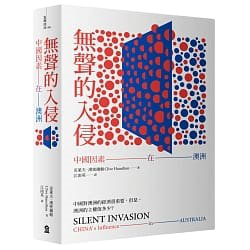

2017 年 11 月,坎培拉查爾斯史都華大學(Charles Sturt University)公共倫理學教授克萊夫.漢密爾頓(Clive Hamilton)所著的《無聲的入侵》(Silent Invasion)掀起一波國際論戰。這本書嚴徵博引,揭發了中國如何用一系列驚人的手法操縱澳洲政治與社會。《無聲的入侵》原本預計如同作者的其他著作,由獨立出版社愛倫昂溫(Allen and Unwin)出版。但在付梓之際,愛倫昂溫卻因為害怕北京政府或其代理人的報復和法律行動,決定喊停。(根據報導,另有兩家出版社也拒絕了這份書稿。)

漢密爾頓和許多澳洲人一樣,越來越憂心中國對澳影響力日增的跡象。2008 年 4 月,在奧運聖火傳往北京途中,他在坎培拉國會大廈的草坪上加入一場支持圖博的示威活動,卻發現數萬名「憤怒而凶悍」的中國學生在欺侮一群人數少得多的示威藏人和聲援的澳洲人。這場霸凌讓他心裡發寒,但他仍繼續埋首學術工作和環境議題倡議。

時序接著來到 2016 年中,涉及澳洲工黨明日之星鄧森(Sam Dastyari)的一則醜聞震驚了澳洲社會。這名年輕的反對黨參議員,不僅收受中國政府關係企業的非公開私人資助與大量選舉捐款,還開始帶頭倡議親北京政策。他無視工黨立場,力勸澳洲尊重中國對幾乎整個南海的主權申張。

這起「發言費」醜聞引人更認真檢視中國對澳影響力擴張中的網羅。網羅的中心是中國的企業利益和富裕的中國移民,而這兩者已成為澳洲兩大政黨最主要的金主。

鄧森否認自己是有意配合北京布局,雖然他被工黨短暫貶為次要的後座議員(back bench),但很快又重返領導階層。然而到了 2017 年 12 月,先是一支外洩影片顯示他言不符實,仍在為中國領土主張做明確的辯護,內容一再擴增,而且是照讀預擬的稿子。接著又有報導揭露,鄧森曾警告資助他的中國商人黃向墨,澳洲情報機關可能正在竊聽他的電話。

這兩件爆料迫使他辭去參議員職務。同月,《澳洲人報》(The Australian)又報導,中國公安部長曾在 2017 年稍早時暗中威脅工黨:若不不支持北京屬意的引渡條約,就會喪失澳洲華人的支持。

當時,漢密爾頓已經完成了書稿。這本書歷經數月爭議,最後改由哈迪葛蘭(Hardie Grant)出版社在 2018 年出版。他的研究揭露了大約從 2004 年開始,中國共產黨的作戰行動如何以令人警覺的程度滲透澳洲社會、政治和經濟──《2018 年美國國防戰略報告》 「從我們的各級學校、大學、職業公會到媒體;從採礦、農業和旅遊等產業到港口和電網等戰略資源;從地方議會、州政府到首府坎培拉的政黨。」

最驚人的是,中國已經成功收編了澳洲的民間和政治要人,包括前幾任首相和外交部長。漢密爾頓寫道:「他們訪中時獲得盛情款待。」鮑伯.霍克(Bob Hawke)於 1991 年辭任總理後的十五年間,不斷促成許多商業合約,也為自己累積了數千萬美元的財產。安德魯.羅布(Andrew Robb)2016 年卸任貿易部長後,也和一個中共關係企業集團簽訂合約,該企業為「不特定的服務」每年付給他近七十萬美元。

北京施加影響力的另一關鍵目標,是澳洲超過百萬人的華僑社群。他們受到嚴密的監視,來自中國眼線和情報人員的威脅也日趨頻繁。有些人被警告如果不停止「反中行為」,他們身在中國的親戚將會受到傷害。

中國不只致力消滅批評北京政府的聲音,也為中國政策動員活躍的澳方支持。標準作法是將這些北京行動編排得像是由澳洲在地所發起。這些行動看似發自草根情感,實際上卻只是「鋪了草皮」(astroturfed),背後其實都有中共在澳的「聯合戰線」資助、推動和組織。

2018 年 6 月下旬,澳洲國會通過了一項法案,賦予國家更多權能對試圖暗中影響政治及公民社會的境外勢力行動提起告訴,並且獲讚譽為「七〇年代以來澳洲最重大的反間諜改革」。另一個法案則倣效美國,要求外國遊說團體登記註冊。第三個法案則是禁止外國對政黨、候選人和遊說團體捐款,不過目前仍躺在國會等待通過。

然而,中國現已成為澳洲經濟的重心,澳洲每年有 1/3 的出口所得和一百萬名遊客來自中國。愈來愈多商界人士和政治菁英會說「我們已經註定離不開中國」和「我們活在中國的世界裡」。北京的終極目標是損害澳洲的主權,破壞美澳同盟,讓澳洲繞著中國打轉,並且就像漢密爾頓說的,確保澳洲成為「中國經濟成長穩定可靠的補給基地」。但中國的野心不會止步於此。

中國的銳實力路數

中國像俄國一樣,利用民主國家的多元開放來顛覆民主,而北京治內的手段也同時益發苛刻、高壓與針對個人。澳洲的警世寓言已經告訴我們,中國和俄國只接受由他們來影響世界上的民主國家:這兩大獨裁強權要進入美國社會幾乎不受任何限制,而外國的記者、研究人員、學生、大學、基金會、智庫和企業卻只有接受中俄的嚴格掌控,才能走入這兩國的社會。

然而,中國的目標和資源都比俄國更為全面。中國像俄國一樣,致力於削弱西方民主國家之間的盟約、損害美國主導的自由世界秩序,並擴張北京在經濟和地緣政治上的影響力。中國也像俄國一樣,致力於稱霸他們自認應得的勢力範圍。但除此之外,這兩大獨裁國家的差異非常鮮明。

俄國的問題是曾為超級強國的憤怒、不安和怨懟,而中國的問題在於新大國崛起的野心、狂妄和剛愎。俄國想要重新支配莫斯科在蘇聯時代的勢力範圍以及共產衛星國,重奪蘇維埃聯邦一度享有的更廣泛國際影響力。中國則是渴望稱霸全亞洲和太平洋,正積極深耕與海外華裔社群之間的紐帶,以便擺弄新加坡這類國家的政策。但中國也逐漸渴望挑戰美國在世界經濟、政治、信念,乃至於軍事上的領導地位。

北京的目標是創造令人驚艷的成長率,同時拋開西方那套繁瑣的問責制度或自由與人權的大道理,以威權式國家資本主義的「中國模式」打造「全球化 2.0」。美式的民主和資本主義正逐漸顯露疲態,而中國領導人認為自家模式能與之正面交鋒。中國的影響力作戰逐漸擴張到亞洲之外,入侵這個中國想領導的二十一世紀世界的每個角落。

中國投射「銳實力」的方式,在許多重要的面向上都不同於俄國。一則是北京的銀彈遠更為充裕。近年來,中國每年的對外援助高達三百八十億美元,不過這些出口信貸或貸款的利息都和市場上的條件相差不遠,甚至根本一樣。如果把這算成是「援助」的話,那中國確實超越了美國,成為最大的雙邊外援(bilateral foreign assistance)提供國。

這種借貸能把弱國推入債務陷阱,讓他們不得不將戰略資產賣給中國。斯里蘭卡就陷入了這樣的困境,該國腐敗的獨裁者積欠北京高達八十億美元的債務。因此在 2017 年,斯里蘭卡為了免除約十億美元的債務,將深水港漢班托塔(Hambantota)租給中國九十九年,該港口面向印度洋的貿易路線,讓中國得以將經濟和海軍實力「貫入印度的勢力範圍」。

中國這些作為的科技優勢也不容小覷。他們徵召了華為這樣的電信巨擘,前往亞非各國協助資訊基礎建設現代化,開闢出一條「數位絲路」。這些協助包括升級行動電話頻譜和安裝高速光纖線路。但中國監視自家公民的數位技術也可能包藏在這些為國外打造的系統裡,並且流入其他獨裁政權手中。實際上,中國一直都在向其他獨裁者出售網路監控技術,而新的監控手法將隨他們自己的太空通訊網路一同升空,利用超過一百五十顆人造衛星涵蓋全球。

中國也利用財富建立新的國際金融機構,他們是新開發銀行(New Development Bank)和亞洲基礎設施投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank)的最大股東及主力成員。中國向亞投行繳納了五百億美元的資本,且目前已有超過八十個國家加入該行,包括美國和日本以外的各大主要工業國家。中國還準備沿著一帶一路斥資超過一兆美元,打造遍布南、中、西亞,直通歐洲與非洲的經濟與戰略聯盟。

為了獲得「中國對各國需求孔急的基礎建設計畫提供補助貸款」,超過七十個國家都已加入一帶一路;資深中國專家裴敏欣(Minxin Pei)指出,迄 2017 年為止,中國借給這些國家的款項「已高達令人咋舌的兩千九百二十億美元」。其中很多國家可能被大型基礎建設隨附的鉅額貪汙機會誘惑,更何況金主對公開透明毫無興趣。

喬治.華盛頓大學的資深中國專家沈大偉(David Shambaugh)觀察到,「這等規模的投資前所未有;即使在冷戰期間,美蘇雙方也不曾像中國花這麼多錢。」中國對外投入的資金「共有一兆四千一百億美元;相較之下,馬歇爾計畫的花費僅相當於現在的一億〇三百萬美元。」美國從不曾有過這種全球想像或投資──沒有一個西方民主國家有過。一帶一路的鉅額支出在中國國內也引起怨聲載道,但即便只實現了一部分,中國的經濟與政治勢力也會大幅擴張。

中國的外援不成比例地湧向獨裁國家(回報通常是在聯合國表決中得到這些國家應和),影響力作戰針對的卻是世界各地的民主國家。北京的作戰策略比俄國更有耐心、想得更遠,循著媒體合約、投資、合夥契約、慈善與政治捐款和董事會職務等等途徑,更深、更廣地滲透到民主國家的維生器官裡,包括媒體、出版社、娛樂產業、科技公司、大學、智庫、非政府組織,甚至是政府和政黨。

中共的紀律和實力讓中國能夠利用比俄國更廣泛、更全面的組織網絡。共產黨的聯合戰線除了操作情報、進行政治宣傳和間諜活動以外,最重要的是利用民主國家內部的分歧,並與海外華人社群及要人合作。當然,俄國的影響力作戰也充滿這些列寧式戰術。不過中國的攻勢雖較不顯眼,卻已擴張得比俄國更廣,手法也更機巧。中共在操弄僑民的身份和社群連結上,走得也遠比俄國更前面。[1]中國靠著散居全球的六千萬華人,能夠散播政治宣傳、動員影響力,並將反對中國滲透的示威行動打上「反中、反華、排華」的烙印。

#媒體

中國全球影響力作戰的要素之一,是國有媒體機構在世界各地斥資數十億美元、積極拓展地盤。這些媒體包括新華通訊社、《中國日報》(黨營英文報紙)、《環球時報》(附屬共產黨機關報《人民日報》的文摘)、中國環球電視網(中央廣播電台的國際頻道)以及中國國際廣播電台。新華社擁有一百八十間海外辦公室,是世界第四大新聞通訊社,僅次於法國新聞社(Agence France-Presse)、美國聯合通訊社(Associated Press)和路透社(Reuters)。

沈大偉警告,這些官方媒體同時播報新聞和共產黨的政治宣傳,「在這場中國所謂與西方的『論述戰』中,形成最主要的武器。」不同於 BBC、CNN 或德國之聲等西方民主國家的公共或私人媒體,這些國營或黨營媒體以一致的美化視角呈現中國、中國政府及其企圖。2015 年有份報告估計,中國對外宣傳的花費在一百億美元之譜,大約是 2016 年美國公眾外交(public diplomacy)預算的五倍。

《中國日報》等國營媒體也會透過簽訂契約,讓他國的全國或地方媒體刊載中方文章,國際閱聽人因此間接接收了中國產製的內容。這些付費置入的內容會編排得像是當地報紙的社論。即便當下的影響不大,置入內容的收益還是會「創造依賴」,進而「影響整份出版品的內容」。合作契約所帶來的中國資金、合夥關係及交流,都能讓媒體怯於批判中國、放棄民主體制中審視掌權者的「監督新聞」,走向另一種模式。

中澳關係專家費約翰(John Fitzgerald)指出,在 2014 年,由國家出資的澳洲廣播電台(Australian Broadcasting Corporation, ABC)向中國「做出不尋常的讓步,大量刪減中文節目裡的新聞和時事相關內容」。2016 年 4 月,澳洲總理麥肯.滕博爾(Malcolm Turnbull)訪問中國,ABC 在報導人權和南海爭議等敏感議題時,「甚至刪改了自家評論的中文翻譯版」。隔月,幾個澳洲的私人媒體集團也和中國簽署六份合約,答應「在電視網和主要出版品上播報與刊登中共的政治宣傳」。

除此之外,中共中央宣傳部還完全掌控了澳洲華人社群的媒體。中國官方會審查澳洲中文媒體的來賓甚或扣應觀眾,確保內容吻合北京觀點。澳洲的 BBC 中文廣播電台已不復存;如今「幾乎所有從這些電台上聽到的節目都是些地方閒談,佐以中央宣傳部的聲音」,且都是從中國的國營廣播電台直播。澳洲的中文紙本媒體也被類似的審查壟罩,愈來愈多事業主選擇聽從北京指示,以換取在中國的「房地產投資機會、教育和專業服務」。無論大小報社都被施壓停止出版批評中國的刊物,尤其是關於法輪功的刊物。

澳洲最直接遭受中國控制海外中文媒體的策略侵擾,卻遠非唯一受害的國家。在美國,中國也藉著併購或收編既有電台,以及成立新電台,「幾乎消滅了美國華人社群過去閱聽的大量中文媒體」。

#大學

中國靠著合作契約和交流計畫,尤其是大約 525 間孔子學院的全球網絡,在世界各地的大學院校發揮與日俱增的影響力。孔子學院由中國教育部的漢語推廣辦公室成立和管理,是共產黨對外宣傳的一部分,這些學院除了推廣中文和中國文化,也常同時宣揚中國政府的路線。

孔子學院最重要的工作是建立中國鋭實力,改變世界各國對中國的理解,教育學生對中國的看法和立場 。(Source:Wikimedia)

孔子學院最重要的工作是建立中國鋭實力,改變世界各國對中國的理解,教育學生對中國的看法和立場 。(Source:Wikimedia)每間孔子學院除了帶來金錢補助,也都附設一個提供教師和教材的中國合作機構。在名聲斐然的美國學校裡,和孔子學院建立關係,涉及的可能只是少許資金和禮貌性來往。但在亟需北京金援的地方,孔子學院能發揮的功能就大得多,甚至可以禁止敏感的講員和話題進入校園,比如 1989 年的天安門大屠殺、圖博問題和人權議題。

美國大學教授協會在 2014 年警告:「大多數的孔子學院成立契約都包括保密條款,並要求對中國的政治目標與作為做出難以接受的讓步。北美的大學允許孔子學院為推行中國的國家方針招募及控制學術人員、選擇課程和限制討論。」澳洲、歐洲和拉丁美洲也出現類似疑慮。裴敏欣指出,由於不願在學術自由和透明度上妥協,共有「分別位於四個國家的七所學校」關閉了校內的孔子學院。美國也有愈來愈多大學院校在這麼做。

中國也極力拒絕「學者、記者,和任何中國官方認為發表過政治冒犯著作或言論的人」入境,以防堵批判性質的報導和分析。2014 年 7 月,印地安納大學的歷史學者艾略特.史珮林(Elliot Sperling)方降落北京,就因為被認為曾口頭聲援維吾爾族人權異議領袖伊利哈木.土赫提(Ilham Tohti),而遭到驅逐出境。傑出的美國漢學家黎安友(Andrew Nathan)和林培瑞(Perry Link)也被禁止前往中國,理由是他們在 2001 年編輯並出版了有關 1989 年示威抗議的祕密檔案:《天安門文件》(The Tiananmen Papers)。獨立的外國記者和新聞機構,比如《紐約時報》和彭博社,不是上了黑名單,就是在中國重重受阻、寸步難行。

隨著中國逐漸強大,中國的智庫也擔起為黨喉舌的任務,令他國學者感受到必須順應的壓力。如同沈大偉所言:

中國的審查機制和宣傳設施一樣正走向全球,顯然也帶來衝擊。這個擾人的趨勢讓研究中國的他國學者擔心起自己是否能繼續造訪中國,而漸漸開始自我審查。

在北京傳遞影響力的管道裡,中國學生學者聯合會是最麻煩的一個。光在美國就有大約三十五萬名中國學生,而該組織靠著美國的一百五十處,以及法、德、英國大約兩百處的校內分會,將全世界的中國留學生連成一片網絡。學聯分會看似一般的社交俱樂部,但他們引發爭議的原因,在於普遍缺乏透明性、與中國大使館或領事館有財務往來、宣揚中國政府的立場,且頻繁出手壓制批評北京的聲音。該會也被指控監視校園活動、向中國當局通報有關圖博或人權等議題的行動、將「不愛國」的中國學生甚而學術研究回報政府。

一些在美國大學就讀的中國學生也因直言不諱而備受騷擾。2017 年 5 月,中國學生楊舒平在馬里蘭大學發表畢業演講後,就因為稱讚美國乾淨的空氣和開放的政治,並稱「民主和自由是值得奮鬥爭取的新鮮空氣」,而在中國的社群媒體上遭受公審。學聯和背後支持與授意的中國大使館及領事局,因為審查或控制中國留學生的言行,包括指揮學生抗議「反中」行動,而被批評侵害言論自由。2016 年,加州大學聖地牙哥分校選擇邀請達賴喇嘛擔任畢業典禮的致詞嘉賓,當地學聯分會就以「強硬手段」威脅校方,並且承認與洛杉磯中國領事館合作。

#政商關係

遍布世界各地的投資不只為中國增加了經濟籌碼,也因為幫助許多有力的當地人士致富,在政界建立起寶貴的夥伴關係。

如同在澳洲,英國、法國和德國的前政府高官退休後,都因為和中國利益合作而發了財。就連在民主國家,這些可疑的交易都逐漸重組了政治和對外政策。舉例來說,捷克的民粹總統米洛什.齊曼(Miloš Zeman)就因為對中國「展現更親切的態度」,為捷克的企業在中國取得了珍貴的許可。接著,由中國大亨葉簡明所領導石油及金融集團華信能源,仰賴高層官員「在總統辦公室與華信能源間周旋」,開始大量收購捷克國內的事業。

2016 年,布拉格舉行了抗議齊曼和中國關係甚密的示威遊行,還出現了臺灣國旗(Source:by Pirátská strana, via Wikimedia)

2016 年,布拉格舉行了抗議齊曼和中國關係甚密的示威遊行,還出現了臺灣國旗(Source:by Pirátská strana, via Wikimedia)據《紐約時報》所述,隨著資金湧入,齊曼成了「北京的重要支持者」,為中國擁有臺灣主權的主張背書,並大加讚揚一帶一路。齊曼除了宣稱中國「將捷克的對外政策從歐盟的支配中解放出來」,更任命與中國軍方關係密切的葉簡明為經濟顧問。

在整個歐洲,北京也影響了意欲「吸引中國資金或在全球獲得更大認可」的政治人物和知識分子。因此,如同一份重要研究所述,歐洲國家「逐漸傾向『未戰先降』,主動依中方偏好調整政策。」比如希臘的比雷埃夫斯(Piraeus)就在中國投資下成為「地中海最繁忙的港口」,因此當歐盟欲通過決議譴責中國的人權紀錄和對南海的侵略行為時,希臘屢次阻撓。

打中國牌也符合中歐和東歐威權民粹統治者的利益。這路牌打擊了民眾對自由民主體制的信心,因為它暗示著有一種更成功的威權模式,同時讓反自由民粹主義者有辦法警告歐盟罷手嚴厲制裁。

中國的外交官和記者向來也與歐洲的新興極右派政黨有所接觸,比如德國的另類選擇黨。在拉丁美洲,中國也藉由慷慨資助參訪行程、交流和其他支持,和當地政黨、政治人物、官員及其他領袖建立和睦關係,希望能吸收「有力人士」成為「涉中事務的實質代表」。

中國巨大的市場和經濟力量是一份龐大的籌碼,讓中國能藉此向美國和其他西方國家的公司施壓,要他們在臺灣和圖博地位問題上遵從中共的路線,並進一步將各公司母國的政策推往傾中的方向。同時,中國企業在西方國家的份量漸增,也讓中國得以實現多樣的戰略目標,尤其是收購智慧財產。

#慈善機構

近幾年,來自中國的慈善捐款金額驚人地躍升,捐贈者都是與中國政府和共產黨關係緊密的中國富人及基金會。這些捐贈也是中國投射銳實力的新途徑。如此豐厚的資金雖然未必會附帶明顯的政治條件,但也可能促使受贈方自我審查。

這方面的佼佼者當推「藉著贊助美國的研究機構以推行中國政府立場」的中美交流基金會。該基金會由香港前行政區長官董建華成立,一名與中共高層關係密切的億萬富翁,現任人民政協(中國的主要諮詢機關)的副主席。

《外交政策》(Foreign Policy)記者貝塔妮.艾倫-愛伯拉希米恩(Bethany Allen-Ebrahimian)指出,雖然該基金會自稱不是中共的代理人,但「仍與人民解放軍有數項合作計畫,在華盛頓和中國大使館雇用相同的公關公司。」他們在美國也登記為外國代理人。2018 年 1 月,德州大學在參議員泰德.克魯茲(Ted Cruz)及其他批評中國人士的壓力下,拒絕了中美交流基金會為該校新成立的漢學中心提供資金。

2017 年,海航集團在紐約設立了海南省慈航公益基金會,由德國前副總理菲利普.羅斯勒(Philipp Rösler)擔任主席,而海航是中國最大、最不透明、負債最高的集團之一。這個基金會的資產估計有一百八十億美元,是美國第二大的基金會。但由於所有權曖昧不清,許多觀察人士認為它的資金來自中國政府或共產黨的掩護公司,使得慈航基金會無法在美國獲得免稅資格,而慈航也無意尋求免稅資格。慈航已向哈佛和麻省理工學院保證許多重大捐助,並承諾在接下來五年間捐出兩億美元。這一大筆錢將會為世界上最強大的獨裁國家營造樂施好善的形象。

.png)

因為,真正能締造民主的力量,始終都是人民。

民主岌岌可危,但史丹佛大學胡佛研究中心資深研究員戴雅門主張,今天真正的危險不是人民背叛了民主,而是正當民主政治受到前所未有的襲擊之際,我們對民主的信心卻動搖,甚至被黨派之爭撕裂。

本書尾聲中說道,促使他寫下這本書的不只是恐懼和憂慮,更是他從世界各地爭取自由的民主人士身上看見的希望和勇氣,他們包括緬甸拒絕向軍事獨裁低頭的辛瑪昂、安哥拉無懼死亡威脅堅持揭發盜賊統治的德莫賴斯、兩度被普丁政權毒殺的記者卡拉-穆爾札等等。無論暴君多麼勢大,總有自由鬥士與之作戰不懈,這是全球民主的希望之所繫。