即便是批判新加坡政府表現最為用力者都不會否認,今天的新加坡是成功且出眾的國家發展案例。眾多外國學者、政治領袖、政策制訂者都對新加坡的國家經濟成就讚譽有加,同時希望能從新加坡政策得失的經驗學習。

國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)等國際組織向來積極推動新自由主義式全球化發展,也一直對新加坡管治模式讚不絕口。從這些國際組織角度看,「新加坡模式」重視經濟自由、願意為全球資本流動出一分力,國家開放且具競爭力。不過,這些國際組織卻對新加坡威權政治不發一言,這不免突兀,卻又無可厚非。

新加坡威權政府素來積極建構國家發展論述,並希望此一論述能統領全國民眾思想。論述指,人民行動黨政府帶領國家求存與邁向成功,這是已為人熟知的「新加坡故事」之內容主軸。歷史著作、回憶錄、教科書、經編纂的國家文化遺產資料、政治演說,都是「新加坡故事」的傳播媒介;新加坡在 1965 年獨立前經歷痛苦歲月,在獨立後從「第三世界」蛻變成為「第一世界」,都是「新加坡故事」的重點。

「新加坡故事」總會強調,新加坡作為城邦國家,國土細小,國家脆弱並欠缺資源,國內宗教與族群繁多,縱然障礙重重,國家最終仍能取得成就,人民行動黨能夠執政是當中重要原因(甚至是唯一的原因)。

「新加坡故事」與希臘神話

強調執政黨政府之英雄角色的「新加坡故事」,多少與希臘神話中的納西索斯(Narcissus)故事相似。這個希臘神話故事內容複雜,在其中一個故事版本裡,納西索斯是個俊美男子,眾多女子傾慕於他,他卻拒絕這些女子的追求,而仙女厄科(Echo)是被拒者之一。厄科曾全情投入向納西索斯示愛,被拒絕後傷心逝去,只留下她那沮喪的細語聲。涅墨西斯(Nemesis)是復仇女神,專門懲罰過於自傲者。當她聽到被納西索斯拒絕者的禱告後,便決定令納西索斯愛上自己投於湖面的倒影。納西索斯最終與厄科一樣,得不到愛情,只能沉溺於自戀時光。

「新加坡故事」所描繪的,是明信片式的、出眾的全球城市畫像──這個全球城市擁有閃亮的天際線、極富現代感與國際色彩的建築、河邊城市建設,以及神殿式大都會消費場所。與供納西索斯自娛的湖面倒影一樣,「新加坡故事」是一面鏡子,其世界級城市鏡像多少是新加坡執政黨政府的自我英雄形象投射。

新加坡藝評人李永財曾寫道:「Singapore 其實是 Sign-apore,其社會景象出眾,國家以『新亞洲』象徵之貌示人」(Lee,2005:244)。事實上,從國家自我形象角度觀察,新加坡確實自視為「新亞洲」前驅。

納西索斯沉醉於湖面上的自我倒映,厄科為此無法得到納西索斯的注意與歡心,她最終只能化成細語。新加坡民眾與厄科多少有點同病相憐。新加坡政府治國有方、成就非凡,都令民眾對之傾慕。眾所周知,新加坡民眾對政治不感興趣,願意放棄一己自主權(主要是指參與決策影響民眾生活之事務的權利與責任),將政事交由政府代理。新加坡政府向民眾保證,在其治下,生活將會安全、具效率、舒適,過去政府的執政表現也證明此言非虛。

久而久之,於政府之下,民眾逐漸失去自我,政府論述漸成他們的常識,他們再也無法獨立思考,漸成政府話語的回音。諷刺的是,與納西索斯一樣, 新加坡政府藐視自己的傾慕者。從政府角度看,民眾重物慾、自私、短視、無知、無禮、事無大小皆依賴政府。可以說,新加坡官民關係與納西索斯和厄科關係的一個共通點,是兩者皆為虐戀──施虐癖(sadism)與被虐癖(masochism)之間的情戀。

曾有新加坡民眾因被拒絕而感到受創,並希望以公民與政治運動彰顯公義。這形同在上述希臘神話之中,被拒絕者透過禱告向復仇女神涅墨西斯哭訴,希望涅墨西斯能為自己出頭。若新加坡民眾與厄科一樣最終空餘細語,那麼新加坡政府便會與納西索斯殊途同歸,兩者同樣會無法擺脫詛咒。

受詛咒的新加坡政府會在兩方面變得乏力:第一,政府將得不到民眾的真心愛戴;第二,政府將無法得到堅實情愛關係、無法從中愛人如己,最終只能終日沉溺在膨脹的自我意識之中。

新加坡小說家林寶音曾在報章專欄指出,新加坡官民之間存有「情感鴻溝」(great affective divide),她隨即遭受超乎想像的猛烈抨擊,這多少說明她的文章的確擊中要害(Tan,2009)。涅墨西斯的詛咒令自傲的納西索斯無法得到真情。即使納西索斯沉溺於自戀時光,他內心仍感苦惱。

病態自戀與「新加坡模式」

直到今天,很多時候,個人之病態自戀都是各種家庭與工作關係的問題根源。2003 年,心理治療師柯卓奇仕(Sandy Hotchkiss)曾出版著作談自戀,著作後來頗受歡迎(Hotchkiss,2003)。柯卓奇仕在書中梳理病態自戀者的七種特徵,並就此提出解方。在這篇文章裡,我想指出一點:柯卓奇仕對病態自戀的診斷,或會對理解新加坡官民關係有所啟示。

按柯卓奇仕分析,自戀者無法以健康態度處理恥辱感。他們會遷怒於人,並在奇幻錯覺下認定自己表現完美無瑕、無可挑剔。2008 年恐怖份子馬士.沙拉末(Mas Selamat)從新加坡拘留所逃脫之後,新加坡民間記者盧洪佩曾撰文指,當時新加坡政府全力開動政治宣傳機器,希望將恐怖份子成功逃脫之責任推給民眾。政府認為,恐怖份子成功逃脫,是因為民眾事事依賴政府且變得自滿(Loh,2008)。

自戀者渴望得到權力,且在取得權力後,會流露驕傲、妒忌、目空一切之性格特質。面對挑戰權威者,自戀者更是如此。縱然沒有違法或違憲,政府確有利用政制之便打擊反對勢力。政府馴服主流媒體,以居高臨下之勢、誇大失實之言語以貶抑反對黨,將之描繪成愚昧、學歷低、缺乏經驗、競爭力不足、腐敗乃至危險。

新加坡政府強調用人唯賢精神,並非只為實現平等機會,這也是為政府所得的勝利、回報、榮譽、特殊待遇提供理據。在世界之中,新加坡國家領袖所得薪金之高,足以令他們傲視同儕。1990 年代中,新加坡政府曾在國會急推政府官員高薪政策。當時政府解釋,這是技術調整,意在招攬與挽留人才。這項官員高薪政策在經濟危機時期出爐,既顯示眾目睽睽之下的國會決策如何缺乏政治觸角,也反映新加坡治國精英的自戀態度。

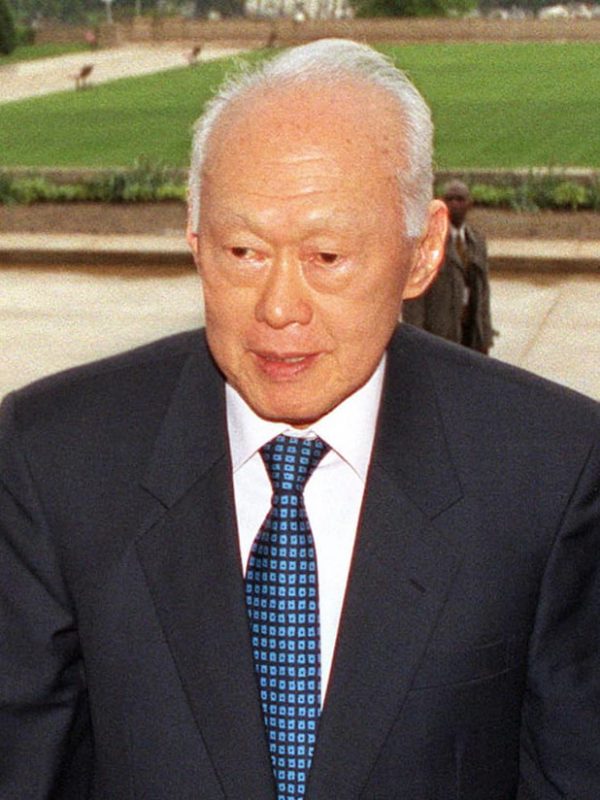

曾有人問,若國家領袖收受合法的特殊利益,那應當如何處理?李光耀回答指這無可避免,且也不涉及誠信問題。他說:

這是一個不公平、不平等的世界。如果你追求平等世界,你最終會得到的,是只具毛澤東薪金水平的共產主義世界。

—引自McDermott,1996

自戀者相信自己獨一無二,故此期望他人服從自己,一旦有人違抗他們的意旨,自戀者會感到受創傷,為此震怒。有位開明的新加坡部長曾公開說,民眾不應認為自己能與政府平起平坐,否則社會將會瀰漫「boh tua, boh suay」(福建話,意指沒大沒小)之氛圍,人人將會自覺可以為所欲為(引自 The Straits Times,1995)。

這與「亞洲價值論述」(Asian values discourse)觀點一致。「亞洲價值論述」始於 1990 年代,新加坡政府在嚴厲訓斥新加坡小說家林寶音之後此說。如前文略為提到,林寶音在報章撰文,大膽批評部長加薪方案。

為證明自己能夠廣開言路,新加坡政府看似能夠包容社會多元意見,但敢於批評、質疑政府權威的民眾卻往往易被當眾奚落,甚至需要流亡國外。曾有幾名新加坡南洋理工大學(Nanyang Technological University)經濟學學者發表敏感研究結果。他們運用數據分析,指大部份新就業機會都由外國人而非新加坡人取得,官員隨即以政府機密數據反駁學者觀點。

在這個案例之中,從政府角度看,真正問題並不在於公眾所得資訊不足,而在於經濟學學者「意氣用事、不負責任、不專業」(Ministry of Manpower,2003)。民眾透過互聯網愈加能夠接觸更多資訊、觀念、意識形態、價值觀,政府的反應卻是自我防衛心態更強,更趨堅持己見。早在1980 年代,美國著名學者傅高義(Ezra Vogel)便以「大男人式用人唯賢精神」(macho-meritocracy)形容人民行動黨政府的管治風格,這其實是中肯見解(引自 Tan,2008)。

作為國家自戀的鏡像,「新加坡故事」同時內含正面與負面信息──正面信息是新加坡乃為經濟表現卓越的全球城市,負面信息則是新加坡民眾表現與「完美政府」差天共地,既卑躬屈膝,更可能會給國家發展帶來威脅。從政府角度來看,新加坡社會易因國內有多種宗教、語言、種族而分裂,易生衝突。

一般民眾都心胸狹窄、短視、自我中心、無法履行民主權利與義務、過於務實、只受各種生活慾望(例如吃喝玩樂、買車、性慾)支配,故此都只會努力工作,受役於金錢。官員自我意識膨脹,便是因為政府如此理解民眾性格。政府不乏自戀色彩的自我形象,是官員都能行事理性、有效率、有紀律、用人唯賢、具專業精神、有遠見乃至清廉,這顯然與官方眼中展現各種性格缺陷的民眾(特別是年輕一代)大不相同。

新加坡「大男人式用人唯賢精神」之未來

行文至此,我已利用希臘神話中納西索斯與厄科的關係來演示新加坡的官民關係。但必須說,新加坡這個國家仍難被一概而論,本文要旨非為論證一錘定音式社會科學觀點,畢竟要在新加坡政府之中尋得具同理心、同情心、利他意識、謙卑之人並非不可能。

本文特別想指出的一點,是具自戀色彩的國家政治文化已在新加坡出現。這種國家政治文化的特別之處,在於奉行「大男人式用人唯賢精神」的國家體系由此而生──從新加坡立國起,這個體系便由一黨專政。對執政黨創黨成員而言,從一開始,新加坡建國並非容易想像之事,但他們一直努力奮鬥,力圖令自己最終得以變成具政治認受的國家領袖。

「新加坡故事」反覆回顧新加坡建國時期的痛苦時光,新加坡的國家身份意識便是由此鏡像構建(李光耀是否在世已不太重要)。在此鏡像中,新加坡民眾形象同樣負面──他們同樣被描繪為卑躬屈膝、被嚴加規範的一群,這令強勢政府之存在變得必要。我曾在其他評論中指出,林寶音與其他批評政府者飽受抨擊正好能夠印證這一點(Tan,2009)。

不過,要在過去數十年裡找尋證據證明新加坡在步向國家自由化之路,其實也非難事(當然各個領域的自由化步伐不一)。在舊著《新加坡文藝復興?》(Renaissance Singapore?)之中,我邀請學者、記者、社會運動者、從政者共同分析新加坡的國家自由化步伐,這些作者觀點不一,有些對之抱有懷疑,有些則對國家自由化前景感到審慎樂觀(Tan,2007)。現在新加坡政府更積極利用新媒體平台諮詢公眾,這是否僅為新加坡政府製造回音的新方法?

十多年前,《白衣人:新加坡執政黨秘辛》(Men in White)面世,當時這本著作的賣點,是以多元角度書寫人民行動黨歷史。昔日「新加坡故事」是以執政黨政府為中心的史觀來書寫,《白衣人》會否只是舊有「新加坡故事」的新包裝花紙?新加坡審查政策已漸變得寬鬆,這反映的,是政府更信任民眾,還是政府面對選舉民主逆差(democratic deficits,意指民選代表與選民之間的鴻溝日益擴大,選民無力感日重)之時所用的新障眼法?

新加坡作為自戀國家,總為國家民主進程設限,原因是政府相信民眾性格與民主政制仍然格格不入。不論民眾是否真的被政府藐視與無視,總而言之,一旦民眾真的被迫變成厄科、空餘細語,那麼新加坡就僅僅是一間大鏡室,自戀式強勢政府鏡像會從中不斷被複製。

新加坡政府能否擺脫涅墨西斯式詛咒、避開納西索斯的劫途?要真能如此,新加坡社會便需要變得多元,能夠自立。新加坡社會一旦能夠復興,政府便較容易擺脫自戀惡習,進而以更健康的態度與社會互動。

新加坡李光耀公共政策學院前副院長陳思賢(Kenneth Paul Tan)將從本土民情角度破除「新加坡神話」迷思,分析「新加坡模式」在後李光耀時代面臨的危機。