從「土地經驗」來看日本時代臺灣農村

這篇文章要聊的是「土地經驗」。我想將目光稍微從激動人心的社會抗爭挪開,轉而透過《劉崧甫鐵窗日記》中的生活紀錄與其他相關文獻,從劉崧甫這位農民運動者與他的家人利用土地的方式,說明在當時的土地制度下,劉家可能有何種機會或限制。

另外,日本時代的土地管理政策,受到影響的不只是平原地區,還有介於高山與平原之間的山林地。我的父系家族來自嘉義縣梅山鄉,從今天的梅山往北、東延伸,涵蓋雲林縣古坑鄉、斗六市、南投縣竹山鎮等地,就是「竹林事件」的發生區域。

當我攤開梅山的家族史,來與二林農村社會、劉崧甫日記的紀錄對照,很難不注意到,雙方不只同樣受到日人土地政策的影響,在生活空間、文化背景等方面,都有足以互相比較的異同點。因此本文描繪的,是一幅介於社會運動與日常生活之間的歷史圖像,提供讀者認識日本時代臺灣農村社會的另一種角度。

.jpg)

1913 年發行的《南部臺灣寫真帖》收錄了位於斗六堡的三菱製紙所場(Source: 國立臺灣歷史博物館)

日本殖民政策下的資本與土地

1898 年,臺灣總督府組織了「臨時臺灣土地調查局」,著手調查臺灣土地的權利關係。當時,只要臺人向官方提出申告,以丈單(官方收稅的憑據)、契約(買賣交易文書)、鬮書(財產分家文書)等文件證明自己是業主,日人官方就願意承認其為該土地的地主。

另外,臺灣還有很多在清代已獲「墾照」(開墾權)卻尚未墾成的「林野地」,這部分的土地權利歸屬調查,則要等到 1910 年臺灣林野調查開始後,才獲得進一步整理。也就是說,在林野地耕作的人民無法提出對該土地的權利證明,因此日人將此類土地收為官有地方便管理。不過,為了預防官民衝突,日人承認現地農民有在該土地耕作的權利,遂有「緣故關係地」這樣的分類。

總之,經過土地調查與林野調查,總督府大致確立了臺灣土地的歸屬權劃分。如此一來,就有清楚的投資與交易對象,便於營造出有利工商業發展的環境。不過,為了進一步扶植工商企業在臺發展,日人官方時常在上述土地權利關係的基礎上,施加政府的強制力,違背原本地主的意願,將土地資源的相關權利讓渡或讓售給大型會社。就是在這樣的背景下,在彰化大城的劉崧甫家,與遠在嘉義梅山的李氏家族,距離雖遙遠,卻擁有了相似的土地經驗。

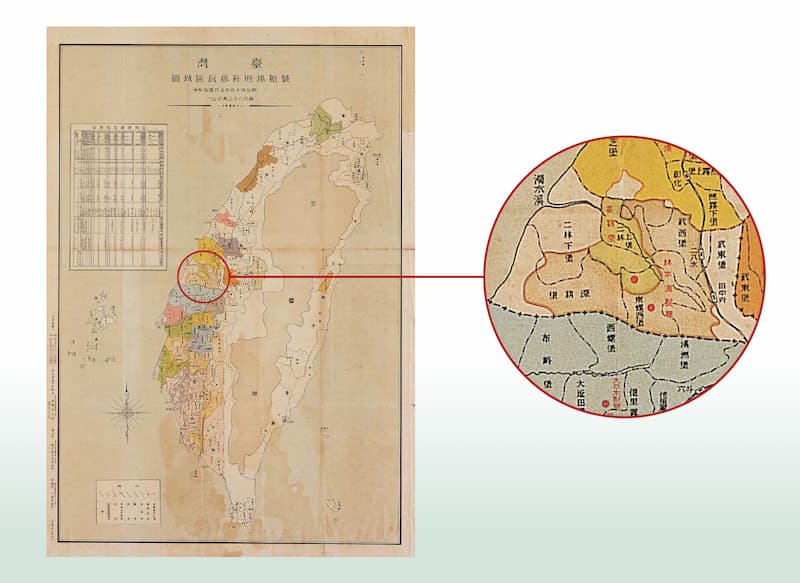

地圖中,淺褐色部分為1911年林本源製糖會社的原料採取區域(Source: 國立臺灣歷史博物館)

正義與機會:蔗作區農運者劉崧甫的土地經驗

劉崧甫生於 1898 年,在他 12 歲那年,也就是正要從家塾篆荷堂結業的時候,彰南地區發生令鄉人忿忿不平的爭議事件。1910 年,林本源製糖會社在溪州設址,為了控制甘蔗的種植成本,林糖計畫要收購彰南地區 3000 甲左右的土地。但是,想要一次收買眾多零碎土地,非常不容易;小地主們或因為收購價格太低,或因為珍惜祖傳土地,大多不想賣出。結果,林糖憑藉著官方、警察的強制力,迫使許多地主簽下賣地契約。

眾多小地主於是找上日籍律師伊藤政重等人,幫他們與林糖打官司。此外,伊藤氏也向總督佐久間左馬太當面建言,更訴諸日本內地與臺灣媒體,營造了強大的反抗聲勢。最後,林糖強購土地的計畫重挫,大島久滿次、川村竹治等總督府高官均因此免職。

這次農民成功反抗製糖會社的運動,很可能就在少年劉崧甫的心中,形成日後為蔗農處境打抱不平的心理後盾。不過,位於溪州往西 20 公里的潭墘劉家,大概不是 1910 年溪洲強徵事件中受害的地主之一。

至少,劉崧甫的父親蓮亭公,就在事件發生的前夕,向官方提出申請,打算以 20 年的期限,租用當時濁水溪河川新生地來種植相思樹。換句話說,劉家其實也把握了新制度帶來的機會,擴展土地拓殖事業——而且在劉崧甫於 1925 年因蔗農事件入獄時,這個新事業都還在有效期限內。

在劉崧甫的日記中,雖然沒有提到家族承租官有地的情況,但是他在出獄後的 10 月 1 日到 5 日,忙著在溝頭、管仕厝等庄頭測量親族的畑(旱田)面積,藉此發現自家土地有被外人侵占耕種的狀況,於是「插了界址,欲向本人請求還地」。也說到關於將旱田改成田(水田),要請人挑田土改良地質,以及讓鄉人贌租等事宜;當然,還有多次身為地主而到田裡「分粟」的紀錄。最有意思的是,在 12 月 12 日這天,他發現林糖甘蔗運搬牛車未經允許輾過自家田地,於是委託親戚「代為向委員傳道」。

劉崧甫所說的「委員」,是製糖會社的「原料委員」。原料委員的職務,就是在會社與蔗農之間居中協調,推廣蔗作,或替會社招攬採收工、搬運工。這類工作,通常都是由比較具有資歷、聲望、人脈的鄉紳擔任;他們熟悉在地的人情網絡、土地利用狀況,於是成為製糖會社仰賴的重要節點。

其實以劉家在二林與大城地區的社經地位來看,劉崧甫似乎也能勝任原料委員的工作,不過他後來在 1931 年擔任的「委員」卻是另一種:大城庄尤厝的「土地整理委員」;負責調查登記尤厝的土地異動情形,並協助民眾申請相關業務。也就是說,當時的劉崧甫很可能掌握了該區第一手的土地利用狀況,甚至有某種程度的影響力,可以調節相關作業進度。

總之,劉崧甫在蔗農事件之後所呈現的身分多樣性,可以為農民運動的歷史觀察,開啟非常有趣的新視野。劉氏當然曾經秉持著正義感抵抗強權、為農民發聲,不過這只是其社會生活的一個面向,並不代表他總是在對抗官方與會社;觀察劉氏如何在現存體制中經營事業,也是很值得注意的生活實態。

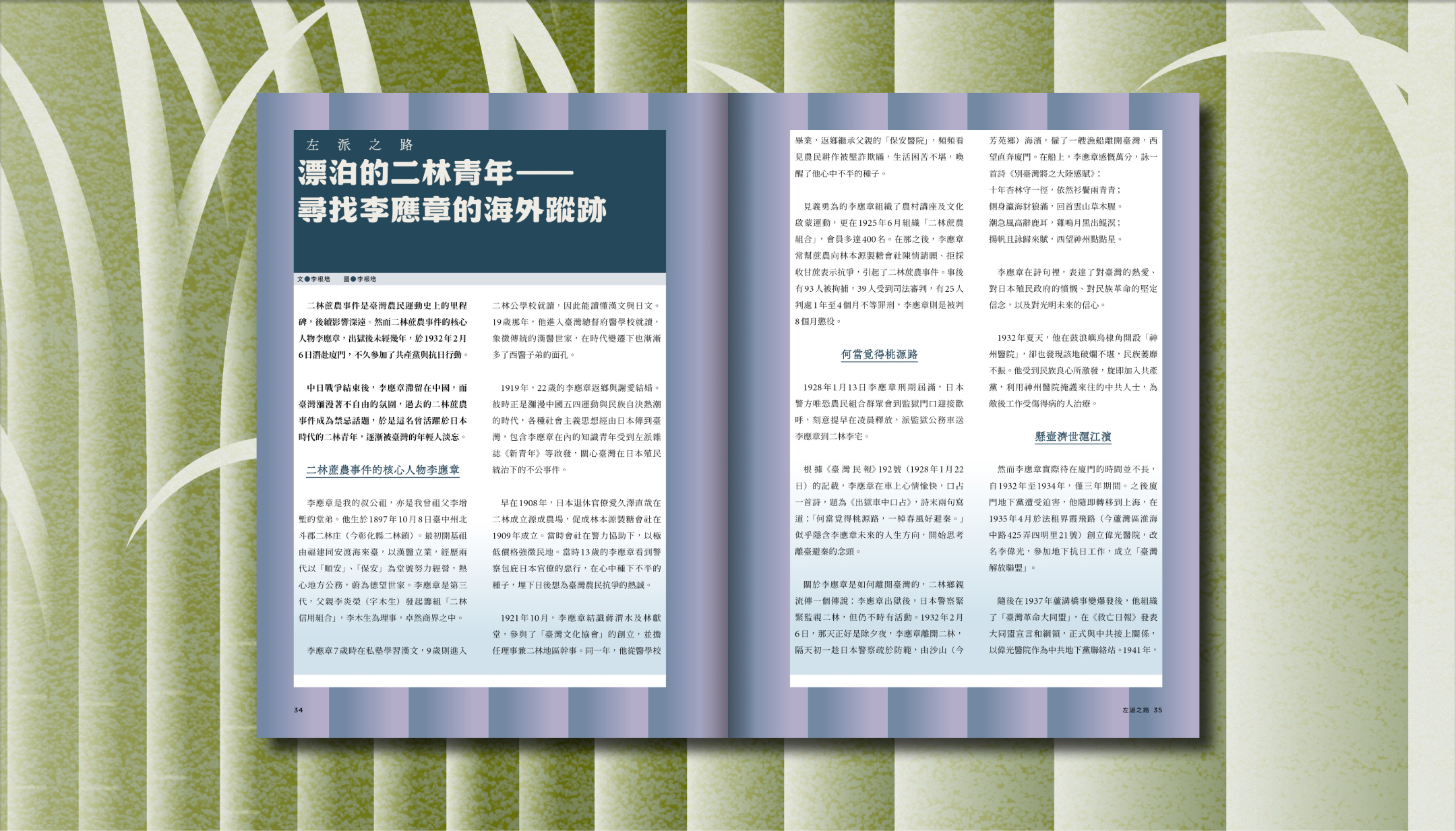

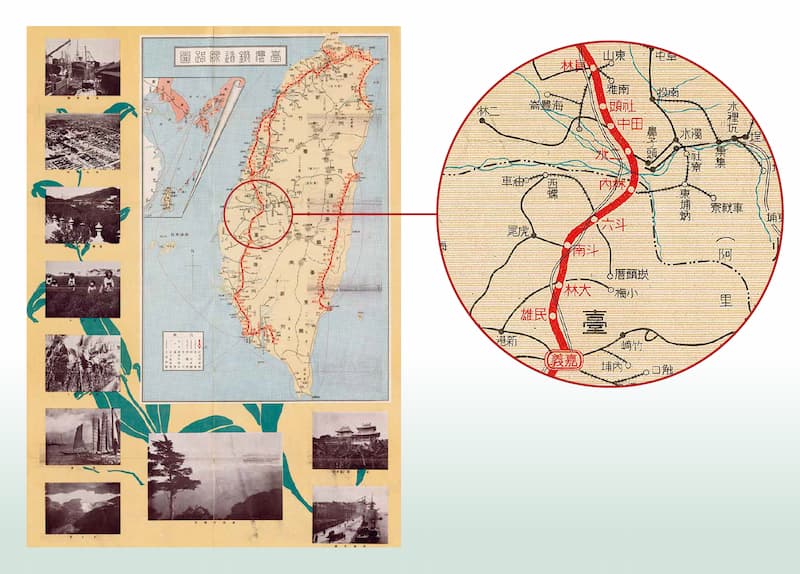

臺灣總督府交通局鐵道部印行的〈臺灣鐵道線路圖〉(1925),記錄了二林、斗六、崁頭厝(今古坑)、小梅(今梅山)、東埔蚋/社寮(今竹山)的相對位置與交通概況(Source: 國立臺灣歷史博物館)

抗議與妥協:竹林地李氏農家的土地經驗

劉崧甫於 1926 下半年等待一審判決期間,記錄了他在濁水溪兩岸的旅遊足跡。從 10 月 9 日的日記可以很具體地看出,斗六是當時濁水溪兩岸重要的運輸節點。對民眾的日常交通來說,當濁水溪流太猛烈而不適合渡篾的時候,改從斗六搭火車就是救急良策。其實就地理空間而言,斗六也是傳播竹林事件消息的核心地點之一。

就在劉崧甫因蔗農事件入獄一週後,1925 年 11 月 7 日,賴和出席了斗六的「農村演講會」。賴和後來將這次經驗寫入小說〈阿四〉:「當時恰值竹林事件發生的起頭,幾萬人的關係者,生路將被斷絕」。

其實,賴和文中所謂的「起頭」,只能說是知識分子注意到此事並加強聲援的開始,而非事件本身的起源。真正的源頭,還須上溯到 1908 年,官方將梅山、古坑、竹山等有「緣故關係」的竹林地,被官方強制——梅山地主被集中在公學校、古坑則在崁頭厝支廳、竹山則在各派出所,關門威脅蓋印——劃定為「模範竹林」;而且幾乎同時就把將近三分之一大小的土地,轉手「放領」給三菱製紙所。

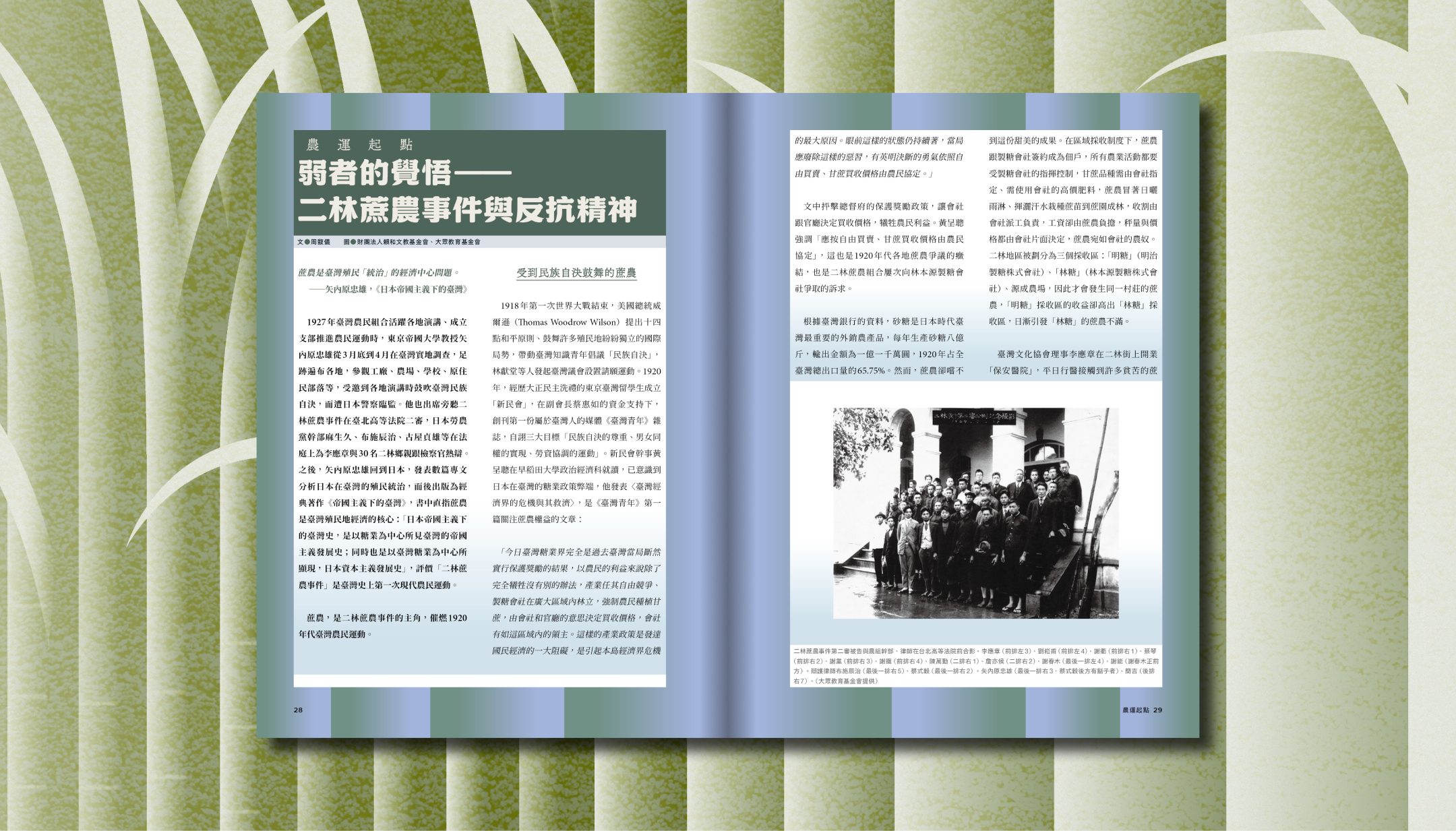

.jpg)

臺灣總督府劃設的「模範竹林」,涵蓋了現今竹山鎮到梅山鄉之間的區域(Source: 國史館臺灣文獻館)

1908 年,我的高祖李呆狗 35 歲,住在當時還屬於打貓東頂堡(涵蓋現今梅山)的圳頭,他的土地也在放領範圍內。當其他人被召集到公學校時,他已事先躲藏到古坑女婿家,過了一段時間,才被警察找出來,在脅迫下蓋印。

此後,竹農們不屈不撓地請願,希望可以恢復他們的土地權利,但是一直沒有成功,農民代表者甚至屢次被警察扣押。1914 年底,三菱製紙所宣布經營失敗而廢業,總督府故技重施,翌年 4 月 7 日,批准三菱會社以「預約賣渡」的方式,執行 10 年造林計畫。

.jpg)

李呆狗的抗議書(1913):「地方林野調查委員會無視申請人權利,查定為國庫產業。因對此不服,故特請求進一步審查。」(Source: 國史館臺灣文獻館)

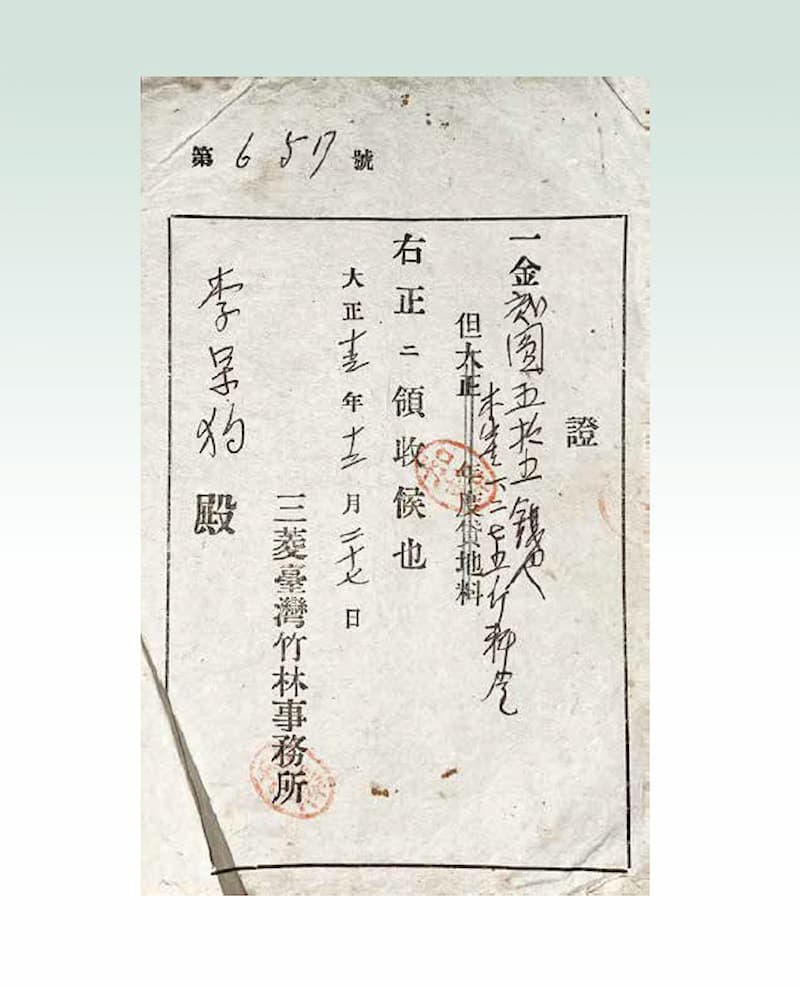

梅山圳頭李家現存最早的佃租收據,記錄了 1924 年 12 月 27 日,李呆狗為 1275 斤木炭支付了 2 圓 55 錢給三菱臺灣竹林事務所。這段期間,土地權利的再次變換早已開始倒數計時:從 1925 年 4 月 6 日起,這片竹林地將正式為三菱會社所有,竹農與這塊土地的緣故關係將消滅,就此成為三菱的佃農。所以,在李呆狗繳交上述地租的前一個月,也就是 1924 年 11 月 25 日,同村的圳頭居民 77 人,於向總督遞出一封請願書,希望取消與三菱的預約賣渡契約,改與竹農訂定租約;這封請願書,最後被官方退回。賴和等文協成員,也在這個時間點開始發起輿論,抨擊總督府與三菱會社的作為。

此後,梅山農民仍持續抗爭。1926 年,臺灣農民組合嘉義支部成立,鼓勵當地竹農不要妥協,繼續在官方禁止下採伐竹林,並進一步堅持應該把土地放領給關係農民,官民一時相持不下。最終,警方在 1928 年 6 月逮捕了小梅庄十幾位竹農,並且以違反森林令的罪名起訴後,當地竹農才低頭簽訂與三菱會社的承租契約。

根據李呆狗從 1924 到 1928 年間,繳交給三菱會社的各種租金收據,可以推測他大概不像鄰居一樣正面與官警衝突,而是比較早妥協的竹農之一。不過,這些收據還是為當時臺灣農民爭取自身權利的歷史脈絡,提供了具體的證據,讓後人能拼湊出更完整的圖像。

從大城潭墘劉家在平原區的拓殖策略,到梅山圳頭李家在淺山竹林地的受迫/抗議經驗,可以看出當時農民面對官方的多重因應姿態。其中不只是受壓與反抗的故事,更蘊含經營或妥協等立場複雜的歷史實況。這些異質的土地經驗讓我們看見,日本時代的農村社會,層次豐富、紋理複雜,還有很多故事,值得我們仔細挖掘。

《觀・臺灣》第 66 期《二林事件✕甘味風暴》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!