遷移與移動一直是臺灣原住民族群不斷面對的生命過程,從糧食不足、疾病或天災而遷移,又或是面對外來殖民者所實施的政策,直至今日為了經濟與生活等需求而移居至都市,反覆經歷著各種不得不的移動。原住民族該如何在這過程中適應,甚至保有自我族群的意識並傳承文化,都是族人當下必須面對的課題,而居住在臺南永康小古華聚落的排灣族人,寫實地反映出族人們面對這些議題時的縮影。

小古華與自我生命的同緣

從小跟著父母在大城市移動,雖是屏東縣泰武鄉排灣族人,但在臺中豐原出生,並在新北淡水與三芝生活了五年。小二時回到屏東念書,但父母怕進度跟不上平地小孩,於是開始了每日早上 6 時起床,從部落搭公車到潮州念書的日子,直到升上國中後才回到部落念書,卻也僅有那短暫的三年時光。高中之後幾乎都是在外地生活,待過了屏東市、花蓮縣、嘉義縣⋯⋯,直到現今因喜歡的工作是在臺南,所以平時是嘉義、臺南兩地通勤,偶爾假日時是屏東、臺南往返上班。

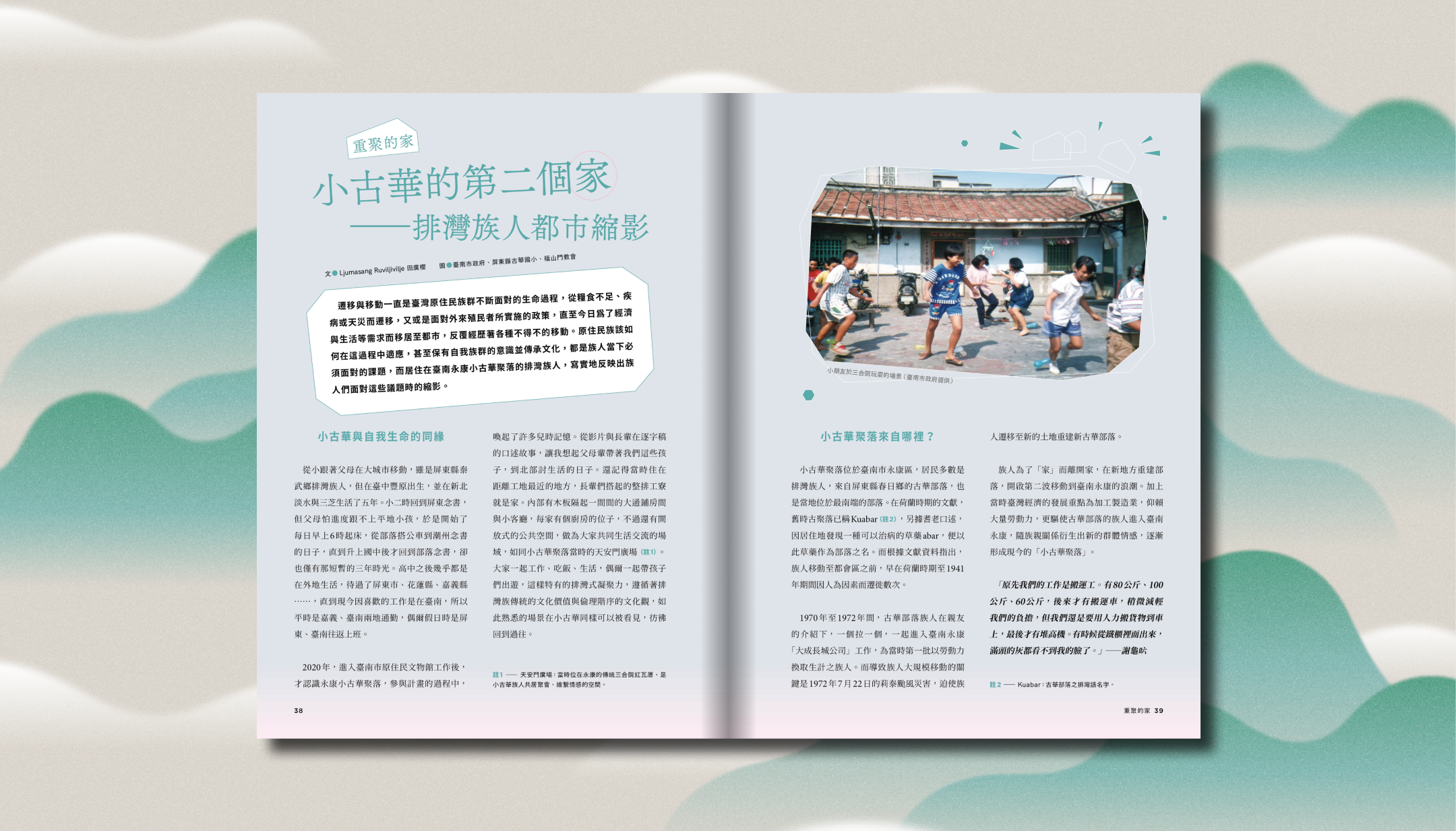

2020 年,進入臺南市原住民文物館工作後,才認識永康小古華聚落,參與計畫的過程中,喚起了許多兒時記憶。從影片與長輩在逐字稿的口述故事,讓我想起父母輩帶著我們這些孩子,到北部討生活的日子。還記得當時住在距離工地最近的地方,長輩們搭起的整排工寮就是家。內部有木板隔起一間間的大通鋪房間與小客廳,每家有個廚房的位子,不過還有開放式的公共空間,做為大家共同生活交流的場域,如同小古華聚落當時的天安門廣場(1)。大家一起工作、吃飯、生活,偶爾一起帶孩子們出遊,這樣特有的排灣式凝聚力,遵循著排灣族傳統的文化價值與倫理階序的文化觀,如此熟悉的場景在小古華同樣可以被看見,彷彿回到過往。

.jpg)

小朋友於三合院玩耍的場景(Source:臺南市政府)

小古華聚落來自哪裡?

小古華聚落位於臺南市永康區,居民多數是排灣族人,來自屏東縣春日鄉的古華部落,也是當地位於最南端的部落。在荷蘭時期的文獻,舊時古聚落已稱 Kuabar(2),另據耆老口述,因居住地發現一種可以治病的草藥 abar,便以此草藥作為部落之名。而根據文獻資料指出,族人移動至都會區之前,早在荷蘭時期至 1941 年期間因人為因素而遷徙數次。

1970 年至 1972 年間,古華部落族人在親友的介紹下,一個拉一個,一起進入臺南永康「大成長城公司」工作,為當時第一批以勞動力換取生計之族人。而導致族人大規模移動的關鍵是 1972 年 7 月 22 日的莉泰颱風災害,迫使族人遷移至新的土地重建新古華部落。

.jpg)

(1).jpg)

族人為了「家」而離開家,在新地方重建部落,開啟第二波移動到臺南永康的浪潮。加上當時臺灣經濟的發展重點為加工製造業,仰賴大量勞動力,更驅使古華部落的族人進入臺南永康,隨族親關係衍生出新的群體情感,逐漸形成現今的「小古華聚落」。

原先我們的工作是搬運工。有 80 公斤、100 公斤、60 公斤,後來才有搬運車,稍微減輕我們的負擔,但我們還是要用人力搬貨物到車上,最後才有堆高機。有時候從鐵櫃裡面出來,滿頭的灰都看不到我的臉了。

——謝龜𠯿

大成長城公司飼料廠房內部(Source:臺南市政府)

方明勝長老示範工作時搬飼料場景(Source:臺南市政府)

vusam 文化(3)與基督信仰共構的安全網

對於初入異地的移居者,在排灣族 vusam 文化的帶領下,便能夠穩定安居於新地方。筆者於訪談資料與紀錄片當中,看見紀連美女士作為家族長女,於 1978 年 2 月與方明勝長老一同來永康時,不僅要維繫自己的家庭,亦成為諸多家族成員移住至永康時,最初的投靠者。

這對後到的族人來說,發揮了社會安全網的重要功能,也是排灣族的 vusam 文化。現在, vusam 亦是排灣文化傳承中最重要的一環,不論族人生活在何處,vusam 是串起親族關係的關鍵。也讓我想起父親曾說過:「老大不管在哪裡永遠是老大。」而我的母親也曾與紀連美女士的母親說過同樣的一句話:「誰叫妳是老大?」長嗣的重擔是無形的壓力,卻是讓群體得以強壯的基礎。

1993年以後,我們的生活才漸漸好轉,但我還是要帶我弟弟妹妹、表妹的小孩、我哥哥、還有我先生的哥哥的小孩,那時都是住在我們第一間房子。——紀連美

.jpg)

我們這個教會起源,也是從紀連美大姊這邊開始的。因為他們租的房子比較大一點,就說去他們家。所以我們那時候幾對夫妻,就開始去他們家作家庭禮拜——曹秋花

在 1972 年的水災中,我們整個村莊全被掩埋。雖然什麼都沒了,可是還有生命,於是他們因著這樣的領受,很認真地去回應上帝給予他們的機會。所以當他們離開部落來到都市,他們還是持續渴望有一個聚會的地方,可以延續到後面這一代。——段賽英

除了 vusam 文化的基礎,對於族人而言,基督信仰是維繫家庭與穩固族人情感的精神依靠。族人從在原鄉生活就是如此,來到都市後更是將信仰帶進家庭裡,從 1984 年方明勝長老家「客廳裡的禮拜」,一直到 2015 年福山門教會成立都是如此。教會的主體建築,甚至是族人親自籌錢與建造完成。現在的福山門教會,除了是小古華聚落凝聚族人的核心,更接納了其他族群的原住民族人及非原住民的基督徒。

.jpg)

福山門教會的興建與完工(Source:福山門教會)

位於屏東縣原鄉的古華教會(Source:臺南市政府)

離鄉半世紀的第一代與承接的第二代

在移動的過程中,也許忘了什麼,或記得什麼。那些刻骨銘心的故事,有時可能只有自己記得,有時卻是集體記憶。當反覆觀看訪談資料、專刊及紀錄片的當下,受訪者所說的話也讓我感同身受,不禁想起父親也曾說過相似的話。

我們拚命賺錢,卻沒有跟他們講母語,這是個災難,是我們欠小孩的債。因為怕沒有競爭力,在他們小時候,我們都盡量跟他們講國語,誰知道這個族語就這樣斷了。——方明勝

方明勝長老點出的議題,正是原住民族群在追求生計所面臨的困境。尤其在當時,族人離開部落到都市生活,為了適應生活所做出的犧牲,首當其衝就是語言與文化,甚至得面對非原住民者的歧視。而族人為了不遭受異樣的眼光,盡量地說華語或台語,讓自己的下一代受到良好的教育成為最重要的目標。不過,隨著文化意識抬頭與備受重視,族人積極找回自己的認同,在這半個世紀以來的遷徙,長輩們仍然不忘自身使命,努力傳承文化給下一代,也回歸於部落的家。

.jpg)

古華族人方明勝退休後積極在臺南投入母語教學(Source:臺南市政府)

我在臺南生活 25 年,2014 年回部落。我一直覺得去臺南是暫時的,為了工作,為了孩子們的教育,我留在臺南,但我還是會回來部落。在都市久了,我的母語退步了,回來部落也是從很簡單的開始學。因為在關懷據點時要講母語,如果講華語老人家聽不懂。—蔣玉玲

持續在都市裡打拚的族人,除了積極打造良好成長的環境外,也凝聚族人參與各項活動,而族人逐漸在原鄉的情感連結與都市的生活經驗中,找回認同。且為維繫自己與部落的連結,每逢原鄉部落的重要聚會、節日及婚喪喜慶,便會攜家帶眷一同返鄉。同時,透過族群經驗、部落記憶與身分認同的反思,產生與母體文化銜接的行動,像是族語學習、親屬網絡連結與部落生活體驗,重建自身文化認同,並傳承給第三代。

我在都市會想證明自己,原住民不是像你們所想像的樣子,我的這個身分沒有讓我們不一樣,甚至可以做得比其他人更好。可是有段時間我回想,那只是為了證明我自己。雖然我證明了,可是我好不快樂。所以我希望我的孩子們是快樂的。以我現在的想法,我很感謝主,讓我在童年的時候,有一段在部落的生活。我也希望,未來我的孩子們長大了以後,也會覺得慶幸,曾經擁有一些在部落的生活。—夏志翔

.jpg)

第一代族人謝龜𠯿長老回到部落的家(Source:臺南市政府)

小古華二代帶小孩回古華,讓三代能與原鄉持續保持文化上的連結。人名由左至右依序為何光莉、伍奇美、夏以樂、夏以諾、盧枝梅(Source:臺南市政府)

《觀・臺灣》第 64 期《一起尋找家》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!

[2]Kuabar:古華部落之排灣語名字。

[3]vusam文化:排灣族原意為小米種子,對排灣族 Butsul(Vuculj,布曹爾)系統來說,長嗣即為長子或長女,家中第一個看見太陽的孩子,家中孩子排行老大。