二林蔗農事件是臺灣農民運動史上的里程碑,後續影響深遠。然而二林蔗農事件的核心人物李應章,出獄後未經幾年,於 1932 年 2 月 6 日潛赴廈門,不久參加了共產黨與抗日行動。

中日戰爭結束後,李應章滯留在中國,而臺灣瀰漫著不自由的氛圍,過去的二林蔗農事件成為禁忌話題,於是這名曾活躍於日本時代的二林青年,逐漸被臺灣的年輕人淡忘。

二林蔗農事件的核心人物李應章

李應章是我的叔公祖,亦是我曾祖父李增塹的堂弟。他生於 1897 年 10 月 8 日臺中州北斗郡二林庄(今彰化縣二林鎮)。最初開基祖由福建同安渡海來臺,以漢醫立業,經歷兩代以「順安」、「保安」為堂號努力經營,熱心地方公務,蔚為德望世家。李應章是第三代,父親李炎榮(字木生)發起籌組「二林信用組合」,李木生為理事,卓然商界之中。

李應章 7 歲時在私塾學習漢文,9 歲則進入二林公學校就讀,因此能讀懂漢文與日文。19 歲那年,他進入臺灣總督府醫學校就讀,象徵傳統的漢醫世家,在時代變遷下也漸漸多了西醫子弟的面孔。

1919 年,22 歲的李應章返鄉與謝愛結婚。彼時正是瀰漫中國五四運動與民族自決熱潮的時代,各種社會主義思想經由日本傳到臺灣,包含李應章在內的知識青年受到左派雜誌《新青年》等啟發,關心臺灣在日本殖民統治下的不公事件。

早在 1908 年,日本退休官僚愛久澤直哉在二林成立源成農場,促成林本源製糖會社在 1909 年成立。當時會社在警力協助下,以極低價格強徵民地。當時 13 歲的李應章看到警察包庇日本官僚的惡行,在心中種下不平的種子,埋下日後想為臺灣農民抗爭的熱誠。

1921 年 10 月,李應章結識蔣渭水及林獻堂,參與了「臺灣文化協會」的創立,並擔任理事兼二林地區幹事。同一年,他從醫學校畢業,返鄉繼承父親的「保安醫院」,頻頻看見農民耕作被壓詐欺瞞,生活困苦不堪,喚醒了他心中不平的種子。

見義勇為的李應章組織了農村講座及文化啟蒙運動,更在 1925 年 6 月組織「二林蔗農組合」,會員多達 400 名。在那之後,李應章常幫蔗農向林本源製糖會社陳情請願、拒採收甘蔗表示抗爭,引起了二林蔗農事件。事後有 93 人被拘捕,39 人受到司法審判,有 25 人判處 1 年至 4 個月不等罪刑,李應章則是被判 8 個月懲役。

何當覓得桃源路

1928 年 1 月 13 日李應章刑期屆滿,日本警方唯恐農民組合群眾會到監獄門口迎接歡呼,刻意提早在凌晨釋放,派監獄公務車送李應章到二林李宅。

根據《臺灣民報》192 號(1928 年 1 月 22 日)的記載,李應章在車上心情愉快,口占一首詩,題為《出獄車中口占》,詩末兩句寫道:「何當覓得桃源路,一棹春風好避秦。」似乎隱含李應章未來的人生方向,開始思考離臺避秦的念頭。

關於李應章是如何離開臺灣的,二林鄉親流傳一個傳說:李應章出獄後,日本警察緊緊監視二林,但仍不時有活動。1932 年 2 月 6 日,那天正好是除夕夜,李應章離開二林,隔天初一趁日本警察疏於防範,由沙山(今芳苑鄉)海濱,僱了一艘漁船離開臺灣,西望直奔廈門。在船上,李應章感慨萬分,詠一首詩《別臺灣將之大陸感賦》:

十年杏林守一徑,依然衫鬢兩青青;

側身瀛海豺狼滿,回首雲山草木腥。

潮急風高辭鹿耳,雞鳴月黑出鲲溟;

揚帆且詠歸來賦,西望神州點點星。

李應章在詩句裡,表達了對臺灣的熱愛、對日本殖民政府的憤慨、對民族革命的堅定信念,以及對光明未來的信心。

1932 年夏天,他在鼓浪嶼烏棣角開設「神州醫院」,卻也發現該地破爛不堪,民族萎靡不振。他受到民族良心所激發,旋即加入共產黨,利用神州醫院掩護來往的中共人士,為敵後工作受傷得病的人治療。

懸壺濟世滬江濱

然而李應章實際待在廈門的時間並不長,自 1932 年至 1934 年,僅三年期間。之後廈門地下黨遭受迫害,他隨即轉移到上海,在 1935 年 4 月於法租界霞飛路(今蘆灣區淮海中路 425 弄四明里 21 號)創立偉光醫院,改名李偉光,參加地下抗日工作,成立「臺灣解放聯盟」。

隨後在 1937 年蘆溝橋事變爆發後,他組織了「臺灣革命大同盟」,在《救亡日報》發表大同盟宣言和綱領,正式與中共接上關係,以偉光醫院作為中共地下黨聯絡站。

1941 年,李偉光更在勞利育路(今上海長寧區泰安路 84 號)增設療養院。

1945 年中日戰爭結束之後,李偉光留在上海,在虹口區老靶子路成立「臺灣旅滬同鄉會」,擔任理事長,協助滯留中國的臺灣人返鄉,並創辦臺光學校及同鄉會合作社。當聽聞臺灣發生二二八事件,李偉光召集臺灣人旅滬團體,以及在上海《文匯報》座談會中,頻頻為臺灣人民聲援,還接應逃離臺灣來到上海的二二八受難者,諸如謝雪紅、楊克煌、古瑞雲等人。

雖然李偉光曾在 1946 年短暫回到二林探望家人,但是過不久再次奔赴中國,在1948 年 7 月的香港參與了臺灣民主自治同盟(簡稱臺盟)的創立。隔年 5 月,當上海易幟,李偉光緊接著在 7 月 31 日設立了臺盟華東總支部,擔任主任委員,並當選了臺盟第一屆總部理事。

正因如此,李偉光在 1949 年 9 月以臺盟代表之一的身分,出席了北京第一屆中國人民政協會議,緊接著參加 10 月 1 日的中華人民共和國開國典禮。此後,他成為上海市政府衛生局顧問,還在 1954 年 7 月當選上海市第一屆人大代表,但是過沒多久便在 10 月 2 日病逝於上海,享年 57 歲,一生再也沒有回到他曾努力奮鬥的故鄉臺灣。

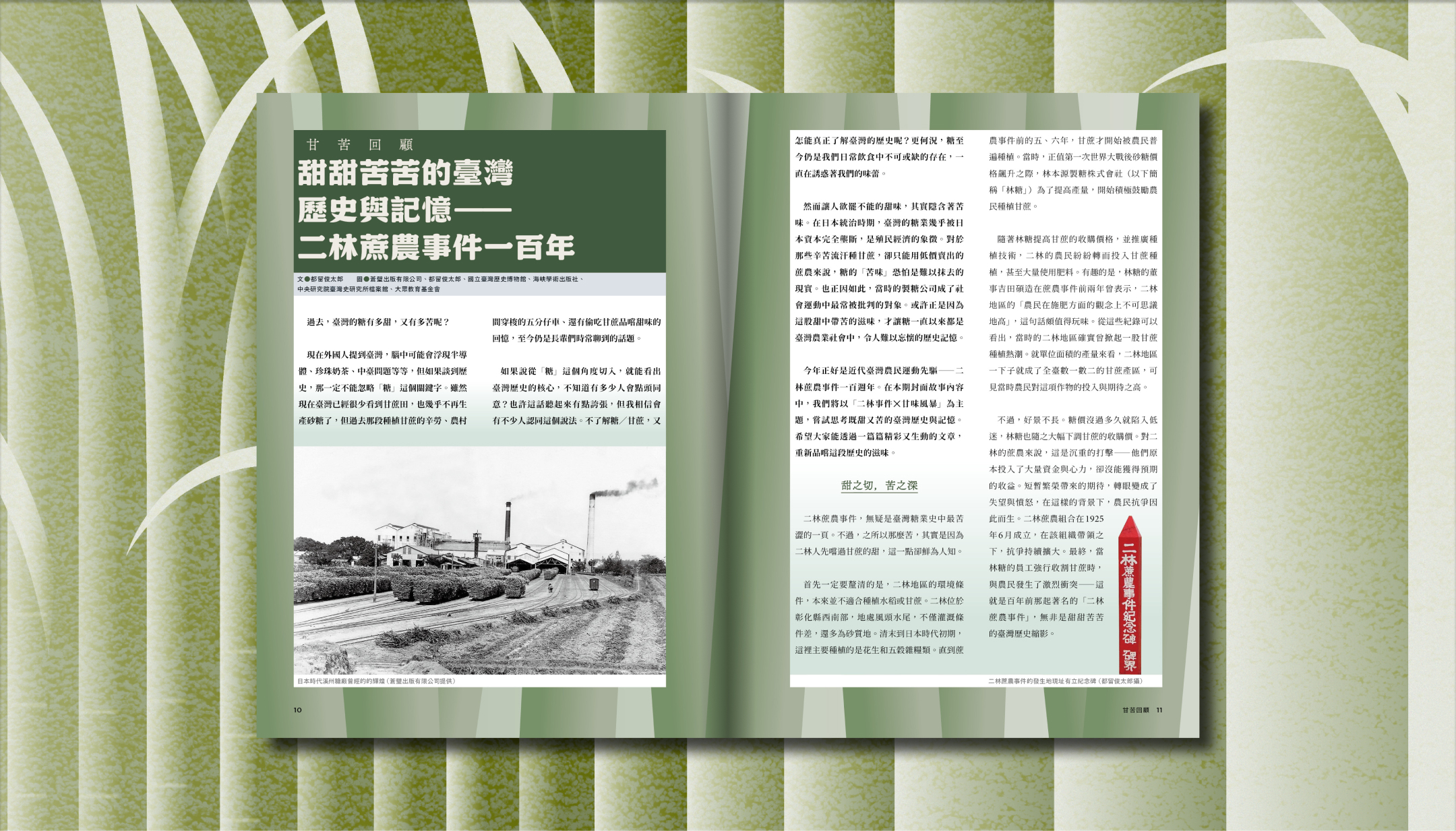

1946 年 9 月 15 日李應章家族於保安醫院門口合影。照片原由李應章次女李玉惠(李玲虹)收藏,標題寫著「十六年的再會紀念照片」(Source: 李根培)

尋找李應章的海外蹤跡

我得知這位叔公祖的事蹟後,也動身前往上海、廈門等地,尋找與探訪李應章當年待過的地方,記錄今昔的環境變遷。

一、偉光醫院舊址:

建築物已在 1999 年上海市政府都市動遷中拆除,如今在四明里立有醫院故居的導覽解說牌,紀念臺灣人於戰爭期間為抗日行動所做的努力。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

二、療養院:

觀察李應章的醫院,常會發現有「懸壺濟世」標誌。位在泰安路 84 號的療養院大門門柱頂,立有兩個西式古典型式的「壺」,象徵著懸壺濟世。而大門兩旁門柱正面雕塑,雕塑的植物圖紋是有中藥百草之王稱呼的「艾草」。中華人民共和國建立後,療養院即捐贈給政府。

.jpg)

.jpg)

三、神州醫院:

我曾在 2004 年 6 月 30 日去廈門,試圖尋找神州醫院。當時我誤以為地址是泉州路 56 號地址,還在大門口留影,後來姑婆憑童年記憶告訴我,醫院院子有一口井。2014 年再次前往,這才發現有一井的地址是 54 號才對,這才終於找到真正的神州醫院,現今已是中共廈門中心市委聯絡站舊址。

.jpg)

李應章的漂泊人生

踏尋了一遭二林青年李應章的蹤跡,可以發現他漂泊的一生,走過兩段不同坎柯的人生道路。

臺灣從 1920 年代到 1931 年滿洲事變發生之前,正處在民族運動熱烈澎湃的時期。時逢第一次世界大戰以及俄國革命的結束,象徵舊帝國體制走向瓦解之路,新的思想與體系陸續誕生。當時日本知識界也受到馬克斯主義等左翼思潮影響,而臺灣的文化知識分子,也深受這波思潮的衝擊,社會主義、共產主義、無政府主義、民族主義、民主政治⋯⋯如雨後春筍冒出,立場各有不同,卻有大致的共同目標,也就是幫助臺灣人民掙脫不公平的殖民統治。

有學者曾說:1920 年代的青年,如果不相信共產主義,表示這個年青人對社會沒有熱情與關懷。我們無法詢問李應章決定投身共產革命運動,以及為何決定晚年滯留在中國的理由,但考量他所處的時代背景,或許他認為那就是幫助臺灣人民的方式。

臺灣流傳一句俗語:「有錢上海,沒錢尚歹(最壞)。」這句話不光是表達了臺灣人對魔都上海紙醉金迷的印象,也暗示了戰爭期間臺灣人作為日本殖民地人,在上海擁有特殊身分。當時包含李應章在內的上海臺灣人,必須用何種身分活動呢?在中日為敵的環境下,該怎麼自處呢?其心路歷程更是一個歷史問題,值得文史學者進行探索研究。

《觀・臺灣》第 66 期《二林事件✕甘味風暴》為國立臺灣歷史博物館發行之季刊,全臺各地實體書店均有販售,線上購買點也將持續更新!