白化症對許多人來說,是一個既熟悉又陌生的疾病,偶爾在電影或小說裡能看見白化症患者的身影,但無論是《達文西密碼》裡的修道士西拉、或是《駭客任務》的雙胞胎殺手,他們大多被塑造為怪異或邪惡角色的形象。

不過,白化症患者真的是這樣嗎?如果在日常生活中碰到真正的白化症患者,大概會發現,他們除了比較不能曬太陽外,他們和普通人相差無幾。如今,白化症的成因已經不再是無解的謎題,大眾對於白化症的認識也逐步建立。可是,為什麼世人仍對於白化症有著刻板印象,使白化症久久無法擺脫污名?

白化症的謎團

隨著大航海時代的拓展,越來越多歐洲人前往非洲、亞洲等未知之地探險。歐洲人在遙遠的國度裡大開了眼界,見識到各式各樣他們從來沒見過的新奇事物。1681 年 5 月,來自威爾斯的探險家瓦弗(Lionel Wafer)來到了中美洲,他在這裡看到了一種前所未聞的「白印地安人」,在他的遊記中這樣寫道:

他們的膚色如此奇特,我在世界任何地方都從未見過或聽說過像他們這樣的人。……他們也並不是一個獨特的種族,因為他們都是由古銅色的父母親所培育出來的……至於這些人是如何變成白色的,我只能交給其他人來判斷。

根據推測,瓦弗見到的很有可能就是患有白化症的印地安人。隨著瓦弗遊記中的紀錄逐漸在歐洲傳開,它逐漸引起了一般人的興趣。不僅一般人對他們有興趣,在進行奴隸貿易時,白化症患者也成為了熱門的買賣商品。來往於非洲的黑奴商人如果發現了珍奇的白化症患者,便會捕捉他們,並將他們轉賣到倫敦與巴黎的怪奇博物秀裡。

直至 19 世紀為止,「白色印地安人」出現的真正原因,一直沒人能破解,即便當時是歐洲醫學快速發展的重要時期,出現更多的臨床實驗、更多的國家資源進入科學領域,但白化症成因的謎團始終困擾著醫學家。

終於在 1822 年 7 月,德國醫生大衛(David Mansfeld)發表了一篇關於白化症的論文。大衛依照不同的白化症程度,將病患分為「完全」、「部分」與「不完全」三個等級。大衛搜集的白化症研究看似帶來了巨大的貢獻,但在討論白化症成因時,以現在的觀點來看,大衛的論點就略顯可荒謬了,他認為白化症的成因是媽媽在懷孕時被嚇到了!

大衛引用了一名白化症患者的例子,他的母親曾在懷孕時遭受野兔的驚嚇,大衛據此推論,母親突然的驚嚇有可能造成胎兒發育遲緩。這個答案在現代看來是如此令人發笑,但畢竟當時還沒有「基因」的概念,這也是當時醫學發展的非戰之罪。白化症的成因一直到 19 世紀,一位愛種豌豆的奧地利修士,才讓白化症研究找到了最重要的突破口。

愛種豌豆的修士,意外解開白化症之謎

這位奧地利修士名字叫孟德爾(Gregor Mendel)。1856 年,他參加了高中教師甄試時因為太過緊張,最終還是考砸了準備許久的考試。那天夏天,心情鬱悶的孟德爾開始了一項新的嗜好:種豌豆。他從附近的農場搜集了 34 種豌豆,並將不同的種類進行配種。就在種植的期間,他發現了一個有趣的規則:若將黃豌豆與綠豌豆進行授粉,生下來的第二代全都是黃色豌豆;但若再把第二代豌豆相互授粉,發現竟然有 4 分之 1 的豌豆是綠豌豆!

豌豆的顏色為什麼會這樣變化?孟德爾提出了一個重要的假設:豌豆種子裡有兩種遺傳因子。一種顯性的因子A能讓豌豆種子變成黃色,而隱性的因子a則能讓豌豆種子變成綠色。當純種的黃豌豆(AA)配上綠豌豆(aa)時,生下的第二代全都是黃豌豆(Aa),這時因為顯性因子「打敗」了隱性因子,所以第二代全都是黃色的;但等到第三代時,才終於再次出現 aa 因子的綠豌豆。

孟德爾在無意間發現了形塑萬物最重要的遺傳法則,只可惜直到他過世,他的假說始終沒有受到世人矚目。40 年後的 1900 年,孟德爾的時代來臨了!他的研究成果終於受到重視。英國的植物學家貝特森(William Bateson)在一次偶然的機會看到了孟德爾的研究,當下便成為孟德爾的信徒。在接下來的幾年,貝特森不斷推廣孟德爾的研究,並從希臘文中的「genno」(生),將孟德爾研究遺傳與變異的學問取名為「genetic」,也就是我們現在所說的「遺傳學」。

在了解遺傳法則後,貝特森試著進一步分析先天性疾病與遺傳之間的關係,且邀請醫師加羅德(Archibald Garrod)一起合作。經過加羅德醫生的研究與實驗,終於在 1908 年找到白化症的原因。他們認為:白化症是一種先天性的代謝錯誤,患者的基因讓人體色素細胞無法順利轉化黑色素,才導致黑色素不足或完全缺乏。

至此,白化症之謎終於逐漸撥開雲霧。然而,世人對於白化症的誤解卻並沒有因此結束。反倒隨著對於遺傳法則的過度引用,歐美社會開始捲入另外一個動盪不安的狂亂時代。

失控的科學:那些被認為不配活下去的生命

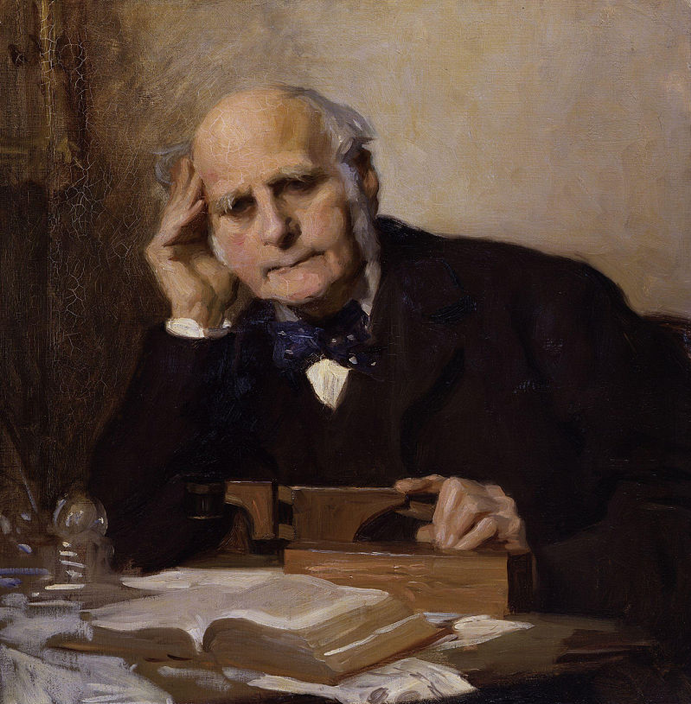

20 世紀初,並不只有貝特森在努力解開遺傳的神秘面紗。同一時間,英國學者高爾頓(Francis Galton)也致力於遺傳學的研究。高爾頓有個非常知名的表哥,那就是寫出《物種起源》的達爾文(Charles Robert Darwin)。表哥的崇高成就一直都是高爾頓揮之不去的陰影,而想超越表哥的慾望,讓他開始著手研究血緣與遺傳的秘密。

當時的高爾頓心想:既然遺傳的秘密已經逐漸被掌握,那麼有沒有辦法用人工方式主動保存優秀的遺傳因子、進而汰除不良的成分?最後,高爾將以人工保留優秀遺傳因子的作法命名為:「優生學(eugenics)」。

他在倫敦經濟學院的一場演講中,高聲呼籲「優生學應該要成為一種新宗教、推廣到民族意識之中!」表明人類社會應該適用物競天擇、適者生存的法則。高爾頓的此番談話,立刻引起台下一陣騷動。有人當場就提出質疑:莎士比亞有五個兄弟姊妹,但只出了一個大文豪;而許多擁有卓越成就的人像牛頓、喀爾文,甚至是他的表哥達爾文,小時候都是體弱多病的,若是按照高爾頓的想法,這些人在出生前可能就遭到淘汰。

高爾頓激進的想法,卻打中了英國保守派內心隱然的恐懼感。隨著 1867 年英國國會改革,工人階級首次擁有了投票權,1900 年的選舉,工黨首次在下議院取得席次,在保守份子眼中,底層民眾的步步進逼,無疑是種「社會墮落」的象徵。這讓高爾頓的學說,吸引了那些心中對此憂慮恐懼的一群人,而其中一位,就是他的弟子皮爾森(Karl Pearson)。

皮爾森是一位狂熱的英國民族主義者。早在他年輕時留學德意志帝國期間,他就認為應該以漸進的「改良主義」來改變國家,主張國家要與國家、種族要與種族之間競爭。甚至,皮爾森曾宣稱「優勢種族要有效利用全球資源、而劣勢種族則必須根除」。

1907 年,皮爾森接掌了由高爾頓資助的高爾頓優生學研究所(Galton Institute),著手研究各式各樣身體和精神的缺陷疾病,包括酒精中毒、肺病等,當然,白化症也是其中之一。在皮爾森的研究下,白化症不僅當作是一種先天的基因缺陷,更是一種畸形、犯罪,這種不良的身體狀態會污染個人和社會。

當然,受到這些論述迫害的,不僅僅只有白化症患者。從英國開始萌芽的優生學思想很快蔓延到了海外,美國的優生主義者達文波特(Charles Davenport)甚至認為,每個人的一切外顯條件,比如:頭髮、眼睛顏色,甚至到音樂天賦、數學能力、智能障礙、精神錯亂,都和成長過程和教育環境無關,全都早在出生前就由基因決定好了。

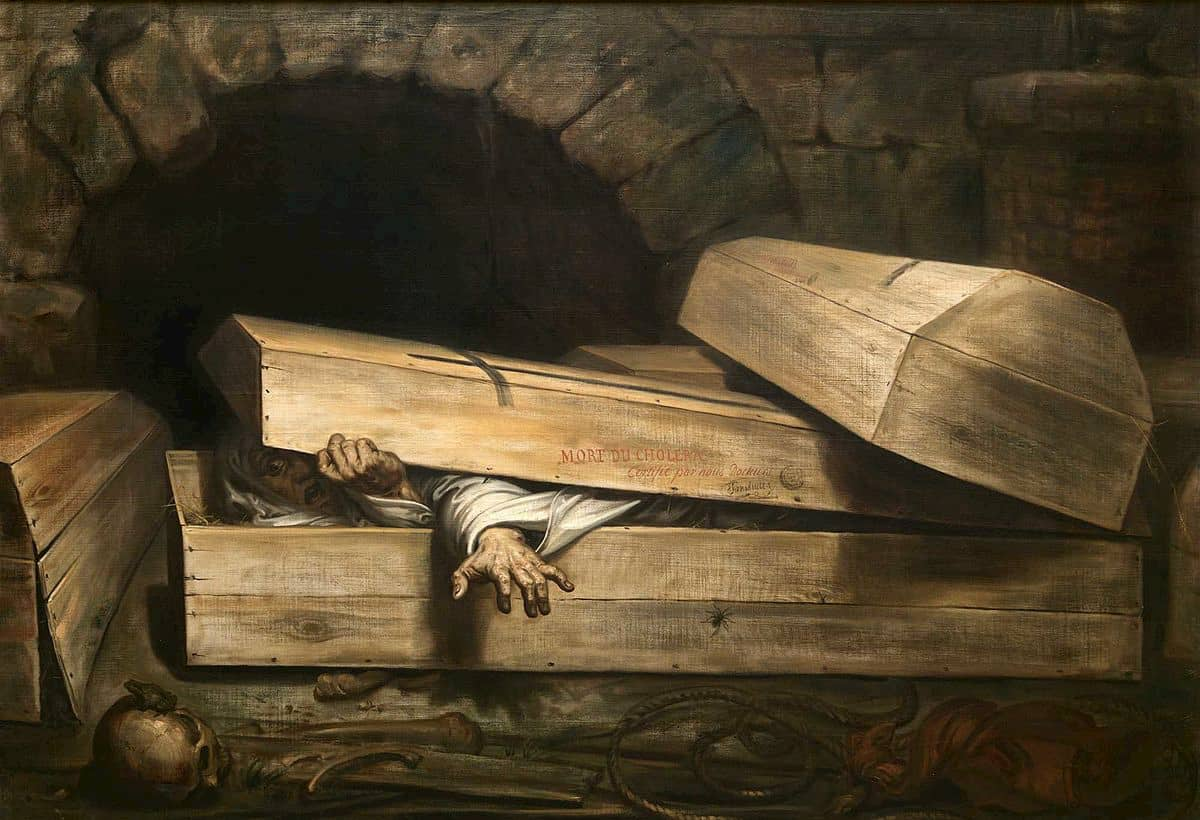

將優生學推展的高峰的,當然非德國莫屬。1933 年 7 月 14 日,德國在希特勒領導的納粹政府統治下,頒布了《遺傳病後代預防法》,針對各種遺傳疾病人士施行的絕育手術。對於這些人士,納粹甚至給予了他們一個全新的名詞:「Lebensunwertes Leben(不配活下去的生命)」。

在第二次世界大戰後,人們震撼於納粹的殘酷行徑,終於開始重新反思優生學的合理性,人們也逐漸理解:並非所有的生物特徵都是經由遺傳得來的;就算真是遺傳,背後也可能有複雜的原因,這終於讓擁護優生學的浪潮逐漸消聲匿跡。

然而,雖然優生學已經逐漸從正統科學中消聲匿跡,但並不代表那些生來就患有遺傳性疾病的人們,比如白化症患者們,從此擺脫歧視與污名。

在日常生活中,白化症患者們們仍時常感受到一種排拒感。一位白化症的先生曾提到,自己的明顯外型,讓他從小就有不同的想法:「(當我)因為外表受挫折時,會去想,我到底是不是我爸媽的小孩......在學校遇到同儕問題時,就用打架來解決......」職場上,白化症者也容易被貼上標籤,認為他只能做某些特殊的工作。當他們在談婚論嫁時,這種衝擊更是尤為明顯。一位白化症小姐在長輩壓力下舉辦了婚禮,結果婚禮當天「男方那邊沒有半個人來」。這些的障礙污名,深深影響到了白化症患者的婚戀關係與自我認同。有些白化症小孩甚討厭遇到同是白化症的人,「因為看到他們,就像看到自己。」

為了扭轉刻板印象與歧視,臺灣的白化症相關社福團體如「中華民國白化症者關懷協會」,也正在努力掃除大眾的偏見,包括向白化症患者提供就醫、就業、婚姻家庭等資訊分享;向政府爭取將白化症列入罕見疾病,建立相關醫療、社福和教育的通報系通。最重要的是,向社會大眾宣導對白化症的認識。只有當外界對白化症這種遺傳性疾病認識更多,了解他們的生活經驗後,這才會逐漸扭轉過來。