「認識歷史」該是全民運動!

——訂閱支持《故事》,一起灌溉臺灣的人文土壤!中國的發明家和製造商眼睜睜看著中文打字機──這個得來不易的現代化標誌,迄今已走過半世紀的崎嶇道路──逐漸成為日本跨國公司的囊中物。到了 1930 年代,日本不僅在滿洲國北部,在中國的主要大都市都搶占了市場。該怎麼辦?

愛國商人的盜版打字機

一個不太可能的來源給出了一個可能的答案:游泳運動員和乒乓球冠軍俞斌祺。俞斌祺也是一位業餘發明家,他為包括新型旅行枕和經濟型熱水器在內的發明申請了專利。然而,俞斌祺最著名的發明,無疑是在 1930 年代開發並製造的常用字中文打字機。俞斌祺更創辦了自己的打字學校:俞斌祺高級中文打字速記職業補習學校。

俞斌祺的學校一班約有十名學生。學員不限男女,前提是申請人得具有高中學歷或同等水準的職業經驗。課程會在五個月內完成,科目包括漢字索引的使用、複製油印機、打字機維修和打字實習等。學費因專業科目而異,打字班和速記班各收費三十元。此外,學生畢業後,俞斌祺和他的同事們會積極幫學生找工作──這是他行銷策略的基石。透過幫助畢業生進入政府和私營公司,俞斌祺不僅提升了打字學校的聲譽,還開闢了將俞式打字機推向中國市場的途徑。學校宣稱其在協助畢業生求職方面成效良好。

.png)

俞斌祺更是個富有魅力、不屈不撓的企業家,而且天性高調。例如,當我們仔細觀察俞斌祺中文打字機的字盤時,我們發現,俞斌祺甚至將自己的名字偷偷納入了常用字的陣列中:他的姓被嵌入字盤的第 69 列第 33 行,而斌和祺的字元則放在第 61 列第 10 行和第 56 列第 10 行。我們或許可以原諒他加入「俞」──它本身就是個常用字──但加入「斌」和「祺」這種罕見字,實在是自我膨脹。沒有其他打字機製造商會為這些字元犧牲寶貴的字彙空間,但他就是敢。

不過,俞斌祺雖然稱他的發明為「中文打字機」,但更準確的名稱或許是一臺「稍作修改的日文打字機」。具體而言,俞斌祺在 1930 年左右開始研究 H 型日文打字機,改造其中的一個小零件,並重新命名為俞斌祺中文打字機。俞斌祺採取了精明的商業策略:盜版日製的日文打字機,來與日製的中文打字機競爭。

這在後來發生了意想不到的危險轉變。當日本入侵中國東北和轟炸上海後,俞斌祺越來越不願意向家人以外的人談論他的打字機事業。正如他兒子回憶的那樣,俞家的客人被引導避開工作室,他的父親意識到這座城市的反日情緒越來越高漲。隨著抵制日貨的聲浪越來越高,一旦俞斌祺的祕密被揭露就很容易引發不必要的關注。

確實如此。1931 年,一位不願透露姓名的線民提醒發行量很大的報紙《申報》編輯們,俞斌祺中文打字機來源可疑,有冒牌之嫌。同樣被質疑的還有俞斌祺本人的政治背景。舉報人表示,雖然被認定為「國產」,但俞斌祺的打字機可能涉及與日本商人的祕密「勾結」。

這樣的指控肯定會引發人們的警覺。隨著「抗日救國」運動的開展,愛國的中國消費者們已開始抵制從海鮮到煤炭的日貨。《申報》刊登指控的第二天,俞斌祺就為自己辯護。他向抗日會出示收據,發誓如果有人能證明他從日本購買原物料,或是雇用日本工人,他願意以死謝罪。 11 月 11 日,抗日會常務委員會在上海商會辦公室召開會議,討論針對俞斌祺的指控以及他的反駁。

1932 年 1 月,俞斌祺鬆了一口氣。《申報》報導,之前對俞斌祺的指控是假的,他的打字機已於 1930 年獲得中國政府的專利,是優質的國產品,更被各地銀行、郵局和其他政府機構採用。然而,《申報》九月份的一篇報導說,這項新技術是美國發明的,而且最早是由日本人將其應用於中文打字機上,而非中國人。在此過程中,日本商人獲得了豐厚的利潤,利用這些更耐用、更輕便的鋼質活字打出更清晰的字。俞斌祺把這項技術帶回中國,將其國有化,從而為中國消費者提供了進一步「抵制」日貨的手段。

日軍入侵中國,也入侵打字機市場

俞斌祺看似終於洗白了俞式打字機的技術史,並毫無爭議地鞏固了自己的愛國形象。然而,短短幾個月的時間裡,一切都變了。 1937 年 7 月,日本全面入侵中國,發動了一場歷時八年、奪去二千至二千五百萬人性命的戰爭。隨著 11 月上海和 12 月南京淪陷,國民政府撤退到武漢三鎮。在一場殘酷而代價高昂的武漢保衛戰後,這座城市亦於 1938 年 10 月淪陷,迫使國民政府再次撤退,這次是深入中國內陸的重慶。

日本入侵後,控制了大量的中國資訊業基礎設施,這不僅涉及中文打字機,還包括西式、中式等所有型號打字機的生產和銷售。這一時期的打字機進口統計數據給出了一幅鮮明的畫面:日製打字機日益增長,並快速全面占據主導地位。從 1932 年到 1937 年底,美國是打字機和打字機零件到中國的主要出口國。 1937 年,這種長期以來形成的經濟模式開始出現轉變。短短一年內,日本在打字機進口市場的占有率遽增,繼 1941 年對美宣戰後,日本同時對東南亞發動軍事占領,從此幾乎完全掌控了中國的打字機進口市場。美國對中國的打字機出口驟降至幾乎為零。

.png)

在帝國官僚需求的推動下,中國成為日語漢字打字機的巨大市場。特別是從 1938 年秋天到 1942 年,日本從最初的攫取壓榨政策轉為試圖建立穩定的殖民政權,日本媒體上開始出現愛國打字員的故事。 1938 年 1 月 4 日,《東京朝日新聞》刊登了「愛國六女性」抵達天津的消息,之後又持續進行定期報導。 1939 年,該報追蹤一名年輕打字員前往南洋為國效力的新聞。報導解釋說,日軍走到哪裡,這些勇敢的日本年輕女性就跟到那裡,冒著人身安全的風險,監督占領區的文書工作。

日本打字學校遍布中國的日本占領區、滿洲國和臺灣的各大城市中心。正如《打字員》的一篇報導所轉述,到了 1941 年,臺灣幾乎沒有任何一家公司沒有日本打字員,這是一種「打字員熱」(taipisutonetsu),每年大約湧入 500 名新的打字人員,而這些人來自中學、女子學校或與日本打字機公司相關的培訓機構。

「萬能」打字機征服了中國

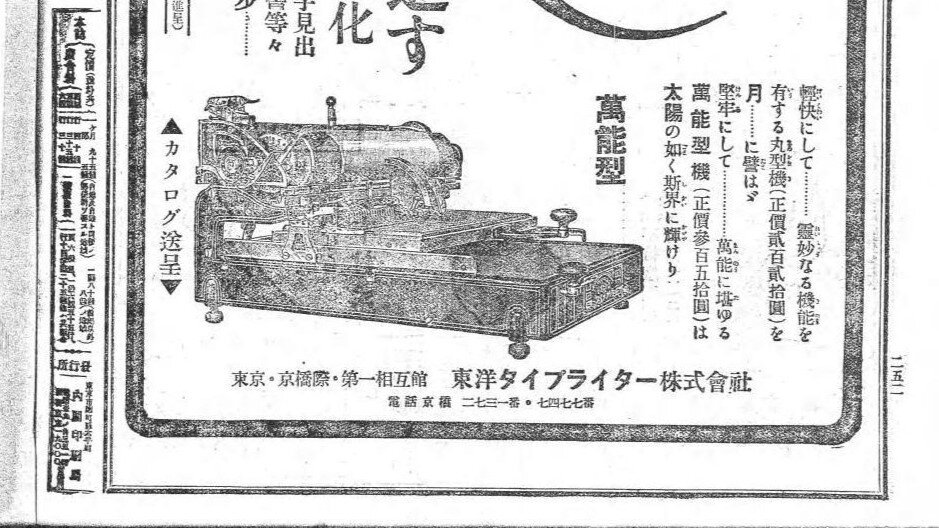

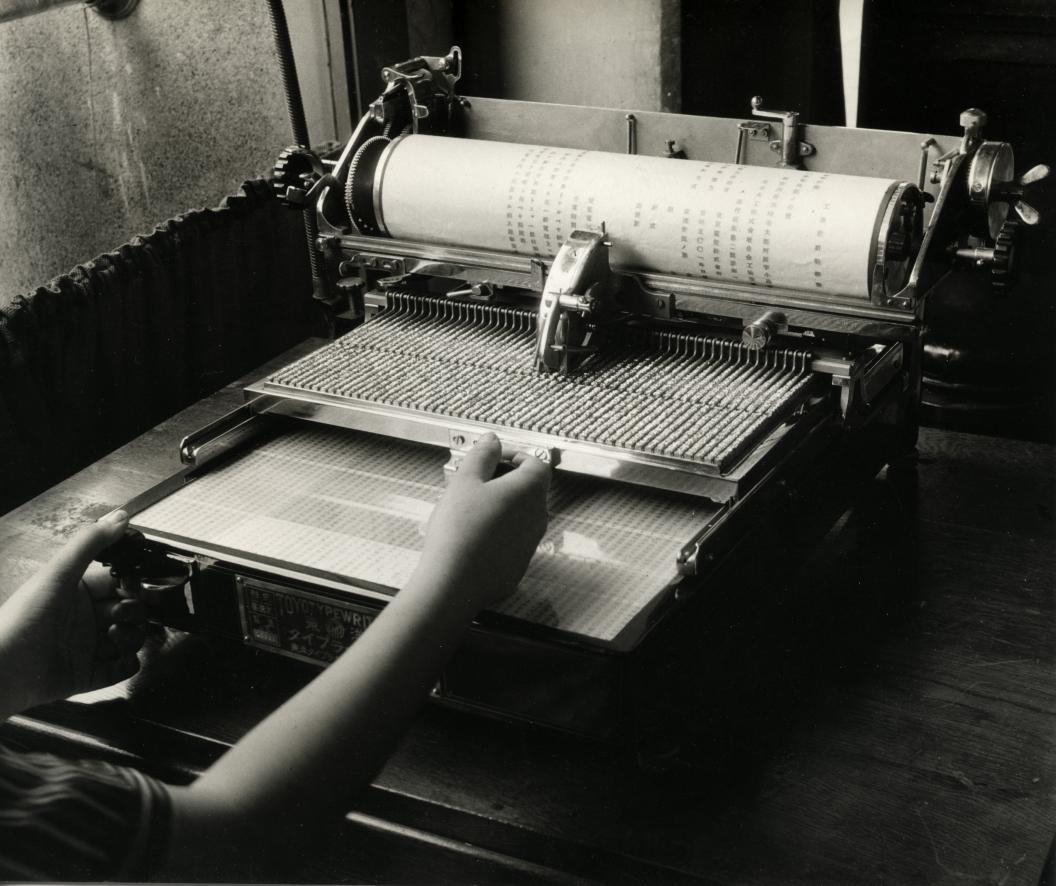

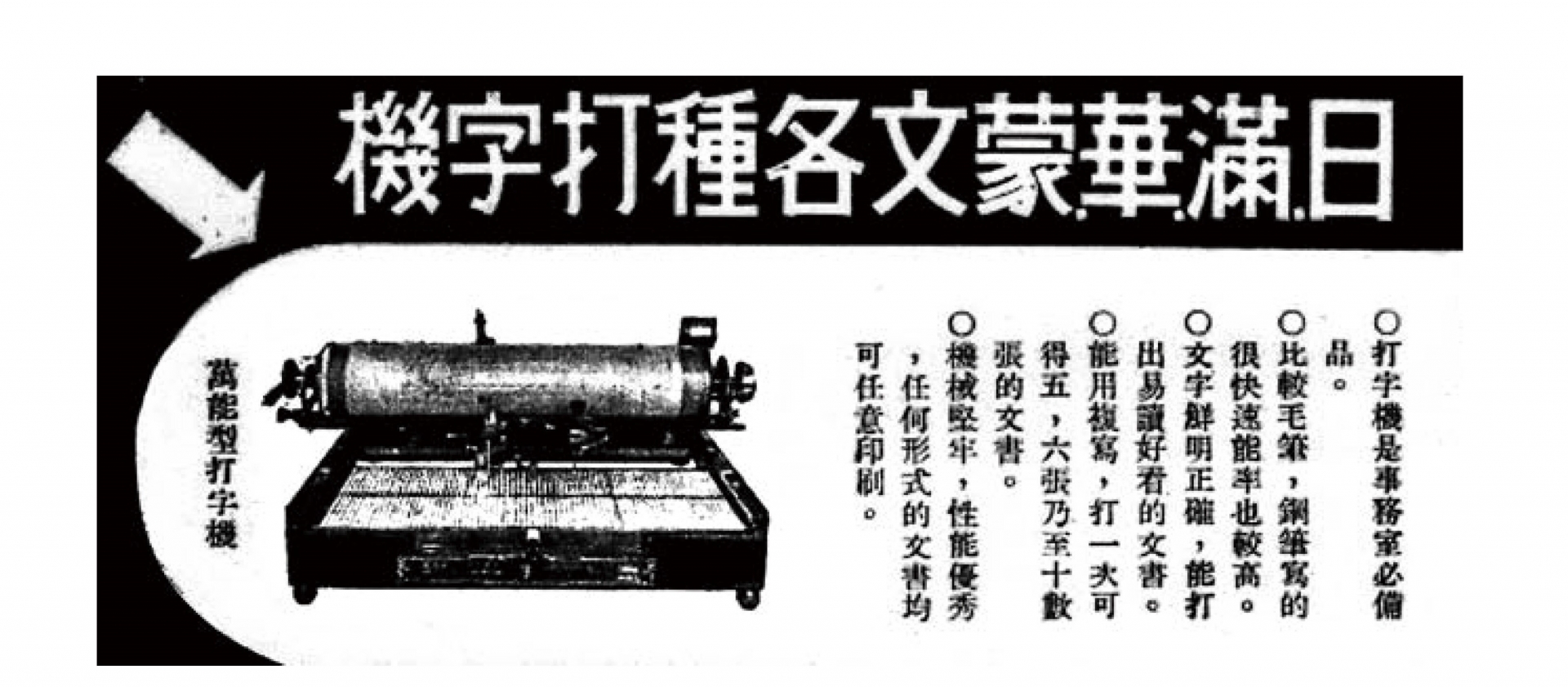

日本帝國主義的擴張,無疑對日文打字機的銷售大有助益。然而,「日本打字機公司」(Nippon Typewriter Company)和其他公司在戰爭期間持續擴大投資中國資訊技術市場。與之所獲得的收益相比,日文市場就相形見絀了主宰中國市場的旗艦機,是日本打字機公司製造的「萬能」打字機(Bannō)。

1940 年,《遠東貿易月報》出現一幅這臺打字機的廣告,名稱既冗長卻又饒富意味:「日、滿、華、蒙文各種打字機」,顯示該設備是日本「大東亞共榮圈」的具象化,體現民族和諧和「同文同種」的殖民口號。這也象徵了日本製造商首次將他們的機器定位為不僅適用以漢字為基礎的東亞文字,也可用於滿文和蒙文等字母文字。這臺機器很快就融入了慶祝滿洲國「民族和諧」的活動,其中包括 1941 年的「全滿打字競賽」,來自新疆、大連、奉天、鞍山、本溪湖、牡丹江和哈爾濱等城市的打字員齊聚一堂。

這些情況對中國製造商產生了不利的影響。「萬能」打字機成為中國市場的首選和必選產品。它很快取代了俞斌祺的俞式打字機。他那曾經出名的公司,如今僅剩一個空殼。俞斌祺的工廠雖仍被稱為「製造」工廠,但已沒有資金、也沒有市場繼續生產或銷售打字機,只能透過提供小規模維修、打字服務和熔鑄金屬活字勉強維持生計。

由於無法自己生產出替代品,中國打字機公司別無選擇,只能與日本合作。正如柯博文(Parks Coble)和卜正民(Timothy Brook)所表明的那樣,在日本控制下經營的中國資本家不太關心愛國主義和抵抗運動,而是更關心家族企業的生存。很少有案例符合戰後中國歷史所表揚的「民族英雄敘事」。只有一小群中國資本家逃離日本占領區,跟著國民政府向西遷移,走上流亡的道路。

對於那些從事中文打字機業務的人來說更是如此,他們轉為從事其他各種維持溫飽的經濟活動,例如,中文打字機需要定期清潔保養,在日本占領時期就由趙章云打字機修理部等公司提供此項服務。卜正民選擇用「戰時共謀」(complicities of the era)一詞來總結此一時期日本占領者、中國協力者、中國非協力者和直接抵抗者之間的糾葛,無論是環球(Huanqiu)華文打字機製造廠、張協記(Chang Yah Kee)打字機公司,還是銘記(Ming Kee)打字機行等中國公司和商人,都在為在整個戰爭期間的中日文書記行業服務。

戰時複雜的共謀與機遇在課堂上尤其明顯。中國的打字學校在日本占領期間激增,中國教師團隊培訓越來越多的中國學生,形成一支精通新技術的書記員隊伍。某種程度上,這些機構是尋求機會、可能性和社會流動性的空間,同時也是年輕男女聚集的空間;這群人在相對較短的培訓時間內,支付相較於正規教育的高昂學費來說更容易承受的成本,試圖晉升白領,定位自己的人生方向。

與此同時,這些中文打字學校也做了一些政治妥協。學生使用日本製的打字機學習,也在與日本存在一定關係的教職員指導下工作。最樂觀的情況下,學生能在協力政權或被日本利益滲透的私營單位找到工作。在北京的私立廣德文打字補習學社,學生使用兩臺日製中文打字機進行訓練:萬能中文打字機和標準式華文打字機。

1938 年,三十八歲的盛耀章創辦了私立東亞華文打字科職業補習學校,學生同樣使用四臺日製中文打字機進行培訓:菅沼式(Suganuma-style)中文打字機、縱橫式華文打字機、萬能中文打字機和標準式華文打字機。同時,北京私立暨陽華文打字補習學校的學生也全都使用日本設備,以及日本打字機公司出版的《中文打字教材》,這是該公司專門針對日製中文打字機所編寫的。

就像這些學校使用的教科書和設備一樣,教職員也與日本有著直接或間接聯繫。例如北平市私立育才華文打字科職業補習學校,二十七歲的校長、紹興人周雅儒是亞東日華文打字學校的畢業生,曾在日華貿易株式會社擔任打字員。在北京西直門大街,二十三歲的李有堂負責管理 1938 年 10 月左右成立的私立寶善華文打字補習學校。畢業於日本天理教學校的他,回到北京後在北京日本天理教會任教。此後不久,他與一位姓李的同事合作,後者也和他一樣留學日本,畢業於日本的一所語言學校。戰爭全面爆發後第二年,兩人共同成立了寶善華文打字補習學校。

到了 1940 年,中國的打字業進入了一個矛盾重重的時期。做為一種物質商品,中文打字機正在蓬勃發展,擁有比以往任何時候都更強大的製造和行銷網路。做為現代性的象徵,打字機的地位達到前所未有的高度,做為技術語言進步性的代表形象也變得穩定,這對中國來說堪稱是史上首見。然而,這個蓬勃的網路是由日本的跨國公司創建和管理的,這也讓中文打字機表面上的中國身分備受質疑。這一象徵如今已被日本透過暴力所打造的一個多民族、多語言帝國的狼子野心所包裹,甚至同化。

漢字書寫 ◆ 科技革命 ◆ 權力運作

中文輸入法的起源,人機互動的先聲

現代資訊科技史上最重要、卻被誤解最深的發明

美國漢學界顛峰之作

費正清獎、列文森(特別榮譽)獎雙料得主

史丹佛大學歷史學教授 墨磊寧

十五年研究集成 中譯本首度在臺問世

廢除漢字、實現澈底字母化,曾是二十世紀初的主流觀點。

從一臺擁有 5000 個按鍵的幻想機器怪物,到「中文打字機之父」周厚坤,傾家蕩產研發「明快打字機」的林語堂,商務印書館首創打字部門,時髦卻刻板的「女打字員」職業,

在看似不可能的狂想中,在前仆後繼的人機互動實驗中,方塊字如何突破字母文字霸權的圍剿,與現代化接軌?

中文以字元為基礎,是世界上一種既非字母也非音節的文字。近代以來,非字母文字的漢字,在科技語言的現代化過程中遭遇了字母文字中心主義的重重阻礙,其中之一便是無法適應西式打字機,它是科技革命與知識流通的象徵。

若是無法順利與現代化接軌,中國就無法跟上全球化的腳步,漢字甚至整個中華文明都將面臨存亡之境。因此,不只魯迅、陳獨秀等人高喊「漢字不滅,中國必亡」,激進提倡漢字羅馬字化,西方哲學家黑格爾更在《歷史哲學》中直言批評中文書寫的本質「從一開始就是對科學發展的一大障礙」。

這樣的眾聲喧譁下,中文打字機的誕生,因而別具意義。它象徵了近代中國如何想著要跨越這道知識流通的技術鴻溝。然而卻因為它笨重、效率低落的刻板印象,長期受到眾人冷落與忽視。

本書以中文打字機為視角,追溯從晚清到新中國成立初期,近一個世紀裡中文與現代資訊科技相互適應的過程,堪稱一場漢字文書處理技術的大型實驗。內容講述近代華文知識分子在中文打字機發明過程進行的各種迷人嘗試、失敗或成功的故事,完整還原了這段漢字尋求突圍、適應,最終撼動科技革命的獨特奮鬥史。