| 講者 | 曾子良(國立臺灣海洋大學海洋文化研究所兼任教授) 張繼瑩(國立清華大學通識教育中心副教授,歷史所合聘教授) |

| 主持人 | 鄭鼎青(基隆市文化觀光局副局長) |

流動的海港文化資產

作為基隆文史協進會成員之一的曾子良,長年投入基隆文化與歷史的研究與推廣。談起基隆四百年系列講座時,他坦言「如此龐大且流動的範疇,該從何談起?」即使熟稔基隆歷史的他也苦思良久。

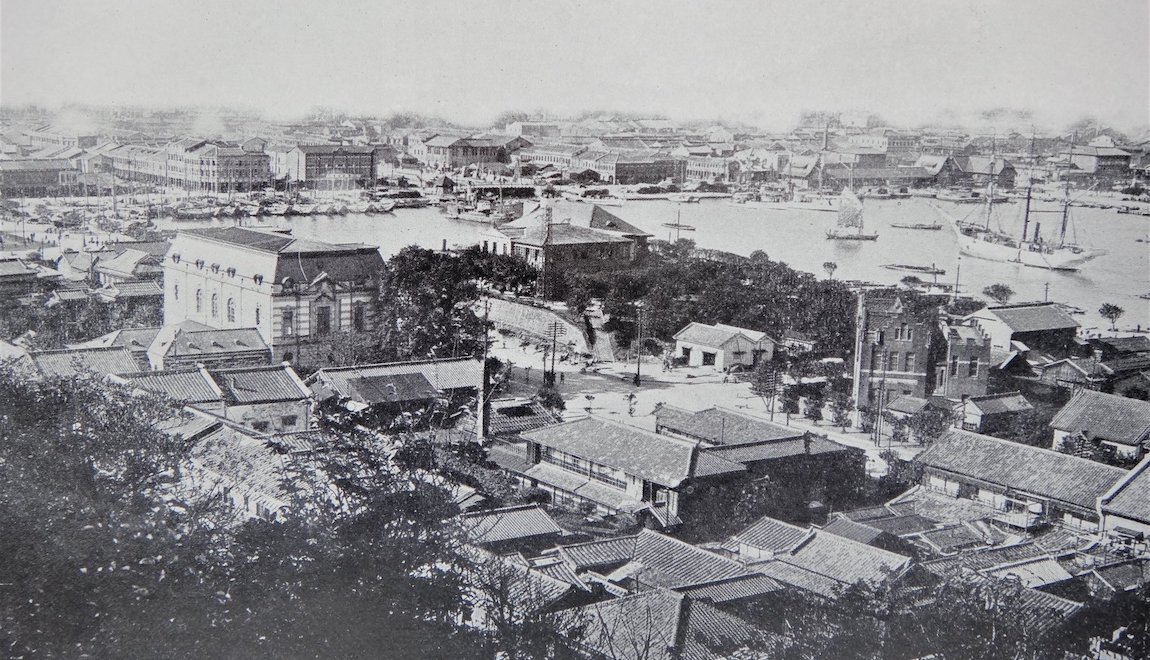

延續首場講座「考古與歷史」的主題,曾子良以「文化資產博物館」作為切入點——探討現存的與已消失的基隆文化資產。曾子良認為海港文化與大陸文化最大不同,在於海上活動的持續流動與變化,這也讓港口城市形成獨特的文化樣貌,也使文化資產更難保存。

「身為臺灣頭的基隆港,充滿著各種『頭』——驛頭、碼頭、苦力頭——見證了繁忙的歷史文化與勞動身影。從海邊到河邊,整座城市本身就是一座文化資產。」曾子良如此說道。

他提到,前市府團隊曾與中央共同推動「大基隆歷史場景再現計畫」,重新修復與整理基隆市內的許多重要遺址,如和平島聖薩爾瓦多諸聖教堂遺址、沙灣歷史園區的清法戰爭舊跡與太平輪紀念碑,還有西岸的築港紀念碑及基隆燈塔等地標。雖然計畫一度受到疫情影響,導致部分工程無法如期完成,但這些努力無疑讓更多人看見基隆累積的多元面貌。

不過,也因為海港城市人群移動快速的特色,導致城市新陳代謝相對較快,基隆因此失去許多珍貴的文化場域——像由基隆礦業巨擘顏雲年興建,曾經舉辦全島首屆詩人大會的「環鏡樓」、壽山山腳下佔地遼闊的「顏家陋園」、基隆第一座官方的教育機構「崇基書院」,以及基隆救濟事業濫觴的「博愛團」。

這些已滅失的文化資產,是否能啟發我們想像基隆未來可能性的起點?

曾子良曾帶領學生尋找「崇基書院」的遺跡,雖無實體可尋,但他相信,透過文字整理與舊跡踏查,未來仍有機會重建這段失落的歷史。

除此之外,曾子良也提到 2012 年,曾橫渡太平洋的自由中國號在運回臺灣後,重點不應只在保存船體本身,而應透過活動和故事延續「海洋精神」,讓文化精神持續流傳。有形建築難以永存,但文化意義,卻可以代代相傳。

曾子良也提出一些建議的做法,像是位於廟口旁少將山腰上的許梓桑古厝,是否能將昔日文人們的詩作重新布置於上山的路徑,讓文學與空間交織,不僅促進觀光,更能深化文化體驗。或是在田寮河沿岸設立導覽與解說牌,便可串聯起陋園與基隆神社的空間關聯,也可以將部分位於山腰或山上距離較遠的歷史地景放入,讓少人注意的文化資產重新被認識。

基隆人曾與海洋的關係緊密,然而港口因為軍港管制區的限制與商港經營模式的改變,如今人們已經較難體會過去的港口生活。我們該如何透過重新認識這些文化資產,重新拾回與海洋的連結,延續這座城市與海洋共生的記憶與文化?是我們該共同思考的議題。

詩中描繪的基隆印象

順著曾子良分享的文化資產議題,專研明清城市史的張繼瑩,進一步與大家討論,隨著人群來來往往,這座不斷改變外在面貌的海港城市,究竟擁有什麼樣的內涵?

張繼瑩借助「智慧型全臺詩知識庫」,找尋不同時期文人的詩作,觀察歷史上的雞籠與當代基隆的內涵。

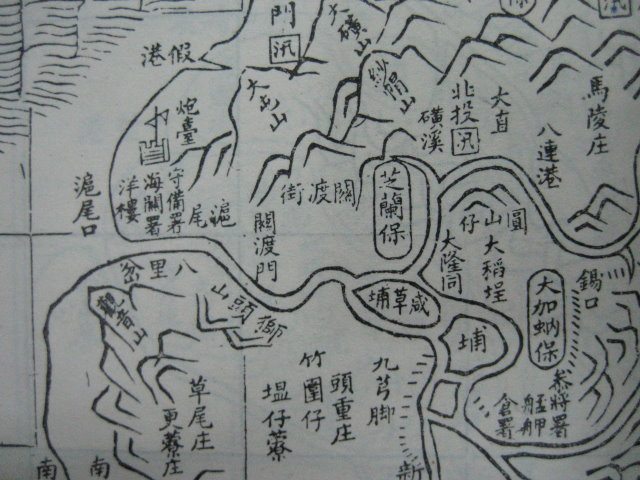

「雞籠港。其港三面皆山,獨北面瀚海。⋯⋯內可泊巨艘。」(清)《(康熙)臺灣府志》

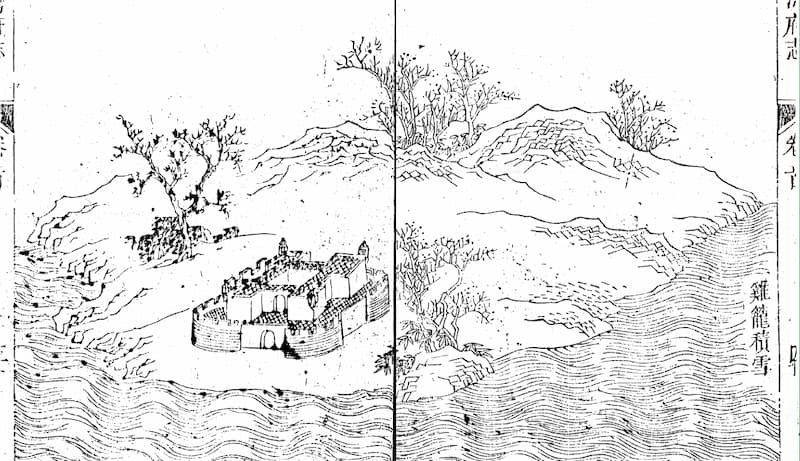

清領初期,官員與士人可能對基隆都不太熟悉,甚至沒有親自到過此地。因此,他們可能透過傳聞與文學想像,將北方的寒冷與基隆地景描述為「雞籠積雪」的景色,直到日治時期都還有人以此景來歌頌基隆。隨著士人遊歷此地後,基隆的千姿百態進入文人的筆尖。像是,鄭用錫的《雞籠紀遊》:「別有孤峰峙空際,遙從砥柱溯中流。」描摹基隆嶼孤挺於波濤的堅毅黃敬的《雞籠竹枝詞》「須臾滿載鱸魚返,販伙爭沽鬧渡頭。」則以小漁村的熱鬧映襯大海的寬廣與富饒,從中感受到今日基隆的歷史源流。

時至清末,在列強的競逐之下,基隆躍上國際舞臺,成為大清與外國較量的戰場。戰場上的瞬息變動,也跟著牽動詩人的肚腸。無論戰時的記事,或是對古戰場的憑弔,詩人都向世人展現基隆扼守海洋的重要性。

1895 年後,因為築港計畫,基隆地景與過去大相逕庭。不同時代的基隆勝景、歷史記憶與當前現代化的轉變,共同構成城市的紋理。遠方極北的雞籠是否還下雪?清法戰爭中被毀掉的炮臺,還有築港時改變的地景,都是士人們關懷的主題,他們有時候分享殖民者榮耀,有時候像是有無限的故國之思。這些看似喧譁的主題,其實就是基隆長久累積的內涵,在基隆逐步邁向國際大港之際,不停在文人心中產生的迴聲,直到今日仍在耳畔。

基隆的文化記憶與未來想像

講座的最後,關於「基隆積雪」是否真實發生過的討論引發了參與民眾熱烈的討論。曾子良與張繼瑩皆認為,基隆積雪作為文化意象可能更能看出基隆引人入勝之處。專精海洋史的姚開陽老師,提供他長期研究的看法,他認為十七世紀後半,由於適逢小冰期,基隆很有可能下雪的。在場的好朋友也提出,應該跳出今天的行政區限制,來思考古人看到與理解的基隆。

鄭鼎青則做出總結,並不是否定下雪的可能性,而是強調這些共同記憶背後所展現的基隆性格與印象。無論基隆是否曾經下雪,這些詩詞中的景象已經成為基隆文化的重要一環,深深植根於人們的集體記憶中,成為回顧城市文化的一部分。同時,就文化觀光局的觀點,活化文化資產是基隆未來發展的重要脈絡,藉由科技導入與文化研究讓歷史記憶成為基隆轉動的力量。基隆四百年的歷史,正如一場文化的旅程。在這段歷史的旅程中,我們不僅看到了基隆的過去,更看到了這座城市未來的無限可能。