十九世紀的社會認為,沒有女性勞動力的家庭無法有效運作,然而雇用陌生年輕女性進入家中是具有風險的。多數雇主都知道雇用來自城市之外的女孩有什麼危險性。不過他們在選擇時還是有特定偏好:父親是自耕農、臉頰紅潤、有青草與羊的氣味,還沒學會如何欺騙或偷竊,在關係緊密又有教區牧師管理眾人事物的社區中長大的那種女孩比較受喜愛。而曾經歷種種貪婪與放蕩行為,見證過他人世故行事方式的城市女孩,則會被視為比較墮落的人。

雖然有些城市女孩顯得不值得信賴,但她們家裡可能會有其他住在鄉村、個性純真又脆弱的姊妹。這些女孩在離鄉背井住進陌生人的家裡之後,通常都會非常思念家鄉並感到孤獨。她們沒有在都會生活的經驗,因此成為了他人惡意的完美受害者。雖然雇用女傭的主人與女主人應該要負責保護女傭不受傷害,但女傭們遇到的侵害時常都來自雇用她們的家庭。

雇主禁止女傭進入酒吧,也禁止她們在未經允許時,在主人家之外的地方過,因此女傭幾乎完全沒有機會和雇主家,或鄰近區域之外的異性建立任何關係。她們和雇主親友家中的傭人或其他工作者,例如雜貨店員工、肉販、麵包師傅和送貨員等人的互動時間都非常短暫(不過雙方通常熟識且會互相調情)。

像伊莉莎白這樣(編按:Elizabeth Gustafsdotter,為開膛手傑克確定殺害的第三位被害人),和雇主時時刻刻生活在一起的年輕女人,對於家裡的男性成員有可能會是極大的誘惑,男性成員對她而言亦然。當時的社會認為,任何年齡層的男性和家裡的傭人──這個傭人可能熟知他的喜好,還會替他鋪床、洗衣服和放洗澡水──發展性關係是一種司空見慣之事。無論她是否曾主動促進家裡的男主人,或主人的兒子、兄弟、表親、朋友或父親和她有進一步的關係,她都很有可能會在孤身一人的狀況下,因為被威脅、被強迫,或因為對相互的慾望妥協,而和家庭成員發展性關係。

雖然社會大眾一般認為,擔任傭人能使勞工階級的年輕女性做好結婚的準備,但在雇主家中與男性發展性關係,往往會使這樣的準備毀於一旦。這樣的關係通常會是使女人陷入娼妓業的因子之一。

「藥師或醫師的女傭有可能會被主人的助理勾引;寄宿房屋的女傭可能會被學生、出差商人或警官勾引⋯⋯飯店的女傭會被常客勾引;年輕的辦事員可能會勾引父母雇用的女傭」等等狀況,不一而足。在那個年代,女人的情人常會答應要照顧她,有許多人遵守承諾,替他們的情婦租地方住,有可能是單人房間或整棟房子,依照他們的經濟狀況而定。

有些人跟情婦一起住,表現得像結婚夫婦的樣子;其他人則是偶爾到訪。有些關係能維持數年,甚至一輩子,但許多都在數週或數個月內結束。十九世紀的雙重標準使男人能輕而易舉地從這樣的關係中離開,然而女人通常會因為結束關係而被徹底摧毀,只能在被拋下之後獨自忍耐哭泣。

伊莉莎白一直到踏進棺材,都沒有說出是哪個男人為了欲念而轉變了她的人生軌跡。我們永遠也不會知道,兩人的初次互動是雙方同意還是被迫的,也不會知道他們是在哪裡或什麼情況下相遇的。我們唯一知道的只有她在 1865 年四月繼續自稱為傭人,然而她的名字卻沒有出現在如今查得到的哥特堡普查中。較有可能的解釋是她沒有在女傭的新職位停留太久就住進了租屋處,可能是情人跟她一起住或替她繳房租的。在這種狀況下,通常無論時間長短,人們都會為了體面而使用情人的姓氏,假裝成對方的妻子,隱瞞這段關係的本質。

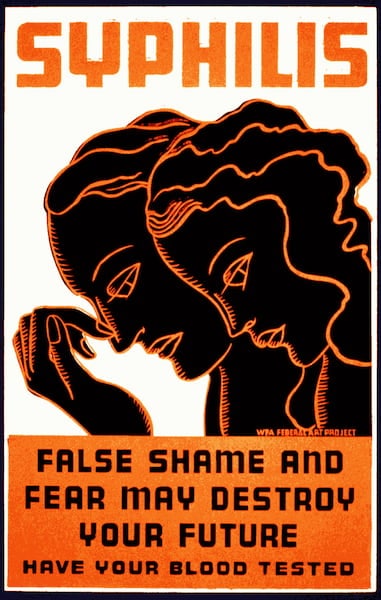

在哥特堡,若想要在保持外表體面的同時生活在罪惡之中,不但必須在房東與鄰居面前表現得像是夫妻,還必須避開相關法律規定,設法使警察不致產生懷疑。一直到 1864 年之前,婚外性行為與非婚懷孕,都是會導致懲處的違法行為。此外,在 1859 年,政府為了抑制性病,特別是梅毒的傳播,頒佈了一條法規規範城市中的賣淫行為。對於生活狀態隨時可能導致聲譽受損的所有女人而言,新法規都是一種威脅。

哥特堡是一個人口成長數量破十萬的大型港口城市,每天都有外國船隻開進約坦河停船,政府非常擔心,梅毒這種會使人逐漸衰竭的疾病,會輕易地在市民中擴散開來,並傳播到軍人之中。當時瑞典深受法國與德國等歐洲其它國家影響,這些國家也面對了類似威脅,它們制訂了一系列的嚴格法規來規範性交易,確保性產業中的女人具有良好的健康狀態。英國也同樣注意到這些法條能帶來的好處,也在港口城鎮實施了類似法規,並在 1864 年通過了第一條《傳染病法》。

雖然每個國家執行法規的方法各自不同,但各國的基本概念是一致的:應該要把梅毒的傳播怪罪在性產業中的女人身上。當時社會大眾認為,只要政府能控制那些道德淪喪的墮落女人,也就是那些傳播疾病的媒介,那麼他們就可以把問題獨立起來處理。法規豁免了男性帶原者。哥特堡和歐洲其它城市(斯德哥爾摩、巴黎、漢堡、柏林等)一樣,規定所有參與性交易的女人,都必須向警方登記名字與地址,定期接受婦產科檢查,以確保她們沒有染病。

然而,當時是由在各地區巡邏的娼妓警察來全權決定,哪些女人是「參與性交易的女人」。許多女人並沒有販賣性行為,只是被警方懷疑「生活縱欲」,也一樣被迫成為名單中的一員。根據歷史學家伊芳.斯凡斯特朗所言,哥特堡使用的有兩種不同的名單:第一種名單是經過證實的娼妓,第二種是可疑的女人──懷孕的單身女人、常被人看到單獨和男人相處,或晚上外出的女人以及情婦。

警方和伊莉莎白的鄰居可能已經懷疑她一段時間了,但直到 1865 年三月,他們才真正確定她犯下了「生活縱欲」的罪行。她當時已懷孕六個月了,身形必然會被別人看出來。無論當初是誰使她陷入這種狀況的,那個人如今都不再提供保護了,她必須獨自承受後果。永遠也不會有人知道他去了哪裡,以及在她懷上孩子時,他是做什麼工作來養活她的。在寒風依舊刺骨的三月底,警方第一次下令伊莉莎白要到警方檢查所檢查生殖器官,從這天開始,她未來都要接受定期檢查。

在警方的紀錄中,初次來到檢查所時,來自托斯拉達的伊莉莎白.古斯塔夫斯多特成為了編號 97 的「奧曼基維納」(Allmän Kvinna,意思是「娼妓」)。伊莉莎白必須提供出生證明與過去生活的相關資料,例如她之前在哪裡工作以及住在哪裡。她在被問及這些資料時刻意保持沉默,只回答她是農夫的女兒,從鄉下來到這個城市做傭人。

警方也詢問了她的宗教背景,她(不正確地)回答說她在十七歲時行了堅振禮。警察寫下了這些細節後,抬頭看向這名年輕女人,觀察她的外貌。他記錄下她有「一雙藍眼睛」和「一頭棕髮」。他描述她的鼻子「尖挺」,她的臉是「鵝蛋型」,相較於圓臉,她的臉型偏長。雖然她的肚子已因為懷孕而漲大,但他推測這名二十一歲的女人平時並沒有大吃大喝。她身高五尺二吋,警察描述她的身材「纖瘦」。

警察向她解釋之後她的日常生活會受到怎麼樣的規範。她必須每週到檢查所兩次,時間是週二和週五,否則她會被逮捕並繳交罰金,或關進監獄住三晚,每天的配給糧食是麵包和水。她不准在晚上十一點之後出門。她必須「過著安靜無聲的生活」,這代表警方認為她是一名娼妓,會公開拉客。

根據法規,她不准在她住處的窗戶後面或走廊來回遊蕩,也不准「叫住外面經過的行人」。她「出現在公開場合時必須穿著得體」,而且「不可以吸引他人注意」。對於女人來說,尤其是對於那些並不認為自己與性交易有關,或是那些並沒有犯下公開罪刑,而是被強暴或和愛人私下做了輕率行為的女人而言,被警方用這種方式告誡的羞辱經驗想必是十分難以忍受的。雖然,伊莉莎白的名字已經出現在被俗稱為「羞恥登記表」的名上了,但在那年春天的紀錄文件中,她依然自稱為女傭而非娼妓。

政府在制訂檢查規定時的目的,就是要懲罰與審查城市裡的娼妓。因此,為了避免刺激到路經東港灣街的哥特堡尊貴市民的敏感神經,所有疑似或已知是娼妓的女人,都被要求要從警局後方的秘密通道進入警局。進入建築後,她們必須把衣服全都脫光,排成一列。有時候,如果等待時間太久,她們會被勒令站在後院的門外,在冷風中發抖,而穿著制服的警察會站在她們身邊。

對於在宗教社區長大,又曾努力鑽研過教義的年輕女人而言,這種羞辱的經驗必定會令她非常震驚。然而,由於伊莉莎白是未婚懷孕,所以她很有可能會像那個年代的其他女人一樣,打從心底認為這樣的懲罰是合理的。社會和教會都促使她相信,她在面對父母、社區、自己和神的時候都是有罪的。

這種恥辱感反應在她的登記資料上,她不願進一步描述自己的成長環境。警方詢問到她父母時,她毫不猶豫地說兩人都已經死了。雖然伊莉莎白的母親的確已在 1864 年八月因結核病過世,但她的父親當時還活得好好的,但對於當下困境的恥辱感使她不願回到父親身邊。安娜.克莉絲汀娜在那一年的五月結婚,她似乎也和伊莉莎白完全沒有聯繫,或許已經把這名妹妹當作失蹤了。

自從三月被警方登記在名單上之後,伊莉莎白只經歷了寥寥數次同樣的流程,就在四月四日被發現長了溼疣,也就是菜花。醫師立刻就判定了這個病徵代表的意義:奧曼基維納第 97 號出現了梅毒的症狀。她立刻被當作病人,由警方送到治療所(Kurhuset)──也就是性病醫院。

在伊莉莎白被排入警方的檢查名單時,她的梅毒已經進入了第二期。梅毒的初期症狀會在感染約 10 至 90 天後出現,症狀包括外生殖器出現下疳徵兆的表現與不具痛感的瘡,在 3 至 6 週後,這些症狀會消失。在這之後,伊莉莎白會出現類似流感的症狀:發燒、腺體腫脹、喉嚨痛,然後是背部、雙手和腳底大量出現皮疹。

到了這個階段,患者還會因生殖器出現疣狀增生與傷口而飽受折磨。這種第二期病徵的持續時間有可能短短數個月就結束,也有可能持續使患者痛苦超過一年。雖然我們無法確知是誰把梅毒傳染給她的,但從疾病階段性症狀看來,傳染者很有可能就是孩子的父親。相較於規律進行性交易的人,沒有性經驗的人反而比較容易被感染,因為他們不知道要怎麼看出自己的伴侶是否出現了疾病的感染症狀。

根據伊莉莎白的紀錄顯示,她在治療所住到五月十三日。哥特堡的性病醫院,絕不是那種能讓病患避難的治療聖所,這裡最廣為人知的特色之一,就是他們把病患當作囚犯對待。由於這裡的病患都是依照法律規範被送進來的,所以醫院工作人員與護士,都可以用強逼與脅迫的方式把病患關起來,直到他們宣布病患痊癒為止。在 1855 年,治療所的梅毒病房區住了 133 名女性,其中有許多人都因為病房過度擁擠,而並必須同睡一張床。 在這段期間,若病患數量遠超過病床數,醫院工作人員會直接要病患睡在地板上。

在一八六○年代,醫療機構主要使用兩種方式治療梅毒。第一種是最傳統的治療法,該療法服用水銀,並將水銀局部應用在下疳與潰傷症狀部位。第二種療法較符合當時的新理論,使用的是別種金屬──金、銀、銅──還有溴、碘和硝酸,同樣是讓患者服用或用軟膏塗抹在患部。這兩種療法都對病人的健康有害。哥特堡的治療所顯然比較偏好非水銀的療法。

伊莉莎白在住院期間服用的主要成分為氫和碘的氫碘酸,同時醫院會用藥膏或切除的方式,治療她的外生殖器疣。在接受了 17 天的治療後,伊莉莎白早產了。她在四月二十一日產下了七個月大的女嬰死胎,當時她依然被監禁在治療所中。她沒有在出生證明中寫上父親的名字。

伊莉莎白在三月底被登記在「羞恥登記表」名單上,在五月十三日被治療所批准出院,這段經歷對她造成了極大的創傷。她被警方公開指責是一名娼妓、她忍受了警方檢查時的侮辱言行、她發現自己罹患了可能致死與造成外表損傷的疾病、她被關起來接受極為疼痛的治療、她在充滿敵意的環境流產,最後她在獲釋後回到街上,沒有任何熟識的人能投靠,這些事件勢必使她受到了很大的驚嚇。

當時的社會把「疑似生活縱欲」的女人,直接當作確知為娼妓的女人來對待,這種運作方式帶來的其中一個後果,就是使這兩種女人都只能走向同一種命運。一旦女人出現在警方的登記名單中,她就再也不可能獲得體面的工作。往後她唯一能養活自己的方式,就是去做警方指控她正在做的那一種職業。

伊莉莎白在該年十月把居住地址登記在哥特堡皮爾加塔街,那裡是惡名昭彰的「仙女街」,有許多女人都在那裡賣淫,我們無法確知伊莉莎白是如何加入這些娼妓的行列的。由於警方禁止娼妓站在街上公開拉客,所以伊莉莎白必須在室內進行交易,有可能是在當地幾間偽裝成合法經營場所的咖啡廳,也有可能是在伎院內,不過,當時警方也禁止主導娼妓交易的鴇母,雇用近期曾接受過梅毒治療的女人。娼妓交易的顧客與雇主,時常在皮爾加塔和荷沙加坦街之間的咖啡廳來回,他們要耗費很大的精力,才能學會如何掌控不同女人之間的關係,及其背後的不成文規定。

伊莉莎白在這裡生活時必須面對賣淫帶來的暴力、恐懼與威脅。在這段期間,她聲稱自己住在許多勞工階級居住的哈家區,但她的名字並沒有出現在當時哈家區的人口普查名單中,由此可知,她很有可能在帶男人回寄宿房屋時繼續使用假名。她稱為家的地方很有可能只是被眾人稱為「盧得可波」(luderkupor,也就是「娼妓衣櫃」)的極小房間,當時該區域有許多房屋的閣樓都被用來作所謂的娼妓衣櫃。這種小房間是專門租給娼妓做短期使用的,能讓她們維持儉樸而貧窮的生活。

伊莉莎白罹患的疾病在當時是無法治癒的,然而這只是她生命中眾多不幸事件的其中之一而已,而對於那些曾和她有過性行為的許多男性而言,無疑也是一大災難。當時醫學界尚未完全瞭解梅毒的病理學,他們誤以為患者在沒有顯現出病徵時就不具有感染力。雖然當時的醫學專業人員已付出相當的努力,但醫學界一直到 1910 年才找到治療梅毒這種毀滅性疾病的藥物撒爾佛散(salvarsan),而後轉而使用抗生素。

因此,伊莉莎白在八月三十日再次表現出梅毒症狀也不是太令人意外的結果。她回到了治療所,在那裡停留至九月二十三日。這一次醫院使用硝酸銀治療她恥骨前的一個潰傷。出院 23 天後,她在十月十七日再次因為另一個潰傷回到醫院,這次傷口在陰核,醫院再次使用硝酸銀治療潰傷,並在十一月一日宣稱她「已經痊癒」。隨後警方在三日、七日與十日執行檢查,確認她現在「很健康」,不過事實上,她永遠也不會恢復健康了。伊莉莎白的梅毒將會在這之後的某一天進入潛伏期。雖然潛伏期間不會有症狀,她也不再具有感染力,但在數年過後,這種疾病終究會捲土重來,進入可怕又致命的第三期。

雖然法律制度幾乎毫不同情,這些被困在這種惡性循環與疾病中的多數女人,但在一般社會大眾中,還是有一些人抱持著較同情的態度。就像許多歐洲國家一樣,十九世紀的瑞典與鄰近北歐國家,開始大幅出現「解救」墮落女人的浪潮。執行這種救援工作的大多是中上階層的女人,她們透過教會尋找對象,希望能帶領這些走錯了路的人回歸基督徒的生活。

當時絕大多數人都認為女人之所以會成為娼妓,是因為她們自己選擇了這條路,而非環境帶來的影響。墮落的女人雖然曾走上歪路,但她們也可以下定決心回到正軌。若想要重建娼妓的人格,其中一個方法就是「把娼妓變成良家婦女」,也就是把她帶回到聖經認為善良路德教派女人,應該屬於的「家庭」裡。這種回歸的過程,包括了重新把娼妓訓練成女傭或洗衣女工,教導她們如何清潔、熨燙、烹飪、接待、縫紉與製作傳統手工藝品。路德教派的牧師女助手認為,她們應該是此種工作的先鋒部隊,她們成立感化院和洗衣房,定期造訪紅燈區與性病醫院,並視之為傳教的一部分。

瑪莉亞. 英格麗. 威斯納很有可能正是因此找到了伊莉莎白。瑪莉亞的丈夫是一名德國音樂家,當時被哥特堡交響樂團雇用,在城裡剛建成的新劇場工作。雖然威斯納家,就像其他住在荷沙加坦街二十七號木板牆公寓中的音樂家同事們一樣,家境都算不上富裕,但他們都依循習俗,把雇用傭人當作家庭社會地位的象徵。

威斯納家之所以決定要雇用「墮落女性」,有一部分原因在於基督教責任,另一部份同樣重要的原因是夫婦兩人的經濟條件。交響樂團已經在數幾個月之前因為缺乏資金而解散了,但卡爾.溫則爾.威斯納不打算帶他的瑞典妻子回到故鄉波希米亞,他決定要留在哥特堡,以雙簧管樂師的身分找工作。威斯納一家人沒有女傭,由於瑪莉亞即將要產下第一胎,所以他們很樂意雇用一位助手,若這位助手是來自警察登記名單的話,他們很有可能只需要以食宿當作薪水,這對他們來說當然再好不過了。

在十一月十日,伊莉莎白接受了例行健康檢查。頭戴軟帽、身穿冬季大衣的瑪莉亞,已經在檢查所外面等候要帶她進入生活的新篇章了。對伊莉莎白來說,在困境中有人伸出援手,提供她工作和一個棲身之所,是出乎她意料之外的絕佳好運。根據法律規定,被列在警方名單上的女人,若想要把名字從名單上移除,並恢復她的正常生活與名譽,她只有兩個方法,一是婚姻,二是受雇。

我們無從得知瑪莉亞.威斯納實際上為什麼會在眾多女性之間選擇了伊莉莎白,但其中一部份的原因很有可能是奧曼基維納第 97 號的悲慘故事使她動容。或許是因為她們兩人的年齡相仿,都來自西瑞典的小村莊。又或許新婚兩年的瑪莉亞十分需要一名女傭陪伴她。也或許她在伊莉莎白的身上看見了虔誠的信仰,看見了她對於改變命運的真誠渴望。

把名字從「羞恥登記表」上消除的過程中,需要雇主寫一封擔保信給警方,雇主必須替該名前任娼妓未來的人格與行為做擔保。在伊莉莎白跟著瑪莉亞.威斯納回到一樓公寓的三天後,也就是十三日,伊莉莎白的雇主就寫了一封信,內容提到:「女傭伊莉莎白.古斯塔夫森在十一月十日開始為我工作,在她任職的期間,我願擔保她的行為良好。」隔天,伊莉莎白依照規定進行了最後一次健康檢查。醫師宣布醫院已成功治癒她的疾病,奧曼基維納第 97 號從這天開始再也不復存在。

我們只能期望,伊莉莎白在荷沙加坦街二十七號替威斯納一家人工作的那段時間是愉快的。

這個真實故事的背景維多利亞時代,由於英國工業革命,向來被認為是盛世,與愛德華時代被並列為是大英帝國的黃金時代。多數人樂意回憶此段過去,他們臉上會帶著懷念的微笑,然而在浮光躍金的豪奢派對圓舞曲背後,卻有著一群無家可歸的窮苦人餐風露宿,寧願睡在街上也不願住進骯髒的救濟院。

這裡是倫敦最汙穢街道、罪惡又墮落的人沉溺的汙水池。

百年以來,世人總把她們視為活該受害與罪有應得,甚至對於一團血肉模糊的殘破身軀津津樂道,她們是女兒、姊妹、妻子、母親、戀人。她們曾痛哭流涕,也曾笑臉盈盈。作者哈莉·盧賓霍德還原了真相,讓世界清楚聽見她們的故事,把她們被搶取豪奪的事物物歸原主──尊嚴。