卡斯楚是在古巴最現代化的監獄中服刑的。模範監獄(Presidio Modelo)位於松樹島(Isle of Pines)上,建造於馬查多統治的 1920 年代末,由圓形建築組成,四周環繞著牢房,中心是瞭望塔。現代監獄作為一個全景式的設計,以希臘神話中的多眼怪獸命名,是由英國法學家傑瑞米.邊沁(Jeremy Bentham)在 18 世紀發明的,這種全景式監獄讓一名警衛能在任何時候監視監獄中的任何一間牢房,囚犯卻無從得知自己正在被監視。

對斐代爾來說,被監禁時他最厭惡的事情之一,就是很難暢所欲言。他在獄中寫給一位朋友的信中說:「被囚禁,就是注定了只能沉默,能聽到和讀到一切,但不能說出來……」在服刑的前四個月裡,斐代爾是被單獨監禁的。當然,在那裡,他遭受了最嚴重的孤立和噤聲。但在此之後,他被允許與他的兄弟勞爾.卡斯楚同住一間牢房,並與其他一起被判刑的蒙卡達襲擊者進行廣泛的交往。

把坐牢變成學習讀書會

斐代爾被允許為自己和小組成員一起做飯。他們可以烹煮花枝,並嘗試了義大利麵的醬汁。這些人有充足的時間在院子裡活動。斐代爾經常穿著短褲坐在戶外,感受陽光和吹吹海風。「卡爾.馬克思會對這樣的革命說些什麼呢?」他在心中思忖。

卡斯楚對他的手下實行了一個類似於學校課程的日常學習計畫,這裡成了一個政治、歷史和意識形態的實用學校。每天早上,斐代爾都會召集他的同伴並發表演講──第一天是哲學,第二天是世界歷史。他的小組的其他成員就其他主題發表演講:古巴歷史、語法、算術、地理,甚至是英語。到了晚上,他們又聚集在一起,斐代爾發表當天的第二次演講。每個星期有三個晚上會由他來講授政治經濟學。另外兩個晚上,他教他們「公眾演講技巧」,「如果你可以這麼叫它的話」,他在給一個朋友的信中寫道。

在那堂課上,他將朗讀半小時,「要麼是關於一場戰鬥的完整描述,例如拿破崙.波拿巴的步兵在滑鐵盧的進攻,」要麼是「何塞.馬蒂對西班牙共和國的講話之類的意識形態文本,或是類似的東西。」然後,學生們就這一主題進行了三分鐘的演講,並由評委頒獎。

每個月的 26 號,為了紀念他們 7 月 26 日對蒙卡達的攻擊,他們不上課,而是舉行派對;每個月的 27 日,他們會紀念他們喪生的同伴。卡斯楚把他的臨時學校稱為阿貝爾.桑塔瑪利亞思想學院,以被殺害和遭受殘酷折磨的簿記員和蒙卡達襲擊者的名字命名。

斐代爾還組建了一個監獄圖書館,裡面大約有三百多本書,大部分是朋友送來的。事實上,他在監獄裡的大部分時間都在如飢似渴地閱讀。他每天閱讀 10 個、12 個或 14 個小時──「直到我無法睜開眼睛為止,」他在給一個朋友的信中寫道。他閱讀古巴作家,特別是何塞.馬蒂的著作。在讀完康德的《空間和時間的超驗美學》後立即進入夢鄉。

在偉大的法國小說家中,他特別喜歡巴爾扎克(卡斯楚推測,他的寫作風格對卡爾.馬克思的《共產黨宣言》有著很大影響)。維克多.雨果的《悲慘世界》也讓他興奮到「無法用語言表達,」即使他感覺作者「有過度的浪漫主義,他的詞藻和他的博學」有時候會「令人厭倦和感覺太誇張。」他似乎更喜歡杜斯妥也夫斯基的小說,並讀了幾部:《白癡》、《被侮辱和被傷害的人》、《窮人》、《死屋手記》、《罪與罰》。他讀了四卷西格蒙德.佛洛伊德的作品集,並要求一個朋友寄來了另外十四卷,因為他想「自己理解它們的重要性,並將它們套用在杜斯妥也夫斯基的一些人物身上。」

卡斯楚讀書不僅僅是為了娛樂,也不是為了打發他 15 年刑期中的許多時間。他讀書是為了學習和思考──關於古巴、關於歷史、關於人性、關於當代政治。他想像著一旦獲得自由,就會運用這些經驗。他讀了關於富蘭克林.羅斯福的書,他自從 14 歲起就對羅斯福感興趣了,當時他還給羅斯福寫了一封信,寫給「我的好朋友羅斯福」,並為自己蹩腳的英語道歉,並要求得到一張「綠色的十美元鈔票」。在監獄裡,讀到關於羅斯福新政的內容,他感到十分驚訝:「考慮到美國人民的性格、心態和歷史,羅斯福實際上做了一些很棒的事,但他的一些同胞卻從未原諒他的做法。」

準古巴強人的革命哲學

然而,從一開始,考量到他入獄的原因,斐代爾感興趣的就是革命,而不是改革。他向一位朋友坦言:「說實話,我很想把這個國家從頭到尾革命一遍!我相信這會給古巴帶來幸福!我確信這將給古巴人民帶來幸福。我不會被幾千人的仇恨和惡意所阻止,即使這當中有我的一些親戚、我認識的一半人、三分之二的專業人員和五分之四的舊同窗。」年輕時,卡斯楚曾喜歡閱讀關於拉丁美洲解放者西蒙.玻利瓦的文章。現在,他大快朵頤的是法國和俄國革命的史詩般的歷史。

在閱讀過程中,他思考了關於什麼能使革命成功或失敗,甚至造成革命發生的問題。是領導革命的那個人嗎?還是因為革命發生的具體時刻和環境?還是潛在的結構條件?卡斯楚認為,若是在葉卡捷琳娜大帝的時代,弗拉基米爾.列寧有「可能是布爾喬亞階級的堅定支持者。」若是生在七年戰爭中,何塞.馬蒂會捍衛西班牙對抗英國。具體的時空背景始終是關鍵。

但斐代爾也喜歡考慮所有革命的內在邏輯。他的閱讀使他得出結論,每場革命的高潮都是「激進分子扛起旗幟的時刻。」在那之後,革命的浪潮就會開始退卻。在法國,革命的頂點是由羅伯斯比代表的,他是革命最激進和最血腥階段的領導人。卡斯楚解釋了他對這個法國人的好感:「革命處於危險之中,邊境被四面八方的敵人包圍著,叛徒們隨時準備把匕首插到一個人的背後,圍觀者擋住了道路,一個人必須嚴厲、不靈活、強硬──走得太遠比裹足不前要好……」至於古巴,斐代爾總結說,古巴「需要更多的羅伯斯比。」

卡斯楚在革命方面的閱讀幫助他思考了自己的策略。在閱讀了關於「革命人格」和革命「技術」的晦澀文本後,他開始相信政治宣傳的獨特重要性,他指的是在公共場合持續不斷地投射革命的存在和聲音。在給一位盟友的信中,他稱這種宣傳是他們運動的首要任務:他寫道:「政治宣傳是每一場鬥爭的靈魂。」

斐代爾的監獄教學大綱還包括政治理論的一般文本。他發現弗拉基米爾.列寧的《國家與革命》非常吸引人,他連續不間斷地閱讀了六個小時。他還讀了卡爾.馬克思的《法蘭西階級鬥爭》和《路易.波拿巴的霧月十八日》。他「徹底研究了」馬克思的《資本論》,他稱其為「五卷鴻篇經濟學巨作,以科學的精確性進行了研究和解釋。」事實上,在他所讀到的關於革命的所有內容中,似乎最能吸引他的,就是卡爾.馬克思的著作。

卡斯楚何時變成共產主義者?

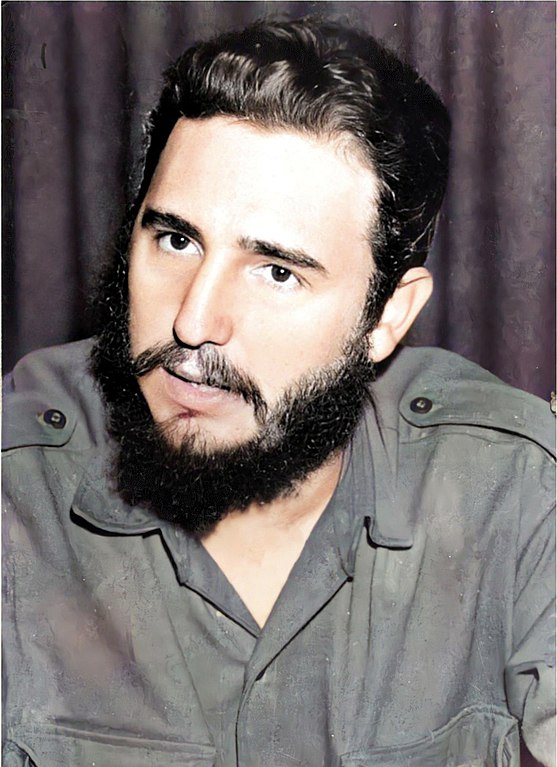

斐代爾.卡斯楚將會在恰當的時刻從全景監獄中獲釋,我們會在下文中檢視當時的狀況。但現在,也許我們應該在卡斯楚與馬克思主義的關係這一長期問題上稍作停頓。幾乎從一開始,他的反對者就指責他是一個共產主義者。在很長一段時間裡,斐代爾強調拒絕這樣的蓋棺定論。他甚至在他上臺後仍繼續對此否認。1959 年 4 月,他在紐約時宣稱「民主是我的理想……我不是一個共產主義者。」直到兩年後,也就是在美國豬玀灣入侵的前夕,他才公開宣布,他和他的革命是社會主義的。他在當年晚些時候的另一次演講中說:「我們將永遠是社會主義者;我們將永遠是馬克思列寧主義者。」

卡斯楚最初對共產主義的否認和他公開接受馬克思主義的時間是相對較晚的,這為學術界和大眾對他究竟何時成為一名共產主義者的問題的研究,提供了一個名副其實的「各自表述」的空間。同時,自由主義者傾向於將他的共產主義看作是在革命本身的背景下發展起來的,因為與美國的對抗失去了控制,而且古巴公眾──對受挫的革命感到沮喪,將他推向了左傾。在這種來自國外的壓力和來自下面的支持下,也許斐代爾決定,就像羅伯斯比那樣,「走得太遠比裹足不前要好。」

多年來,卡斯楚本人對於他是在什麼時候成為一個馬克思主義者的問題,給出了不同的答案──從他執政最初幾年的強烈否認,到 1970 年代的官方聲明。在 1979 年的聲明中,他聲稱自己從 1953 年就開始以馬克思列寧主義指導革命了。在卡斯楚的晚年,也許有些諷刺的是,他的解釋與右派長期以來的論點很相近:他一直是個共產主義者。

在 2005 年的時候,在與他唯一授權的傳記作者伊格納西奧.拉莫內特(Ignacio Ramonet)進行的最後一次長時間訪談中,斐代爾.卡斯楚解釋說,甚至在閱讀馬克思或列寧的著作之前,他就是「一個烏托邦式的共產主義者了。」在監獄裡閱讀和研究這些東西,只是讓他有了更堅實的基礎。

他說,馬克思主義對他來說,就像指南針對克里斯多福.哥倫布,或是海妖的歌聲對尤利西斯一樣──是一場漫長旅途中不可或缺的指南,也是引人神往的、不可抗拒的。在革命之前,他從來沒有成為古巴共產黨的成員。「不,」他對拉莫內特說,「這是經過深思熟慮的。但那是另一個故事。也許我會在時機成熟的時候告訴你。」

關於斐代爾在革命時期和之後的幾十年裡的經歷,則沒有那麼多的神秘感和顧慮,他在當時受到了何塞.馬蒂的影響,為了紀念他的百年誕辰,他對蒙卡達軍營發動了命運多舛的攻擊。在其他許多場合,卡斯楚會說,他的政治哲學的本質是他對馬蒂和馬克思的特殊融合。在與拉莫內特的訪談中,斐代爾逐字逐句地引用了馬蒂寫的最後一封信,也就是何塞.馬蒂在 1895 年 5 月 19 日戰死前不久未完成的那封信。以下是斐代爾引用馬蒂的話的情形:

[馬蒂]在他最後一封未完成的信中這樣說……他說的很好:隨著古巴和波多黎各的獨立,防止美國以更大的力量撲向美洲的土地。「我到目前為止所做的一切,以及我將做的一切……」他說道,然後又補充說:「必須在沉默中完成。」他解釋了原因。這就是這個人[馬蒂]留給我們古巴革命者的不可思議的遺產。

斐代爾對他的傳記作者講述了上文所有的那些話。也許是由於斐代爾逐字逐句地引用馬蒂的信,並兩次引用了其中的部分內容,拉莫內特說:「這些話似乎在你身上留下了印記。你是否將這些話作為你自己的政治綱領呢?」卡斯楚的回答斬釘截鐵:「是的。沒錯。正是從這些話中,我開始獲得了政治意識……」

斐代爾顯然是被何塞.馬蒂所認同的暗渡陳倉的政治價值所吸引了,他相信為了取得勝利,要隱藏真實的意圖。斐代爾對他的馬克思主義信念也做了同樣的事嗎?在 2005 年的採訪中,他當然暗示了這一點。但我們無法知道這種解釋是否是後來出現的,作為政治領導人──以及所有人,都會在事後進行自我塑造和重新加工。因此,雖然我們可以確定斐代爾公開宣布其革命的社會主義和馬克思主義特徵的確切時刻,但我們可能永遠無法清楚地知道斐代爾.卡斯楚為自己下決定的時刻。

不過,卡斯楚對馬蒂最後一封信的重視還是出人意料地揭示了一些事。馬蒂的這封信在他戲劇性地捐軀沙場之前還沒有完成,這肯定會讓斐代爾受到殉道的想法所吸引。更重要的也許是,斐代爾認同馬蒂信中明顯的對美帝國主義的厭惡,這種厭惡如此之深,馬蒂曾寫道,他所做的一切或將要做的一切都旨在挫敗美帝國主義。

也許斐代爾在 1958 年從古巴東部山區寫下自己的戰時信件時,就想到了馬蒂的話。他把這封信寫給了他的朋友西莉亞.桑切斯,這位女士在 1953 年時曾出力將馬蒂的紀念碑安放在了古巴的最高峰上。在目睹了美國提供的火箭彈擊中一個朋友的房子後,斐代爾寫道:「我對自己發誓,美國人將為他們的所作所為付出沉重的代價。當這場戰爭結束時,對我來說,另一場更長、更大的戰爭即將開始:我將對他們發動戰爭。我意識到這將是我真正的天命。」他真正的命運──或者,用馬蒂的話說,那是他所作所為的一切的目標。

★★ 古巴與美國之間、愛恨交織的百年史 ★★

「如此接近,又如此遙遠。我們認為我們了解古巴,但本書揭示我們從未掌握其史詩般壯闊、又經常是悲慘的歷史。艾達.費瑞為我們提供一個透澈的視角,她既不是完全的局內人,也不是完全的局外人,她是一位對古巴及其與美國之間難解的糾葛充滿熱情的人。」──林恩.杭特,《歷史為什麼重要》作者

位於加勒比海的古巴,自 1492 年歐洲探險家登陸以後,歷經西班牙的長期殖民統治,最終在美國的干涉之下,於十九世紀末正式獨立。然而,獨立成功後的古巴,未能擺脫殖民地的地位,反而遭到美國更加全面的控制。因此,在二十世紀中葉,由斐代爾.卡斯楚領導的古巴革命爆發,他在推翻美國統治的同時,也將古巴帶向全新的時刻。

在本書中,出生於古巴的美國歷史學家艾達.費瑞,透過其獨到且深富個人情感的筆觸,生動呈現了古巴數百年來的歷史變遷及反抗文化。她指出影響古巴歷史走向的關鍵,便是製糖工業與貿易的發展,以及奴隸制度的興衰。不論是來自歐洲的白人農場主,或是來自非洲的黑人奴隸,正是在他們追求自由、反抗殖民體制的過程當中,一步步的形塑出今天古巴人不分種族的反抗文化。

隨著敘事推進到現代,本書更聚焦於古巴與美國之間複雜而多變的關係上,並貫穿十位美國總統的任期,以及斐代爾.卡斯楚長達五十年的統治。艾達.費瑞透過三十多年的研究,與遊走美國、古巴各地的實地考察經歷,深入探討美國與古巴在各個層面上的密切聯繫,包括兩國人民之間的交流移動、文化上的相互影響、經濟上的互通有無,尤其是政治上從敵對到和解的可能性。

艾達.費瑞認為,要講述一部完整的美洲史,必然同時涵括古巴及美國的不同觀點。因此,不論是 1492 年的哥倫布到來、1898 年的美西戰爭或是 1959 年的古巴革命,本書引領讀者深入古巴歷史中最美好也最黑暗的時刻,將這個島嶼國家的精彩故事融入全球歷史的大格局。艾達.費瑞以其卓越的研究和深刻的見解,為讀者呈現古巴與美國之間,一部關於殖民與奴役、自由與反抗、革命與獨立的宏大史詩。

本書特色

◎一部全面的古巴史:美國知名的古巴歷史學者,廣泛探討古巴從地理大發現時期到當代的歷史,並深入探討古巴與美國之間愛恨交織的關係。

◎多視角呈現:書中不僅描述歷史的知名人物或事件,更透過一般古巴人及美國人的日常視角,呈現兩國之間的歷史時刻。從國王和總統、革命者和獨裁者,到一般的古巴難民與美國民眾,都是推動歷史前進的重要角色,這樣的敘事風格使讀者能夠更全面地理解歷史。

◎歷史與個人情感的融合:作者為古巴出生的美國人,她將個人經歷及女性細膩的情感,融入全書的敘事當中,這種將敘事者與歷史現實相結合的手法,讓整個敘事更為生動,並提供對古巴歷史的深刻見解。

◎反思與對話:本書透過對歷史的回顧和反思,促使讀者重新思考古巴歷史,以及古巴與美國的關係。這種引導讀者參與對話的方式,使本書不僅僅是歷史研究的成果,更是一段引人深思的探索之旅。