1927 年 1 月 3 日臺灣文化協會臨時總會由信奉共產主義的連溫卿派取得控制權,蔡培火退席、蔣渭水辭掉中央委員,林獻堂也請辭,但被留任。一般稱為臺灣文化協會的分裂,1929 年年底,文協再度分裂,由王敏川上海大學派(上大派)掌控,直到 1931 年 1 月 5 日結束。

就領導層和運動方向而言,與其說是文協「分裂」,倒不如說是文協「斷裂」。文協前期總共五年二個半月(1921 年 10 月 17 日至 1927 年 1 月 3 日);分裂後的文協共約四年(即 1927 年 1 月 3 日至 1931 年 1 月 5 日),為簡明起見,此二時期可依序稱為:新文協、新新文協。

左派──連胡適都曾讚許的世界潮流

文協因成員左傾而分裂有當時的時代背景。1922 年蘇維埃社會主義共和國聯盟(蘇聯)成立,其制度和成效引起注目,年輕人信奉社會主義/共產主義可以說是時代的潮流。舉例來說,大家都知道胡適是自由主義大師,但連他在 1926 年都曾經對蘇聯有很高的評價,認為「近世的歷史指出兩種不同的方法:一是蘇俄今日的方法,由無產階級專政,不容有產階級的存在。一是避免『階級鬥爭』的方法,采用三百年來『社會化』(socializing)的傾向,逐漸擴充享受自由幸福的社會。」還誇讚「列寧一班人,都是很有學問經驗的人」。[1]不過,胡適不久後還是回歸到他的自由主義路線。

以胡適為例,有兩層用意,其一,35 歲的胡適都曾為蘇聯所吸引,更何況熱血青年。其二,相對於無產階級專政,胡適指出的第二種社會進化的方法,也就是林獻堂、蔡培火等人走的路線,這條路線受到當時的左傾進步分子嚴厲批判,但一百年後,世界經歷共產主義的破產以及蘇聯的解體,我們回頭看這段歷史應該盡量擺脫當時文協左派的視角。

除了世界潮流之外,「分裂」、「奪權」、「鬥爭」是當時左派知識分子相信的歷史進程。1927 年 2 月蔡孝乾在《臺灣民報》的文章指出,文協的分裂是「解放運動過程中的必然的變化」,當時「歐洲各國、無論是無產階級的解放運動、或是民族解放運動、都有發生左派和右派之分裂。在中國、如國民黨的左右派之分裂。在日本、如最近勞働農民黨的分裂。分裂的結果、都是促進其解放運動的展開。現在我們臺灣的解放運動、雖是寥微之聲、但還能夠聽得文化協會分裂的消息、這就證明了臺灣的解放運動還能夠展開的。」[2]

分裂後的新文協:延續文協活動,但領導成員大不同

1926 年 9 月,臺灣農民組合(農組)成立,1928 年 4 月,臺灣共產黨(臺共)在中國上海法國租界成立,分裂後的文協逐漸被農組及其後的臺共控制。新文協一開始在活動上仍然延續演講和文化演劇的傳統。1927、1928 兩年非常有活力,1927 年演講有 271 回、1928 年 177 回。[3]由於文化演劇相對來說,文化素養的門檻比較高,如果一般民眾喜歡歌仔戲勝於文化劇,新文協以農民為主要群眾,而基層的人習慣看歌仔戲,如何以文化劇來吸引群眾?其成效值得注意。賴和的小說〈辱!?〉寫於 1930 年 10 月,1931 年 1 月 1 日發表,描述新文協演講頻遭取締的困境、警察濫權以及對文協成員的威辱,而背景就是很受民眾歡迎的廟臺戲,日戲加夜戲已經連演三天了。[4]

新文協在活動上雖有所延續,但就領導層來說,分裂前後是兩批不同的人。前者以林獻堂、蔣渭水、蔡培火等人為主;後者依序以連溫卿、王敏川為主,兩人確實也是文協原來的成員,但沒扮演主要的角色。新文協、新新文協主要幹部和文協大都沒關係。除了二林蔗農事件之外,文協和農民運動沒有關係;臺灣農民組合屬於不同的發展脈絡,其成立過程和文協沒有關係。[5]由於農民組合的少數人員與文協有重疊,往往造成誤會,加上後來文協變成農民組合的外圍組織,因而容易引起淆混。

農民組合中若干活躍人士如簡吉、葉陶和文協沒有關係。但李應章則是文協創立時的發起人,參與文協很深,也是 1925 年 6 月 28 日成立二林蔗農組合的靈魂人物。他因二林蔗農事件(1925 年 10 月 22 日)被捕、起訴,後來判八個月。二林蔗農組合於 1927 年 6 月併入臺灣農民組合,成為該組合二林支部。李應章因被押、審判、入獄的關係,參與農組不深,只擔任顧問。新近研究指出,二林支部活動由外來人主導,難以融入本地,且二林支部訴求階級鬥爭,和農民的實際需求脫節。至 1932 年,二林支部終歸於瓦解。[6]

在這裡有必要特別說明:所謂左、右派,一般指「激進 vs. 保守/溫和」,如果以當時的路線來說,指的是「階級路線vs.民族路線」。這樣的右派,不能和「右翼」,即擁護殖民統治或軍國主義的團體混淆,不管左右,在臺灣總督府眼中他們都是反殖民運動者,只有像高千穗聯盟、「愛國會」、「臺北在鄉將校會」等才是右翼團體。臺灣總督府警察沿革誌第二篇中卷還花篇幅予以介紹;[7]這些團體連楊肇嘉的臺灣地方自治聯盟都反對。[8]

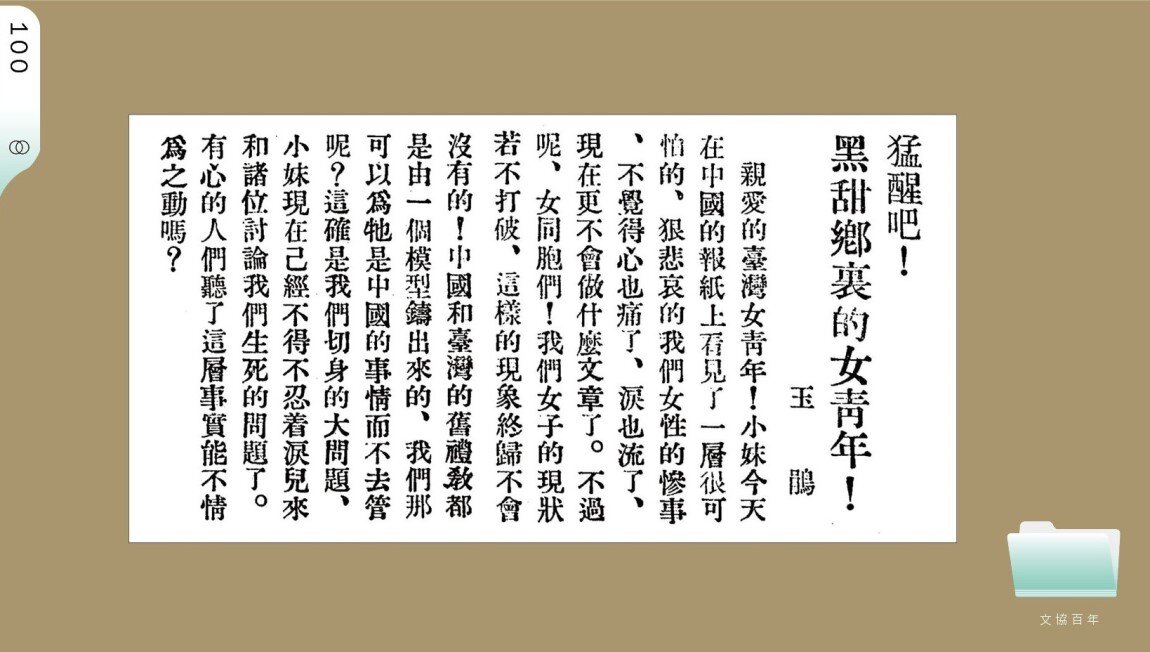

1980 年代蘇聯解體以來,世界對馬克斯主義、共產主義有深刻的體認,今天我們再來看文協的左右派問題,視野應有所不同。1920、30 年代有「以左為貴」,有越左道德越高的現象。今天我們不能認為左派的激進就一定「政治正確」,越激進越值得肯定。若要比激進沒止境,楊貴(楊逵)已經算是很激進了,但 1928 年年底遭到新文協內部加入黑色青年聯盟的無政府主義派挑戰,在演講會上起嚴重衝突,導致關係破裂;後者顯然更激進。[9]

左派不是鐵板一塊,他們之間的齟齬可能比右派嚴重,楊逵和葉陶就被簡吉逐出農組。[10]此外,我們也要避免採取激進派的觀點來看保守派,若論社會/群眾基礎,文協比新、新新文協大很多,這是從很多資料都看得到的。

文協本質的轉變:從臺灣文化運動,到無產階級革命

在分裂後的四年中,文協在性質上有起怎樣的變化嗎?文協創立時以「助長臺灣文化發達為宗旨」,1927 年 1 月之後,宗旨總共改了五次(以紅色羅馬字標示)。茲分新文協、新新文協羅列於下:[11]一、新文協階段

| 1927/1/3 | 臨時理事會通過的會則仍以文化為目標: 本會以普及臺灣大眾文化為主旨(蔣渭水版本)(I) |

| 1927/10/17 |

分裂後第一回全島代表大會將綱領改為:

促進大眾文化之實現(連溫卿版本)(II) 此外通過:

|

| 1928/10/31 | 第二次全國代表大會,會議沒開完就被解散。 會場佈置十二面「會旗」,旗子和農民組合的旗子類似。 |

| 1929/1/10 |

在本部事務所召開中央委員會,農民組合幹部簡吉等六人以旁聽者身分出席。楊貴被推為議長、林冬桂為書記。會議通過「文協的本質」的重新定義:

|

二、新新文協階段

| 1929/11/3 | 文協舉行第三次全島代表大會,由王敏川的「上大派」掌控,開除連溫卿。文協綱領修訂為: 我等糾合無產大眾、參加大眾運動,以期獲得政治、經濟、社會之自由。(IV) |

| 1931/1/5 |

第四次全島代表大會更進一步將會則改為:

本會之目的在於糾合勤勞大眾,參加無產階級運動,實行本會之綱領、決議、宣言,以期獲得政治、經濟、社會之自由。(V) 並正式在文件上列出口號,包括:

|

1929 年 11 月 3 日再度分裂的文協,可以說已經沒有「文化」的存在空間了。一般認為文協已成為臺共的外圍組織。1931 年 1 月 5 日全島代表大會最後喊了 11 個口號作結,包括:

擁護祖國蘇維埃政權!

打倒臺灣民眾黨、臺灣地方自治聯盟!

一個頂著「文化」之會名的團體,卻以打倒臺灣民眾黨、打倒臺灣地方自治聯盟為目標,已經失去作為文化團體的本意。這次大會決議支持臺灣共產黨,正式成為臺共的外圍組織,也宣告臺灣文化協會的結束。

今日我們看文協的分裂,往往會以「文協左傾」一句話帶過,不過,實際情況比「左傾」一詞複雜。左傾意為向左傾斜,「左」一般指在觀點上受到社會主義或馬克斯主義影響,未必加入共產黨,也未必奉行列寧主義。但文協分裂後,情況不只是向左傾斜,還因為文協這個組織的存在和列寧主義革命路線產生扞格,內部開始有「文協解消說」,也就是取得文協掌控權的農組及其後的臺共,主張解消文協。

文協分裂後從 1927 年 1 月到 1931 年 1 月,短短四年,會則的綱領(或宗旨/目標)卻修訂了五次,從「有」文化到「沒」文化,到無產階級運動。若從馬克斯主義和列寧主義革命路線來看,有它在意識型態上不得不然的邏輯。從 1929 年 2 月以後到 1931 年,文協內部一直有解散的呼聲。解消論的基本論述如下:

在列寧主義革命理論中,殖民地解放運動必須在普羅之黨(共產黨)指導下,進行一切運動,而獲得普羅指導權後,即霸權(hegemony)之問題是解放運動發展過程中必然抬頭的問題。

由此立場來看臺灣,臺灣的革命運動是由文化協會之活動而發展起來,向馬克斯主義之立場前進,從初期的啟蒙運動而進行政治指導,從民族布爾喬亞分離出來,逐漸進到了馬克斯主義之運動型態。

然而因其包擁之階級雜亂,隨著運動型態之昂揚而帶來動搖,以知識分子為中心之主導體,在大眾訓練上,如果不奔向鬥爭而強化政黨之色彩,導致與大眾隔離,不只不是鬥爭團體反而變成主導團體,以至於導致對應該握有霸權之階級性根據產生懷疑,變成與大眾游離之桌上談兵之團體。如此,正因為文化協會過去之功績及民眾對之有大期待,這就只會變成阻礙臺灣解放運動之發展。因此,不能不解消之。(周婉窈中譯)

原文見臺灣總督府警務局,《臺灣總督府警察沿革誌第二編領臺以後の治安狀況(中卷)臺灣社會運動史》《警察沿革誌臺灣社會運動史》,頁 263。

文字看起來很複雜,簡單來說,就是由知識分子主導的文化協會,會阻礙由普羅階級領導的臺灣殖民地解放運動,因此必須解散。臺共成立後,更直接的說法是:文協若繼續存在會阻礙共產黨的發展。[12]

當時由於文協在臺灣人心目中還是有一定的聲望和影響力,「一般大眾對文協寄以無條件之信賴」,[13]雖然農組一派主張解散,但文協中央委員長王敏川認為文協還有存在價值,和臺共中央委員謝阿女(謝雪紅)取得一致,決定將文協改為「小市民階級的鬥爭團體」以暫時解決問題,不過,此舉仍然受到少壯黨員批評為「機會主義」。簡而言之,農組方面主張解散,臺共方面則認為文協還有「政治上的價值」,在還無法組織「總工會」、「反帝同盟」之前,不得不讓文協繼續存在。[14] 1931 年 1 月 5 日,文協議決成為臺共的外圍組織,等同宣告自我解消。

在臺共論述文協還有存在價值時,明白說:「到 1926 年為止,文協事實上代表全臺灣被壓迫之民眾(當時的文協事實上是臺灣全部被壓迫民眾之反日本帝國主義之共同戰線黨)」,[15] 給予相當高的評價。這在在證明文協的群眾基礎及其社會代表性。臺灣文化協會致力於提升臺灣文化、建構文化主體性,是 1920 年代臺灣最大規模的民眾啟蒙運動,這也是今天我們紀念文協一百年的意義所在。

[1]胡適給徐志摩的信,刊載於 1926 年 12 月 8 日《晨報副鐫》,歐陽哲生編,《胡適文集 4 胡適文存三集》(北京:北京大學出版社,1998),頁 47、49。

[2]蔡孝乾,〈轉換期的文化運動(三)〉,《臺灣民報》144(1927 年 2 月 13 日),頁 7。

[3]《警察沿革誌臺灣社會運動史》,頁 218。

[4]賴和,〈辱!?〉,收於賴和,《賴和全集一小說卷》(臺北市:前衛出版社,2000),頁 128-132。

[5]陳翠蓮,《臺灣人的抵抗與認同一九二〇~一九五〇》(臺北市:遠流出版公司,2008),頁 156、164-165。

[6]李根培,《李應章(李偉光)研究〔上卷〕》,頁 291。

[7]《警察沿革誌臺灣社會運動史》,頁 1336- 1381。

[8]《警察沿革誌臺灣社會運動史》,頁 1345- 1346。

[9]《警察沿革誌臺灣社會運動史》,頁 251-252。

[10]楊翠,《永不放棄:楊逵的抵抗、勞動與寫作》(臺北市:蔚藍文化,2016),頁 81-83。

[11]以下根據《警察沿革誌臺灣社會運動史》,頁 199、207、235、248、273、278-279。

[12]《警察沿革誌臺灣社會運動史》,頁 266。

[13]《警察沿革誌臺灣社會運動史》,頁 266。

[14]《警察沿革誌臺灣社會運動史》,頁 265。

[15]《警察沿革誌臺灣社會運動史》,頁 266。