1948 年 4 月,臺大醫院的神經精神科裡,隱約醞釀著一股令人不安的氣氛。幾名醫師面色凝重地聚在角落,討論著科內最近收治的一名病人。只見為首的年輕醫師向眾人點了點頭,確認了這個壞消息:數年前,也就是日本統治時代末期已絕跡於本島的狂犬病,此刻,竟又出現了新的感染案例!

如果你對狂犬病稍有認識,應該能體會到這件事情的嚴重性。直到今天,狂犬病仍被認為是所有人畜共通的傳染病當中,最為棘手的一種。若被染病的狗(或者其他各種溫體動物)抓傷、咬傷,病毒便可能從傷口開始向中樞神經系統節節進逼。一旦侵入神經,患者的死亡率幾近百分之百,是名符其實的「無可救藥」。

即便是如今(2020 年)地球上最頂尖的醫學技術,對狂犬病入侵神經亦是束手無策,[1]更別提 72 年前的臺大醫院了。1948 年,發現這個病例的林宗義主任也無法憑著一己之力,突破狂犬病的醫學障壁。這位年僅二十八歲的年輕醫師,在臺灣的近代醫療發展史上其實是個頗重要的人物。其中一個原因,便是他在 1946 年底來到臺大醫院,創立了神經精神科,為臺灣的神經醫學發展奠立了基礎。[2]正因如此,以神經症狀為主要病徵的狂犬病患者,遂成了他的病人。

然而,面對這名病患,林宗義所能給予的幫助必然有限。[3]除了最基礎的支持性治療之外,身為基督徒,他恐怕只能代替病人向上帝禱告,並且祈求不要再有更多的病例出現。

遺憾的是,1948 年首先出現在臺大醫院的這個病例,只是一場災難的開端。此後的十年間,狂犬病在臺灣持續猖獗,除了葬送掉數百條人命,同時也對島內的公衛體系構成了嚴重挑戰。不僅如此,這場傳染病還使整個臺灣社會掀起一陣集體恐慌,並且迫使各地方政府開始大規模地捕殺流浪狗。

致命的狂犬病,為什麼會在戰後臺灣再度盛行?最終,人們又是如何擺脫這一疾病的威脅,逐漸解除集體的恐懼?

戰爭結束,傳染病卻又死灰復燃

認真說起來,在 1948 年的臺灣,狂犬病的死灰復燃,其實不是一件太令人意外的事。因為當時整個臺灣島正籠罩在疫癘肆虐的風暴當中。霍亂、鼠疫、天花……各種原已被日本殖民政府消滅的傳染病,在二戰結束後竟又再度爆發,席捲島內各地。突如其來的瘟疫,究竟是怎麼發生的?

今天,許多關於臺灣港口檢疫制度的歷史研究,都將矛頭指向了當時統治臺灣的國民黨政府。或者更準確地說,是被派到臺灣,負責接收工作的行政長官公署。[4]

實際上,戰後初期陸續出現在臺灣的這些流行疾病,多半是透過當時剛剛復甦的海上運輸,從中國沿海的各個港口被帶到了臺灣。如眾所皆知,中日戰爭在中國造成了極大的破壞,難民四處流徙,城市裡的公共衛生體系也經常難以維持。混亂的局面裡,大概也很難無法阻止傳染病的流行吧。

相對來說,二戰時候的臺灣,狀況便好上許多。即便各個港口仍舊與一些疾病盛行的地區保持航運往來,但依靠著海港檢疫體系的有效運作,境外傳染病始終沒有越過檢疫機構的防線而入侵這座島嶼。[5]

能夠一直將傳染病隔絕於島外,大概是相當不錯的成就吧?然而,1945 年 10 月接手臺灣的行政長官公署,並沒有運作起與戰前同樣水準的防疫系統。更糟糕的是,他們並未及時地修復那些因空襲而損毀的海港檢疫設備,也沒有任何更積極的動作。[6]

一直到 1946 年 4 月,新政府終於成立了「檢疫總所」。值得注意的是,首任所長程立在接受《民報》記者訪問時,相當坦率地承認:臺灣的海港檢疫工作,在他到任以前「可以說是停止狀態」──換句話說,有將近半年的時間,這一整座島嶼對於境外傳染病根本毫不設防。加上戰後初期的臺灣盛行走私,防疫的破口也因此更形巨大。

檢疫系統失靈的直接後果,便是疾病的大規模流行,而且來得極快。同樣在 1946 年,臺灣各地陸續傳出霍亂、鼠疫、天花等疫情。據說,當時全臺灣六百萬人口當中,估計有五分之一都已感染了瘧疾。更有甚者,傳染病的擴散還成為了「新營事件」、「布袋事件」等官民衝突的導火線。此時,即便社會輿論急切地呼籲新政府重視防疫,「使大陸各港口的疫病細菌再無法侵入本島」,[7]恐怕是為時已晚了。[8]

「檢疫總所」成立後,新政府的防疫系統雖逐步開始運轉,但人們仍舊發現:境外傳染病的入侵並未因此被遏止,有些疾病還是能夠突破防線──比如狂犬病。1947 年,狂犬病毒從疫病盛行的上海被帶進臺灣。短短一年過後,便有了林宗義在臺大醫院發現的人類感染案例,以及接下來一系列因此引發的災難。[9]

社會的集體恐慌

從 1948 年開始,臺灣狂犬病患者的數目字急遽攀升,雖然與其他許多傳染病相比,狂犬病毒的擴散效率不算太快(畢竟主要的傳播路徑還是被狗咬),但考慮到它極高的致死率,還是足以引起整個社會的集體恐慌。

更可能引起恐慌的是它的症狀。如前所述,狂犬病毒會襲擊人體的中樞神經系統。這一疾病的臨床特徵,除了典型的恐水症,還包括「極度狂躁過動、意識錯亂、幻覺、或是怪異行為」。[10]在醫學知識還不普及的年代,一個突然陷入瘋狂的狂犬病患,勢必會引起騷動與議論。

1952 年 3 月,屏東里港一名男子病發,「精神頓現異狀,發狂後亂咬東西,情至可憐」。1955 年 8 月,花蓮吉安鄉某村民在市區裡忽然發作,「狀甚瘋狂,延至翌晨即死去」。[11]所有這類的報導,除了具體描述出狂犬病患的心智狀態,也說明了這一疾病可能在人們的心裡留下什麼樣的恐懼印象。

舉個例子:知名的前輩漫畫家劉興欽,幼時生長於新竹的農村地區,他便曾經親目睹狂犬病患的癲狂狀態。在一次電視節目的訪談當中,他還提到老一輩的臺灣人是如何嚴肅地告誡孩子們,要怎麼樣分辨那些可能帶病的野狗。[12]

狂犬病的神經症狀使人失去自主行為能力,加上它的主要感染方式是「被咬」,凡此種種,都很容易使我們想到現代恐怖電影裡的喪屍或吸血鬼。令人意外的是,這種聽來頗為直觀的聯想,可能真的有其道理。部分學者主張:中古歐洲狂犬病患者所表現的瘋狂嚙咬行為,或許就是早期一些吸血鬼傳說的根源,這類傳說後來則繼續啟發了諸多不死怪物的創造。如果這樣的推測準確無誤,我們今天在西洋電影裡看到的諸多妖魔鬼怪,他們的始祖在數百年前,或許真的是狂犬病患。[13]

話雖如此,現實世界裡,遭到病人嚙咬而感染狂犬病的案例其實極少。對於真正受到狂犬病威脅的人類社群來說,更值得他們恐懼的不是染病者,而是狗。若試著翻閱 1950 年代初期的報章雜誌,你很容易在各種關於狂犬病例的報導當中,察覺到一種害怕「被狗咬」的共同恐懼,如何在這座島上漸漸滋長蔓延:

「行不得屏東路,狂犬連續傷人」 「鹿港鎮狂犬橫行,又一學生被咬傷」 「狂犬發狂咬傷人狗,中和發生狂犬病」[14]

見於報端的狂犬病案例,絕大部分都是在日常生活當中意外遭狗咬傷,感染病毒,一段時間後便忽然發作,並且毫無例外的步向死亡。所有這類故事,無疑使得整個社會開始感到人人自危。也許明天,厄運便會降臨在自己頭上。

而這樣的災厄確實奪去了不少人的性命。舉例來說:知名歷史人物林獻堂的弟媳陳榕紉,便是其中一個不幸的例子。根據《林獻堂日記》所述,陳榕紉是被染病的家犬咬傷指尖,一個月後忽然發病,三天過去便撒手人寰。另外,曾在「澎湖七一三事件」擔任審判長的部軍官舒紹鴻,其獨生子亦死於狂犬病。[15]

總計在 1948 至 1958 年間,有紀錄的狂犬病死亡人數高達 782 人。[16]值得注意的是:這個數字或許只有計入了醫療衛生院所裡的病患數。在沒有健保的年代,很多沒錢看醫生的農村家戶,經常只能自己想辦法處理疾病。如果這個推測成立,未被列入統計數字的狂犬病個案,恐怕不在少數。

該捕殺流浪狗嗎?

還有一件事情無疑會加重人們心中的憂慮──在二十世紀中期的臺灣,無論什麼地方,幾乎隨處都能見到狗的蹤跡。

這點說起來毫不奇怪,因為一直以來,這座島上的住民,總是喜歡養狗。直到今天,我們在鄉下也經常可以看到養在三合院裡看門的阿福阿財,或者成群結隊遊逛的流浪狗。然而,如果你置身於一個飽受狂犬病威脅的社會當中,你恐怕也會像 1950 年代的臺灣人一樣,對所有這些狗狗心生戒懼了吧。

每一頭野狗都可能是危險的來源,這使得人們走在街上總是格外警戒,「彼此均步步設防,見犬便退避三舍」。[17]對此,主政者想到的解決辦法簡單、粗暴、但有效──把街上遊蕩的狗通通幹掉。狂犬病開始盛行後,各縣市政府便紛紛成立撲殺流浪狗的隊伍,只要沒掛狗牌(得向政府登記索取)、沒戴口罩、沒人牽繩的狗,格殺勿論。

於是乎,從 1940 年代末期開始,全臺各地掀起了一股以狗為目標的大屠殺浪潮。在臺東,街道上「狗屍遍地」,令人慘目傷心。在臺北,八個月內有 1670 隻狗死於衛生院的撲殺行動。根據省衛生處的說法,到 1952 年 5 月為止,整個臺灣犬隻的捕殺數量將近有 15,000 隻,而這還只是一個暫時性的數字而已。之後,各地方政府發起的捕殺運動,仍繼續葬送掉成千上萬條狗的性命。[18]

當然,除了大肆撲殺野狗之外,衛生單位還是做了其他許多配套措施。比如強制飼主向政府登記領牌,為家犬注射疫苗,阻止病毒在狗群間繼續散播。

後者對於臺灣的狂犬病防治尤其重要。今天,家裡有養狗的人,多半都有帶狗狗去施打狂犬病疫苗的經驗。這種強制預防性接種疫苗的作法,早在日治時期便已開始實行,[19]只是戰後一度中斷,直到 1940 年代末的狂犬病風暴再起之後,才又重新運作,並且延續迄今。

另一方面,對於遭到病犬咬傷的人類來說,疫苗也幾乎是唯一的救命辦法。如前所述,狂犬病一旦進入神經期,便等於宣告患者的死期將至。不過,只要能趕在這之前,針對被咬到的疑似感染者注射疫苗,便有很大的機率能夠挽回局面。

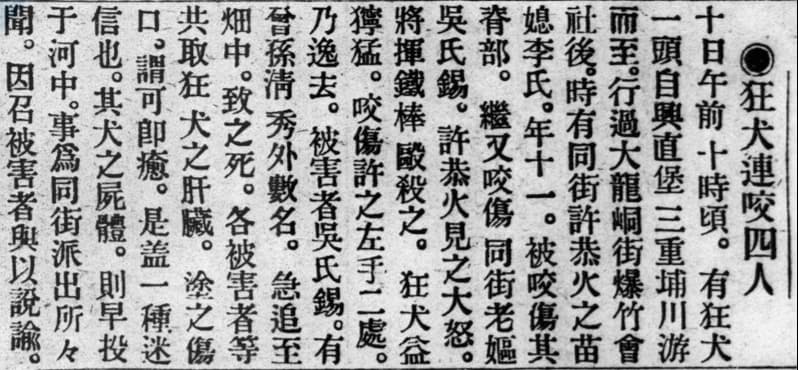

然而,在疫苗救命觀念還不普及的時代,臺灣民間似曾廣為流行一種對付狂犬病的偏方。早在 1917 年,《臺灣日日新報》便提到臺北有三個狂犬病患試圖用病犬的肝臟塗抹傷口,以求治癒。

奇妙的是,到了 1950 年,臺中有個被狗咬傷的民眾,竟也同樣「依據俗傳方法,將狂犬打死,剖腹挖出心肝切片塗蓋傷處」。想當然,這個沒有任何科學根據的偏方,最後仍然沒能夠保住他的性命。不過,這兩個相隔三十年間的案例,顯示了早期的臺灣民間,確實有許多人共同相信同樣一種治療狂犬病的「知識」。[20]

此外,在 1950 年代的狂犬病風波當中,還有許多傳統漢醫紛紛在報紙上分享自家的「秘傳良方」。這些大夫所開出來的藥材成分不盡相同,但它們最後大概都沒能使病患獲得拯救。[21]不管怎麼說,真要逐退狂犬病,還是得仰賴現代預防醫學所開發出來的疫苗。

實際上,人類史上第一劑有效用於人體的疫苗,就是被用來救治狂犬病。那是西元 1885 年的事情。而這劑疫苗的開發者,便是大名鼎鼎的「微生物學之父」巴斯德(Louis Pasteur)。[22]自此而後,疫苗技術迅速被推廣到世界各地,包括日本統治下的臺灣。

早在二十世紀初期,臺灣便已發展出狂犬病疫苗的製造能力。戰後,國民政府承接了這樣的技術基礎(特別是在戰後初期製造了大量疫苗的臺大熱帶醫學研究所士林支所),在 1940 年代後期包括狂犬病在內的傳染病風暴當中,也才有迅速提供疫苗的因應能力。[23]若不是這些疫苗,戰後臺灣死於流行病的人數恐怕要大大飆升,擺脫這些疾病的時間,也會推遲不少吧。

終結狂犬病的唯一良方:疫苗

經過一段時間的野犬捕殺與疫苗推廣之後,臺灣自 1958 年開始便不再有狂犬病的人類病例。今天,老一輩臺灣人口中的「痟狗病」(siáu-káu-pēnn),對於現在的我們而言,已是相當遙遠的故事。不過,回望 1950 年代的臺灣史,狂犬病確實對人們構成了嚴重的心理威脅與性命危害。

從動物的角度來說,捕殺與疫苗,同時意味著死亡與拯救,而前者總不是人們樂見的方式──雖然在現代世界,大量殺死動物在許多時候仍被認為是必要之惡。最近的一個例子發生在丹麥,為避免變異的新冠病毒持續擴散,該國政府決定撲殺一千七百萬隻水貂。而在臺灣,口蹄疫、禽流感等動物疾病造成的大量撲殺,對大多數人而言也仍記憶猶新。

所幸,疫苗的技術發展仍在持續進步,應用範圍也更趨寬廣。比起貓貓狗狗等伴侶動物,臺灣目前大量進口(與少量自製,約占 13 %左右)的動物用疫苗,其實更多地應用在豬、雞等經濟動物身上。[24]一定程度上來說,疫苗除了保障動物的生命不受疾病侵害,對於取用這些動物的人類社會,也確保了民生需求的穩定無虞。

疫苗的發明大大改變了人與諸多動物的生命處境,只是我們很少從這個角度來檢視它對整體人類歷史的影響。從巴斯德的時代開始,我們以疫苗為武器,在一百多年來陸續控制住諸多傳染病的流行,到了 2020 年,全世界也仍在期盼疫苗的開發,能夠終結 COVID-19 這場席捲全球的災難。現在看來,黎明似乎已經不甚遙遠。未來,疫苗也會繼續扮演這種超級英雄般的角色,繼續保衛人類文明的存續。

【跨界殺手】一場發生在南半球部落的「笑死病」,竟為40年後的狂牛症找到了病因?新幾內亞的「庫魯症」

【跨界殺手】奪去4000萬人命的1918年流感悲劇,曾差點在1997年重演?從香港禽流感事件看我們與瘟疫的距離

[1] 「目前對於已發生狂犬病症狀的病人並無確定療效的治療」,這句話出自 2018 年 8 月修訂的衛福部《狂犬病工作手冊》,迄今仍未改版。或可參閱 2019 年 5 月修訂的衛福部《狂犬病防治核心教材》,頁 23。

[2] 儘管林宗義本身的專長其實是精神醫學,早期的臺大神經精神科也著重在這個領域。參見陳永興,〈洪祖培 台灣神經科開山祖師(1926〜2019)〉,《民報》網站,網址:https://www.peoplenews.tw/news/ea44f4b5-ae6f-4945-9375-7fda68aa8bce,2020 年 11 月 2 日檢索。

[3] 必須說明:我並不清楚林宗義處置這名病患的詳細過程。我的推測是:該患者應已表現出狂犬病的神經症狀,才有可能出現在神經精神科當中。而如本文所述,狂犬病的病程一但進入神經期,大約已是回天乏術。

[4] 一種代表性的研究,參見陳淑芬,《戰後之疫:台灣的公共衛生問題與建制(1945-1954)》(臺北:稻鄉,2000),頁 90-100、144-145。

[5] 關於日治末期臺灣港口防疫體系的運作成效評估,參見梁瓈尹,《國家與檢疫:日治時期臺灣海港檢疫之研究》(臺北:國立臺灣師範大學歷史學研究所碩士論文,2009),頁 119-131。

[6] 參見陳淑芬,《戰後之疫:台灣的公共衛生問題與建制(1945-1954)》,頁 92-100。有些早期的研究強調戰爭末期的轟炸破壞了檢疫設備,致使行政長官公署無法執行檢疫工作。不過,我與其他研究者的看法相同:公署在整體防疫舉措上的消極,無法以這樣單純的理由開脫責任。

[7] 參見〈加緊防疫〉,《新生報》,1946 年 7 月 9 日,第 2 版。

[8] 1947 年二二八事件前夕,《民報》上的一篇社論曾明白指陳當時臺灣「本省人」與「外省人」在面對傳染病時的心態差異。該文說到:隨著各種傳染病逐一從「祖國」被帶進臺灣,「本省人莫不驚慌焦躁,但是來自外省的同胞卻大多是泰然自若地說:天花、霍亂在國內是平常的事,何須大驚小怪」。參見〈防止「天命」的光復〉,《民報》,1947 年 2 月 26 日,第 2 版。一定程度上,對於行政長官公署在傳染病防治方面的不滿,也很可能是二二八事件的背景原因之一。這方面的論述,可參見賴進祥,《傳染病與二二八》,臺北:財團法人吳三連臺灣史料基金會,2015。或見陳淑芬,《戰後之疫:台灣的公共衛生問題與建制(1945-1954)》,頁 55-65。

[9] 「1947 年狂犬病毒從上海進入臺灣,1948 年林宗義發現戰後臺灣狂犬病首例」是一個普遍流行於各類文獻上的說法,但缺乏進一步的細節。可能的情況,是在1947年從上海輸入的動物身上檢測到狂犬病毒,到了 1948 年才有人類感染的首例。

[10] 參見行政院衛生署疾病管制局等編,《人畜共通傳染病臨床指引(第二版)》(臺北市:衛生署疾管局,2009),頁 84。當然,每個狂犬病患者的症狀表現不同。2002 年花蓮慈濟醫院收治一個在中國被狗咬傷的狂犬病例,主治醫師便表示患者的狀態與他在教科書上讀過的描述不盡相同,但恐水症的表現則完全一致。參見〈曾診治狂犬病患 醫師:恐水症明顯〉,《聯合晚報》,2013 年 7 月 18 日,A10 版。這則報導同時說明了狂犬病對於現代臺灣的醫療體系而言,已是極為陌生的一種疾病。

[11] 參見〈屏東狂犬禍 又死了一人〉,《聯合報》,1952 年 3 月 21 日,第 6 版;〈曉妝遽辭人間去 正策鐵馬忽發狂 一日三起離奇命案〉,《聯合報》,1955 年 8 月 10 日第 3 版。

[12] 參見民間全民電視公司製播,《民視異言堂:消跡.再起.狂犬病》,2013。另外,關於狂犬病如何引起一個社會的集體恐慌,19 世紀的美國紐約或許是個有趣的參照。參見 Jessica Wang, Mad Dogs and Other New Yorkers: Rabies, Medicine, and Society in an American Metropolis, 1840–1920, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2019.

[13] 參見Eric Michael Johnson, “A Natural History of Vampires,” Scientific American(美版《科學人雜誌》網站),網址:https://blogs.scientificamerican.com/primate-diaries/a-natural-history-of-vampires/,2020 年 11 月 20 日檢索。

[14] 以上新聞標題,參見《民聲日報》,1952 年 3 月 1 日,第 5 版;1951 年 5 月 2 日,第 5 版;1950 年 7 月 10 日,第 5 版。

[15] 參見林獻堂,《灌園先生日記》,1951 年 9 月 21 日,收錄於中央研究院臺灣史研究所「臺灣日記知識庫」網站;〈舒子明 軍中服務被犬咬斃 教廳據報特予表彰〉,《聯合報》,1952 年 11 月 28 日,第 3 版。

[16] 參見行政院衛生署編,《臺灣地區公共衛生發展史》(臺北市:衛生署,1995),冊 1,頁 405。

[17] 參見〈雲林狂犬噬死農民〉,《聯合報》,1954 年 4 月 25 日,第 5 版。

[18] 參見〈無牌野犬屍體遍地,吃飯大王打賭告捷〉,《民聲日報》,1955 年 11 月 16 日;〈八個月以來 捕殺野犬千六百頭 將再度出擊〉,《聯合報》,1952 年 9 月 2 日,第 4 版;〈黃業劉傳來等指責衛生院 門診部與民分利 議會昨上午詢問衛生 顏處長報告工作情形〉,《聯合報》,1952 年 6 月 19 日,第 2 版。

[19] 參見沈佳姍,〈瘋狗退散──臺灣在日本時代的狂犬病接種防治〉,《臺灣史料研究》,43(臺北,2014),頁 61-77。

[20] 參見〈狂犬連咬四人〉,《臺灣日日新報》,1917 年 4 月 13 日,第 6 版;〈狂犬病復發 賴金水身死〉,《民聲日報》,1950 年 2 月 11 日,第 4 版。值得注意的是:研究戰後狂犬病傳播史的黃冠彰指出,這種「知識」的原型可能出自東晉葛洪的《肘後方》,參見氏著,〈狂犬病肆虐下的臺灣-從報紙看政府政策與民間反應(1948-1958)〉,《中興史學》,17(臺中,2016),頁 20。另外,還有一個更扯的故事發生在 1954 年的桃園平鎮,一名被狗咬傷的男子聽信別人的說法,竟然吃掉了那隻咬他的狗,試圖「以毒攻毒」。一個月後,這個人毫不意外地狂犬病發作,在村子裡見人便咬,隔天便斷氣身亡。參見〈鄉愚吃狂犬肉 毒發一命歸陰〉,《聯合報》,1954 年 5 月 24 日,第 5 版。

[21] 參見〈狂犬病咬傷,埔里有良方〉,《民聲日報》,1950 年 7 月 13 日,第 3 版;〈瘋狗患聲中這里有個鑑別常識醫治傷患秘傳良方〉,《民聲日報》,1951 年 6 月 6 日,第 5 版;〈祖傳治狂犬病祕方 公諸於世〉,《聯合報》,1952 年 7 月 14 日,第 2 版。

[22] 參見〈巴斯德與狂犬病疫苗 │ 科學史上的今天:07/06〉,「泛科學」網站,網址:https://pansci.asia/archives/143116,2020 年 11 月 20 日檢索。

[23] 用於獸類的疫苗比較單純,從戰前到戰後,多數時候都是由淡水的「獸疫血清製造所」來負責提供,這個單位後來演變成今天的行政院農委會「家畜衛生試驗所」。至於人用疫苗,戰後初期則多半由臺大「熱帶醫學研究所」的士林支所、以及新成立的「臺灣省衛生試驗所」進行生產。到了 1952 年,這兩個單位合作成立「臺灣血清疫苗製造所」,統一供應全臺所需。這一個製造所,也就是今天衛福部疾管署「檢驗及疫苗研製中心」的其中一個前身。關於臺灣的疫苗製造史,參見衛生福利部疾病管制署編著,《百年榮耀 世紀傳承:臺灣百年公立疫苗製造史,1909-2014》,臺北:疾管署,2014。附帶一提,在狂犬病人已然消失許久的臺灣,衛生單位似已採用購買代替生產,不再針對這種疾病專門製造疫苗。

[24] 參見林彥宏等,〈臺灣動物用疫苗產業發展現況〉,《農業生技產業季刊》,51(臺北,2017),頁 5-11。