「你的家人會對你成為基督徒有意見嗎?」

在正式與我父母告知我受洗成為基督前,我的基督教徒朋友最擔心的就是這件事。

「有位基督徒在被父母知道他成為基督徒後被趕出家門,理由是:他不再能參與祭祀了。」我當時對此非常驚訝,也讓我對和雙親的溝通有些緊張。好險父母認為這是我的個人選擇,他們表示尊重;不過當要拜祖先時就有些尷尬了,因為我只能站在後面,手上也不能拿著香,更不能有其他動作,這讓我顯得有些突兀。

不過同時,我們對於親朋好友去廟宇祭祀、參加禮拜又感到稀鬆平常,而當親眼看到大甲媽祖遶境或屏東萬金聖母遊行時,亦會被其中蘊含著的活力和能量所震撼:那是投入大量人力與資源的結果,也是眾多人的生活方式與價值觀的具體展現。

上述兩個截然相反的情景:現代社會享有不同的宗教信仰自由,宗教活動發展也相當多元,然而當個人的價值觀和習慣與宗教信仰產生衝突時,突然一切變得非常麻煩,甚至到了有人會被趕出家族的程度。

即使宗教活動的花費多半是從信徒的捐贈而來,亦有少數極端分子會對這種行為不以為然,認為宗教都是在騙人。但不可否認的是,有了這些贈與,社會上一部分的資源確實能重新再分配,並得以協助弱勢者。同時,宗教信仰也能維持部分社群間的和諧與共識,讓眾人遵循共有的價值觀生活。

綜觀數千年的人類歷史,也曾發生過許多宗教間的衝突或戰爭──畢竟當有其他宗教如石子扔入一潭平靜的水時,便無可避免讓水面生起波紋。今天這篇文章便會介紹東、西方和臺灣曾發生過的宗教衝突事件。

來自皇帝的迫害:發生在一世紀的高盧宗教屠殺

177 年,有場血腥的屠殺發生在高盧一個名為 Lugdunum 的城市(現法國里昂),城內的基督教團體,其被迫害過程皆由凱撒利亞的優西比烏(Eusebius)所記錄。

一開始,基督徒被禁止出現在市場、澡堂等公共場合,一旦他們出現,就會遭到毆打、騷擾,且更糟的是,最嚴重的衝突和爆發在總督不在的時候,基督徒如牲畜般被暴民從各處趕出來,石子和暴力不斷落在他們身上,如羔羊般被拖行到市場上,接受法官及駐紮在城市的士兵的訊問他們是否為基督徒。

只要他們承認就會被關入監獄。當總督回來時,就開始審問那些被關起來的人,最後十個人否認,其他人都承認。因此總督下令搜捕全城所有基督徒,多數被捕的人指控有食人、亂倫等罪刑,且許多人都在酷刑折磨中不幸死去,甚至少數人還被丟去競技場,讓猛獸吃掉。

而後奧里略(Aurelius)皇帝的命令下來,重申 112 年圖拉真(Trajan)的命令:將不願放棄信仰的人處以死刑,反之放棄的人則可以被釋放。

只是,在總督的後續審問過程,原本先前願意放棄信仰的信徒許多人開始拒絕放棄——優西比烏對這部分的描述相當血腥——充滿著暴力、刑罰與疼痛。最後,那些屍體被暴露在外六天後燒毀,並被掃入附近的河流中。

這起大屠殺非常怵目驚心,不過,從後續史料中能看出,這些殉道者多半為小亞細亞的希臘人移民,他們的信仰也是當時眾多東方宗教之一,因此並非只有基督徒會被迫害或攻擊。那為何提到羅馬帝國時代的殉道迫害活動,許多人會聯想到的宗教幾乎都是基督教呢?

不同宗教間的價值觀差異,是許多誤會的導火線

古代希臘羅馬世界的普遍宗教比較不關乎信念,而是實際作為,比如遊行、犧牲與公開祭祀,這類強調集體行動或需要當地社區成員參與的活動,若有人不願意參加就會被懷疑忠誠度,更甚者不幸撞上天災人禍──很抱歉,代表之後有人要倒楣了──主要原因是當時人們認為有壞事發生是代表神對祭祀不滿,才會降災,而那些不願意參加的人就被當成代罪羔羊。

而基督徒為禁止崇拜偶像的一神信仰,即使沒有壞事發生,如果不願意膜拜皇帝雕像,對於帝國的忠誠的懷疑便足以讓人被處死,因為這代表你拒絕帝國權威和其代表的社會秩序,所以在西元二、三世紀時,要抓出基督徒最有效的方法,就是要求他們對皇帝塑像進行祭祀:你不願意就要被處罰,甚至處死。

前面提到發生在高盧的暴亂,便是民眾自發行動,而地方政府順勢迎合。即便不管是圖拉真或接任的哈德良,最初想法並非不分青紅皂白的抓捕或公開審判基督徒,但很明顯,不管是當地人或地方政府,到最後都違反了這項初衷。

直到西元三世紀後半,這樣的迫害狀況仍持續發生,亦無相應對策解決,尤其是奧里略統治末期,在天災頻繁的狀況之下,拒絕以膜拜雕像來表示尊重皇帝與社會的基督徒往往成為代罪羔羊:將受害者丟去競技場,透過殘忍的懲罰與曝屍來展現與重申帝國的威嚴,已是家常便飯。

被牽連的宗教迫害:中國唐代的會昌毀佛

在東方的中國唐朝,當時的景教也曾面臨類似的窘境。

唐朝時,佛、道二教為主流宗教,當時亦有伊斯蘭教、景教、拜火教與摩尼教等外來宗教百花齊放。只不過在安史之亂後,唐朝國力不斷衰弱,這是因為發起叛亂的將領都是胡人,而協助平亂的回鶻人則在城內作威作福,種種舉止讓唐朝人與外國人間的關係變得緊繃且猜疑,也因此比起開國時的開放,民風逐漸變得封閉排外。

不巧的是,當時佛教僧人擁有的財富也正在拖垮國家財政,寺院擁有廣大又不用繳稅的土地,因此許多人為了逃稅而出家,且隨著佛教的中國化,唐朝時已有越來越多外國僧侶來到中國取經。

即使唐朝的各個階層還是有為數龐大的佛教徒,但壓垮駱駝的最後一根稻草是兩大外國勢力:回鶻和吐蕃的瓦解,加上國內高漲的排外情緒,衝突一觸即發。不只佛教,外來的「三夷教」,包括摩尼教、祆教還有景教都被牽扯其中,當時唐武宗還下令,不只強迫神職人員還俗,許多寺院也被強制拆毀,史稱「會昌毀佛」。

與佛教相反的命運,為何景教後續一蹶不振

只是為何佛教身為主要受害宗教,如今仍持續成長,當時倒楣被牽連的景教卻就此衰退呢?

景教是於西元 635 年,由阿羅本(Alopen)主教傳入中國最繁華的城市:長安。阿羅本的教派是在 431 年被斥為異端的聶斯托力派(Nestorianism),他們主張基督是二性論,也就是耶穌的人性和神性是分離的,同時認為聖母瑪麗亞不是神之母(Theotokos),而是基督之母(Christotokos),並拒絕崇拜聖母,後來在第三次大公會議中被逐出教會,不斷東傳下來到唐朝。

在阿羅本來到長安的三年內,共有 21 名教士來到唐朝,唐太宗也專門興建住所招待這些傳教士。這段期間,傳教士們翻譯《新約》和部分《舊約》,並使用了許多佛教的用詞與術語,最大原因是為了本土化,因為當時佛教到中國有數百年之久,與儒家、道家思想交互混雜而本土化,所以他們希望這樣的翻譯能讓唐朝人更可以接受景教。

舉例來說,景淨翻譯的《景教三威蒙度讚》和《尊經》中,稱呼天父為「阿羅訶」,聖子則為「彌施訶」,聖靈則為「淨風王」;對於先知和使徒也以類似佛教的詞彙稱呼,像是「牟世法王」、「多惠法王」等等。而中國出現的景教書籍也被儒家影響和稱頌皇帝,阿羅本翻譯的《序聽迷詩所經》中能看到「眾生若怕天尊,亦合怕懼聖上」、「先事天尊,第二事聖上,第三事父母」等呼籲信徒順應統治者,忠君與孝順的觀念。除了儒家、佛教之外,景教的碑文也出現「宗周德喪,青駕西昇。居唐道光,景風東扇」,諸如此類文字,顯現景教也強調唐朝對道教的重視,將景教與道教的關係,藉由老子西出的典故連接在一起。

無奈事與願違,如果從結果看,景教的方法明顯沒有成功,雖然借用許多儒、道、釋的諸多概念與術語,但對於民眾沒有太多吸引力,同時景教過於依靠統治者,因此不同統治者的態度,便會讓景教勢力起伏不定,許多任官職的景教徒多半也是向上靠攏,最重要的是,沒有漢人前往西方學習後回到中國,這導致景教幾乎完全依靠外來的援助,加上部分胡商頻繁往來的商業城市中,外國人依舊是構成景教的大宗信徒,因此在會昌毀佛事件後,可以說是大傷元氣。

事實上,波斯景教會曾經一度資助人員和物資,但在會昌毀佛後,因為周圍國家與環境變了許多,比如唐朝失去絲路的掌控權,母國教會也無力支援;中亞的景教也因為伊斯蘭教的興起自身難保,所以也無法幫助唐朝景教徒。

中國學者陳懷宇認為景教的衰敗在於部分教徒過度參與政治、外國教徒比重多、即使翻譯盡力中國化但無法吸引到太多的士大夫或平民。這些都讓景教在會昌毀佛後幾乎絕跡,雖說仍有殘餘,但和飛快復原的佛教仍無法相比。

相比之下,佛教在不同階層都有支持者,景教不僅來到中國的時間較短,也沒有足夠的底層教徒,直到元代蒙古人帶來許多教徒,才慢慢回復。

從景教的案例也顯現,就算配合當地文化或配合統治者喜好作出調整,也不足以支撐起宗教的發展,還需要吸引到足夠的當地人入教,才能真正扎根。

地方和外來勢力的無解矛盾:十九世紀的臺灣基督教

談完了歷史上東西方的宗教迫害案例,最後我們來到十九世紀的臺灣。

其實十九世紀的臺灣基督教傳教士也遭遇過許多問題,最大的困難是民間宗教社群的影響力。臺灣民間信仰沒有排他性,什麼都拜,因此當基督教進來後,本來相安無事,甚至也有廟祝幫忙找人聽講,直到他們發現傳教士宣講的道理,違反原本的風俗習慣。

比如,外國人不尊崇孔孟之道(外族行為),而教徒稱呼彼此弟兄姊妹(無父),入教的洗禮以及其他儀式(違反男女授受不親的原則),最嚴重的是不拜祖先(改宗者被認為沒有公媽、親情),這幾乎是徹底斷絕個人與家族或宗族的關係。當時甚至有父親對兒子說,寧願他去吸鴉片、為非作歹,也不要他斷絕與祖先的聯繫。同時,不肯祭祖也代表皈依者失去了繼承祖先財產的權利,因為他們失去了與宗族的連結。而信仰不同也使得家庭內部發生糾紛,甚至兄弟間持刀死鬥,或丈夫改信,導致妻子自縊等,這些都能看出基督教和非基督教在同個家庭內的緊繃關係。

因此,傳統宗族的地方力量會阻撓民眾信奉基督徒,以維持現有的地方秩序。雖然也有整個家庭成為教徒的案例,但終究是少數。不只非基督徒不想跟基督教產生關聯,改宗的第一代基督徒本身也因為教義問題,拒絕和非基督徒通婚和組成家庭。

除了家族問題,與地方團體或社群的互動也常是衝突所在,主要原因是基督徒不拜偶像,當地如舉行慶典、酬神常常有捐款需求,但基督徒基於信仰,往往不願配合,因此教會和教徒也開始遭受暴力對待,甚至教會被燒毀──當地人認為,你不願意參與祭祀,就代表不願參加地方事務,就是和當地社區隔絕。

即便清廷禁止對除了公共事務(造橋鋪路)外的信仰事務強制收費,但仍阻止不了地方的暴力行為,當地人民認為教會「白受神惠,知恩不報」:當有天災發生時,他們會歸罪於教徒不願提供幫忙,神靈才會不悅,那些漢人教友更被視為叛徒──畢竟他們生於本地,卻背棄了傳統規範與自身家庭。

外國的月亮才不圓:不平等條約與相對剝奪感,加劇衝突

除了基督教,臺灣的天主教也遇過許多來自民眾與官府的敵意:被搶劫、攻擊,以及剝奪財產等情況,甚至曾有被搶財產的教民向官府告發卻反被處死,種種跡象也顯示官府對於傳教士的態度不友好,畢竟在當地人眼中,像基督教與天主教這般外來的宗教,有不少信徒聚會,人潮群聚之處就會有一定的風險,因而種下許多懷疑的種子。

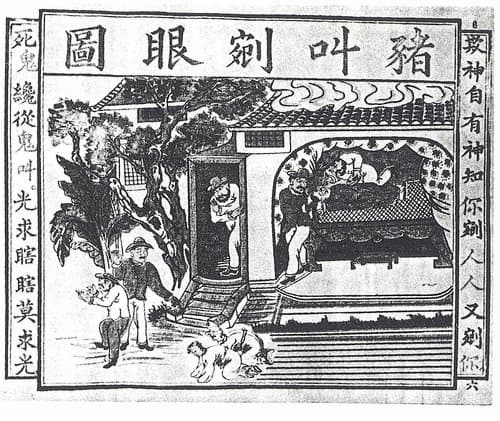

其他荒唐的謠言更不在話下,比如謠傳傳教士會「挖眼煉銀」,或有人會信教是因為吃了「入教藥」等等,清朝時甚至說天主教神父會與婦女行淫或是誘姦。之後因戰亂頻仍,以及清朝政府與外國的衝突,清法戰爭時還謠傳過傳教士和法國勾結等指控,導致民眾極為不滿,民族主義開始高漲,因此有些教案也經常發生在涉外事件上。

例如在 1868 年,英商怡記洋行曾裝運一箱樟腦,卻被鹿港海防沒收,理由是樟腦屬於官營事業,私人不得辦理,後來英商除了以《天津條約》作為可以自由貿易的主張,更拿這件事與當年發生的數起教案作為談判籌碼,後來樟腦事件與教案皆一同通過不平等條約獲得解決:樟腦貿易不再為官營事業,且條約亦聲明要讓基督教受到尊重。

而清法戰爭期間因法軍攻占臺灣北部導致人心惶惶,因此民眾對於一切外國人的事物都極為反感,有百姓說:「信耶穌都是通蠻的」,教堂毀壞、神職人員受害等事件層出不窮。然而 1884年,法軍砲轟淡水,因為傳教士馬偕的醫館借給劉銘傳救助官兵,劉銘傳為此表揚馬偕,在戰爭結束後收到馬偕為了被毀的教會請命,也立刻提供一萬銀元給馬偕用於重建與修復。

十九世紀時,西方文明發展相對於東方較為先進,因此當傳教士來臺時,對於臺灣當地信仰大多「認為是迷信,因此人民需要基督教/天主教的指引」,某種程度也讓他們不自覺地顯露出高人一等的態度,自然會使臺灣人反感與產生排外情緒。同時,清政府簽署的不平等條約中,亦規定外國傳教士相關事務可讓外國政府出面干涉,也形成某種惡性循環──臺灣人因為西方的侵略早已對傳教士不滿,因此當傳教士請求母國給予支援與介入,才如此讓臺灣人憤恨難消。

解決衝突的手段:融入當地信仰的在地化傳教法

因此,部分來臺傳教士開始試圖緩解衝突,如有些基督教的牧師對祭祖問題便採寬容態度,像馬偕在宣道時談及對父母的責任,強調基督教與孔孟不是互相悖離的,並且對於神主牌與拜祖先一事也會小心謹慎的處理。另一些宣教士會讓信眾慢慢接受和放棄祖先牌位的觀念,如此也有效降低民眾改變信仰的難度。

而當時比起外國宣教士,本地漢人的行為某種程度可能才是更大的問題,那些已入教的漢人,對於祭祀行為,常常以具有攻擊性的言語敘述,甚至有時牧師還會阻止他們。相對之下外國宣教士則是比較態度較為緩和,即便不同意,但也不會直接攻擊民間信仰與拜偶像,而是談論釘十字架等主題,或以世俗的說法,讓人可以更理解教義。

至於官府助長民眾的恨意、甚至帶頭攻擊教堂的惡意行為,對此天主教道明會神父則是以和平手段,採取低姿態接觸平民與下層階級,並且為了保護財產與教徒,會將人聚在一塊,以屏東萬金為例,當地的平埔族和客家人彼此敵對,教會偏向常處弱勢的前者,因此大量購買土地,讓人可以耕作,也讓教徒在教堂附近蓋房子,除了彼此守望相助外,後來也逐漸吸引許多非教徒到那片土地,最後成為同一信仰的村落。

而當時經常發生的教案,神父則是透過領事與官方交涉,希望讓他們來解決。另外也有許多平埔族,因為長期與當地客家庄對立,當他們看到教會對官方的影響力,以及背後所代表的外國勢力,為了尋求庇護與客家人抗衡,轉而成為基督徒。從上述內容可以看出,除了單純的信仰之外,經濟以及政治因素也是人們加入教會的原因。

為了配合臺灣人民的習慣,神職人員會將教堂裝飾得富麗堂皇以吸引當地人,並且也會抬出聖母像舉辦遊行,甚至放鞭炮,有時會用中文吟唱聖歌,而這些聖歌的原本歌詞多半是拉丁文,因此使用人們聽得懂的語言,較容易讓人接受。而教會也開始會讓本地的傳教員先開口吸引當地人,之後換成神父出面宣教。

不過,基督教與天主教在清領時期的臺灣發展僅是打下根基,真正穩固則要到日治和國民政府來臺後了。即便是二十一世紀的當代臺灣,全部基督教(包含天主教)人口數加起來也不到 8%,不過也很少發生類似的宗教衝突。而向前述介紹過的屏東萬金部分地區,因為從清領時期至今持續穩固的在當地紮根,成為臺灣少有的天主教聚落。

尊重多元差異的現代價值觀能否延續

綜觀古今中外,無論是高盧的宗教屠殺、中國的會昌毀佛事件或十九世紀的臺灣基督教與天主教衝突,都能看出外來宗教力量會對當地信仰與傳統,帶來不少影響與壓力,以及本地人感受到壓力後產生的排外行為,甚至演變成嚴重的暴力衝突。

在臺灣,這些外來宗教進入地方後,不僅中心思想與本地人不同,某些宗教習俗可能被當地人視為在煽動他人一同不遵守習俗與拒絕參與地方祭祀事務,這樣獨立於地方的社群其實都會讓人懷疑忠誠度。另外,外國勢力的介入也讓許多人對於神職人員不滿,將他們與侵略者畫上等號。

雖然臺灣傳教士曾試著將宗教習俗本地化(和中國唐朝景教的方式相同),也強調基督教中「孝敬父母」的面向,但是否有所助益也有待商榷。其中與景教的差異是,這些在臺傳教士並未為官方服務,相反的,他們始終待在民間,並且仰賴母國勢力給予的協助──這對某些人確實有吸引力,也逐漸形成新的社群,然而對於更多憤恨不平的民眾來說,反而同時強化了他們心中的不滿;確實在處理祭祖問題上,傳教士後續的折衷手段是讓更多在地人民所接受,也吸引不少人成為教徒。不過這不代表他們與本地政治勢力毫無關係。

如果有留意近代臺灣的政治新聞,應該會注意到許多菁英族群與政治人物都是基督徒,這些歸因於基督教徒對於近現代思潮的接受能力,以及不少教會也會積極推行教育,種種因素讓不少信徒有機會接收到更完善的教育資源,並能獲得一定的社會地位。

以長老教會為例,他們積極參與政治,並發揮一定的社會影響力;如 2000 年,長老教會對於前總統陳水扁的支持,以及 2024 年,在立法院外抗議國會擴權法案的青島東路遊行,長老教會也為抗議者提供了不少人力和物力的協助。由此可見臺灣的教會力量確實不容小覷,尤其像長老教會這樣不會屈居於「同溫層」,也積極主張要以教會的良知來對抗社會的不公不義的宗教組織,也因此在臺灣社會上有著相當的影響與號召力。

如今臺灣的各個社會階層都有基督徒存在,但也不代表基督徒已經完全融入臺灣社會,即使暴力事件幾乎已不復見,但各種誤解、謠言等無形傷害仍存在,甚至更加具有威脅,像我一樣的第一代基督徒、處在與地方寺廟並立狀況的教會,又或是其他身為少數族群的人們,該如何看待自身在家族、社會中的角色,還有價值觀、生活方式與信仰的差異該如何相處,仍是我們必須認真思考的問題。

- The Early Church: From the Beginnings to 461. USA: Fortress Press, 1982.

- Mark Humphries. Early Christianity. 1st ed. New York: Routledge, 2006.

- 呂實強,《中國官紳反教的原因(1860–1874)》(臺北:中國學術著作獎助委員會,1973年)。

- 朱謙之,《中國景教》﹙北京:人民出版社,1993﹚。

- 林悟殊,《唐代景教再研究》﹙北京:中國社會科學出版社,2003﹚。

- 蔡維民,《基督漫步於福爾摩沙:基督教在臺灣》﹙台灣:五南出版社,2009﹚。

- 陳懷宇,《景風梵聲:中古宗教之諸相》﹙北京:宗教文化出版社,2012﹚。

- 古偉瀛,〈十九世紀臺灣天主教(1859–1895)—策略與發展〉,《臺大歷史學報》第22期(1998年12月),頁91–124。

- 盧啟明,〈臺灣基督長老教會對「異教」的觀點與實踐(1865-1945)〉,《臺灣文獻季刊》第63卷4期(2022),頁33-66。

- 王政文,〈改宗所引起的家庭與人際衝突:以十九世紀臺灣基督徒為例〉,《臺灣文獻季刊》第63卷4期(2022),頁97-126。

- Paul Keresztes. “The Massacre at Lugdunum in 177 A.D.” Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 16, no. 1 (1967): 75-86.

- Timothy Yonts. “An Examination of the Martyrdoms of Lyon in AD 177: A Critique of the Theory of The Trinqui.” M.Div., LIBERTY BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY, 2014.