.jpg)

每年農曆 3 月,各地媽祖宮廟便將迎來一系列熱鬧的「瘋媽祖」慶典,其中最為人矚目的,當屬媽祖神像搭乘信徒精心準備的「人力小超跑」神轎,在萬人簇擁下,進行跨縣市的祈福活動。

鏡頭來到屏東萬巒的小鎮上,一座西班牙古堡般的教堂矗立田野之中,東邊的大武山宛如巨人側躺,與教堂協力守護著這古樸的村莊。當冬陽灑下,田園收穫的乾草氣息,恰似宣告重要日子的來臨──「十二月瘋聖母」。

12 月 8 日,萬名教友湧進萬金村,寧靜的小鎮頓時萬人空巷。三百公斤重的聖母轎從萬金教堂緩緩駛出,由五十名教友輪流扛臺,遶境赤山、萬金村十多公里,沿途鞭炮聲不絕於耳,熱鬧程度不亞於「三月瘋媽祖」。2018 年,萬金聖母殿更破天荒地,與臨近的道教宗天宮合辦「當東方聖母遇見西方聖母:讓愛起飛」活動,印證臺灣社會的多元與包容。

↑↑↑每年十二月的萬金聖母遊行,是當地一大盛事↑↑↑

建於 1870 年的萬金聖母殿,為現今臺灣最古老的教堂,門楣上還嵌有同治皇帝頒發「奉旨」二字,共同見證教堂的百年榮華。不過,究竟是什麼樣的歷史機緣,讓西方傳教士願意踏上風熱病橫行的臺灣,建築這座別具特色的教堂,更成就了全臺唯一的天主教聚落,甚至媲美「三月瘋媽祖」呢?

多災多難的啟程

時間回到十九世紀,彼時的歐洲人挾著船堅炮利,聲勢浩大地轟開了清朝的國門,自大航海時代以來,消失了兩百餘年的臺灣基督教信仰,也終於嗅到復興的契機。

1858 年(咸豐 8 年),在英法兩國威迫之下,《天津條約》正式訂定,臺灣安平、淡水、基隆、高雄各港也先後開放通商。聽到此一消息,羅馬教廷隨即命令麾下修士前來臺灣布教。畢竟距離上次傳教,已是 217 年前,西班牙帝國殖民北臺灣的陳年往事。教會的歷史記錄裡,也用其極其有力的筆觸寫下,「這是我們的重返臺灣」。

按照《天津條約》規定,可至大中國地區傳教的國家僅有英、美、法、俄四國,西班牙要到六年後才與清廷簽訂臺灣通商專約。但是羅馬教廷卻在《天津條約》簽訂之際,便急切地派遣西屬菲律賓的傳教士前往臺灣,不難看出教會等待超過 200 年的重返急切。

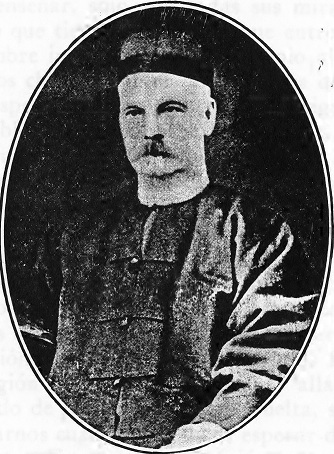

於是,兩位由馬尼拉出發的西班牙神父郭德剛(Fernando Sainz)及杜拉 (Jose Dutras),先抵達福建廈門與洪保律(Angel Bofurull)神父會合。由於杜拉未諳閩南語,留置廈門學習後,由洪保律神父替代,再與郭德剛兩人共同來到了臺灣。

堅毅、熱情的優良傳統,以及兩位通曉閩南語的親切神父,這趟「重返臺灣」世紀旅程確實令人期待。然待等待這群傳教士的可並非什麼善類──迂腐的官員、燠熱的天氣、以及久經械鬥洗禮的兇狠刁民,即將給予他們當頭棒喝。

與傳教士們同行的,還有三名中國籍傳道員與若干教友。他們於 1860 年 5 月抵達高雄打狗港,隨即遭遇不少麻煩:先是兩位傳教士遭到鳳山知縣馬慶釗逮捕監禁,幸好得到一位從事鴉片生意的歐洲人搭救。此事使洪保律神父心有餘悸,驚嚇生病,不久便返回廈門,留下郭德剛神父在臺灣傳教。

更糟的是,為了鼓勵臺灣的傳教工作,馬尼拉主教決定將臺灣教區從中國劃分出來,推舉長期在福州傳教的利安當(Mariano Anton)為首任區會長。沒想到利安當來臺後,居然因為嚴重水土不服,迅速逃回了福州。

一位被官員嚇跑、一位被氣候折騰,大清時期的臺灣還真是名符其實的鬼島,只剩下郭神父還可繼續與官員和氣候奮鬥。馬尼拉當局對郭神父寄予厚望,任命他繼任臺灣區的會長。

肩負傳教重任的郭神父,選擇在當時的高雄前金地區,用稻草搭起一座臨時教堂,這是天主教重新進入臺灣後的第一個據點,經過了多次的改建擴建,形成現今的高雄玫瑰堂。

儘管這座前金教堂並沒有遭到太大破壞,但是前金地區的住民大多為漢人,早已擁有自身的民間信仰,郭德剛神父在此傳教頗為不易。於是,為了尋找其他的傳教據點,郭神父在 1861 年底,偕同傳道員楊篤跋涉 60 餘里,來到了屏東萬巒的萬金村。

不過,為何偏偏是遙遠的島國之南呢?

由於缺乏相關文獻,比較合理的推測是:當時不少萬金平埔族來到前金地區做工,他們遭到漢人歧視,只有西方的傳教士才會友善對待;正因為傳教士的友善,在前金的玫瑰教堂中,不少教友就是來自萬金的平埔族。郭神父在前金漢人地區傳教不順,自然會想要嘗試以平埔族為主的萬金村落作為新的傳教據點,從此開啟萬金教堂的百年傳奇。

初抵萬金

「萬金村是個漂亮的小村鎮,本地人覺得它是個幸運之村,因為它未受到漢人的蹂躪掠奪,村子位於綿延不斷的群山腳下,土地肥沃,物產豐富,真是個美麗的福地,郭神父必定是受了天主的引導,才選擇在這裡建立教會。」

這是擔任過第三任(1864-1867)萬金本堂神父之職的良方濟(Francisco Herce ),在 1865 年的報告中,對於萬金充滿希望與欣喜的文字描述。方神父的描述大體正確,這是座未受漢人蹂躪的平埔族村落,風景秀麗、居民和善,適合傳教;可說來諷刺,萬金未受漢人蹂躪的理由,卻是因為這裡土地價值不高,住民生活困頓。

原來,此處的平埔族原本歸屬「鳳山八社」,世代在土壤較肥沃的屏東平原上,然而從明鄭到清朝,國家和地方官僚長期賦予嚴苛重稅,導致八社居平開始逃亡遷徙,最後來到偏遠、貧瘠的萬金定居,也躲過了漢人的再次覬覦。

對於郭神父來說,轉換陣地還有意想不到的好處:萬金的平埔族居然說閩南話!原來,屏東平埔族在清廷的劃分中屬於熟番,而臺灣地區又以閩南族群為大宗,因此大清官員選擇以閩南語作為其漢化教育的語言;換言之,平埔族在文化選擇與認同上,是傾向閩南籍的風俗習慣。

平埔族操閩南話,這對同為閩南語出身的郭神父團隊顯然是件好事,如此一來溝通無礙,自然有助於傳教士業的推行。然而他完全沒想到,在美麗的萬金部落背後,竟潛藏著一道道凶險的危機──

洗劫與戰爭

1863 年 5 月,郭神父排除萬難在萬金購地,建立起一座土角厝教堂,從此在前金與萬金地區奔走來回。然而在當年的 11 月份,郭神父前往萬金的途中,負責護送神父的轎夫居然勾結地方盜匪,在半路對神父洗劫!

儘管郭神父性命無虞,但是手臂遭毆傷,財物也遭到損失。但這些都是小事,真正令神父痛心的,是在場約有兩百多人圍觀,但沒有人出面制止暴行。顯然劫匪是選在人多的地方,故意給郭神父難堪,教訓意味濃厚。

由於萬金與前金之間距離遙遠,往來不便,為了避免打劫的事件再次發生,郭神父決定在溝仔墘(今屏東竹田鄉)再建立一個教堂據點,作為前金、萬金的中繼休息站,亦可拓展傳教工作。然而傳教士們很快就會發現,除了萬金平埔族外,沒有人對他們是友善的。

1864 年,溝仔墘教堂初建立,竟隨即遭到當地民眾焚燬;傳教士們不氣餒,再接再厲辛苦重建,沒想到隔年六月,溝仔墘教堂又遭暴民攻擊焚燬。不過,越挫越勇的郭神父很快又將教堂重建起來,甚至將住所搬遷至此。

有了神父親自坐鎮,教堂事務也漸漸步上軌道,可正當大家慶幸溝仔墘教堂逐步穩定之際,就像打不完的地鼠一般,萬金天主堂卻又發生了縱火事件。

這場災難的導火索,是附近客家聚落要求教堂分攤「迎神賽會」的費用。由於天主教是一神教,不得參拜諸神偶像,贊助客家漢人的賽會活動明顯違反教義,萬金教堂當然加以婉拒。沒想到客家漢人因此心生不滿,趁半夜潛入教堂,放火焚燒,整間教堂完全付之一炬。

事實上,客家人與平埔族之間本就多有嫌隙──在客家人眼中,閩南化的平埔族本就跟敵人無異,更何況這群平埔族,還熱情擁抱代表外來勢力的傳教士。這就導致雙方關係十分緊張,械鬥事故屢見不鮮。

這場大火幾乎讓郭神父失去傳教的信心,好在萬金教區的教友們共同努力下,教堂的重建工作得以開展。原本以為苦難就此結束,沒想到考驗還在後頭:

1867 年,郭神父視察萬金教堂的重建工程,返回溝仔墘的途中,再度遭到盜匪洗劫。這次盜匪食髓知味,除了將郭神父的財物洗劫一空,甚至挾持了神父做為人質,要求教堂付款贖人。

教會財務拮据,實在是沒有辦法,只好找上官府求助。由於郭神父是天主教臺灣區的會長,若事情鬧大出了人命,勢必會引發國際糾紛。清廷官員不敢怠慢,只得出面斡旋施壓,這才使得郭神父最終獲釋。

洗劫、燒教堂、綁架,縱然有天主的祝福、萬金教友的支持,也沒有人可以在這樣惡劣的環境堅持下去,好在事情開始有了轉圜──儘管是以暴力達成。

1868 年,由於大清官員坐視臺灣民眾對傳教士的迫害,加上英國與清廷在樟腦貿易上糾紛不斷,終於導致英國船艦砲擊、攻陷安平,史稱「樟腦戰爭」。大砲轟到家門口了,在臺官員面對洋人的槍砲威脅,才開始改變態度,積極保護傳教士的身家安全。

1870 年,萬金教堂重建完工,鑑於前幾次的縱火事件,這座新教堂採用西班牙古堡式建築,搭配碎石、石灰、黑糖、蜂蜜、木棉及火磚等混合替代,建造成厚實堅硬的外牆,不僅可以防禦外敵,亦可避免縱火事件的發生。到了日治時期,日本建築史學家籐島亥治郎調查臺灣建築時,曾造訪萬金天主堂,留下了詳細的紀錄:

天主堂的平面佈置,前寬五十七尺二寸,進深一一六尺二寸,成長方形,正門左右有厚重的塔樓……壁體全為紅磚造,外壁厚兩尺,塔樓壁厚兩尺四寸,外牆用石灰漿塗抹成白色……兩塔之間,正門上方有高聳的山牆,牆上端豎立十字架……

日人紀錄中的萬金教堂,已與現存的教堂外觀大體相同;古堡般的建築設計,不僅有助於抵禦外來的迫害、縱火。遺憾的是,儘管變身後的萬金教堂成功留下萬人仰視的白色倩影,但是那座同樣飽經坎坷的溝仔墘教堂,卻在後來的械鬥衝突中再次焚燬,消失在歷史塵埃之中。

2016 年,竹田鄉公所與學者合作,找到了溝仔墘教堂遺址,但由於教堂遺址目前屬於私有地,竹田鄉公所也積極與地主洽談,希望未來能恢復 150 年前的小聖堂樣貌,就讓我們拭目以待吧!

天主教徒最多的地方

萬金平埔族原本歸屬肥沃的「鳳山八社」,為了逃避地方官僚的嚴苛重稅,逃亡遷徙到偏遠的萬金村定居;然而同屬於邊緣人的客家族群,也遠離了閩南人的住地,來到鄰近萬金村的「先鋒堆」(六堆區域內)。

六堆客家人挾帶著文明優勢,百年間透過各種手段,對平埔族人土地巧取豪奪、併吞買賣;到了萬金教堂進駐之際,能耕種的土地幾乎已被客家人佔據。沒有土地耕種的平埔族,只能淪為佃農,過著近乎貧農的困苦日子。當時的傳教士於書信中寫道:

這裡的婦女,在他們教友本分上,是最熱心、最虔誠的;但卻非常貧困,當他們來聖堂時,往往沒有一套好的衣服可以穿……。

為了解決平埔族教友的貧困問題,神父良方濟做出了一個重要的決定,這個決定讓萬金教區成為全臺灣天主教徒最多的地方。

良神父籌措了一筆錢,向客家人購買下角堂附近數十甲土地,一部份自耕自給,一部份廉價提供教友們興建住所、耕種農地;等到教友們能夠自給自足,生活有盈餘後募捐奉獻的經費,以相同的模式再次購地。慢慢地,在教會與教友同心戮力建設之下,以教堂為中心、教友向四周擴散的教會村就此誕生了。

教會村的形成,徹底改善平埔族的貧窮狀況,不僅教友們可以自給自足,更吸引眾多窮困族人加入教會;而透過集體的力量,原本貧困的族人,也開始奉獻己力,參與慈善──收養客籍女嬰。

鄰近客家族群承襲漢人風氣,有棄養女嬰的惡習;而平埔族屬於母系社會,自然不會排斥女嬰。再加上教會本身就設有孤兒院,亦鼓勵族人收留棄嬰,在自身風俗以及信仰的引導下,萬金平埔族領養了大量「客籍女嬰」。展現天主慈悲之餘,女嬰長大後再與族人通婚,也間接促成族群融合。如今走在萬金村落,兩旁的店家操持閩南口音,面容與遊客彼此相似,族群的界線早已消融。

尾聲

時序進入到戰後臺灣,美國援助臺灣的民生物資委託在臺基督教、天主教發放,萬金地區乃由萬金教堂負責,百年前攻擊教堂的客家漢人,如今平和地出現在領取麵粉的隊伍中,萬金教堂用時間來展現她最大的慈悲與包容。

2011年,萬金教堂歡度建堂 150 週年,特地舉辦「福傳 150,萬金永流傳」的慶祝活動,為了緬懷 150 年前郭神父由高雄歷經艱苦到萬金傳教,同時見證天主之大,能跨越不可能。教友們在主任司鐸盧懷信神父的帶領下,從高雄玫瑰聖殿出發,徒步至屏東萬巒天主堂,全程 36.3 公里,採接力步行的方式,約 10 小時完成任務。

看似艱難的步行活動,在眾人接力、歡笑聲中熱鬧落幕;然而在當年尚未開發的原始泥濘道路,甚至有盜匪打劫的險惡條件下,郭神父由高雄步行至萬金,精神毅力確實令人感佩。

現今萬金村大約有 80% 人口信奉天主教,過年期間,萬金家家戶戶門口的春聯畫的不是秦瓊和尉遲恭,而是洋味十足的耶穌畫像;每到 12 月份「萬金耶誕季」,更是萬人塞爆這座大武山下的小鎮,這是萬金的奇蹟,也是臺灣的奇蹟,更是教友們的天主奇蹟。

- 黃德寬譯:《天主教在臺開教記》(臺北:光啟文化,2003)

- 詹素娟:《清代平埔族的分佈與遷徙》(臺灣的語言方言分佈與族群遷徙工作坊 2008 年 12 月 27 日)

- 黃子寧:《天主教在臺灣萬金的生根發展》(臺大歷史所碩士論文,民國 93 年)

- 陳立中:《屏東縣萬巒天主教文化瑰寶-萬金天主堂》(歷史月刊 ; 242 期 )