國大代表「暗殺」事件

4 月 11 日這天,當臺北緝煙事件而一夕爆開來的風波,看似就要沉澱下來之際,花蓮縣警局的無線電台卻在剛過下班時間的傍晚,突然收到一封來自長官公署的至急件加密電報:「7098 0001 1420 2514 0451……」。

譯員在解密核對後,發現大事不妙。這封電報是直接由行政長官陳儀發出,並註記要在一小時內上呈縣長張文成。留守人員只好趕緊匆忙摸黑跑去敲縣長官邸的門,驚擾正準備歇息的長官。

當所有程序都跑完的時候,已經晚上 10 點了;為了讓鳳林區署區長下午 4 點前覆核這則密電,這位駐員只能依長官的意思,深夜發出這封電報。

害得陳儀驚駭萬分,非得確認真相為何的事情無他:堂堂制憲國民大會代表張七郎,竟然被暗殺身亡。國大代表出事非同小可,儘管他自己也曾下令「密裁」幾位地方菁英,但張七郎的死亡卻全在意料之外。震撼之餘,對於一頭霧水的陳儀來說,首要之務是向他這位熟稔的舊日部屬釐清事情經過:

據報,國大代表張七郎全家被暗殺,是否確實?

***

密電一層層轉交,終於傳到了地方行政基層的鳳林區長李守堅手上。緊盯著薄紙上幾行精練的電文,他一次又一次地來回閱讀,卻愈發感到膽顫心驚。要被追究責任了嗎?這一切是怎麼發生的?

幾天前的景象依然歷歷在目。在東部的清鄉正如火如荼地展開的此際,他該做何表態呢?他思忖種種可能性,試圖為自己開脫任何潛在的罪責。這封由花蓮縣政府漏夜轉來的公文,直要他給陳儀一個妥貼的回覆。

這個晚上,他一夜難眠。

在縱谷平原的迷濛夜色還沒完全褪盡,光暈才剛從海岸山脈的另一側隱約透出時,李守堅已經坐在辦公桌前草擬完一份公文,準備回寄縣府。然而,最清楚實際狀況的他,卻暗中在報告中交錯虛實:

奉悉,當經派員調查後據報。本區二二八處理委員會主任委員張七郎,於本月四日夜,駐軍拘捕暴動份子之際,該張七郎父子因拒捕被擊斃三人(張七郎、張宗仁、張果仁),並無全家被暗殺情事。

祖國政治的曙光

對於曾在殖民年代將兒子送到林獻堂等人出資興建的臺中一中就讀的張七郎而言,眼見戰後弊病叢生的祖國政治,實在使他既焦急又氣結。在他棄醫從政後,便決心不甘只是被動地受制於命運,而是要將他的熱忱付諸更進一步的行動,義無反顧地躍入時代之中。

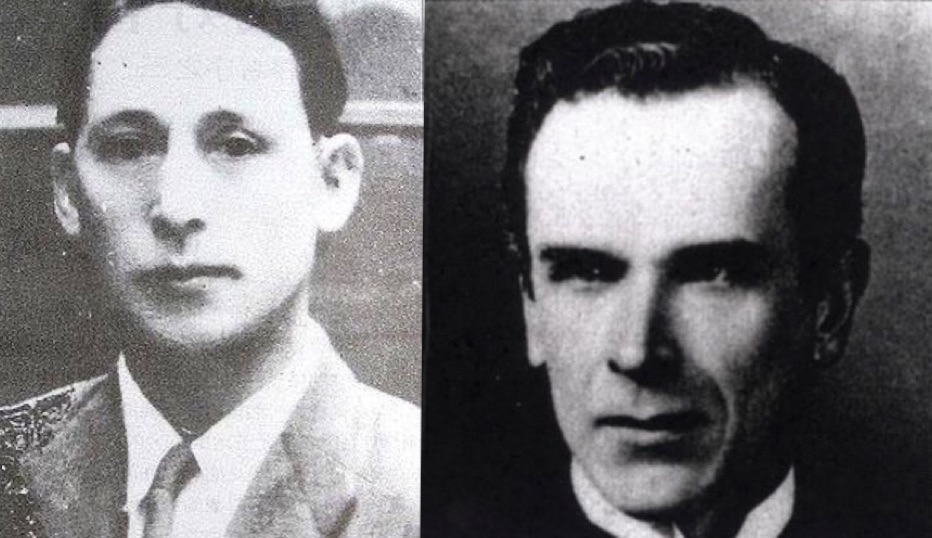

1946 年 11 月中,張七郎從省參議會舉辦的國民大會代表選舉中勝出,成為代表花蓮縣的國大,而有機會與連震東、林連宗、李萬居、鄭品聰、謝娥、陳啟清等 18 人,組成臺灣省代表團。浩浩蕩蕩地前往南京的這一行人,準備與來自中國各省的制憲國大與黨政要員們,共商終於要落實了的《中華民國憲法》。

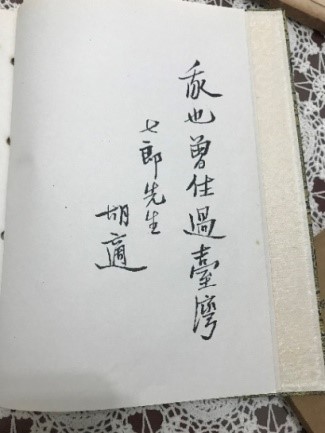

這次的出訪,讓他有機會與景仰已久的建國元勳們碰上一面,當面會會那些過去只曾耳聞的大人物。從在文化界享有盛名的胡適、鄒魯、胡庶華,到黨國高層于右任、白崇禧、丘念台、陳果夫等人,都在他的紀念冊上留下題字。

在「天下為公」、「任重道遠」等對於國家未來的客套期許之外,幼時曾隨著父親來到臺灣的胡適,更對他感到格外親切、一見如故;噓寒問暖之餘,還留下了句「我也曾住過臺灣」的獻詞。

另一方面,由於張七郎精通中文和英文,也讓他成為參訪團中其他不懂「國語」的代表們的即時口譯與代言人。在與這些高層們盤撋(puânn-nuá)的過程中,或許張七郎提及了臺灣的物產、殖民時代的剝削,以及對祖國的思慕。唯一可以肯定的是,他在閒聊的過程中,更一再試圖帶出臺灣當前情勢的難堪。

這些他為臺人爭取更美好生活的舉措,雖然沒獲南京當局的重視,但顯然被某些人鄭重地記了下來。同行的臺東縣國大代表鄭品聰,便曾在幾個月後私下向軍警人士透露:張七郎在大會中的行徑堪慮,他的「言論方面且時表露不滿現狀、政治之態度」。

不過會議上的這點小齟齬,絲毫未減損張七郎的好心情。隨著後來新憲法順利地表決通過,張七郎與同行的代表們也紛紛著手擘劃理想家園的藍圖,臺灣人的苦難很快地就會煙消雲散。

一回到臺灣,他便馬不停蹄地展開行動。首先便是與全體代表聯名發函外交部,要求政府保障臺灣人的國民地位,希望政府向長官公署施壓,不再將臺人看作被奴化的「皇民」。

或許是戰爭結束以來的情勢變得太壞,也或許只是再次嘗試遊說、請求政府調整政策,他們在這封請願書中詳細記錄著臺灣人的「悲痛」身世與處境,一次又一次地「瀝情臚陳臺人對祖國之事實與懇望」。臺籍的國大代表們殷切地期盼,陳儀政府不要再為了臺灣人曾受日本殖民而感到隔閡,而在施政上造成任何可能影響「民族團結的前途」的伏流。

另一方面,為了從頭阻絕並消弭本省人與外省人間的矛盾衝突,張七郎於是親自到花蓮各地巡迴演講,向鄉親們報告新憲法的內涵、施行要旨,以及南京會議上的光景。他是真心地相信,而且也熱切地鼓舞著他的同胞們:

憲法施行後的社會情景一定會有所改變,大家夢想中的那個祖國就要來到。

在他那些洋溢著希望的慷慨陳詞結束之前,張七郎總不忘勸勉臺下聽眾團結一心,無分本省外省地相互包容、建設國家民族的將來。對他來說,這一切的最終的目標,無非是讓蔣主席帶領的中國「成為世界一之富強國家云」。他的演說場場都博得滿堂彩,更吸引破百人前來聽講,迴響熱烈。

然而,事情還沒成功,他卻因為連日的操勞倒下了。除了高燒連日不退,「終日汗流如注,病狀經過,時重時輕,反覆無常」,病況有時更嚴重到他幾乎下不了床。儘管再有熱情,但受過完整醫學訓練的他,總無法放任疾病不管,以免惡化而誤了大事。

張依仁後來回憶,張七郎這時候應該是患了肋膜炎,靠著休息與按時服藥,多半都能完全康復。這使得張七郎從 1947 年 2 月中以來,幾乎都臥床靜養;診所與學校的事情,則安心的交由兒子們打理。

正當 2 月以來低至 10 度左右的凜冽天氣終於要漸漸和煦起來,而張七郎的病情也慢慢好轉的時候,一切卻突然在那天晚餐後變了調。

鳳林處委會

臺北的緝煙血案鬧大後,過沒幾天就透過收音機傳到了鳳林。

張七郎的親戚、鳳林初中教員張芳堯一聽到消息,便大肆敲鑼宣傳。很快地,島都的突發事件延燒到了東部小鎮,引發不小騷動。正當大家不知該何去何從時,自然想到曾赴南京見過蔣介石的國大代表張七郎。

面對來訪的地方人士,仍抱病在家的張七郎僅是簡單交代「水源地、糧食庫要守好,免被外鄉人誤導而增加不必要困擾」,試圖安撫大家相信政府的處置。但這說法顯然難以安撫惶惶的民心。

面對處在失序邊緣、一觸即發的小鎮局勢,鎮長林茂盛與張芳堯等人連忙出面,在戲院召開市民大會,討論安撫騷亂的民心等作為,並成立了處理委員會及青年團,安排曾赴南洋作戰的軍人與青年們負責治安工作,這才稍微緩解了地方的緊張情緒。鎮長林茂盛作為會議的主持人,於是當仁不讓地出任鳳林區處理委員會的主任委員。

但事情後來的走向與預期相去甚遠,一切似乎難以如此順遂地平靜下來。收音機陸續傳來陣陣各地令人不安的消息,似真似假,一切都彷彿在五里霧中。不只聽說臺北的外省人擁槍自重,一言不合就開槍,甚至有西部的原住民被濫殺的風聲傳出。

為了避免事情擴大與激化,處委會主委林茂盛、青年團的張芳堯副團長等人夥同張依仁,與區長李守堅展開交涉。後來,區長慨然允諾交出警局的槍枝彈藥,避免警員擦槍走火,釀成更大衝突。

不過成功接收警方武器的消息卻不脛而走,不到一天的時間就傳遍花蓮境內,意外地鼓舞了那些鐵著心要與國民黨軍隊決一死戰的青年。不僅有身著日本軍服的前南洋兵特地從花蓮港跑來,試圖出借來維護治安;還有隔壁萬榮區的阿美族人帶著竹槍、彎刀下山探詢,希望能藉以解救霧社與六龜的原住民同胞。

在處委會負責人的悉心解釋、安撫下,這些危機幸而一一蠲除;但一波未平一波又起,存糧見底的警訊再次在小鎮鬧得沸沸揚揚。眼見村民們的溫飽問題日益嚴重,民怨的激化已迫在眉睫,鎮長林茂盛只能盡速前往臺東靜浦購糧,並依賴懂得阿美語的衛生所員劉邦生等人同行協助翻譯、溝通庶務。

只是還沒買到糧食,他卻收到臥病在家的張七郎捎來的警告。身為鳳林處委會主委的林茂盛,被指控詆毀政府、「煽動青年暴動」、「毀法亂紀」等罪名的消息已在地方傳得繪聲繪影,似乎成了花蓮縣警方亟欲逮捕的頭號通緝要犯。為了活命,他只能逃亡。

至於與林茂盛同行購糧的劉邦生,由於不曾涉入事件,所以在山區稍微避了避風頭後,又重新回到鳳林衛生所工作。但他卻突然一反常態地變得十分沉默。

戰爭結束以來的這段時間,劉邦生基本上只是延續著過去日治時期在瘧疾防遏所的工作──擔任醫務助理的他,終日協助日本警察防疫、噴藥,並照護染上瘧疾的病患,為他們抽血、蒐集樣本與投藥。

後來因為地方基層行政人員的缺乏,像他這般有醫療或公衛經驗的臺籍檢驗員,於是被安插進衛生所與鄉鎮公所,負責各式傳染病的阻遏工作,有效而妥善地協助了政府與美方公衛專家在地方的實務執行。

儘管因為悉心的照護而獲得了「Malaria(瘧疾)先生」的美名,置身高風險的他,其實並沒有太多醫學相關的經驗;少數獲得的訓練,僅是在花蓮港羽鳥醫院、鳳林仲濱醫院的醫生身旁擔任助手時耳濡目染,或在參與瘧疾防遏講習會、修習熱帶醫學研究所的細菌病理學等課程的時候,才偶有接觸。也因此,受過完整訓練,能夠日復一日地為民眾看診、開藥的小鎮醫師張七郎,成為他格外仰慕、憧憬的對象。

然而他卻在山裡躲藏時,聽說了張家三人的死訊──為國家社會付出那麼多的人,竟然毫無來由地就遭槍決,天理……但這些震撼、惋惜與怨歎,他只能悶在心裡,唯恐自己一不小心也遭遇不測。

因為還有妻兒要養,他必須回到衛生所工作。

誰是兇手?

花蓮縣長張文成在回傳鳳林區署的回覆給陳儀之後,隨即又收到另一封特急密電。這次又是來自陳儀的消息,要求盡速查明:

誰是擊斃張七郎的兇手。

在收到這封電報的前一天,張文成剛看了鳳林警察所蒐集來的情報。那份報告中,不僅有獄中人犯的說詞,還有他派去請張七郎出面維持地方治安的巡官的紀錄:原以為重病在床的張七郎,卻隻身坐在庭院,看起來十分有元氣而怡然自適地剖削竹柴,準備製成一雙雙的筷子。難道張氏自稱要在家休養只不過是藉口,「托病婉復不理」的同時,正有其他盤算:

此次玉里緝獲案犯湯發財,據聞供稱此次事變中亦曾來鳳(鳳林),請示張七郎。聞張謂:『卅四年為臺灣假名光復,二二八為臺灣真正光復』等語。似此情形,該張七郎似有主謀情事,謹將所查得經過情形電復鑒核。

看到報告的最後,張文成不禁眉頭一皺,深吸了一大口氣,那紅潤浮腫的雙頰隨之振動。他這幾天的緊張情緒頓時一消,隨即發了封最速件給警備總部東部綏靖司令部。在這封電報裡,他簡要而隱晦地告知:鳳林警察寄來一份報告,可以證實 4 月 1 日鄭品聰國大的那則密電。

這份報告後來沒有上呈,成為他與東部綏靖司令部間的秘密。隔一天後,縣府才慢悠悠地發了份普通件公文,回報陳儀的問題:張家三人真的都死了,而警備司令部也已經知悉。

為了對照兩方的說詞,縣長張文成命人再次攤開這則 4 月 1 日由東部綏靖司令部轉來的「極機密」電報,試著釐清到底發生了什麼事情──

那天,臺東縣國大代表鄭品聰不知安什麼心,突然跑到花蓮縣憲兵隊投下了顆震撼彈。這個消息讓憲兵隊一時不知所措,只得連忙請示東部綏靖司令部處置。

鄭品聰的這次密報,劈頭就表明曾與他一起前往南京的戰友「花蓮國大代表張七郎」有問題,是個「行動詭秘」的壞份子,並暗示張氏「有共黨嫌疑」。然而指控不止於此,除了將矛頭指向可能有秘密活動的張七郎,更攻擊他的三個兒子。

鄭品聰認為,由於滿洲國隨著戰爭結束而落入共產黨手中,使得戰前曾住在「東三省各地甚久」的張依仁等人十分可疑,顯然早就被赤化,戰後返臺就只是為了某些地下陰謀。

延伸閱讀:在理想與現實衝撞下誕生的滿洲國

共產黨、圖謀不軌、組織叛亂的這些標籤一旦貼上,就很難再被撕下。而鄭品聰告密的這個時間點,也彷彿經過精密算計,此時正是警備司令部緊鑼密鼓地展開對於叛亂份子的清鄉時刻。

後來,這場風暴就在張家父子四人都毫無所悉之際,迎來了至為關鍵的 4 月 4 日。

死亡餘波

張家三人被殺的消息傳出後,各方人士莫不感到驚駭,認為這除了是場冤屈,更是縣長因為雙方的心結而密謀誣陷。國民政府情報組織在臺東的通訊員,在聽到了在地方流傳的各種風聲後,急忙向臺北總部回報這些耳語及事後餘波:

臺東一般參議員、地方人士頗感怨惜,議論本黨(國民黨)今後政令推行恐有所困阻;並云張為一善良代表,且未曾參與事變之活動,似此不分善惡而捕殺,今後公家之事何人敢為?

國大代表被殺的這起突發事件,讓東部民眾及地方有力人士戰慄不已。後來漫長的時間裡,不願再度插手政治,選擇沉默以保身家安全,許多人的「祖國夢徹底絕望了」。

另一方面,位在南京的國府特務頭子,在收到這件事的密報後,同樣也對東部綏靖司令部的處置深感困惑不解──大動作逮捕處委會成員就算了,為何處死無辜的國大代表?為了釐清緣由,高層於是命令潛藏在當地的特派員迅速查明: 這場暗殺活動,究竟是奉誰的命令?

.png)

指導單位:內政部