災難開始

迪文斯軍營在波士頓市區西北方 35 里一片起伏的丘陵地上,占地 5 千英畝。那兒原是沿著納舒厄河兩岸美麗的農村,在不久之前林中還有蓊鬱的樹木,現在都被砍成光禿禿的樹樁。它與其他軍營一樣,都是在極短的時間裡趕工建起來的,平均每天可以落成十點四棟營舍。1917 年 8 月當營房還沒全部完成時,這兒已經駐進 1 萬 5 千人。生活汙水直接就排進納舒厄河中。

它也和其他軍營一樣也受到麻疹和感冒的侵襲。不過那兒的醫官是一流的。官方對迪文斯營區醫院的評鑑結果,包括廚房在內,都給了最高分。評語中有「伙房官兵認識清楚,警覺性高」。

由於迪文斯的軍醫水準極高,羅斯諾還打算讓它承擔一部分研究工作,像是比較健康士兵口中的鏈球菌和感染者喉嚨的鏈球菌,或像研究為何黑人士兵的肺炎發病率比白人高,以及和麻疹有關的研究等。那年夏末,迪文斯軍營的安德魯.謝拉德(Andrew Sellards)少校把麻疹病患的分泌物加壓通過陶瓷過瀘器,分離出麻疹的濾過性病毒,並拿來在猴子身上作接種。 8 月 29 日,他已開始在一群自願者身上作試驗。

迪文斯唯一的問題是它的設計最大容量只有 3 萬 6 千人,可是 9 月 6 日已有超過 4 萬 5 千人在裡頭。營中醫院可以容納 1 千 2 百人,當時只有 84 名病患而已。因為迪文斯醫院的人力充沛得還有餘力可以同時進行好幾項研究工作,醫官素質最高,病房又幾乎全空,看來它足以迎接任何危機挑戰。

其實不然。

港區疾病出現之前一週,波士頓衛生當局就擔心「 8 月第 3 週從迪文斯軍營突然爆發嚴重肺炎,證實我們先前對感冒可能會先在軍中傳開來的懷疑。」

迪文斯的疫情可能來自波士頓的海軍共和碼頭,也可能是由迪文斯內部自己發展出來的,也可能已由迪文斯傳進波士頓市區。不管怎樣, 9 月 1 日迪文斯有四名軍人因肺炎住進醫院,接著 6 天,又出現 22 個肺炎病患,但這些病例都不被認為是感冒引起。

9 月 7 日,第 42 步兵旅 D 團的一名士兵被送到醫院。他痛得一被接觸到就慘叫,並且精神恍惚,被診斷為腦膜炎。

第二天他團上有 7 個人住院,懷疑又是腦膜炎。這是個合理的診斷,因為症狀一點也不像感冒,而且幾個月之前這個團才發生過不太嚴重的腦膜炎流行。虛心的醫官並沒有太大意,他們找了羅斯諾來幫忙。

羅斯諾親自帶了 6 位細菌專家來,日以繼夜工作了 5 天,找出 179 個病患並將他們隔離。羅斯諾等人雖然做了很多事,但離開時仍對營區軍醫充滿敬意。他向海軍上級報告,像迪文斯軍營那樣水準的醫官在其他海軍部隊中很難找得到。

接下來幾天其他單位也有類似感冒的病例。雖然醫務人員素質不錯,但還是沒把這些初期的病例與共和碼頭的流感聯想在一起,也沒有想到要隔離,甚至開始幾天的患者連病例都沒留下,因為它們被當成是春季流感的殘留。在極端擁擠的營房和餐廳,所有人還是混雜在一起。一天過去,兩天過去,突然間感冒像炮彈一樣炸開了。

那的確是一陣猛烈的爆炸。一天之內迪文斯有 1543 人感冒。9 月 22 日,全營區有 19.6%的人掛病號,其中 3/4 住院。這時肺炎死亡的病例開始出現。

9 月 24 日一天中有 342 人被診斷是肺炎。迪文斯通常有 25 名軍醫,現在加上其他單位和民間調來支援的醫生,共有 250 位醫生在照顧病患。醫生、護士、和醫務兵從早上 5 點半開始忙到晚上 9 點半,睡一覺之後又回去上工。但到了 9 月 26 日,當所有醫護人員已經支持不住,甚至醫生護士也開始染病死亡時,醫院只能拒收新病患。

紅十字會本身也在忙著處理傳到民間的疾病,可是還是設法抽出 12 位護士去支援。這批護士只是杯水車薪,而且其中 8 個人也病倒,2 個人去世。

這不是普通的肺炎。一位軍醫羅伊.格瑞斯特(Roy Grist)寫信給同事說:

病人開始時看來像感冒,到了醫院後很快發展成前所未見的猛烈肺炎。入院兩小時後顴骨出現紅斑,再過幾小時可以看到耳下出現青紫,蔓延到整個臉部,發紺的程度簡直看不出膚色是黑人還是白人。

帶氧的血液是明亮的紅色,沒有氧時它是藍色。發紺是因為病人的肺部無法把氧氣交換到血液中造成的。1918 年流感的病患發紺特別嚴重,整個身體變成我們手腕上看到靜脈的那種顏色。謠言說那不是感冒,是黑死病。

羅伊.格瑞斯特繼續寫道:

韋爾契、科爾、沃恩、羅梭這時都官拜上校,剛剛結束南部軍營的巡視。這不是他們第一次出巡,因為他們知道軍營將是流行的引爆點,在檢查時他們特別注意糾正可能讓流行病有立足機會的地方,並且花相當多的時間在討論肺炎上。離開喬治亞州的麥肯軍營之後,他們到北卡羅萊那的艾西維爾(Asheville)休息了幾天。

范德比爾特(Vanderbilt)家族在那兒鄉間建有一所美麗的莊園,韋爾契的老同事威廉.郝斯特在離它不遠的山區也建了一棟城堡似的房子(今天這棟城堡變成海漢普登〔High Hamptons〕渡假中心)。

他們在城裡最高級的葛洛夫公園渡假飯店(Grove Park Inn)裡聽古典音樂。韋爾契燃起雪茄。一位服務員過來告訴他禁止吸煙,他就和科爾到陽台上聊天。服務員又走過來要他們當裡面演奏音樂時須保持肅靜,於是韋爾契悻悻地離開了。

羅梭這時寫信給佛勒斯納說:「我們很好。韋爾契、沃恩、科爾和我此行收穫豐富,我們相信免疫是對付肺炎和其他傳染病最主要的途徑。這是個可以行動的假設,我們這個秋冬會在實驗室和病房各地作進一步研究。」

星期天早上這群專家回到華盛頓時已經充分休息而且精神抖擻,可是下火車時心情一下子跌到谷底。從等候在車站外接他們的人臉上焦急的表情,可以看出事情不妙。接待人立即把他們帶到陸軍軍醫署長辦公室。戈格斯人在歐洲,他的代理人開門時頭也不抬地說:「請立刻趕到迪文斯軍營。那兒西班牙流感爆發了。」

他們在寒風細雨中坐了 8 小時火車到迪文斯軍營。整個營區一團混亂,醫院成了戰場,戰火真的燒到家裡面來了。他們走進醫院時,看到一長列的隊伍直排到營房去,每人帶著自己的毛毯,或是被人抬著。

沃恩記錄看到的景象:

幾百名堅強的年輕人穿著制服,每批十幾個魚貫進入醫院。病床住滿之後他們只能被放在擔架上,但後面的人還是繼續擁進來。他們臉色發青,痛苦地咳出帶血的痰。

對病患的照顧幾乎不存在。基地醫院的設計容量是 1200 人,再怎麼勉強收容,用韋爾契的話「超過許可限度」時,也只能進入 2500 人。不過這時竟擠進了 6000 人。病床早已全滿,所有的走廊、房間、陽台都擠滿人,擔架上都是生病或垂死的人。

醫院中看不到任何消毒措施,也沒有護士。韋爾契到達時 200 名護士中的 70 人已經病倒,每個小時還有更多護士倒下,很多人都再也回不來了。床單和衣物沾滿不能動彈的病人排出的糞尿,醫院中充滿惡臭。

床單和衣物到處血汙,病人咳嗽時鮮血從鼻孔甚至耳朵湧出。許多士兵都才 19、20 歲出頭,這些平時身體健壯活潑的大孩子現在一個個全身發藍躺著,顏色象徵死神已經不遠。這景象讓韋爾契和他的同事不寒而慄。更可怕的是看到屍體散置在太平間周圍的走道上。沃恩報告說:

每天早晨屍體像木材般堆起來。他們被放在地板上,沒有次序也沒有系統。我們必須踩過屍體之間的縫隙才能走進驗屍間。

驗屍間裡的景象更加駭人。檯子上躺著一個大男孩,身軀一動就有液體從鼻孔流出。他的胸腔被打開,肺臟被取出,每個器官都被仔細檢查。結果很明顯不是普通肺炎,其他幾個驗屍結果都有同樣不尋常的現象。

科爾、沃恩、羅梭和其他科學家都又困惑又害怕。他們把韋爾契找來。

韋爾契年輕時曾追隨過世界頂尖的科學家,美國新一代優秀醫學家是他帶出來的。他到過中國、菲律賓和日本,看到過美國沒有的疾病。他多年來廣讀各種語言的醫學書刊,也聽得到世界各地尖端實驗室裡的傳聞。相信韋爾契應該能給他們提點意見。

可是韋爾契也不能確定。科爾站在韋爾契身旁,從來沒看他這麼緊張激動過。其實科爾也嚇壞了。他說:「我們幾個都困擾不要緊,我怕的是看到韋爾契博士剎那間也受不了的樣子。」

然後韋爾契說,「這一定是某種新的感染或瘟疫。」

韋爾契走出驗屍間後打了 3 通電話到波士頓、紐約、和華盛頓。他打到波士頓給波士頓醫院布萊翰院區的柏特.吳爾巴(Burt Wolbach),他是哈佛大學教授和首席病理學家,要求吳爾巴幫忙驗屍,也許他可以看出一點線索。

韋爾契也知道任何治療或預防的方法都得從實驗室中產生。他從紐約洛克菲勒研究所中找來艾弗里。艾弗里原先曾被洛克菲勒的軍方單位拒絕,因為他是加拿大人,不過他在 8 月 1 日取得了美國國藉。韋爾契打電話給他的那天,他正好從士兵躍升為上尉。不過更重要的是,艾弗里已經開始了他後來掀起細菌學革命的新研究主題,這次感冒剛好確定他要做的工作。

那天晚上艾弗里和吳爾巴都趕到營區,立刻開展他們的工作。

韋爾契的第 3 通電話打到華盛頓找查爾斯.理查(Charles Richard),他是陸軍軍醫署長戈格斯到前線時的職務代理人。韋爾契詳細說明了疾病的情形,和它將在迪文斯和其他地方傳染開的預測。因為流行即將發生,他強烈要求「所有營區醫院立刻開始準備,擴充空間」。

理查立刻採取行動。他下令所有軍醫單位隔離所有病患,並斷絕與營區之外平民的往來︰「在可能範圍內把感冒阻絕在營區以外非常重要……流行病通常可以預防,但是一旦被它侵入就很難再阻擋。」他也承認有執行上的困難︰「很少有像感冒一樣容易傳染的疾病……病患可能在沒有明顯症狀時就有傳染力了……這場戰爭中沒有其他疾病比它更需要軍醫採取積極措施。」

他也警告參謀長和師級副官:「新兵幾乎可以確定都會被感染。把部隊從迪文斯軍營調往其他地方的話,致命的疾命一定也會跟著散布……疫情沒結束前應禁止把新兵送進迪文斯軍營,並且不得把人員從這個軍營派往其他地方。」

第二天其他軍營也傳出爆發疫情的消息,理查再度想用韋爾契描述的內容來說服參謀本部:

他也力勸軍營間的人員調動除非是「軍事上緊急必要」否則要絕對避免。

戈格斯獨力打這場預防戰爭,可是輸了。

8 月 27 日當波士頓共和碼頭開始有人生病時,「哈洛渥克號」(Harold Walker)輪船離開波士頓開往紐奧良。在海上 15 位船員病倒,到紐奧良卸貨之後它留下 3 名船員在岸上就醫,3 個人後來都死了。當時「哈洛渥克號」正航向墨西哥。

9 月 4 日紐奧良海軍醫院的醫生在市區發現第一起感冒病例,病人是海軍船員,由東北部過來的。同一天又有第 2 名在紐奧良工作的感冒病患出現,接下來住院的 42 名病人中有 40 人都是感冒或肺炎。

9 月 7 日 300 名水兵從波士頓來到費城海軍基地。其中許多人連同其他地方來的幾百名水兵都立即被送到普吉灣(Puget Sound)海軍基地。還有其他人從波士頓經由芝加哥被送往大湖區的海軍訓練基地,那是世界上同類型最大的海軍基地。

9 月 8 日羅德島的新港海軍基地有 100 多人掛病號。

病毒沿著大西洋岸向南推進,跳過中西部內陸,擴展到太平洋岸。

同時在查爾斯海軍醫院裡,羅梭和他的醫師組員都已累倒,也被情況的嚴重嚇壞了。在艾弗里到達之前,羅梭和奇根可能是世界上第一個嘗試為這個致命對象研究疫苗的人。奇根同時也向 JAMA(Journal of the American Medical Association;《美國醫學學會會刊》)寄了一篇描述疾病的文稿,警告它會「很快傳遍全國,感染高達百分之 30 到 40 的人口,造成急性發病。」

奇根唯一不對的地方是『傳遍全國』,他應該說『傳遍全世界』。

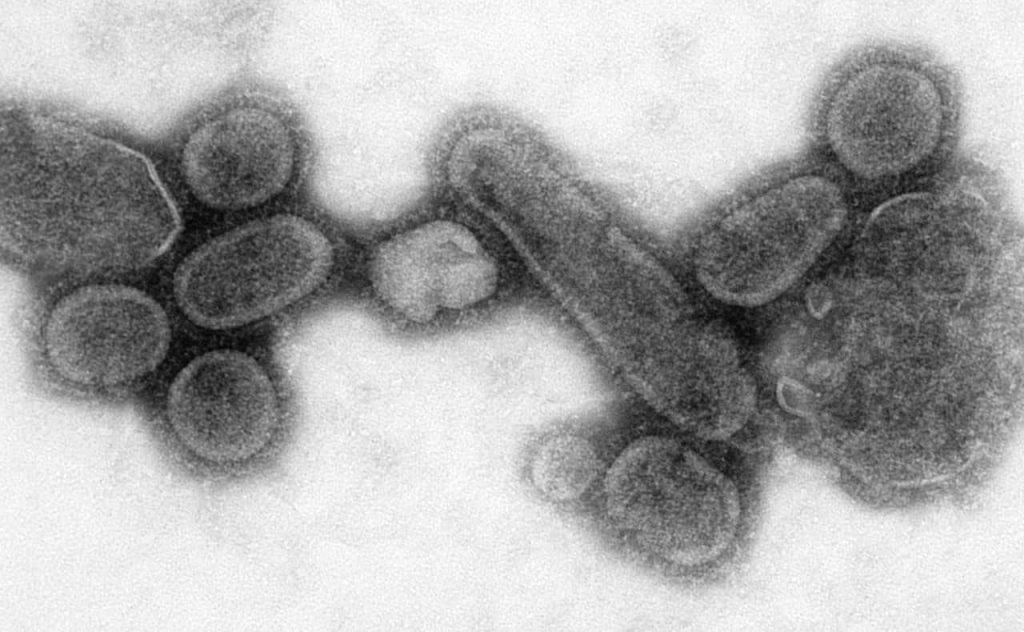

這種感冒病毒,或說是突變群、類品種,一直都帶著過人的潛能,也確實在殺人。這時全世界的病毒都經過了同樣次數的過渡,全世界的病毒都適應了人類身體,到達效率的頂點。全世界的病毒都變成致命病毒。

從波士頓到孟買和許多其他城市在 6 月經過前一波溫和病毒洗禮的地方,新的致命的病毒同時爆發開來。它們迅速造成的死亡率超過 1900 年鼠疫嚴重流行時的一倍。

當病毒到處擴散時,兩項艱辛的競賽正平行展開。

一項考驗是全國性的。在每個城市,每個家庭,每個商店、農場,沿著每條鐵公路和河流,深入礦坑最深處和山脈的稜脊,病毒都有它的辦法前進。接著幾星期,病毒考驗整個社會和其中的每個個體。人類得熬得住肆虐,不然就得倒地不起。

另一項考驗是在科學界。韋爾契、佛勒斯納、科爾、艾弗里、路易士、羅梭這幫人都被扔進比賽場。他們知道比賽內容,知道謎題是什麼,他們也不是全然無助。他們有一些工具可以用,他們也知道失敗的代價。

問題是時間有限。

歷史學家巴瑞透過史實和數字,重現 1918 年流行性感冒的慘況。這是近代歷史上第一次大自然與人類文明的大對決。在這場對抗中有人不願臣服於自然,也不願只是祈禱鬼神賜福,他們憑藉科技和智慧,挺身面對大自然的撲擊。

2020 年新冠肺炎疫情重創全世界。在感染人數已破千萬人、死亡人數不斷攀升的情況下,無論是各國政府的應對、人民對口罩的反應、傳染的峰期模式等等,許多情景皆與本書曾描繪的情形極度雷同。在這個嚴峻的時刻閱讀此書,不僅恰如其分,更極具意義。