最近蔚為話題的公視歷史劇《茶金》中演到了戰後的幣制改革,各方人馬針對「四萬換一塊」的劇情爭論不休,在社群上掀起無數論戰。

事實上,除了舊臺幣、新臺幣,臺灣還曾使用過各式各樣神奇的貨幣:墨西哥來的銀幣曾是臺灣人的心頭好?為什麼日本時代從使用銀券改成發行金券?到底什麼是「銀銅雙本位制度」?

除了新、舊臺幣間的變革,這塊土地上還曾有過哪些沾滿錢味的故事呢?今天,就讓我們帶你走一趟錢幣的旅程。

第一張底片:世界錢幣隨著海流,在此齊聚

在這裡要先說明一下,我們現在所稱呼的「臺灣」,通常指的是臺灣本島、澎湖群島以及周圍的綠島、蘭嶼、小琉球等島嶼。不過,事實上澎湖群島比臺灣本島還要更早被納入中華帝國的統治之中,在南宋至元朝時期澎湖就設有官署──澎湖巡檢司,因此澎湖率先使用來自中國的銅錢和銀兩,被納入中國的貨幣圈。而在臺灣本島,最早期原住民除了以物易物之外,精美的貝殼或珍珠也可能被當作貨幣流通。

隨後,臺灣貨幣的秩序隨著大航海時代來臨,面臨了天翻地覆的改變──來自世界各地的商人匯流至臺灣進行貿易與設立據點,各種不同的貨幣也隨之在這塊土地上流行。

像是來自中國沿海的商人,用的是中國的銅錢或船型的銀錠(也就是俗稱的元寶),西班牙和荷蘭商人帶來各自鑄造的銀幣,日本商人也攜來日本的銅錢。而在這些來自外國商人、令人目不暇給的錢幣中,又以西班牙的銀元最強勢。

西班牙在美洲的殖民地坐擁許多銀礦,因此鑄造了大量銀幣並帶來亞洲地區貿易,其中自然也包括臺灣;西班牙銀元上鑄有國王的頭像,當時國王的頭像是戴著假髮的,很像釋迦摩尼的髮髻,所以西班牙銀元又被稱為「佛銀」。

到了鄭成功家族統治的鄭氏時期,上述這些外國貨幣並沒有停止使用,只不過又有新錢幣加入這場大亂鬥。鄭氏委託日本協助鑄造屬於他們自己的錢幣──永曆(南明年號)通寶的銅錢,作為商業流通使用。

而在清治時期呢,清政府並未禁止臺灣使用原先流通的外國貨幣──當然,刻有敵對勢力年號的永曆通寶除外──政府甚至允許人們用外國銀幣納稅。當時,各商號的商人通常會在銀幣上頭蓋一個自己的戳記,代表這枚銀幣是被驗證過的真銀幣,也因此在市場上流浪過一陣子的外國銀幣時常變得面目全非,身上有著各種不同戳記的印記。

1860 年代開港通商後更是不得了,就和八國聯軍一樣,各式貨幣都能在臺灣使用,當中又以墨西哥獨立後所發行的墨西哥銀幣最佔優勢,而墨西哥銀幣上面鑄有雄鷹銜蛇的國徽,因此被稱作「鷹洋」。總而言之,從大航海時代到清治時期,臺灣的貨幣可是非常熱鬧,無論是身為貴金屬的「銀」或一般的「銅錢」都能並行使用,這也就是我們有時會聽到的「銀銅雙本位制」。

CC BY-SA 3.0)

第二張底片:紙幣登陸!你掉的是銀券還是金券?

當日本人攜著太陽旗浩浩蕩蕩地來到,臺灣也就跟著進入了紙幣的時代。

由日本殖民政府發行的紙幣成為臺灣貨幣市場中的主流,不過,可以想像,紙幣在臺灣的流通也不是一蹴可幾。在一開始的混亂時期,由於日本殖民政府剛剛成立,臺灣各地仍動盪不安,地方上有不少「土匪」出沒。儘管日本在臺灣已發行「日本銀行兌換券(簡稱日銀券)」為首的日本貨幣,並要求納稅時需使用日本貨幣,但世道如此混亂,臺灣人對日銀券的信心明顯不足。通常在拿到日銀券之後,臺人就將日銀券兌換成以前常用的銀幣,導致日銀券無法以面額價值流通(例如十元的日銀券,可能只能換到八元的銀幣)。腦筋動得快的商人們,計畫從甚至從當時銀價較低的香港等地,輸入銀幣至臺灣換取日銀券套圖利。不過由於商人們大量從外地輸入銀貨至臺灣,導致本來一圓日銀券在市場上理應不足以兌換一圓銀幣,後來反而變成一圓日銀券可換取一圓餘的銀貨。

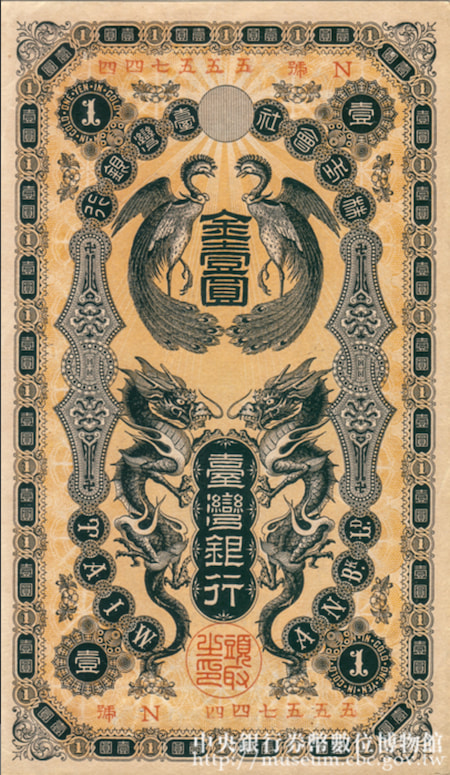

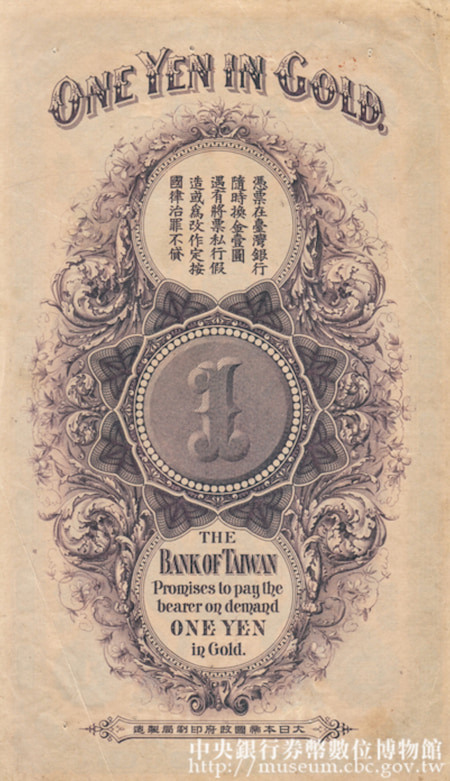

直到日本統治基礎日漸穩定、1899 年臺灣銀行成立後,政府開始發行「臺灣銀行兌換券(簡稱銀券)」,再一次試圖穩定貨幣。銀券是臺灣限定,只能在臺灣當地使用;也就是說如果有位來自日本內地的旅客踏上臺灣,需要將手上的日幣兌換成銀券才能在殖民地消費。

另一方面,日本本國是金本位制度,但如同剛剛提到的,臺灣長期以來是跟隨中國的銀銅雙本位制(後來是銀本位制),兩邊差很大。隨著臺灣的經濟發展重心從與中國對岸間的貿易,到與日本間的貿易,貨幣金融制度也隨著改變,臺灣銀行從發行銀券改為發行金券,臺灣正式進入了金本位時期。

1931 年,全球性的經濟大恐慌使日本等施行金本位制的國家面臨巨大壓力,擔心資金外流影響到國內的黃金準備,所以只好放棄金本位制,避免黃金的大量流出造成貨幣信用破產,惡性通膨、國家經濟崩潰。因此,臺灣銀行的金券也轉換為不與黃金保持一定數額的等價關係,也不能兌換黃金,貨幣發行也不以黃金為保證的「臺銀券」。(順帶一提,這種貨幣發行方式稱作「管理通貨制」,也是我們現在使用的貨幣發行方式。)

臺銀券的發行就這樣經歷的中日戰爭與第二次世界大戰,直到戰後初期的 1946 年 5 月,臺灣銀行被接收改組後才終止。

第三張底片:四萬換一塊的幣制改革真的有用嗎?

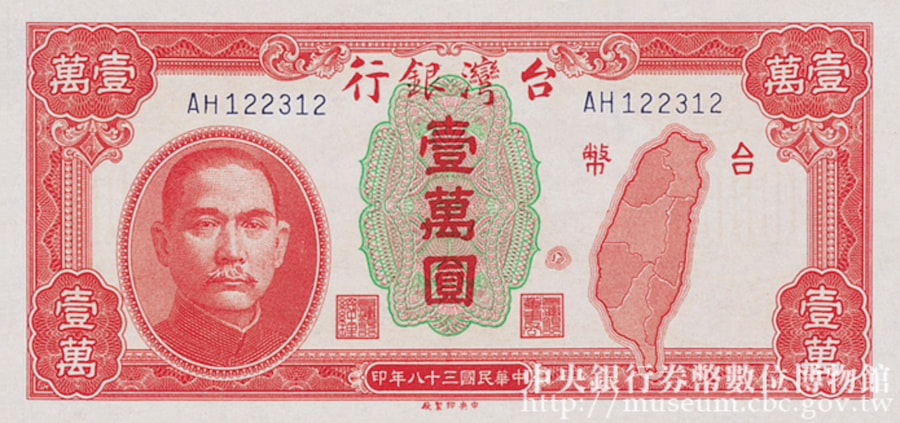

在中華民國接收臺灣、臺灣銀行改組後,行政長官公署領導下的臺灣銀行開始發行臺幣,這,也就是我們現在所稱的「舊臺幣」。

舊臺幣與臺銀券一樣,是屬於只能在臺灣地區使用的貨幣,與中國通用的法幣透過匯率進行轉換。然而,由於國共內戰爆發,像臺糖這樣的公營企業需從臺灣輸出物資給上海等中國市場,且必須要低於市價,讓政府得以平抑中國物價。這麼做的後果是,臺灣企業因低於市價的虧損造成公司缺乏營運資金,只能大量向臺灣銀行借貸。此外,臺銀也需協助融資給日益膨脹的軍政費用,在上述兩個沈重打擊下,舊臺幣的發行量大幅增加,惡性的通貨膨脹在臺灣蔓延開來。

為了解決此嚴重的問題,臺灣省政府在 1949 年 6 月 15 日公布〈臺灣省幣制改革方案〉與〈新臺幣發行辦法〉,推動貨幣改革,當中閃亮亮的重點,就是發行新貨幣──新臺幣。除了所謂的舊臺幣四萬元換新臺幣一元之外,同時也與美元匯率掛鉤,新臺幣一元兌換當時美金兩角。

有人認為實行幣制改革後,物價很快地穩定下來,代表幣制改革是成功的。但 1949 年末中華民國政府正式撤退來臺後,臺灣的財政赤字有增無減;貨幣改革只有短期的表面效果,財政赤字導致的惡性通膨問題事實上無法透過簡單的貨幣改革解決。惡性通膨真正的解方,是日後美援提供的各項物資,挹注了中華民國政府的財政狀況,最後才終於減少赤字。

尾片:臺幣到底是不是國幣?從臺灣銀行到中央銀行

寫到這邊,這段臺灣貨幣小史也即將進入尾聲了,最後和讀者們分享一個有趣的問題:臺幣原本是限於臺灣地區使用的貨幣,新臺幣也是如此。我們會說,由各國中央銀行發行的貨幣,稱為國幣。但是中華民國政府在中國另有一套國幣貨幣,到了臺灣後卻直接沿用新臺幣,那新臺幣的地位到底是國幣還是地區貨幣呢?

1961 年,中華民國中央銀行在臺灣復業後,同年訂定、發布《中央銀行在臺灣地區委託臺灣銀行發行新臺幣辦法》,將新臺幣從地區貨幣升格為「準國幣」。新臺幣由中央銀行委託臺灣銀行發行,紙幣上印「臺灣銀行」字樣,法定地位比照國幣,而到了 1970 年,新臺幣鈔券上印「中華民國」字樣,更加確立其「準國幣」地位。

真正讓新臺幣成為國幣,得等到 2000 年 7 月中央銀行訂定的《中央銀行發行新臺幣辦法》施行,停止委託臺灣銀行發行新臺幣,由中央銀行印製、發行具有國幣地位的新臺幣──於是,我們皮夾裡面的紫色兩千元紙鈔「櫻花鉤吻鮭」、藍色一千元「四個小朋友」、棕色五百元「梅花鹿」、綠色兩百元「蔣中正」和紅色一百元「孫中山」,才是中華民國在臺灣發行國幣的開端。

- 吳聰敏、高櫻芬,〈臺灣貨幣與物價長期關係之研究:1907 年至 1986 年〉,《經濟論文叢刊》(臺北:國立臺灣大學經濟學系),19:1(1991 年),頁 23-71。

-

吳聰敏,〈臺灣戰後的惡性物價膨脹(1945-1950)〉,《國史館學術集刊》(臺北:國史館),10(2006年),頁 129 - 159。

-

袁穎生,《臺灣光復前貨幣史述》,南投:臺灣省文獻會,2001。