1931 年 9 月 18 日 22 時 20 分,日本守備隊精心安排了一系列行動,為接下來的軍事襲擊找好藉口──河本末守中尉率領一組小分隊,以巡視鐵路為名,在奉天北面約 7.5 公里、離東北軍駐地北大營 800 米處的柳條湖南滿鐵路段上,引爆小型炸藥;並將 3 具身著東北軍製服的中國人屍體放在現場,偽造東北軍破壞鐵路之證據。與此同時,在鐵路爆破點以北約 4 公里的文官屯的川島中隊長,率守備隊南下,襲擊東北軍奉天駐地北大營,北大營頓時槍炮聲大作,九·一八事變爆發。

相對於日本的大動作,中國這方則顯得過於順從。事變當夜,東北邊防軍司令長官公署中將參謀長榮臻,奉張學良之命,令東北軍「不准抵抗,不准動,把槍放到庫房裏,挺著死,大家成仁,為國犧牲。」由於執行不抵抗命令,北大營 8000 名守軍,竟為僅有 300 名左右的日軍守備隊所擊敗。9 月 19 日上午 8 時,日軍幾乎未遭抵抗就佔領奉天全城,奉天東北軍則向錦州撤退。至隔天 10 時,日軍已先後攻佔奉天、四平、營口、鳳凰城、安東等南滿鐵路、安奉鐵路沿線 18 座城鎮。全國最大的瀋陽兵工廠、製炮廠及 9.5 萬餘支步槍,2500 挺機關槍,650 餘門大炮,2300 餘門迫擊炮,260 餘架飛機,以及大批彈藥、器械、物資等,更悉數落入日軍之手。

據統計,僅 9 月 18 日一夜之間,瀋陽損失就達 18 億元之鉅。後來一首流行於東北的民間小調如此訴說「九·一八事變」:「高粱葉子青又青,9 月 18 來了日本兵!先佔火藥庫,後佔北大營。殺人放火真是凶,殺人放火真是凶;中國軍隊好幾十萬,『恭恭敬敬』讓出了瀋陽城!」隔天,儘管短時間內面臨如此重大的損失,張學良仍然在北平協和醫院對天津《大公報》記者談話時說:「吾早下令我部士兵,對日兵挑釁,不得抵抗。故北大營我軍,早令收繳軍械,存於庫房。」此後,東北軍繼續奉行不抵抗主義,日軍僅用 3 個半月就輕易佔領遼寧、吉林、黑龍江 3 省。令東北淪陷的「不抵抗主義」究竟是誰的責任?成為歷史中各方辯駁不休的一個謎題。

張學良為蔣介石背了「不抵抗將軍」的惡名?

長期以來,中國大陸史學界和文藝作品,都普遍流行一種講法,說張學良是奉蔣介石之命不抵抗日軍侵略,故「不抵抗將軍」的惡名實屬冤枉,真相是張學良替蔣介石背了黑鍋。

這種觀點宣稱,蔣介石在 1931 年 8 月 16 日拍發電報給張學良。據事變時任陸海軍副總司令行營秘書處機要室主任洪鈁於 1960 年前後的回憶,他堅持 1931 年 8 月 16 日有銑電的存在,銑電內容寫道:「無論日本軍隊此後如何在東北尋釁,我方應予不抵抗,力避衝突。吾兄萬勿逞一時之憤,置國家民族於不顧。」

不過時至今日,仍未找到檔案出處。縱然在保存蔣介石文檔最全的《蔣中正總統檔案》中,也未能找到該電報。再者,若確有此份電文,20 世紀 90 年代後,張學良已恢復人身自由,他大可以此電昭示世人,為自己「不抗外寇、坐待東北淪陷」之罪開脫。不過,無論是接受日本 NHK 電視臺訪問,或是唐德剛口述歷史,還是哥倫比亞大學的口述歷史中,張一再強調「不抵抗」與中央無關;張氏也屢次否認銑電的存在。是故,在找不出銑電文本的證據前,我們必須對銑電存疑。

再者,引用或採信史料時,必須考慮當時的歷史背景──洪鈁「確有銑電存在」的話是在 20 世紀五、六十年代所說的。此時洪氏身處的中國大陸正時火紅年代,洪氏或許是希望有政治表現,於是作了違心之言。

綜合上述,既然洪鈁是在特殊的歷史背景下作證,且其所說的電報至今下落不明;而張學良又於 20 世紀 90 年代,在恢復人身自由的情況下,多次表明不抵抗是自己的決定,並否認有銑電的存在,張學良的說法因此比洪鈁可靠得多。

除此之外,曾任張學良機要秘書的郭維城,也宣稱張學良奉蔣介石電令不抵抗日軍。1946 年 8 月 24 日的《東北日報》載,郭維城在 1946 年 8 月 15 日發表廣播演說:

九·一八事變當時,張學良將軍在北平,一夜之間,十幾次電南京蔣介石請示,而蔣介石卻若無其事地十幾次覆電,不准抵抗,把槍架起來,把倉庫鎖起來,一律點交日軍。這些電文一直到現在還保存著,蔣介石是無法抵賴的。

由於郭氏言之鑿鑿,加上曾任張學良機要秘書,故其說法長期令人深信不疑。然而事實上,郭維城 1934 年才擔任張學良的機要秘書,九·一八事變時他根本不在張氏身邊。更何況 1933 年郭已加入中共,更陸續擔任要職:1945 年 10 月任齊齊哈爾護路軍司令員兼齊齊哈爾鐵路局局長、西滿護路軍司令員兼中長鐵路濱洲線區軍事代表、西滿鐵路局副局長。種種條件顯示,郭維城並不是一個可靠的證人。

「那時蔣先生根本不負責任,我根本沒有向他請示的必要。」:張學良稱不抵抗命令是因自己誤判情勢

事實上,九·一八事變當天,蔣介石根本不知道事變的發生。1931 年 9 月 18 日,蔣介石日記云:

從日記可以看見,蔣介石當日完全沒有提到九·一八事變。他關注的是如何對付汪精衛、孫科等人在廣州另立國民政府,及如何剿滅中共。直到 19 日晚上 7 時許,蔣才透過上海張群處拍來的電報,得知事變發生。9 月 19 日,蔣介石寫了一封電報給張學良電:

根據楊天石教授的研究:「『皓』,19 日,『戌』,約當 21 點至 23 點之間。可見,蔣介石得知『事變』是在 9 月 19 日晚到達南昌之後,其消息來源是上海。在此之前,他不知道事變的任何消息,也沒有從張學良處得到任何消息。」19 日蔣日記云:

然則,蔣介石有沒有在事變之前早就指示張學良不抵抗呢?事變時任第九旅旅長何柱國在《「九·一八」瀋陽事變前後》回憶道:

會談後,張學良親自告訴我,蔣介石對他說:「最近獲得可靠情報,日軍在東北馬上要動手,我們的力量不足,不能打。我考慮到只有提請國際聯盟主持正義,和平解決。我這次和你會面,最主要的是要你嚴令東北全軍,凡遇到日軍進攻,一律不准抵抗,如果我們回擊了,事情就不好辦了,明明是日軍先開釁的,他們可以硬說是我們先打他的,他們的嘴大,我們的嘴小,到那時就分辯不清了。」過了一星期,九·一八事變果然爆發了。

何氏之言,膾聲膾色,時間地點俱全,似乎可信,但也是偽證。據《蔣中正總統檔案:事略稿本》記載,1931 年 9 月 12 日,蔣介石整日都在南京,並未前往石家莊。「上午,與夫人等至天保城浙軍紀念塔野餐,下午,吳忠信執粵方汪兆銘復電」。

吳忠信的日記也能印證《事略稿本》所言非虛。吳忠信日記云:「偕三先生趁 11 時 30 分車,下午 4 時 30 分到南京。6 時,在陵園晤介石兄。」

綜合上述材料來看,蔣介石並未在九·一八事變當夜命令東北軍不准抵抗;有關蔣介石以電話或電報指令東北軍的說法,純屬子虛烏有。事實上,當時張學良手握重兵,雖在名義上歸附中央,實際上已形同割據一方,蔣介石根本無法強令張學良服從自己的意志。

1931 年 11 月 14 日,國民黨第四次全國代表大會第一次大會通過決議,「嚴令各省文武官吏若遇外侮入侵,應做正當防衛,嚴守疆土,與城存亡,不得放棄職守。」這次會議還通過了蔣介石率兵北上抗日的決定。11 月 23 日,蔣介石致電張學良:

由此也可見,蔣介石不能直接命令張學良行事,而是十分客氣地徵求其意見。至於張學良對中央軍進入其地盤之議,自然不樂從命,故未予響應。

誠如張學良晚年所言:「那時的中央沒有現在的中央這麼厲害,又不負責任,我為什麼要向他請示。」「這個事(指如何對付日寇入侵東北),我根本沒請示政府。」「那時蔣先生根本就不負責任,他不負這個責,我根本就沒有向他請示的必要。」

回過頭來看,張學良又如何解釋自己不抵抗日軍侵略呢?1990 年,張學良面對日本廣播協會採訪時說:「我認為日本利用軍事行動向我們挑釁,所以我下達了不抵抗命令,……我對『九·一八事變』判斷錯了。」「當時沒想到日本人會大規模進攻,所以判斷,不可乘日本軍部的挑釁而擴大事件。」

不過值得注意的是,張學良的說法只是一部分的真相──他之所以不抵抗,還有更為複雜的利害計算。

不顧中央屢次反對,堅持撤軍錦州、任命湯玉麟為熱河主席

張學良作為一個軍閥首領,固然不欲日軍侵佔其地盤,但又不願自己單獨對日作戰,損傷自己的軍事實力,故一直抱定不抵抗主義。就算事變爆發之初,張學良尚未洞悉日本鯨吞東北的圖謀;但隨著奉天淪陷,日軍不斷攻城掠地、步步進逼,日本的野心已經暴露無遺,張直至此時仍堅持不抵抗,那就不是錯判日本意圖所能解釋的了。

張學良於 1931 年 12 月力排眾議,堅持從錦州撤軍的行徑,尤其能說明此觀點──1931 年 12 月 2 日,顧維鈞發密電電給張學良,明示:「錦州問題,如無中立國團體切實保證,不劃緩沖地帶,如日軍進攻,應積極抵抗。」3 日,顧再度電張相勸:「兄擬將錦州駐軍自動撤退,請暫從緩。」5 日,顧維鈞更與宋子文聯名致電張學良:「現在日人如進兵錦州,兄為國家計,為兄個人計,自當力排困難,期能防禦。」國聯放棄錦州中立區計劃後,12 月 8 日,宋子文、顧維鈞兩次聯名急電張學良,要張氏「所提抽調駐錦軍隊一部分入關一節,請萬勿實行……吾若抽調一部後退,仍不能阻其進攻,不如堅守原防。」同日,蔣介石也致電張學良:「錦州軍隊此時切勿撤退。」

12 月 8 日,蔣介石又致電張學良,指示錦州的部隊切勿撤退,並詢近況如何。12 月 9 日,張學良則去電稱:「擬撤軍隊,原為戰略上因有步驟,並令以得力軍隊佈置於相當地點,度各處皆可應接,於戰事方有把握...」

張學良不顧南京國民政府屢次致電反對,仍堅持從錦州撤軍,退入關內。沒過多久,蔣介石復出。1932 年 6 月,汪精衛、宋子文等從南京飛北平,會晤國聯調查團。19 日,兩人會晤張學良,勸其在山海關地區與日軍「小加抗戰」,但卻遭張斷然拒絕。張學良在《雜憶隨感漫錄》中說:

談詢之下,汪表示政府打算在華北對日本用兵之意。我遂詢問,政府是否具有堅決的決心,有無相當的準備。我們不要再蹈往年抗俄之覆轍。汪答曰:「不是那個樣子的事,是因為政府受到各方面的言論攻擊,希望我對日本作一個戰爭姿態,小加抗戰,至於勝敗則所不計,乃是在政治上可以應付輿論之指責也。」

我聆聽之下,驚訝憤慨,遂即答曰:「政府既無準備和決心,擬犧牲將士之性命,來挽救延續政治之垮臺,我不取也。」汪遂曰:「這是蔣委員長的意思。」我說:「你若說是蔣委員長的意思,蔣委員長是我的長官,他會直接給我下命令的。他不會寫信,說汪先生你來同我商討。既然說是同我商討,這種並不是真正的抗戰,而是拿人家的性命,挽救自己的政治生命的辦法,我的表示是,決不贊同。」

當是之時,東北早已全境淪陷。是年 3 月,日本建立偽「滿洲國」,更得隴望蜀,覬覦華北。蔣當時希望張學良撤換庸懦無能的熱河省主席湯玉麟,揮軍「佔據熱河,與東三省義勇軍打成一片,」「威脅山海關,令倭寇使之不敢窺竊平津。」在蔣看來:「救國禦日之道,莫此為要。」他在日記中說:「致函漢卿,督促其實行之。」(《蔣介石日記》,1932 年 6 月 15 日)。

因此,蔣介石托汪精衛帶給張學良親筆信的內容,絕非只是為了虛晃一槍,敷衍輿論而已。縱然如汪所言,只是要張「小加抗戰」,「作一個戰爭姿態」,若然張學良是一個愛國將領,豈不是一個洗雪國恥的絕佳時機嗎?但張學良仍然毫無與敵作戰之意,繼續任命湯玉麟為熱河省主席,並兼華北對日作戰軍第二集團軍副總司令。其統帥的軍隊除轄第五軍團外,還有孫殿英的四十一軍、派遣義勇軍、蒙古騎兵旅等,號稱 8 萬大軍。

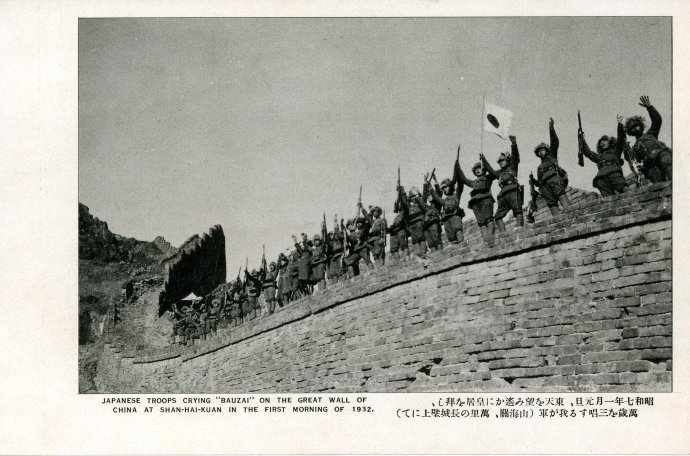

1933 年元旦,日軍開始攻擊山海關,長城抗戰開始。湯玉麟作戰則是一貫消極──在這之前,湯玉麟已悄悄將母親及其姨太太送往天津。3 月初謠傳日本人要進攻熱河,湯玉麟軍中僅有的 20 餘輛道吉卡車,滿載煙土運往關內。3 月 2 日,湯又率部狂逃察哈爾省的古源。3 月 3 日,日軍僅用 128 騎兵力,就佔領熱河首府承德。

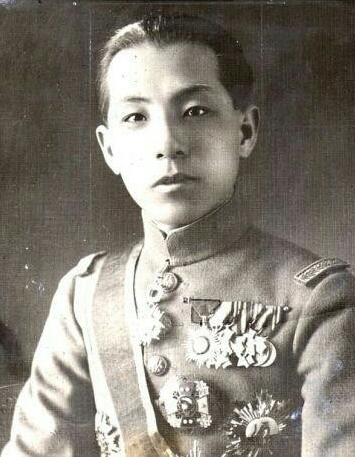

張學良的另一種歷史形象:貪生怕死、耽溺享樂

張學良對日軍作戰如此消極,是因其貪生怕死,缺乏保家衛國的責任感所致。就連張學良之父張作霖為日人謀殺的家仇國恨,都未能喚起其勇氣與良知。據司馬桑敦著《張學良評傳》記載:「張學良本擬於 9 月 10 日回瀋陽,張作相與張景惠先後來北平請張學良速回東北應付一切。張僅僅聽說土肥原著手組織暗殺團,日軍槍聲未響,就已嚇得他稱病躲進北平協和醫院。」。

九·一八事變爆發時,張學良夫婦正在北平前門外的中和戲院觀看梅蘭芳的京劇《宇宙鋒》。這恰恰諷刺,張學良最關心的,不是國土淪喪、祖業不保、生靈塗炭;而是他能否保住華北的地盤,繼續醉生夢死、尋歡作樂。他曾在電文中表示:「(東北)一有衝突,彼必同時以海軍威脅我後方,並擾亂平津,使我首尾難顧。」也就是說,張擔心如果與日軍在東北決戰,日本海軍會威脅北平和天津,自己在華北的地盤也會不保。

1932 年 8 月,胡適在《獨立評論》第 13 號發表《汪精衛與張學良》一文。該文認為,政府應明令懲處張學良「致三千萬人民數千萬里土地陷於敵手」之罪。文章指出,張學良⋯⋯

少年的得志幾乎完全毀了他的身體和精神,壯年的慘痛奇辱也許可以完全再造一個新的生命。如果他能決心離開他現在的生活,到外國去過幾年勤苦的學生生活,看看現代的國家是怎樣統治的,學學先進國家的領袖是怎樣過日子的,那麼,將來的中國政治舞臺上盡有他可以服務效勞的機會。—胡適(1932)《汪精衛與張學良》

丁文江在同一期《獨立評論》上,以《假如我是張學良》為題發表文章。他說:國難當前,我們希望張學良能夠犧牲一部分實力,為國家爭點人格,也讓日本人付出相當的代價。他還說:

假如我是張學良,要預備積極的抵抗,第一步先把司令部移到張家口。……假如我是張學良,我一定請中央一面派人點驗我的軍隊的槍支人數……,一面把所有華北的稅收機關由中央派人接收。—丁文江(1932)《假如我是張學良》

丁暗示張學良在軍隊人數與財政稅收諸端,皆有暗箱操作,弄虛作假之嫌。

當然,蔣介石對東北淪陷也有責任──他雖然要張學良堅守錦州,卻沒有下令東北軍反攻,也沒有派中央軍增援。直到 1936 年西安事變前,蔣介石的對日政策都是綏靖妥協的。他一面在日記中宣稱「國民亦無愛國之心,社會無組織,政府不健全」,片面指責國民「無愛國之心」,還說要「喚醒民眾」;另一面卻鎮壓力主抗日,滿懷愛國之情的北平學生,逮捕救國會七君子,實屬自相矛盾。

不過總括而言,張學良對東北淪陷應負最大責任:身為封疆大吏,卻堅持不抵抗主義,在國民政府及社會各界屢次敦促下仍消極應戰,撤退錦州駐軍。又任命聲名狼籍的湯玉麟鎮守熱河,以致日軍侵略熱河時,湯軍望風而逃。張學良的所作所為,導致日軍輕而易舉地鯨吞東北,三千萬人民淪為亡國奴達十四年之久。