香港自 1842 年開埠以來,基於歷史及地理條件,逐漸發展成一個海港城市、國際都會。它既是交通樞紐,聯繫著中國與世界,也是世界知名的東方之珠、購物天堂、金融中心,各地人口、貨物在此川流不息。這一切除了帶來知識、機遇、財富外,還有由細菌和病毒引起的各種傳染病 ,如 2003 震驚全球的非典型形肺炎 SARS、2014 年的中東呼吸綜合症 MERS、2017 年的茲卡病毒感染症 ZIKA 等。現今還應對著在武漢爆發的新型冠狀病毒(COVID-19,前作 Wuhan Coronavirus,下文稱為武漢肺炎)。因此,香港在應對全球性急速傳染病方面,可謂經驗相當豐富。

若回到十九世紀末至二十世紀初,當時有一場為香港帶來深遠影響的的鼠疫至今仍為人熟悉,後世更將這場疫情稱為第三波鼠疫大流行 (Third Plague Pandemic)。

鼠疫的起源

這場第三波鼠疫大流行與 2003 年的 SARS 及當下武漢肺炎同樣起源於中國。十九世紀中葉,中國雲南發生淋巴腺鼠疫 (Bubonic Plague)。到了十九世紀後期,疫情在廣州與珠江三角洲一帶爆發。香港與廣州、珠江三角洲為毗鄰,社會經濟緊扣在一起,交通往來頻繁,加上香港邊境沒有管制措施,最終在 1894 年 5 月 11 日被宣佈為疫埠。[1] 香港政府(後稱港府)隨即禁止華人離境,並檢查入境人士的健康狀況。

當時香港已經是全球為列前茅的貨物集散地 (entrepot),超過一半的中國出口,以及超過三分之一中國入口經香港轉口。同時也是由中國到美國加州、澳洲、紐西蘭、加拿大等國的移民路線的航運樞紐,大量移民經此轉至世界。有鑑於此,德國、奧地利、日本等國不得不密切關注香港的疫情,並與港府保持緊密聯絡,之後甚至限制香港船隻入境,限制和禁止香港乘客、船員登岸等。

可惜,鼠疫還是在一定程度上經香港蔓延至其他海港城市如孟買、新加坡,以至東南亞、歐洲、澳洲等地。在這危機下,港府旋即將其有限度干預的管治方針,改為在醫療、衛生等方面,極積干預,甚至強加管制,以控制疫情,力保香港的社會經濟。

認識不足下的緊急應對

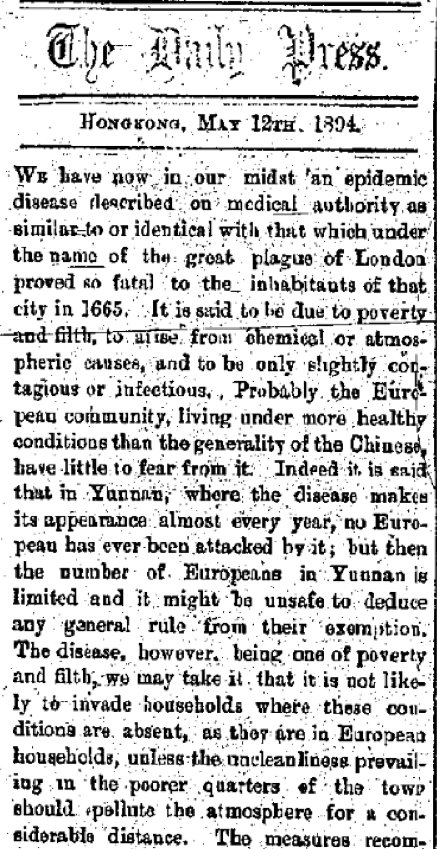

在十九世紀,環境醫學思想主導著英國醫學界,公共衛生理論大行其道,反而與疾病傳播息息相關的細菌學說則未被廣泛接納。在對鼠疫傳播沒有足夠認識的情況下,港府推斷當前的鼠疫很可能是 1665 年倫敦大瘟疫(Great Plague of London)的再版,由不潔物質及骯髒環境所引起的疫情,因為香港的個案均集中在較貧窮、擠擁、污穢的地區──恰巧都是華人佔多數的社區──太平山的水池巷(Tank Lane)和樓梯街(Ladder Street)一帶。[2]

根據當時官方報告,1894 年的患病人數為 2,679,死亡人數為 2,485。這個數字究竟有多震撼呢?2003 年 SARS,香港的感染人數為 1,755 人,其中 299 人死亡,已足以使整個社會陷入恐荒,更可況是一百多年前的香港社會呢!

由於華人冠絕鼠疫感染及死亡人數,[3] 所以當時的西方醫學界認為這些危險的微生物與中國人的生活環境和生活習慣有關。有人甚至撰文說,這是一種骯髒的原始的疾病,與染病者的不文明程度有關。

出於疾病傳播認識的限制與公共衛生論的影響,港府逐由 1883 年成立的潔淨局(Sanitary Board)專責處理疫情。此局擁有相當廣泛的權力,包括對私人居所的檢查、清潔堆滿垃圾的房屋、將傳染病人移至隔離的醫院等。潔淨局接手後,隨即成立永久委員會,並於 1894 年 5 月,頒佈了 12 條《香港治疫章程》來規範治疫方向,內容包括街道及樓宇消毒、家居檢疫、隔離治療、屍體處理等方面。潔淨局更可引用《1887 年公共衛生條例》,接收不符合衛生要求的房屋來處理鼠疫事宜,以減輕鼠疫帶來的人命和經濟損失。

為了執行《香港治疫章程》,港府組成了 300 人史路比郡步兵團 (Shropshire Regiment)。他們除了消毒樓宇及渠道外,還專門搜查太平山的華人住宅區,找尋匿藏的鼠疫患者。若兵團發現居民發高燒,頸部、手部等淋巴腺脹大,即列為病患者,必須送往「海之家」接受隔離治療,因為官員及醫生均認為鼠疫能人傳人。病患家中的傢俬、衣物等均須清毒,必要時可以燒毀。

在對抗疫情初期時,港府設立了負責處理鼠疫的醫院「海之家」,以隔離鼠疫患者。它是一艘名為 Hygeia 的醫療船,停泊在西角的對面海岸。[4] 隨著病患增加,「海之家」不勝負荷,港府便將堅尼地城警署改為「堅尼地城醫院」(Kennedy Town Hospital)、將新落成的屠宰場改為臨時醫院(Slaughter House Hospital),並增建「堅尼地城玻璃廠醫院」(Kennedy Glass-Work Hospital),以應付日益增多的病患。

由於尚未掌握鼠疫的特性,港府連鼠疫患者屍體也不敢輕率放過。港府規定任何人都不得認領病患的屍體。病患的屍體也必須在潔淨局所定的專門地方埋葬。所有屍體須被撒上石灰,才可放入棺材,再在材上鋪上石灰。墓地最少要深九寸,確保屍體不會外露。華人棺木另加記號,由東華醫院負責。[5]

華人的不滿與反抗

然而,港府控制鼠疫的措施卻引起華人各種不滿。首當其衝就是華人不滿港府以西醫治療鼠疫患者。箇中原因複雜,有的人因為沒有接受過西方教育,加上言語不通,不了解西醫;有的是對西方療法深存恐懼,如病患要服用 12 盎斯的白蘭地加藥,頭上敷 6 磅冰,手部、頸部及腳部也分別敷上 1 磅冰,加上療效成疑, [6] 令華人避之則吉;有的只信任中醫。因此,在極端的情況下,華人患者寧願選擇死在街頭或山邊,也不肯就醫。

由於港府逐戶搜查及消毒行動沒有特定時間,總是突如其來,有時更在晚上進行,令華人感到十分滋擾與不便。另外,若在搜查時發現屋內有鼠疫患者,該房屋內其他住客便在 24 小時內搬走,房屋最少要徹底消毒三日,再經潔淨局批准才可入住。但港府沒有為搬出的居民提供臨時居所,加上香港已成疫埠,受影響人士又不能離開香港另覓住處,頓成無家可歸,人心惶惶。

潔淨局處理鼠疫患者屍體的方法也引來不少爭議。華人十分注重安葬,由儀式到墓地的選擇都十分講究,而潔淨局的做法則一切從簡,消毒至上。此外,華人運送屍體返鄉安葬的風俗也被忽略。在香港工作的華人祖籍多在中國內地,流落異鄉,大家都希望死後能將遺體安葬在家鄉。但基於疫情關係,當時的屍體一度無法運回家鄉。

一河之隔的廣州政府處理手法與港府的措施形成強烈對比。在疫情初期,廣州政府先是頒佈告示,向大眾交代疫情。地方政府同時向北京的朝庭匯報疫情,讓太醫開立處方,並頒佈民榜,告知天下。另外,廣州官員會代表大眾向神明祈福,請求明寬恕,以安民心,因大眾多假定鼠疫與鬼神有關。

基本上,政府官員沒有太多直接參與控制疫情,更別說什麼強制搜查,不少實際工作由地區鄉紳及慈善團體負責。例如:廣州的愛有善堂和地方有名望的之士紳資助研製防疫丹藥,派發給大眾。當地居民生活不如香港的華人般飽受滋擾,華人對港府的期望更顯落差。

以上種種不滿,加上在華人社區中流傳的謠言的催化,包括:外國人借消毒家居及家居檢疫為名,實對婦女及小孩有不軌企圖;鼠疫是由西方人散播的等,華人作出各式各樣的反抗。例如:調查員在太平山住宅區搜查時被擲石頭。部分華人為逃避家居檢疫,想盡辦法隱瞞疫情,甚至將死去的鼠疫患者棄屍街頭,或者拋到海裏去,如 1900 年,412 具屍體被拋入維港。還有,華人將屍體藏起,以逃避港府的埋葬安排。

比較嚴重的一次衝突發生在 1894 年 5 月 20 日。東華醫院主席劉渭川(Lau Wai Cheun)與四百多名華人領袖鑑於華人不滿情緒高漲,與港府代表開會,要求讓病疫者回廣州及免入屋搜查,可惜全被駁回。會議期間,劉渭川的公司東山湖被人破壞,會議被迫中止,劉渭川的轎夫也成為被襲對象。最終,劉渭川須在警方的護送下離去。若追究群眾襲擊劉渭川的原因,大概是劉渭川身為潔淨局成員,卻不保護自己華人的利益。為了打擊華人的暴動,港府在 5 月 24 日派出炮艇「特威德」(Tweed),停泊在東華醫院及太平山對開海面,以示警告。另又嚴懲四名襲擊劉劉渭川的苦力。

港府面對這些反抗,除了嚴懲違規者、積極闢謠外,也意識到若不作出讓步,既不利於防疫工作,也可能會釀成更大規模的暴動。經過與廣州政府一番討論後,終於准許華人鼠疫病患離港回廣州就醫,但須經香港醫生批准。此外,華人病患屍體可以運回內地安葬。最後,華人患者一律送往由東華醫院管理的堅尼地城玻璃廠醫院。如此的安排才令華人不滿情緒稍為平息。

整體而言,港府的權力隨防疫、檢疫、治療等措施,有意無意地延伸至過去較少被干預的華人生活,最終引起華人反抗。此時,將西方的衛生防疫置於首位的港府也需要與清朝地方政府協調,並對華人妥協,以排解華人的不滿情緒,減低社會不穩的風險。不幸的是,由於一直未能追蹤到病源,鼠疫危機持續。

接續下來的數年裏,香港每逢 2、3 月發病個案便開始增加,7 月前達至高峰,之後疫情可能暫緩,循環不息。在 1895 至 1901 年間,鼠疫奪去了超過 8,000 名香港居民的寶貴生命,但無人能看到盡頭。其他海港城市也在類近的鼠疫循環之中,飽受煎熬。這鼠疫循環最終因細菌學研究的突破,在 1906 年後才得以逐步打破。

追蹤病源

港府在抗疫之時,世界各方專家一直積極追蹤病源,像今日香港微生物學家袁國勇團隊所做的一樣。

1894 年 6 月,日本醫學專家北里柴三郎 (Shibasaburo Kitasato)及法國政府委派的耶爾森醫生(Alexandre Yersin)先後抵達香港進行研究。兩人的研究歷程大為不同,北里柴三郎先生受港府所託,在港府的協助下,取得鼠疫患者屍體作解剖。而耶爾森醫生則不是,需要賄賂英軍來取得鼠疫患者屍體,進行解剖和研究。最後,兩人同樣發現致病的元兇其實是一種桿菌。但由於耶爾森醫生的研究報告較詳細,故國際醫學界將鼠疫桿菌名命為「耶爾贊氏鼠疫菌」(Yersinia Petis)。可惜的是,此時仍未能確切找到這種桿菌的傳播途徑或媒介。

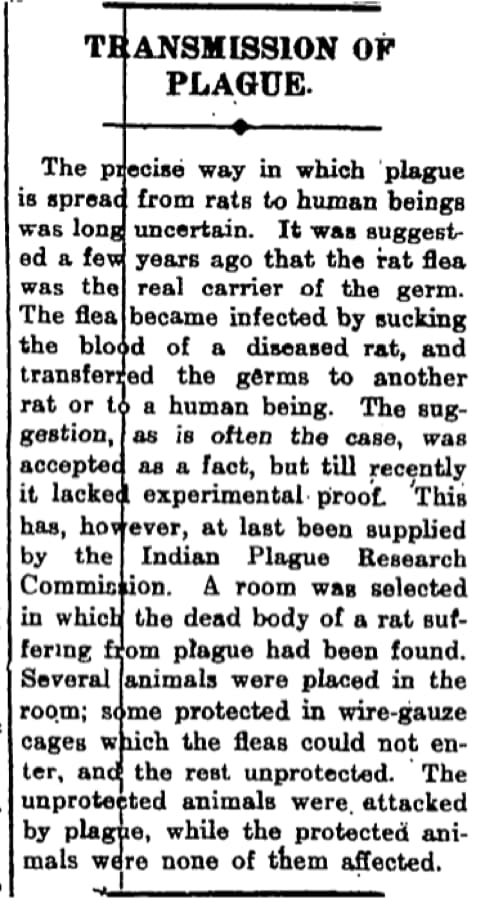

1895 年,澳門首席醫官施利華(Dr. Gomes da Silva)考察廣州的情況後,發現老鼠、跳蚤、鼠疫患者三者的關連,只是無法知曉傳播的途徑或媒介。1904 年,Dr. J.M. Howie 及 Dr. H. Dobson 在大量醫學證據中,初步推論出跳蚤可能是傳播媒介。1905 至 06 年間,設於印度孟買的印度瘟疫研究委員會 (Indian Plague Research Commission) 成功證實了這個假說,並在已知的 1500 種跳蚤中,找到 100 種能將鼠疫從老鼠身上傳到人。其證實假說的實驗大致如下:在房間裏擺放一隻因鼠疫死去的老鼠屍體。然後,將幾隻動物放入同一所房間。其中部分用鐵絲網保護,確保跳蚤不能進入。其他的就沒有鐵絲網保護。

結果,沒有鐵絲網保護的動物全部感染鼠疫,受鐵絲網保護的則安然無恙。這結果推翻了信奉多年的防疫隔離理論──鼠疫是經人與人接觸而傳播。由於各地政府逐步能對症下藥,疫情才逐漸緩和下來。故事說到這裏,方能叫大家稍鬆一口氣。

結語

這場鼠疫爆發是香港的衛生政策及醫院體系發展的轉捩點。

抗疫期間,港府遭受各界批評,被指過去逃避衛生、醫療等責任而釀成鼠疫爆發。故在 1894 年後,港府落實執行衛生條例、改組潔淨局等。此外,港府也致力改革醫療體系。她在 1895 年成立醫務委員會,全面檢視當時的醫療編制。委員會於 4 月發表長達 85 頁的 《1895 年醫務委員會報告書》,除了一系列人手培訓、體制改制建議外,報告書也銳意使西醫在華人社區普及。港府也於 1905 年建立病理檢驗所(Bacteriological Institute),即現今的香港醫學博物館的前身,是香港第一所專為公共衛生而興建的臨床化驗所,目的是預防及控制當時在香港爆發的鼠疫及其他傳染病。

由此可見,人類社會每遇受巨大自然災難時,若不是被摧毀,就是改革、進化。然而,諷刺的是,無論人類社會如何進化,總會被自然殺過措手,鼠疫、SARS 如是,當下的武漢肺炎也如是。不得不靜下來,想一想,自然是在攻擊我們,亦抑或只是想提醒我們前事不忘,後事之師呢?

[1] 1894年5月香港被宣佈為疫埠(infected port)的確實日子有兩說。“The Great Plague of Hong Kong” 為 5 月 10 日。而《香港西醫發展史, 1842-1990》則根據檔案CO 129指出應為 5 月 11 日。筆者則取後者。

[2] 根據 1891 年的人口普查,當時全港總人口為 217,936,華人人口多達 210,926。他們多集居於香港島的維多利亞區,方便在碼頭、貨倉等地方工作。

[3] 華人患病人數為 2,619,死亡人數為 2,447(總數為 2,485),佔整體死亡率 93.4%。

[4] 西角,譯自英文 West Point,是香港一個已消失的地名。大約位於現時皇后大道和薄扶林道的交界對出。

[5] 東華醫院於1870年按《倡建東華醫院總則》而成立。取名「東華醫院」,用意是「廣東華人醫院」。早期以中醫中藥療法,贈醫施藥,並且設有大廚房,為留醫病人煎中藥,受華人歡迎。在香港發生鼠疫之後,開始加入西醫藥療法。

[6]據《香港西醫發展史(1842-1990)》一書所示,入「海之家」的鼠疫患者多是病逝。

- 曹樹基,〈1894年鼠疫大流行中的廣州、香港和上海〉,載《上海交通大學學報 (哲學社會科學版》, 2005年,13(4),頁72-81。

- 羅婉嫻,《香港西醫發展史, 1842-1990》,香港:中華書局(香港)有限公司,2018。

- Chan-Yeung, Moira: A Medical History of Hong Kong: 1842-1941 (Hong Kong: Chinese University Press, 2018).

- Echenberg, Myron J. Plague Ports: The Global Urban Impact of Bubonic Plague, 1894-1901 (New York: New York University Press, 2007).

- The Hong Kong Daily Press

- Pryor, E. G. "The Great Plague of Hong Kong". In Journal of the Hong Kong Branch of the Royal Asiatic Society, 15 (1975), pp. 61-70.

- South China Morning Post

- Starling, Starling, A. E., and Hong Kong Museum of Medical Sciences eds: Plague, SARS and the Story of Medicine in Hong Kong (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2006).