1624 年 8 月 26 日,在幾個月前經歷與明軍於澎湖的大戰失敗後,荷蘭東印度公司派出新任長官宋克(Martinus Sonck),接受唐人甲必丹李旦的斡旋,率領船艦撤離澎湖,來到臺灣。他們發現大員與赤崁之間,有個船隻避風的好港灣,而且中國與日本的海商早已在此泊船貿易,因此,他們決定好好使用這個港灣。這也開啟了荷蘭人在臺灣的經營。

最初,他們以大員西北邊的沙丘「北線尾」上建立居所、城堡,並且延續中、日海商的貿易傳統,於北線尾島的南邊交易,運用簡單的木板和竹子就設立起商館。

只是北線尾欠缺井水等各方條件不佳,在 1625 年,宋克召集議員開會,希望將商館與住宅區遷移到隔著海的對岸「福爾摩沙本島」,並且透過貿易吸引中、日商人前往那裡,逐漸擴展城市的規模。宋克立刻落實這個議案,隔日他便前往福爾摩沙本島,向新港社買地:「十五疋棉花布(cangan)買到公司所需要的那麼大的土地」,這個地方後來被稱為「普羅民遮市鎮」(Provintien,普羅岷西亞),也就是唐人稱的赤崁一帶。

不過,根據第二任臺灣長官德·韋特(Gerard Frederikszoon de With)向巴達維亞總督的報告,赤崁地區疾病嚴峻,唐人都已經逃走。因此,在 1627 年,不論是商館、住宅區又被迫遷回北線尾。

熱蘭遮市鎮出現的契機也由此開始。

一、回到海上沙洲,熱蘭遮市鎮崛起(1628-1639)

在同一時間(1627),由於沿海的中日海盜以及臺灣原住民的壓力,加上西班牙人占據臺灣北部,當時,荷蘭人一面繼續在北線尾建造城堡、倉庫,其實,也準備將商館遷到大員上。

1628 年,大員商館建立後,唐人的船隻也就自然到附近進行交易,因為大員港的出入有賴天候,偶爾需要於大員北邊停靠數日裝卸貨,等候合適天氣,這也讓唐人商人在商館附近開始擇地建屋,逐漸形成新市鎮。

1635 年以後,隨著赤崁的農業發展,因此來臺的唐人顯著增加,讓這座伴隨 1634 年完工的熱蘭遮堡主堡發展的熱蘭遮市鎮也迅速擴大,到 1638 年時,已有約一萬名唐人居住,從事著捕鹿、種稻、種甘蔗以及捕魚的生活,引起荷蘭東印度公司開始思考徵收諸如人頭稅、房屋稅、地契稅、房屋地產買賣什一稅等,也確實從該年起規定每月 10 日收稅,以緩解熱蘭遮堡建造的龐大消耗以及軍隊的生活開銷。

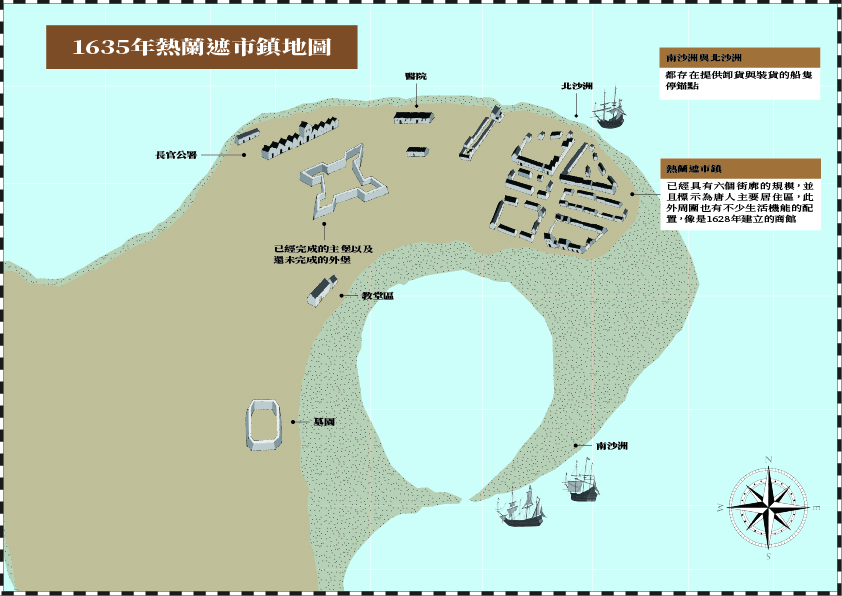

根據芬伯翁(Johannes Vingboons)在所繪製 1635 年狀態的熱蘭遮堡與熱蘭遮市鎮平面圖,當時熱蘭遮市鎮已經具有六個街廓的規模,並且標示為唐人主要居住區,此外周圍也有不少生活機能的配置,除了商館,還包括醫院、教堂區(或墓園);其次,則是可以看到已經完成的上層主堡以及還未完成的下層主堡雛形,並且已經存在長官公署、與延伸的倉庫、宿舍區;再者,可以看到分別於南沙洲與北沙洲都存在提供卸貨與裝貨的船隻停錨點;另外,也能夠看到北線尾南端的舊商館,仍然有唐人聚落。

二、打造一座荷蘭風格的熱蘭遮市鎮(1640-1648)

由於熱蘭遮市鎮主要是由唐人從暫居到定居的發展,不少就地取材使用茅草、竹子當作建材的房舍,造價不高卻容易發生火災,因此,荷蘭東印度公司曾屢次禁止,更要求改換磚瓦建材,但成效不彰;其次,許多唐人會利用市鎮的住屋前豢養豬隻,造成市鎮汙臭,也是多次禁止,但養豬人家僅僅是將豬舍移到屋後,便不了了之。種種使得市容髒亂的行為,荷蘭東印度公司屢次禁令無效,在 1643 年下令嚴格禁止並且開罰:

公告後 8 日內,必須將所有茅草竹屋拆下,違者該屋沒收,另罰 25 里爾。

再加上,從 1640 年代開始,便有大量從福建進口瓦片、磚頭的記錄,可見隨著熱蘭遮市鎮的發展,荷蘭東印度公司有意於此進行整體規劃。公告 8 日內,必須將所有的豬,趕去第一漁場,在所插的界柱南邊飼養,違者沒收所有的豬,另罰 25 里爾。

1643 年,熱蘭遮市鎮建造新的墓園。可以看見在荷蘭擊敗西班牙人的這一年,或許是因為成為臺灣唯一的殖民統治者,信心大增,決定大力整頓熱蘭遮市鎮,同時因為明帝國內部的紛亂,造成難民出逃,也為開發臺灣地區提供豐富的人力,在 1644 年更決定增加收稅項目,像是所有商品都需課徵什一稅。

1645 年開始,荷蘭東印度公司決定修建城堡與市鎮間的道路,第八任臺灣長官卡隆(Caron)更向總督描述修築道路的過程。卡隆所報告的道路、護岸與剷平廣場工程,經費則是來自每個月向福爾摩沙唐人所收的稅賦。此外在 1645 年,荷蘭東印度公司不僅是鋪設城堡到市鎮之間的道路,也針對熱蘭遮市鎮的街道,將街道中央利用蠔殼造高,並用磚頭建造排水溝。

不過,隨著唐人大量移入,還是造成大量脫離市鎮規劃的房屋漸漸出現,為避免將來難以整頓,荷蘭東印度公司決定向熱蘭遮市鎮的南邊擴展,並且提早進行規劃。當時第九任臺灣長官歐沃特瓦特(Pieter Anthoniszoon Overtwater)便回報巴達維亞關於他們對熱蘭遮市鎮擴展的規劃:

在那南邊有個好的港灣,我們想先以柱子替代磚頭,把港灣造出 120 呎,則這市鎮還留下有 45 呎。那裡經常有很多舢舨和戎克船停泊,他們都非常贊成這個計畫,這計畫圖再此附寄給你。

.jpg)

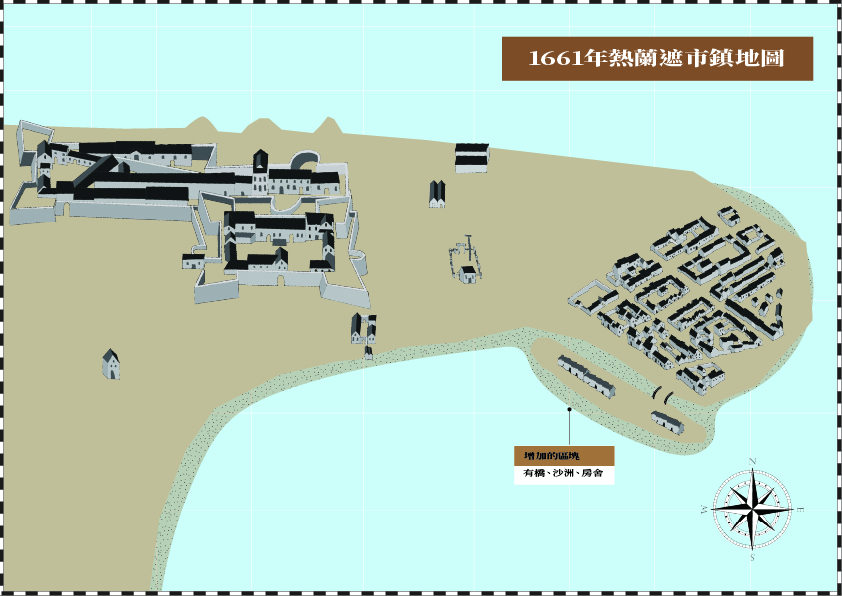

再根據《東西印度驚奇旅行記》所畫下 1648 年的熱蘭遮市鎮〈熱蘭遮堡與市鎮鳥瞰圖〉,我們可以看到市鎮的街道從原本的三條主要道路,增加至南北向、東西向各三條道路以及一條在市鎮西北方的道路。另外,墓園也由原本較遠離市鎮的地方,搬遷到了市鎮的西南角;從城堡經過商館到市鎮的道路也明顯可見;南部的新開發區域,也有較多的二層樓建築。

再者,隨著 1643 年的「熱蘭遮市鎮地產登錄簿」被發現,我們能夠更細緻看到熱蘭遮市鎮的狀況。就以房地產登錄的所有人為例,歐洲人/荷蘭人的地產主要集中在市鎮西北部,為連接通城堡道路的起點;南部新開發的區塊,街廓都尺寸較大,排列也較為整齊,應是有計劃地招攬不論歐洲人/荷蘭人或是唐人的土地投資者;另外,也可以看到一些較大尺寸的房產分別分布在市鎮南部、東部,皆是靠近新、舊港口的停錨點,應是倉庫使用。

延伸閱讀:若即若離!荷蘭東印度公司治理下的唐人生活與習慣

三、經歷颱風破壞後,再建熱蘭遮市鎮 (1649-1661)

雖然,上述的熱蘭遮市鎮已經頗具規模,但是關於荷蘭東印度公司在海外殖民的城市都會出現的市鎮廳、公秤所、稅務所等重要的市鎮治理機構,都還未見於描述中,可見即便到了 1640 年代末的熱蘭遮市鎮仍在持續擴展當中。

首先,1649 年建立公秤所,其次,1651 年蓋了新的市政廳,並且街道都已鋪設石頭與木屑;再者,1654 年,於公秤所後方建立了稅務所。根據《熱蘭遮城日誌》在 1661 年 6 月 13 日與 9 月 3 日的記載,市政廳設有地窖,與現有民間傳說安平有地道通往熱蘭遮堡形成有趣呼應,雖然這樣的傳說並未加以證實。

其次,在 1648 年年中左右,於市鎮南端新開挖了運河,並且提供「新挖的運河的南邊與西邊的土地要讓大家去開墾園藝」,這條運河在 1643 年「熱蘭遮市鎮地產登錄簿」的地圖上出現「新運河」(Nieuwegracht),但在 1648 年〈熱蘭遮堡與市鎮鳥瞰圖〉中並不明顯,不過在 1652 年的〈福爾摩沙的熱蘭遮與附近地區地圖〉中,則可以明顯看到L型的運河河道。

另外,從 1652 年的〈福爾摩沙的熱蘭遮與附近地區地圖〉地圖來看,L型運河的短邊,仍有兩塊街廓是不見於 1648 年地圖中的,可以知道此時的熱蘭遮市鎮又有進一步的擴展。

然而,熱蘭遮市鎮的榮景隨著 1656 年 10 月發生的水災,迎來劇變。10 月 7 日至 8 日之間,一個強烈的颱風引起不尋常的漲潮,浪潮達到前所未見的高度,市鎮裡有將近七十間的房舍被海水沖倒,人們要逃難時還需要渡過深及脖子的海水;在熱蘭遮堡南邊有塊狹長的沙洲,被沖出數個大洞,位於其上的漁舍、豬舍、房屋都被沖走。這場颱風造成千餘人死亡,其中包含將近 22 名的荷蘭人,更有難以估計的商品、屋舍損失。

根據江樹生研究認為,這場嚴重的水災,也造成熱蘭遮市鎮進入長期的重建中,而應該不再有 1640 年代起的蓬勃了。

即便如此,當我們再看 1669 年郝伯特(Albrecht Herport)繪製於《Eine Kurtze Ost-Indianische Reisz-Beschreibung》一書內的鄭荷戰爭(1661)鳥瞰圖中,仍可以看到戰火之下,熱蘭遮市鎮的規模甚至擴展到運河南端,也有一小排的屋舍。若郝伯特所得資訊無誤,那麼可以見到熱蘭遮市鎮至少從 1652 年的地圖描繪情況之後,又有更為擴展,而 1661 年時就是在這樣的規模之下,進入了戰爭時期,遭遇到戰爭的破壞。

.jpg)

.png)

本篇文章與臺南市文化資產管理處合作推出