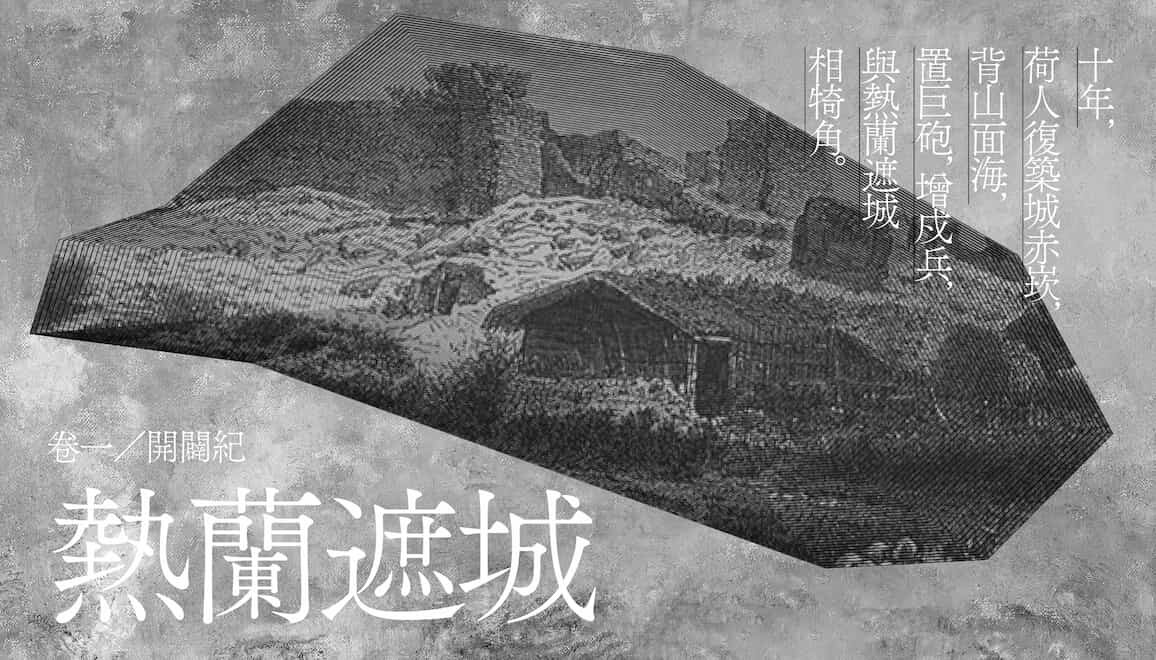

荷蘭東印度公司於 1624 年落腳今天的臺南,並分別在大員、赤崁建立起熱蘭遮堡及市鎮、與普羅民遮市鎮以及作為管理中心的城堡,對臺灣展開統治。然而,當時的臺灣並非是個無人島,除了數千年來便已在這裡生活的原住民外,另有著因為捕魚或是商業而短暫居住在臺灣的唐人漁民、武裝海商或海盜以及日本商人。

對於當時候航行於東亞的船隻來說,臺灣是一個相當有利的補給點,不僅介於北至日本、南至馬尼拉的中間位置,還是充滿資源的地方,最重要的是臺灣並不隸屬於任何國家,可以自由進出、可以輕易建立起中繼點,還不需繳交任何賦稅。因此,吸引往來東亞海域的漁民、商人駐足。

然而,隨著荷蘭東印度公司到來,以及他們帶來的「主權」,早已建立的社會及族群秩序遭到破壞,產生層出不窮的貿易衝突及商業競爭。當日本進入「鎖國」時期,日本商人在海外的經營全面退卻;在大員地區,日本商人離開,同時,唐人也大量移民,這些移民為熱蘭遮市鎮及赤崁市鎮注入了發展的活血,對荷蘭東印度公司來說,也帶來管理上的問題。

一、與唐人合作的管理與運作

由於人口大量移入,在發展初期房舍多就地取材,以茅草、竹子搭建,在 1640 年,荷蘭東印度公司則大量進口瓦片、磚頭,準備重新打造熱蘭遮市鎮的市容,可見得市鎮蓬勃發展的景況。其實,這些移民當中,具有貿易及開墾能力的唐人,逐漸成為荷蘭東印度公司所倚賴的對象,像是荷蘭東印度公司在取得臺灣的隔年,即1625年,便開始有計劃地招募唐人移民,合作的便是那些在巴達維亞城與公司關係密切的「唐人甲必丹」。

所謂「甲必丹」(荷語:Kapitein、葡語:Capitão、英語:Capitan)制度主要是葡萄牙人於 16 世紀統治馬六甲地區時,推動族群領袖管理該族群的統治方式,來因應繁雜的港口貿易事務。在葡語中,稱此制度為「甲必丹末」(Capitao-Mor)。

隨著荷蘭東印度公司加入亞洲貿易的一員,同樣依賴唐商居中貿易,並引用甲必丹制度便於統治,像是在熱蘭遮市鎮中的唐人領袖何斌、巴達維亞的唐人領袖蘇鳴崗即是例子。只是荷蘭人所設立的甲必丹,這些種族領袖除了去處理、管理該種族的事務,甚至更扮演審判、仲裁的角色。

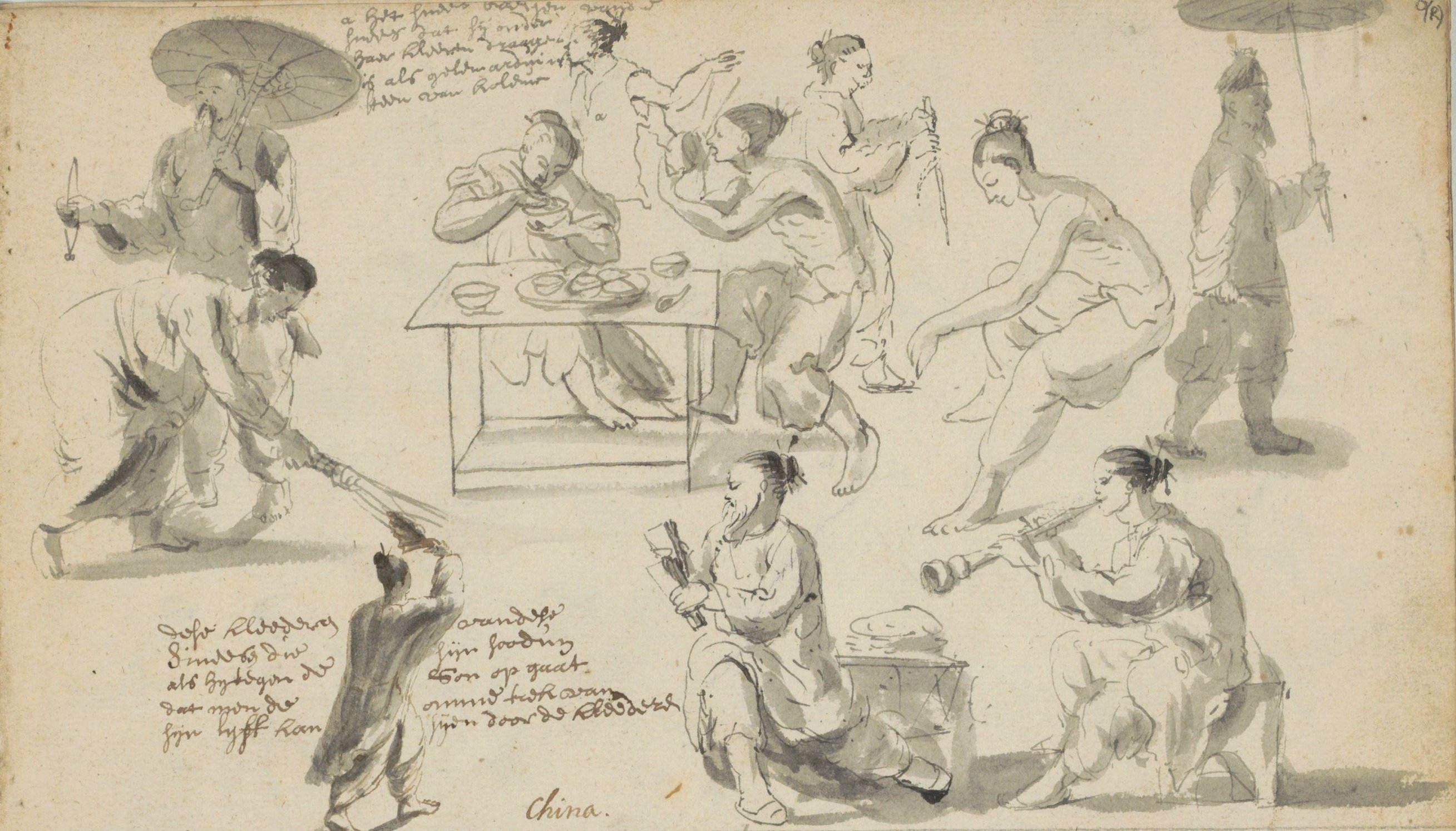

.jpg)

(Source: Wouter Schouten,《十張素描》(Schetsboek met 10 bladen),荷蘭國家博物館(Rijksmuseum Amsterdam)典藏。)

在市鎮中,由唐商擔任甲必丹,在農業區則會選擇中間人或投資者為甲必丹,當時也記錄為「Cabessa」(甲必沙,或稱為頭家),郭懷一即是這樣的角色。除了郭懷一之外,當時荷蘭東印度公司抓出的「郭懷一事件」叛亂首領還包括 Sinco 黑鬚、Laueeko(六哥?)、Tsieko(七哥?),這些人都是曾經接受荷蘭東印度公司借貸,進一步再借貸給農民的中間人。

這些唐人於普羅民遮市鎮北方約兩里的油村種植甘蔗,但由於 1650 年的豐產及 1651 年擴大種植而欠工,再加上人頭稅稅收的不合理,造成了農村工人的壓力,因而引起一次大規模的反抗事件。

二、唐人移居臺灣開墾與發展

這些唐人會來到臺灣開墾並從事農業活動,主要來自於荷蘭東印度公司的鼓勵。並且,於 1636 年出現成效,像是赤崁一帶的甘蔗產量大增,成為臺灣重要的出口商品之一。.jpg)

(Source:國立臺灣歷史博物館,登錄號:2003.015.0175。)

除了甘蔗的種植,隨著人員不斷進駐臺灣,稻米的種植也日漸重要。對此,荷蘭東印度公司透過增加耕地的面積以及勞動的人力,期望增加稻米產量。

首先,要增加耕地面積必須要減少開墾與耕作的難度,鼓勵開拓出大面積的耕地,牛隻取代人力是必須的。但是臺灣原本並無牛隻,那麼牛隻的來源又是如何?其中一個來源,是從澎湖運送而來的公、母牛;其次,他們也到中國東南沿岸搶劫不少牛隻。

至於人力的部分,他們則委託巴達維亞城的甲必丹蘇鳴崗,藉由他的力量招募中國沿海的唐人來到臺灣,提供種子,期望拓展臺灣的耕地。在蘇鳴崗之後,接替的唐人領袖為茂哥,他也持續協助唐人移民臺灣。

再加上 1644 年明政府滅亡,蔓延整個中國的戰亂,使得更多的唐人移民湧入臺灣,在 1650 年前後臺灣人口數來到一萬五千人左右,糧食需求加劇,稻田的面積與甘蔗園相比,面積比逐漸擴大。當然,除了甘蔗及稻米外,臺灣亦有其他的農產品登場,例如麥類、豆類、棉、麻、菸草、大菁、生薑等,這可以顯示出臺灣農業在十七世紀中葉以降有了更豐富及多元的發展。

唐人在臺灣除了從事農業外,許多食衣住行也都有存在的必要性,因此商業活動更是無可或缺,像是熱蘭遮市鎮的市場建設後,就有許多唐人使用舢舨船運著食物、雜物前來販售。至於對外的貿易活動,荷蘭東印度公司在「花費最少的成本,賺取最大的利益」的原則下,經營與中國及東南亞等地的貿易,與唐人合作可能就是條捷徑,像是茂哥這種在中國、臺灣及東南亞皆有人脈者,便是最好的合作對象之一。另外,會雙語的中間人也是不可或缺的人才,眾所皆知的何斌以及他父親何金定便是在這種情況下崛起。

不過,荷蘭東印度公司之所以稱之為「公司」,就是一個以經濟利益為導向的組織,為了確保自己的利益在與唐人的合作中不致於受損,立下了重重的規定,例如:要擔任贌商(即承包商)需要有保證人,如此一來才可以避免贌商在繳不出稅金後落跑,造成公司巨大的損失,像是財力雄厚的茂哥便時常擔任保證人的角色。

此外,隨著熱蘭遮堡主堡建造的龐大消耗以及軍隊的生活開銷,大量唐人移居造成的熱蘭遮市鎮擴張,也引起荷蘭東印度公司開始思考徵收諸如人頭稅、房屋稅、地契稅、房屋地產買賣什一稅等,確實從 1638 年起規定每月10日收稅以緩解龐大的開銷。

此後的徵稅擴及各方各面的「什一稅」,不論是進出口要稅、買賣要稅、捕鹿要稅、種田要稅、砍柴燒磚捕魚也都要收稅,不只處處要收稅,月月要收人頭稅,唐人生活可謂遭受到空前的危機,形成勞資雙方相當尖銳的衝突,1652 年就此爆發了「郭懷一事件」。

在「郭懷一事件」中,造成許多唐人移民被殺,使得臺灣農業發展受到重創。這起事件也使得荷蘭東印度公司於今日赤崁的普羅民遮市鎮附近興建普羅民遮城、增設負責官司的地方官(landdrost),加強對唐人移民的管控,更對唐人移民更是祭出嚴格的規定,以避免類似事件再次發生。

三、荷蘭東印度公司的唐人生活「改造」

隨著 1630 年代,因為荷蘭東印度公司的刻意安排,以及之後中國戰亂導致的唐人移民湧入,為了讓熱蘭遮城以及後來的普羅民遮城附近的秩序可以維持穩定,荷蘭東印度公司對這些移民的日常生活管理也日趨嚴格。1. 禁止賭博

《熱蘭遮城日誌》1646 年 8 月 27 日:《熱蘭遮城日誌》1646 年 10 月 19 日:又因為那有害的賭博在中國人之間和一些荷蘭人之間,還相當盛行,因此也決議,要在上述公告中重申以前通告了數次的罰款和處罰的禁令。

《熱蘭遮城日誌》1648 年 3 月 20 日:也決議,那有害的中國人的賭博(就像本月 10 日那樣)要再次下令禁止,因為不然,則該人民之間的惡事將不容易止息。據此,賭輸的人(如果來控訴)均將可取回所喪失的物品的一半,相對地,賭贏的人將按照上述告令處罰。

又最近聽到很多關於中國人在熱蘭遮市裡和在對岸的 Hoorn 等地賭博的怨言,違背以前公佈的禁令;甚至今天中午大白天也有超過 80 個人在一個房子裡賭博被代表委員捉到,因此也考慮,要在以前的規定之外還要加上進一步的規定。

2. 伐木限制

唐人在伐木時,會採取皆伐的方式,這讓荷蘭東印度公司十分憂心會造成日後資源短缺,因此便規定砍伐木材必須在一定的範圍之內,不可越界,違者將會有所罰款:中國人經常在森林裡很徹底地砍伐所有的樹木,不分幼齡或老年的樹,全都砍伐,如此下去,不久,公司將不但缺乏木材,也將缺乏火柴了,因此決議,要去立樁劃定幾處森林給中國人砍伐,並以禁令通告,不許越界砍伐,違者一次罰款十二里爾。並決議,戎克船新港號,赤崁號與打狗號回到此地卸完貨,立刻就要再去中國載石頭,如果又買到一些貨物,也把那些貨物載回來。

3. 物資管控

1648 年,為了避免贌商私自將穀米藏在船中運往中國,所以設置檢查哨,並且,所有船隻都必須要上呈其所載運的穀物內容,駐守官員隨時會登船進行檢查,由此更可已看到荷蘭東印度公司對贌商仍抱持著一定的戒心。此外,因為米、小麥是相當重要的食用作物,因此規定釀酒的原料不能夠使用米及小麥,但如果是大麥、黍(garst、geers)及其他日常不食用的穀物釀酒的話,則不會遭到限制。

4. 市容整理

荷蘭東印度公司為了加強市鎮發展的穩定,避免房舍容易遭受火災、狂風暴雨,甚至是海盜的影響,在 1634 年起,就有多次宣布禁止使用茅草、木材、竹材蓋屋,並且要求全面改成磚造房舍,違者不僅沒收房舍,後續的規定中還增加罰款,像是 1637 年 4 月 16 日又下令:決議,為要盡可能避免在中國人巿鎮發生火災的危險,將發佈公告,令住在那裡的中國人,必須在這公告發佈後48小時內,把所有違背以前的公告,在該巿鎮外面加建的竹造房屋,通通拆掉,違者罰款 100 里爾。

另外,對於唐人居住房舍的不滿,還包括他們時常透過這些簡易建材,擴張自己房舍的腹地,像是 1657 年 6 月 25 日的禁令中如是說:

禁止任何人在〔大員市鎮〕的街道上磨稻子或其他穀物,也不得放乾鹿肉在那些街道上吹風,因為這樣會一直佔去散步的人和因公務須要的人要走的街道和街道兩旁的地方,特別是會使那鄰近的住戶人家蒙受糠秕和髒亂灰塵的困擾,還會使幾乎整個熱蘭遮市鎮都充滿臭氣,並會(在這夏天)因而引起嚴重疾病。

5.其他

此外,荷蘭東印度公司也要求住民要配合其宗教信仰的習慣,於安息日(即星期日)講道時,不分荷蘭人或唐人,皆不可外出工作及賣酒:公佈的關於守安息日的告令,再度確認該告令,禁止任何人,包括荷蘭人和中國人,都毫無例外地,在講道時都不得從事任何勞作,更不得賣任何麥酒,違者一律按照告令處罰。

其實,相關的公告並非僅僅是要求唐人遵守,也有許多是唐人與荷蘭人都必須共同遵守的。

五、文化的遺留

荷蘭東印度公司在治理臺灣這段期間,雖然設立了不少生活規範,然而隨著他們退出臺灣之後,這些規定也多由新的統治者、新的規定所取代。不過,少數的生活習慣,在日後仍有保留,像是撐傘的文化,在荷蘭東印度公司離開後,統治的中國官員看來,則是亟需根除的「夷息」。

.jpg)

(Source:國立臺灣歷史博物館 , 登錄號:2002.006.0055。)

.png)