讀書共和國「2025 紀實文學出版孵育計畫」系列講座第三場,由兼具作家與編輯身分的盛浩偉主講,以參與《終戰那一天》與《南方的光與夢》、主編《一百年前,我們的冒險》的經驗為例,向讀者說明如何從「平面」的史料或文字中發現「立體」的細節,完成生動的非虛構寫作。

史料沒告訴你的事

講座一開始,盛浩偉首先分享到北美館參觀 William Kentridge 展覽的經驗:這位來自南非、關注後殖民議題的白人藝術家,他的其中一件作品是利用特殊眼鏡,讓平面圖像藉由光學原理產生立體的錯覺;盛浩偉藉此隱喻出本場講座的主題——從平面見立面。

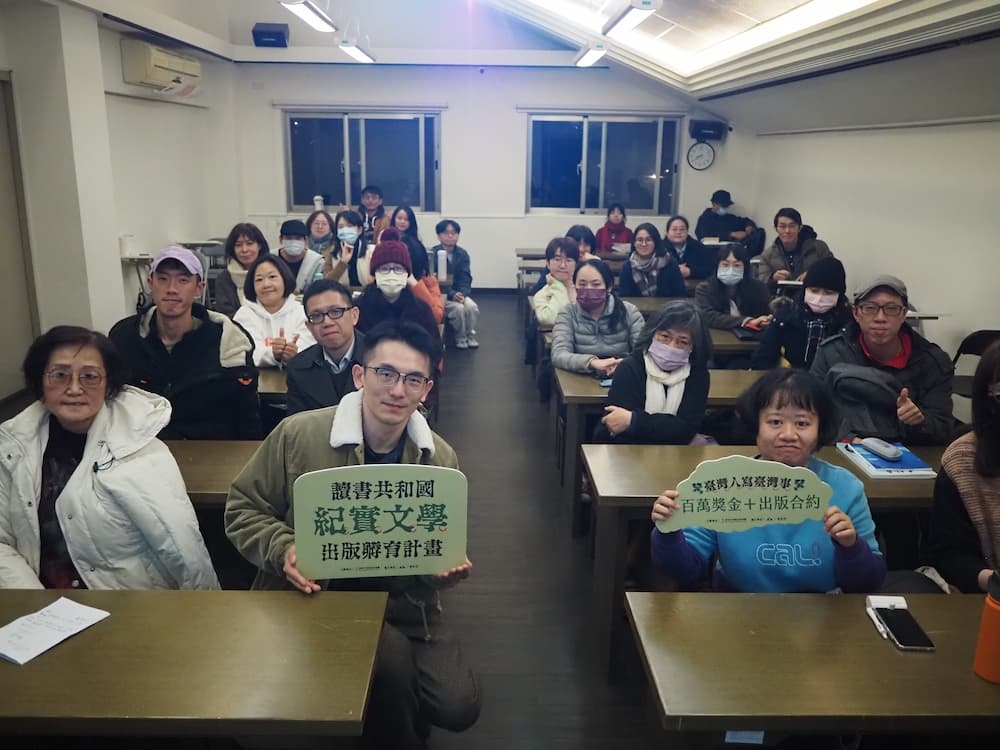

盛浩偉從觀展經驗,談歷史非虛構寫作的方法。(Source:一卷文化)

盛浩偉認為,在人人都能查閱、共享大部分史料的情況下,要能寫出獨一無二的內容,關鍵就是「打開維度」。接下來的整場演講,盛浩偉舉了許多親身參與過的具體例子,來和聽眾說明到底「打開維度」指的是什麼。

在多人執筆的《終戰那一天》中,他負責的群體是終戰時身處海外的臺灣人,蒐集資料階段鎖定了幾份由臺灣歷史博物館所提供的史料,以及維基百科「終戰詔書」條目、《楊基振日記》和漁業署署長胡興華寫的〈吳郭魚的傳奇〉一文,相互對照後,可以發現許多有趣或矛盾的細節。

例如,《楊基振日記》中記載,楊基振於早晨八點五十二分搭上快車,中途在天津下車,抵達目的地時正好聽到「玉音放送」(裕仁天皇發表「終戰詔書」的廣播),維基百科紀錄此時應為「中午十二點」。可是,若從搭車時間算起,至中途下車已經過了將近三小時,體感上似乎不太合理,於是延伸出另一個問題是,「維基百科上的『八月十五日中午十二點』,是哪裡的時間呢?」時間其實是相對的,依時區而有不同。這則記述的時間是大日本帝國的時區,因此對人在中國、戰時屬隴蜀時區的楊基振而言,此時應為上午十一點,由此可見史料中所隱藏的微妙時差。

〈吳郭魚的傳奇〉也有值得推敲之處。文中描述,戰後第二年,吳、郭兩位「具有遠見」的年輕人,於一九四六年四月十六日在新加坡的日本魚塭中,穿越三層鐵絲網,以內衣當漁網、以鳳梨罐頭當容器,將帝士魚苗偷渡回臺,成了吳郭魚的始祖。

盛浩偉說:「這裡就很奇怪了,顯然他們是衝動行事——否則為什麼會用內衣和鳳梨罐頭這麼粗糙的工具,而且直到被遣返回臺前一天才這麼做呢?」當然從後見之明來看,這可能是「有遠見的」舉動,但史料絕非全然客觀,而經常是具有特定立場或詮釋角度的,所以採用時要特別注意,必須學習從中挖掘出最可能的真實情況。

非虛構寫作有什麼祕訣?盛浩偉認為除了能將客觀事實以戲劇性手法加以編排鋪陳,更可以把客觀資訊(如時間、距離等數字或專有名詞)轉換成「有人味」的描述。例如,冷冰冰的「一九四六年四月」,在盛浩偉的筆下,就成了「終戰後的八個多月」,讓讀者更能感受時間的流逝。

物件與場景

關於《一百年前,我們的冒險》這套實驗性的選文作品,盛浩偉說明上冊《文學冒險卷》是由當代作家書寫日治時代作家的故事,也就是非虛構寫作;下冊則對照上冊的故事收錄作家作品,且刻意避開名篇,讓這套選集更有「補充」市場既有文選的意味。

盛浩偉也特別還原了與漫畫家蠢羊合作封面的過程。「請不要小看這臺攝影機和這件制服,這是周金波的攝影機和黃鳳姿的制服。」為何以「皇民文學作家」聞名的周金波會使用攝影機?他使用的攝影機又長什麼樣子?黃鳳姿在哪裡就學?她制服上的校徽長什麼樣子?制服裙襬長度到哪,穿的襪子又有多長?這些都是漫畫家創作前拋給編輯的疑問。為了盡可能寫實,盛浩偉以偵探般的推理精神、用中日雙語翻遍影像資料後,最終呈現出栩栩如生的日治作家風貌。

為了書寫《南方的光與夢》,盛浩偉曾參閱《日治時期台灣現代文學辭典》的「大東亞文學者大會」詞條,因為本書主角龍瑛宗曾赴東京參加這場日治時代的重要文學大會,但詞條資料甚短,沒有寫出舉辦地點,也未提及大會細節,讓盛浩偉傷透腦筋。

但他後來發現,若以日文漢字「大東亜文学者大会」搜尋,竟然可以找到當時的影片,看見當年的建築外觀,以及會場中懸掛滿洲國旗、日本國旗和五色旗的場面。這個地點是「大東亜館」,因戰事和地震之故,原建築已不復存在,後來改建為「東京會館」,現在是直木賞和芥川賞每年的頒獎典禮地點,和「文學」有著極深的淵源。經過這一番調查,就讓非虛構寫作中的場景描繪更具體了。

在文字以外

盛浩偉近期也對臺灣美術有所關心。他舉例道,鈴木惠可在《黃土水與他的時代》中帶領讀者從一件〈鯉魚〉木浮雕作品上的技術落差,看出黃土水可能利用東京美術學校的範本,與姪子在同一塊木板上一起雕刻、並加以指導的痕跡。盛浩偉藉此指出,第一手的物件可以提供論述之外的更多訊息,有利於非虛構寫作的推論,並創造出生動的故事。

接著,盛浩偉由於曾創作與基隆在地文史相關的小說,所以也拿出了基隆港的照片詢問聽眾:「為何港邊只有一棟高樓(長榮桂冠)呢?」他隨即秀出基隆各個時代的古地圖──清末法製地圖、日治時代地圖和現代 google map 截圖進行比對,指出基隆港原非良港,在清末是一條易淤河流的出海口,且河中有鱟公和鱟母島兩座島。但在日治時代,為了現代化需求,於一九〇五年將兩島炸毀,並利用炸島的砂石把港填平、改為方正規格。因此,基隆大塊面積的土地皆是填海造陸而成,不利於高樓打深地基,僅有長榮桂冠位處原鱟公島上,因此得以平地起高樓。盛浩偉說:「以現代讀者有感覺的空間,藉此引導對方了解地理的發展歷史,也是很有效的寫作手法。」

講座最後,盛浩偉如此總結:「鮮活的記憶,是立體的,是多維度、跨領域,能貫穿到當下的。而平面的記憶,只是標本。」藉此勉勵大家,一同在非虛構寫作的世界中「從平面見立面」。

【活動訊息】 百萬獎金+出版合約!讀書共和國「 2025 臺灣紀實文學出版孵育計畫」起跑,即日起至 8/31 開放收件

讀書共和國出版集團為鼓勵各領域研究者、寫作者,將臺灣題材撰寫成書,分享給國內外讀者,2025 年起推出「臺灣紀實文學出版孵育計畫」,提供百萬獎金與出版合約,得獎作品若有IP開發與外譯潛力,主辦單位亦將進行媒合與推廣。即日起開始收件,截止日為 2025 年8月31日(以郵戳為憑)。

凡具中華民國國籍且成年的個人與團隊皆可投件,採紀實文學(非虛構寫作)的形式,針對一般大眾書寫真實的臺灣題材,主題含括歷史事件、社會議題、自然生態、族群、人文風物、文化探究,乃至個人史、家族史等的研究踏查結果與故事,以一年為期提出寫作計畫與部分初稿。

徵選委員將從編輯與讀者的角度,選出金獎一名,致贈獎金新臺幣四十萬元;銀獎二名,每名獎金新臺幣三十萬元。2025 年 11 月 30 日揭曉得獎名單與甄選報告。得獎者須自簽約起一年內完成全書,由讀書共和國獨家出版。詳細徵件辦法請至活動 FB、一卷文化 FB、讀書共和國官網查詢。

主辦單位:讀書共和國出版集團

www.bookrep.com.tw

企畫與執行單位:一卷文化

www.facebook.com/ATomeCulture/

讀書共和國「2025 臺灣紀實文學出版孵育計畫」

www.facebook.com/taiwannfproject/