1862 年盛夏之際,金門詩人林豪為了訪友而渡海來臺,但在他眼前的卻是一片斷垣殘壁。幾個月前的大地震與洪水氾濫,使上萬人流離失所,毀壞的民居不計其數。當時還因戴潮春事件而紛擾不安,道路無法通行,林豪也只能暫緩後續行程。

儘管稍有不便,但對林豪這類讀書人來說,這可是千載難逢的歷史時刻。抱持著為日後研究者提供史料紀錄的心情,待騷動一平復,他就馬上動身拜訪地方耆老、仕紳,將其關於事件的口述回憶,綜合自己的見聞,一併彙整出版。在這本名為《東瀛紀事》的小書最後,林豪提出了自對於臺灣這類「民變」的綜合觀察:

臺灣闢地至今,亂者三十餘次。最大者莫如朱一貴、林爽文、張丙、蔡牽與戴萬生(按:即戴潮春)而五。

由於林豪有編纂方志的經驗,格外具有「歷史感」地以「民變」的脈絡重新檢視、論斷戴潮春事件。就這位生活在事發當下的仕紳看來,臺灣紛亂迭起不外乎是官員素質的問題,而戴潮春事件也不過是眾多「亂事」中規模較大的一件罷了。

細看他所點名的五起衝突事件中,最讓人感到陌生的名字就是張丙。朱一貴、林爽文、戴潮春三人,被合稱為清領時期「臺灣三大民變」,而為人熟知;蔡牽則因為他的海盜身分,也有不少人聽過。不過,這之中的張丙究竟是何許人也?

甚至連林豪都沒有注意到的是,他所親歷的戴潮春事件,其實遠因早在三十年前的張丙事件中就種下了。

上有禁運米糧政策,下有走私關說對策

事情要從道光十二年(1832)的夏天說起。

那年,中國華北大旱,出現糧食危機,清朝因而下令禁止臺灣的稻米出口外銷。同時也與各庄商議不准稻米運出,以免島上的民生需求出現問題,甚至造成更大的統治危機。儘管官僚們已然預想到米荒失控下的事情發展,也即時反應,但他們又一次忽略了──清朝在基層的行政效能不彰,在隔海一方的小島尤為如此。這項立意良善的政策到頭來終究導向了叛亂的發生。

俗話說得好,「上有政策、下有對策」,再嚴密的設計仍然會有漏洞,不肖業者想透過走私來中飽私囊⋯⋯看到這邊,或許你會以為一如過去的民變故事一樣,不肖業者就是張丙。不過,這起走私米穀事件其實與張丙一點關係也沒有!那這起事件又是怎麼與張丙扯上關係的呢?

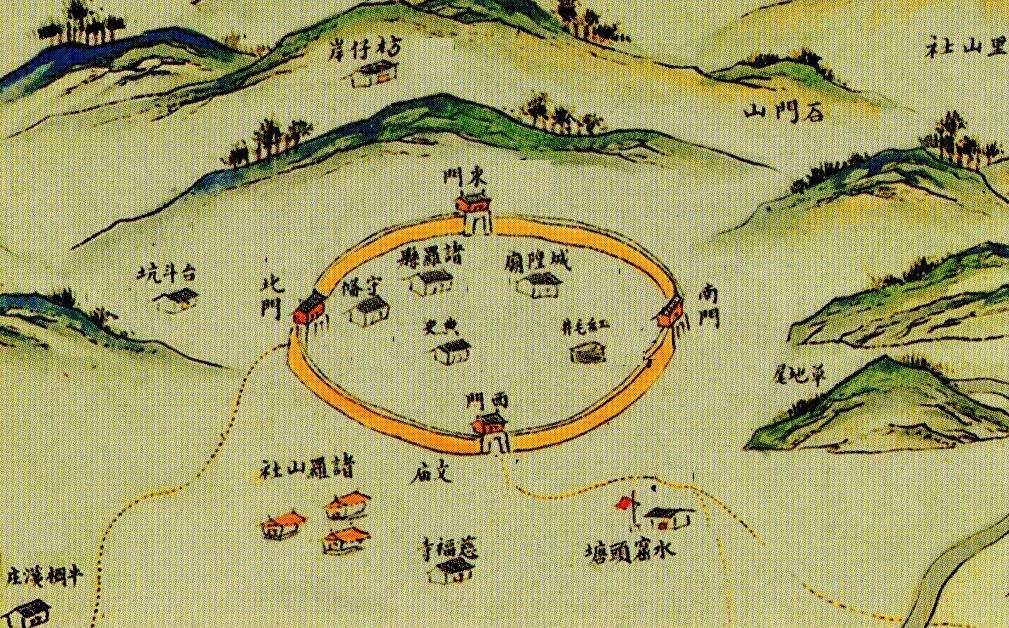

就讓我們先回到事發地,位於嘉南平原淺山地區、鄰近嘉義縣城的「店仔口」(今臺南市白河區)。這座看似平和寧靜的小鎮,位在府城到嘉義城的要道邊(約為今日麻豆-下營-新營-水上等地所構成的台1線範圍),自然聚集不少南北往來、背景複雜的流動人口。至於店仔口所在的淺山地區,則因為官府勢力未逮而經常成為治安死角,為這些流動人口提供不少滋事的機會。

然而,使張丙被捲入這起事件的主因,正是因為他在地方交遊廣闊、往來複雜,因而被官方貼上了問題人物的標籤。

被官方誤會的「地方角頭」

張丙,祖籍漳州南靖,是地方魚貨買賣的貿易商。 個性豪爽的他,結交了不少三教九流的朋友,其中不乏遊走在法律邊緣,甚至無視法紀的盜匪。曾隨軍前來討伐張丙,日後成為臺灣兵備道 的沈汝翰這樣形容著張丙:雖然長得醜,但懂得耍小聰明。

似乎正是這種小聰明,讓他藉由略施小惠獲得了鄉民的支持。進而在以「小忠、小信庇其鄉鄰」的過程中,漸漸建立起自己在地方的勢力,成為不少亡命之徒倚賴的大哥。相對於積極造橋鋪路、攫取功名而獲得令譽的仕紳群體,張丙成了不被官方認可的另一種地方菁英代表。他所編織出的地下網絡,總使不少鄉人對他又敬又畏。

就官方看來,他做為這些無賴漢的頭頭,儼然地方的反派角色。但這並不意味著他就是麻煩製造者,例如在這起走私案件中,而關說官員、構陷張丙的反倒是曾在科舉中獲得生員資格的讀書人。

這起事件的經過,簡單來說就是:

不肖業者透過生員朋友去關說,讓官員們對他的走私睜一隻眼閉一隻眼;但這批米穀走私到一半,卻被生員的親戚夥同平時種檳榔維生的詹通(a.k.a. 張丙的好朋友)搶劫。地方官則聽信生員的說法,不管米穀的走私,而要以強盜罪問責張丙。張丙一氣之下,打算綁架正逃往嘉義縣城的生員。不料生員卻獲得了地方官的保護,張丙卻遭懸賞。張丙大罵地方官收賄的同時,對於政府的信賴也逐漸流失……

先不論這起阻擋走私/強盜案的真相為何,從現有史料看來,「地方角頭」張丙比起生員讀書人,更積極地協助官方政策的執行、防止米穀外流,幾乎等同於清朝在地方的協力者。然而,這一切作為,仍無法使得經科舉致仕的地方官僚信服,屬於反派的張丙,終究站在黑白界線的對岸。

不久後,友人陳辦又因為與客家人所爆發的械鬥衝突,而遭官府不分青紅皂白地針對。種種先入為主的歧視,以及刻意偏袒、聽信對手的作為,使得張丙怒不可遏,惱怒之下決定與陳辦、詹通等人起兵造反。

一不小心就被迫起兵謀反的張丙

過去不論貴賤地廣交朋友,終於在這時候派上用場。

除了號召三教九流的朋友與羅漢腳們,張丙也透過這些地方上的流動人口放出風聲:他將以戕殺無能、貪腐的官員之名揭竿起義,年號為「天運」,而他自己便是這個新國家的「開國大元帥」。在他旗下,又分封軍師、元帥、先鋒官等官職,並發行貨幣流通。

同時,他也派人在臺南與嘉義各地張貼告示,宣稱只要擒獲官兵就能領賞,希望民眾無所畏懼地響應──或是捐錢買他們的旗幟,就能換得不被襲擊,並能領取配給的糧食。張丙成功地收買了民心,吸引不少游民投靠,以及部分村莊、地方菁英維持中立態勢。

張丙等人儘管不滿統治當局,但原本他們並沒想過要與清朝為敵。

雖然張丙最初起事時喊出許多口號,不過當他們以牛皮為盾牌,帶著長矛、鐵斧等武器衝入佳里興的小軍營時(即今臺南市佳里區),首要目標其實只是一位過去與他們有過嫌隙的客家人,隨之波及幾位駐守的小兵。

不過,事情就是在這之後完全改變了,畢竟攻擊軍營可不是件小事,幾乎就意謂著與清朝開戰。原本僅是單純的械鬥事件,一下子升溫成武裝反抗。

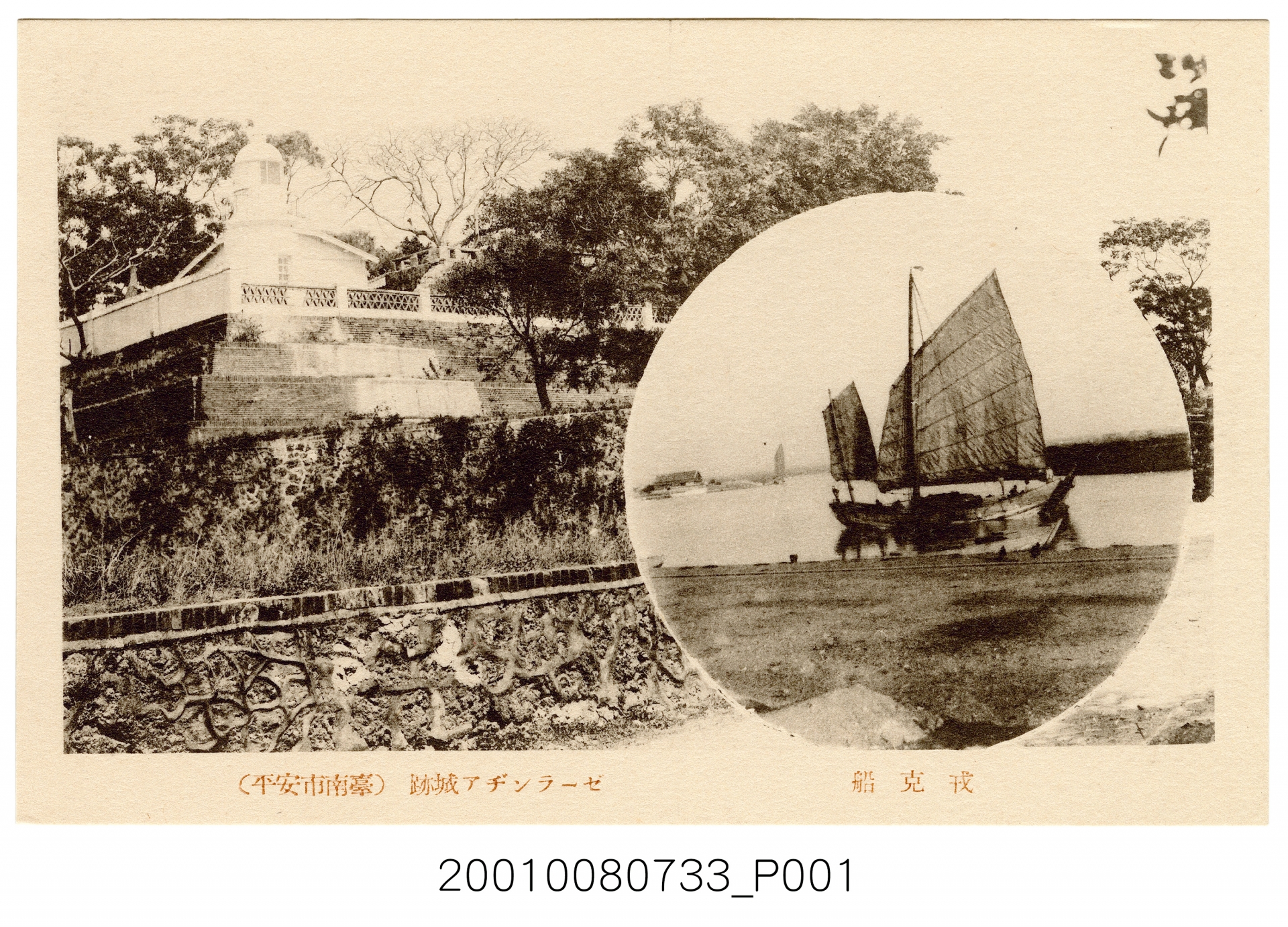

面對前來討伐的官員,張丙也只好迎擊。殊不知一天不到的時間,就成功斬殺嘉義縣知縣邵用之、臺灣府知府呂志恆、南投縣丞朱懋從等人,讓清朝方面損失慘重。隔天,他們隨即轉守為攻,集中火力攻打鄰近的嘉義城,以及有「嘉義之咽喉、郡北之屏障」稱號的鹽水港。

讓道光皇帝也緊張得派兵來臺

在戰事如火如荼之際,張丙的抗官消息也經由羅漢腳們的游民網絡,一層一層地向外傳播,高雄、彰化、南投等地,繼而及至淡水、桃園、屏東等地。各地陸續有人加入他的行列,也愈發助長了他的士氣。

只不過這些豎旗響應的地方角頭,不外乎好事之徒,想趁亂大撈一筆,或者藉機報復──各地的閩、粵村莊相互尋釁,械鬥、洗劫與互焚房屋的消息迭起。縱使張丙被抓、相關人員鳥獸散之後,地方仍紛擾不已。

由於張丙等人在事件之初的勢如破竹,也讓道光皇帝格外關注著事件的經過,深怕這起嘉義事件愈演愈烈。在政府要員被殺、鹽水港被攻下的慘烈戰況之後,官兵行經曾文溪畔,又遭遇埋伏,損失不少官兵、軍火器械。敵軍直逼府城而來,南邊的鳳山城也已經岌岌可危。再加上戰亂而使道路、消息阻斷,府城與清朝中央失去聯繫的情況下,北京當局只能更加嚴陣以待。

當時擔任臺灣兵備道的平慶,積極動員城內的仕紳及富戶協助守城,招募壯丁與乞丐作為義勇,以應付隨時可能到來的張丙及反抗軍。清朝中央也陸續調派鄰近省分近萬名官兵,以及來自河南、西安、貴州、四川等地的精銳部隊 3300 人來臺。截至戰爭結束,為了應付張丙及各地後續的械鬥,清朝總共動員了上萬名兵力、三十萬兩糧餉、近二十萬斤的子彈,並從接連爆發大旱與洪荒,存糧快要不足的浙江、江西等地撥來二十萬石的米穀。

響應的人數一多,張丙也日漸無力於維持軍紀,烏合之眾對於地方的騷擾愈烈。過去維持中立或予以支援的地方菁英,紛紛歸位。失去了地方菁英支持的張丙,連帶失去了供給部隊三餐的資本,他的反抗勢力於是日漸潰散。再加上從中國各省派來的軍隊,已從府城、鹿港登岸,開始夾擊在「無險可扼」的嘉南平原上流竄的張丙餘黨。事件至此迎來了終局。

跑到甘蔗林中躲藏的張丙與他的好夥伴們,終於在十二月紛紛落網。帶頭的張丙、詹通、陳辦、陳連等人被帶到府城審訊後,解送至北京,並在隔年夏天的最末,死於凌遲之刑。

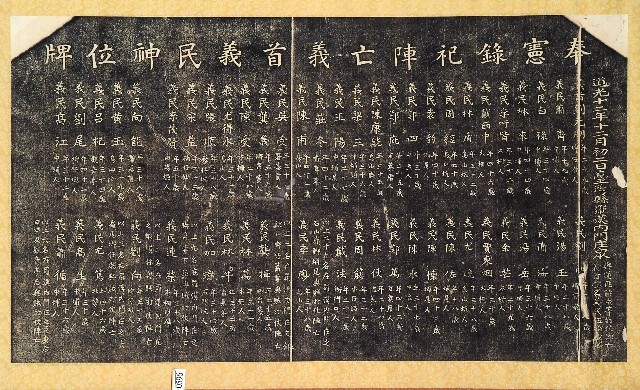

王得祿等人感念曾文溪之役中死傷慘重的將士,而捐錢購地,在曾文溪南岸的善化胡厝寮設置義塚。後因為曾文溪氾濫,沖毀墓穴,咸豐年間於是在幾公里外的善化百二甲一帶移築義塚,並立有殉難義塚碑一座。(Source:作者提供)

王得祿等人感念曾文溪之役中死傷慘重的將士,而捐錢購地,在曾文溪南岸的善化胡厝寮設置義塚。後因為曾文溪氾濫,沖毀墓穴,咸豐年間於是在幾公里外的善化百二甲一帶移築義塚,並立有殉難義塚碑一座。(Source:作者提供)

抗官事件之後:那些遺留下的「義勇」與「亂民」

就像前面提到的,事件之所以一發不可收拾,隨之又出現好幾起閩、粵械鬥,主要原因之一就是這群在地方上無所事事的羅漢腳,以及軍紀敗壞的班兵。怎麼有效地控制、管理這群有人登高一呼便起而動亂的流動人口,以及整頓這群不事訓練、「窩娼聚賭」的官兵,成為了當前的首要之務。這也是當時的道光皇帝與軍機大臣所嚴肅看待的課題。

對比過去大多因為族群、職業衝突而爆發械鬥,張丙事件中被捲入的游民有超過半數已落地生根、不知在中國的籍貫。之所以起事,不過是為了求頓溫飽。由於臺灣西部的開發已趨飽和,難以應付日漸增長的人口,愈來愈多人只能流徙各地尋求工作機會,淪為游民。

一位親歷張丙事件的湖南文人,觀察到了這些羅漢腳身分的變化,感嘆這並非僅只是臺灣一地的問題:

昔之亂,以貧而無教者多;今之亂,又以貧而無業者眾矣。斯患也,豈獨臺郡為然哉!

為了餬口,這些游民願意抗官、械鬥火拼,同樣也可能加入官方許可的民兵、義勇組織剿匪,成為抵抗張丙攻勢的地方主力之一。但清朝也清楚這些兵員的來源,時時憂慮於他們的忠誠問題,深怕這些臨時湊合的義勇「不盡善良」。

事件後出任臺灣兵備道的姚瑩,看見了張丙事件中這些「附和者」所造成的影響,以及地方仕紳號召的義勇的力量。這些人「賊招之則為亂民,官用之則為義勇」,也讓姚瑩斷定這些哪裡有東西吃就往哪裡去的游民,是股可以善加利用的力量。他希望透過收養游民的方式,將這群立場搖擺、容易收買的人事先納入旗下,預先削減日後叛亂的威力。1830 年代後期的一起叛亂事件中,起事者的供詞證明了姚瑩這項政策的有效:「本年臺灣無業游民,多被各庄收養,無人可糾。」

至於張丙事件之所以能夠以燎原野火之勢蔓延開來,除了官員的未察,同時也是軍隊的過於散漫,終日訓練的部隊竟無力阻擋臨時組建的反叛軍。除了主責的官僚被撤職查辦之外,軍隊的整頓成為了善後過程中的一大重點,當時負責善後的官員更十分具體地建議:除了輪班看守城垣、倉庫之外,每天要練習射箭 25 枝、槍枝操練 5 次,並須定期考察等。

在事件中,除了從廈門招募五百名義勇前來助陣的水師提督王得祿之外,各地紛紛組織的義勇民兵也成為「平亂」的一項重要支柱,民間團練、義勇的訓練也因此成了此時加強重點。不只能協助維持地方秩序,也能藉此減少清朝日漸緊絀的財政支出。對清朝來說,根本就是穩賺不賠的生意。而對於地方仕紳來說,也能藉此獲得功名與地方聲望,根本是雙贏局面,獲得不少人的支持,例如彰化的戴天定就是這樣的一位地方菁英。在張丙集團肆虐之際,他主動出資募集義勇抵禦,因而在事後以軍功獲得了八品頂戴的冊封,晉身仕紳之列。

這位戴先生就是日後起事的戴潮春的祖父。

張丙事件當年所聚集的義勇,就這麼一路依附著戴家而延續下來,在孫子戴潮春時期仍維持著「三百名保路之姿」。這樣的勢力,成為了他日後一言不合與官府打起來時,相互抗衡的實力基礎,也成為各地的地方菁英所仿效的對象。

就像伊能嘉矩的精準評論:「團練可謂一種民兵組織,雖實為捍禦之補助機關,但有司專賴此爪牙,以期苟安,對此節制不適宜之結果,有反導致匪氛滋擾之事。」三十年前用來協助維持治安的地方義勇,竟成了三十年後「叛亂」的主力,歷史何其諷刺。

參考資料

- 黃窈嫻,《從張丙事件看清代臺灣地方社會的建構》,國立清華大學歷史學研究所碩士論文,2005。

- 羅士傑,《清代臺灣的地方菁英與地方社會:以同治年間的戴潮春事件為討論中心(1862-1868)》,國立清華大學歷史學研究所碩士論文,2000。

- 臺灣銀行經濟研究室編,《臺案彙錄甲集》。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1959。

- 臺灣史料集成編輯委員會編,《清代臺灣關係諭旨檔案彙編 第六冊》。臺北:行政院文化建設委員會、遠流出版社,2005。

- 周凱,《內自訟齋文選》。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1960。

- 臺灣銀行經濟研究室編,《臺灣南部碑文集成(下)》。臺北:國史館臺灣文獻館,1966。

- 臺灣銀行經濟研究室編,《清穆宗實錄選輯》。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1963。

- 林偉盛,《羅漢腳:清代臺灣社會與分類械鬥》。臺北:自立晚報社,1993。

- 連橫,《臺灣通史》。臺北:臺灣銀行經濟研究室,1962。

- 吳彥儒,〈老驥伏櫪:院藏嘉義匪拒圖與張丙事件中的王得祿〉,《故宮文物月 刊》415期(臺北,2017),頁100–111。

延伸閱讀:

1.《臺灣通史─原文 +白話文注譯》

連橫著,蔡振豐 、 張崑將等譯,點此購買

2.《臺灣通史》

連橫著,點此購買

.png)

.png)