1661 年 4 月 30 日,清晨,天氣不像前幾天陽光普照,充滿濃厚的霧氣。在熱蘭遮堡巡哨的荷蘭東印度公司士兵突然緊張了起來,《熱蘭遮城日誌》中荷蘭方面關於這一天的描述是:

我們看見,在西北方,距離北邊泊船處約半哩處,有不尋常的眾多中國戎克船,向鹿耳門下來,顯然,是從中國來的國姓爺的軍隊。

隱隱約約中,哨兵看到有船隻穿越鹿耳門水道來到內海,但濃霧中哨兵怎麼知道是國姓爺呢?

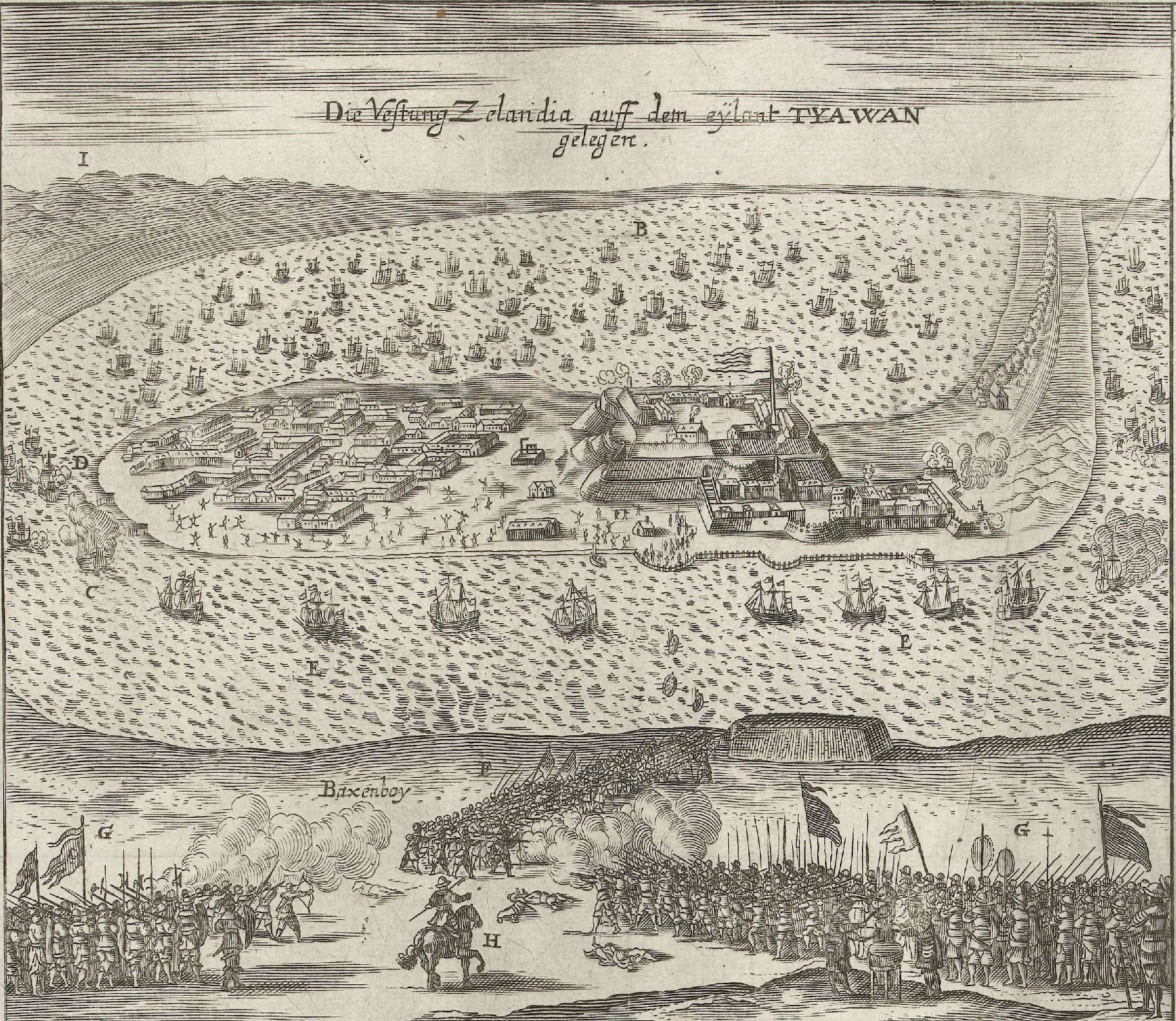

(Source: 《福爾摩沙淪陷快報》(Verovering van Fort Zeelandia op Formosa door de Chinezen en de marteling en moord op de gereformeerde predikanten, 1661) / 荷蘭國家博物館(Rijksmuseum Amsterdam)典藏,Object number:RP-P-OB-47.421)

其實,國姓爺對臺灣的威脅並不是第一次了,像是 1656 年國姓爺就因為貿易問題,把所有往來於臺海之間的船隻全都召喚了回去,禁止與荷蘭東印度公司貿易,透過何斌的來回協調,這才突破僵局。

而在 1661 年的 4 月 15 日,《熱蘭遮城日誌》中這麼記著:

長官閣下今天從一個住在〔熱蘭遮〕市鎮的中國人得到情報,有謠言流傳,國姓爺於他們的第二個月的十八日(中國的農曆),即 3 月 18 日,公佈告示,禁止前來大員的航行和交易,兩天後,命令他的軍隊搭上九百艘戎克船,要前來此地。

也傳說,從大員逃去⋯⋯Olijlankan〔禾寮港〕附近⋯⋯中國婦女,每人都已經把約定好的錢交給舢舨船和舸仔船的船東,要他們於危急時,送她們去小琉球,或澎湖,或中國。

國姓爺對這國土長期圖謀威脅的可惡計畫,在近期內很可能會變成真實的行動。

這些警訊讓荷蘭東印度公司早就對於外敵有所防備,因此看到奇怪的船隻入侵到內海,便能很快判斷應該是國姓爺的船了。

關於「國姓爺是誰」可能有些人早已熟知,有些人還是滿頭問號。國姓爺崛起的故事,或許能從再早一些清軍與南明政權的對抗說起。

1646 年 7 月,清軍瓦解了浙江的抗清政權,10 月進逼福建,鄭芝龍似乎做足了撤退、投降的準備,跟隨鄭芝龍的部將們紛紛退守、資金運往鄭芝龍的基地安海城,其弟鄭芝豹也率軍退入安海,加強固守,與清軍持續發生小規模的衝突。此時,鄭芝龍也表示了自己降清的意願,這個想法引起他的部下一陣熱烈討論,至少他的長子鄭成功是強力反對的。

1646 年 12 月,當鄭芝龍與清軍征南將領博洛在福州準備開啟談判時,旋即被博洛俘虜,隨同與會的諸多福建仕紳一起被押送北京。之後,鄭家家族成員多次被徵招、扣留,然而不接受清朝廷招撫的鄭成功,正式踏上他的抗清之路。

一、艱辛的起步,站穩的腳步

鄭成功,原名「鄭森」,1624 年出生。1645 年,是唐王朱聿鍵在福州受到鄭芝龍等人擁戴稱帝的那一年,改元為「隆武」。鄭成功初次覲見隆武帝時,隆武帝很是欣賞,他說:「惜朕無一女配卿,卿當盡忠吾家,無相忘也。」隆武帝便賜予鄭森國姓「朱」,與名字「成功」,因而當時不論荷蘭人、英國人等外國人、或是往來的漢人商人、平民等,都稱呼他為「國姓爺」。

(Source: 筆者自攝)

1646 年時 22 歲的鄭成功,受到隆武帝封為「忠勇伯」,賜掛「招討大將軍」印,奉命鎮守浙、閩、贛的交通要衝「八閩咽喉」仙霞關。但鄭成功隨即遇到父親鄭芝龍準備降清,鄭芝龍撤走他的部將,也要求鄭成功撤出仙霞關,被鄭成功拒絕,但缺糧狀況下的軍隊紛紛潰散,守不住清軍的進逼,鄭成功最後只好撤離。

隨著清軍壓力持續進逼,隆武帝於戰亂中遭到俘虜,最終死亡。另一件重大的打擊是鄭成功的母親田川氏,他於戰亂中自殺。此時的鄭成功決定抗清,以「招討大元帥罪臣」為號招取得唐人認同,並且最終奉在廣東稱帝的南明桂王「永曆」年號為正朔,也是在永曆年間,他受封為「延平王」。

鄭成功在南澳招募到三百名士兵,在鼓浪嶼訓練,並且由黃愷在福建安平鎮籌措糧餉,這之中僅有少部分父親曾經的部將選擇加入他。像是早年掌握鄭家部分貿易的洪旭、掌握水師的鄭芝莞、武將林習山、陳輝等人,甚至鄭成功也承襲了鄭芝龍僱傭黑人士兵的管道。只是這些對於鄭成功要進行抗清事業,相較於鄭氏家族其他成員、父親曾經的部將所掌握的陸軍、海軍,可以說是微不足道。

帶著鼓浪嶼訓練的新兵,鄭成功像是出了新手村,但外頭的世界早已是那些叔叔伯伯的天下,像是掌握金門、廈門的鄭聯、鄭彩兄弟,不僅掌握兩座重要軍事島嶼,實際上也是扼守在最繁盛的航道上,掌握著家族的主要收入。鄭成功的首要目標,就是拿下這兩地以及相對應的商貿、軍事資源。

1650 年鄭成功以護送運米船為由,從揭陽返回廈門,並且控制住鄭聯,以鄭芝龍正統繼承人之姿,讓鄭聯大部分的部隊選擇加入鄭成功,鄭聯也遭到殺害;鄭聯的兄弟鄭彩得知消息,選擇退居海上,等於是將金門、廈門的事業奉送給了鄭成功,雖然最後鄭彩選擇投降於鄭成功勢力,但不久就過世了。

鄭家另一代表勢力是鄭鴻逵,大致上居於安海鎮白沙,控制有廣東揭陽。鄭成功勢力與鄭鴻逵也緊密合作,至此,鄭氏家族開始以鄭成功為領袖從廈門派出商船在東亞海域上進行貿易。

面對更為強大的敵人清帝國,鄭成功需要更多的力量,抗清大旗便是鄭成功壯大勢力的重要號召,而要達成這樣的號召則必須要有南明政權的背書,像是西南偏安的桂王政權正式稱帝,年號永曆。

1650 年年底,得知明朝皇室的政權再次成立,奉明朝正朔的鄭成功也因此極力想要出兵廣東,解決永曆政權面臨的清軍壓力。鄭成功決議出兵,他將廈門交由叔父鄭芝莞進行守衛,便率領大軍向廣東奔去。

1651 年,駐紮泉州的清軍趁著鄭成功率大軍離開根據地奇襲廈門,掠奪了鄭成功勢力重要的積蓄,廈門港付之一炬,然而面對清軍壓力時,其叔父鄭芝莞帶著自己的財產退居海上。守衛金門的鄭鴻逵得知廈門的戰況,緊急向在廣東的鄭成功報告此事,大軍退回廈門,趕走了清軍。1651 年 5 月,鄭成功將鄭芝莞斬首示眾。

為了清軍造成的損失,鄭成功迅速發起一連串的攻勢,攻破泉州灣附近幾處清軍營,掌控安海、進攻同安、泉州,讓清軍無法突破。1652 年,鄭成功勢力大規模圍困海澄城,逼著清帝國守軍投降,面對來自福州來援的浙閩總督陳錦大軍,鄭成功勢力不僅打敗清軍,更使得陳錦於戰事中戰死,鄭軍進一步圍攻漳州。

雖然最終仍被清軍逼退,回守海澄,但此時鄭成功已經穩固在福建的勢力。至此,福建大半已為鄭成功掌握,他建立起個人的威信,運用一套中央集權的軍事制度,掌握著軍隊的運作,也確保海外貿易的控制權,最重要的是越來越多抗清勢力歸附,像是魯王最後殘餘的水師軍隊。他不僅僅是鄭家的代表了,更是抗清的代表。

二、議和與不和之間,鄭成功的操盤術

對清帝國而言,東南有實力壯大的鄭成功勢力、西南有被南明諸抗清勢力奉為正朔的永曆政權,面對雙方的戰事也逐漸失利,加上內部的統治階級動盪、滿漢鬥爭問題等,當順治皇帝親政後(1651 年),對雙方的戰事改採守勢,更對鄭成功採取招撫的政策。清帝國的招撫方向,也符合著鄭芝龍極力推動招撫鄭成功,以此鞏固和提高自己政治地位的想法。像是 1652 年,當鄭成功勢力奪下海澄,更大敗來援的陳錦時,這讓清廷大為震驚,也接受鄭芝龍的建議,派員前往招撫。

至於鄭成功勢力,隨著包圍漳州失利後,退回固守廈門、海澄,為了避免損失擴大、爭取回復實力、籌措糧餉的時間,再加上更需要統整這支立場、實力等參差不齊的軍隊,鄭成功決定進行談判以達到停戰,1652 年 10 月雙方開始了談判。

清廷處分了幾位發動入侵廈門的官員,攏絡鄭成功。但在議和的鄭成功勢力也同時派遣原魯王部將張名振、陳輝、黃興等人進擊長江一帶,清帝國大軍立刻南下進逼鄭氏勢力根據地,企圖強行攻下海澄,清軍在諸多方面被鄭成功擊退,嚴重挫敗,只是鄭成功勢力在海、陸軍上也是損失慘重。這也讓此次和談觸礁。鄭芝龍在這次和談失敗中,遭受朝臣諸多非議,但為了緩和鄭成功的情緒,清廷大大冊封鄭氏家族成員。

在 1654 年年底,清廷派出鄭成功的家人鄭世忠、鄭蔭舍等人至福建協同地方官說服鄭成功,但鄭成功百般拖延下,最終清廷內部也一面倒要求征剿鄭成功,順治皇帝只得命令浙江、福建都應傾全力征剿鄭成功,除非鄭成功「力窮畏死,剃髮來京」,再另行處理。

經過兩年的休養生息,雙方戰事又再度一觸即發。1655 年,鄭成功勢力再次進攻福建多處地方,將主力部隊直逼福州。只是當雙方大軍即將在廣東碰頭時,鄭成功讓大將林察停下大軍的腳步,鄭清雙方又進入一次的談判期。

面對鄭成功時而議和時而出兵的反覆不定,清帝國決定增兵福建,以對鄭成功勢力做好各種準備,鄭成功勢力則是讓大軍回守漳州、廈門,並且同時派出張名振、洪旭舉兵北征,攻入長江牽制清軍大軍,攻下舟山;派出黃廷、萬禮等南下廣東,攻下揭陽。1655 年 9 月,清軍大將濟度在即將與鄭成功一戰前,考量清軍四處用兵,糧餉等內部消耗極大,因此再次書信鄭成功,期望把握最後機會招撫鄭成功。只是這次和談再次失敗,1656 年大戰展開,鄭成功撤回部隊,將戰事逼入海戰,清軍大敗。

不只在軍事上取得一定的成功,鄭成功也建立起一套管理機制,將廈門(原名中左所)改名為思明州,建立明帝國傳統的行政體系「設置六官」,他成為東南一帶的抗清領袖。

三、北伐南京,慘敗噴裝,轉進臺灣

再次領有揭陽的鄭成功勢力,在尚可喜率清軍進攻下大敗,鎮守將領蘇茂受到鄭成功咎責論斬,其部屬黃梧等人則因眾人的勸阻而保住性命,黃梧調守海澄。隨著清軍在戰事上、招撫鄭成功上雙雙失利,也轉而招撫鄭成功部將。當時清軍進逼海澄,雖然黃梧一度與清軍抗衡,但面對鄭清談判破裂的詭譎氛圍、再加上深怕鄭成功追究揭陽之敗,他決定獻城降清,不僅是奉上一座城,更是將一座重要貿易據點、豐富稅收、糧餉以及武器等軍資雙手奉送給清軍,無疑對鄭成功勢力造成一次非常嚴重的打擊。1656 年降清的黃梧,得到「海澄公」的封賞,而黃梧也積極參與對鄭成功的征討與獻策,其中除了將海禁提升為嚴格的遷界令外,還提供鄭成功商貿集團「五大商」的往來線路,造成鄭成功在內陸貿易、資訊流通上造成重挫。

為了彌補海澄的損失,鄭成功立刻出兵福州,要將這座盛產木材的城鎮佔領下來,用以補充擴充船艦的材料,這是他出兵浙江的第一步。清軍隨時可能再次進逼,他必須先發制人,進可趁著清軍疲乏時取下南京,退則藉此展示軍力爭取更好談判條件。

1657 年 1 月,鄭成功大軍由張英、萬禮統帥水師,進攻溫州等地,清軍守將見鄭軍來勢洶洶,紛紛獻城投降。清軍趁鄭軍主力北上、借機進逼廈門。鄭軍只好回守廈門,取消這次北伐。

1659 年 5 月,鄭軍船艦再次北上,有承襲張名振軍隊的張煌言,以他擔任嚮導,鄭軍陣中還有大將甘輝、張英、萬禮等人,可以說是傾全力一戰。戰事對鄭成功勢力很有利,一路從舟山、羊山、崇明,進逼鎮江、瓜州,以包圍戰術令守軍紛紛獻城投降,張煌言軍更是在蕪湖一帶產生重大影響,吸引大批軍隊來降,整個態勢就是直指南京(金陵)。

只是在對南京清軍的戰事中,鄭軍仍採取包圍戰術,而清軍則派達素等將領率軍救援,同時城內清軍騎兵與救援大軍裡應外合,突破鄭軍的包圍,鄭軍大亂,鄭成功決定退回廈門,然而這也讓斷後的甘輝遭到俘虜處斬,張煌言軍則是一路向西北逃亡。

此次北伐的決定,可以說給鄭成功勢力最嚴重的一次打擊,損兵折將,像是甘輝、萬禮、林勝、張英等皆死於此次北伐中。

清廷方面,面對鄭成功的提議,表示拒絕和談。1660 年 3 月清軍趁隙由達素率領大軍進攻福建,會同浙江、廣東的水師以及降將黃梧、施琅等,直逼廈門。鄭成功則調回各鎮兵馬、鼓勵士氣、寬待南京失職將領,共同抵禦清軍的圍攻。結果清軍在海戰大敗,清軍主帥達素、李率泰致書鄭成功,緩和了鄭清之間的緊張氛圍,但另一方面清廷也加派駐守四川的耿繼茂、西南方戰事有功的都統羅託等人前往安定福建。

面對軍事的壓力以及南京的大敗,鄭成功主動提出談判的需求始終遭到清廷的不回應,尤其在得知鄭成功完全不考慮剃髮一事之後,雙方的談判可說是完全破局。再加上原本西南牽制著清軍的永曆政權,隨著永曆皇帝退入緬甸不知所蹤,對清軍的威脅也幾乎蕩然無存。

若由此來考量,再配合上從臺灣來投奔的何斌此前提供「攻臺」建議,或許正符合鄭成功當下最適合的解方,因此鄭成功招開了一場攻臺的會議。在會議中,即便面對眾多將領的疑懼,鄭成功頗有堅持,唯獨宣毅後鎮的吳豪敢言他對臺灣的看法:「風水不可,水土多病。」另一方面,協理中軍戎政的楊朝棟則倡言可行,得到支持的鄭成功大喜,因此在鄭氏勢力中達成攻臺的「共識」。

四、未必是最佳之地,卻是能夠喘息的決定

1661 年,幾乎鄭氏勢力的所有大軍隨著鄭成功出征,唯獨交由兵官洪旭、前提督黃廷鎮守廈門、戶官鄭泰鎮守金門。船隻很快到達澎湖群島,但是也隨即遭遇到風暴而無法前行,加上未曾考量將滯留澎湖,糧食缺乏成為鄭成功頗為苦惱之事。因而,鄭成功決議冒險航行,雖然部下諸多反對,但船隻還是在風雨交加下啟航,入夜後雨勢突然中止,當天亮時其龐大的船隊已經航至鹿耳門外。

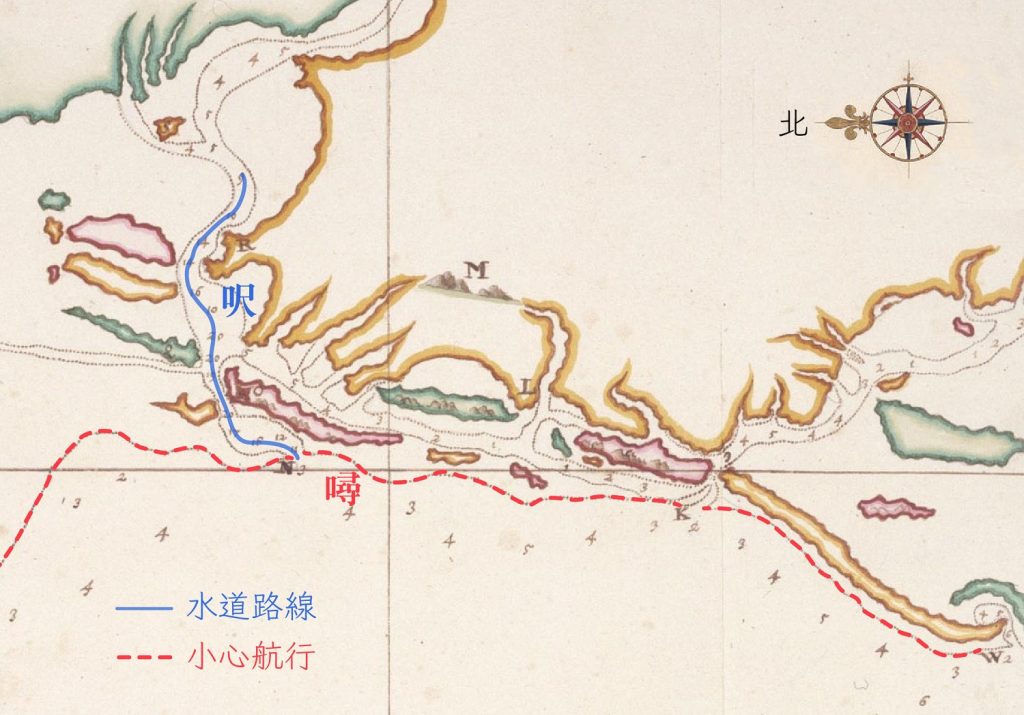

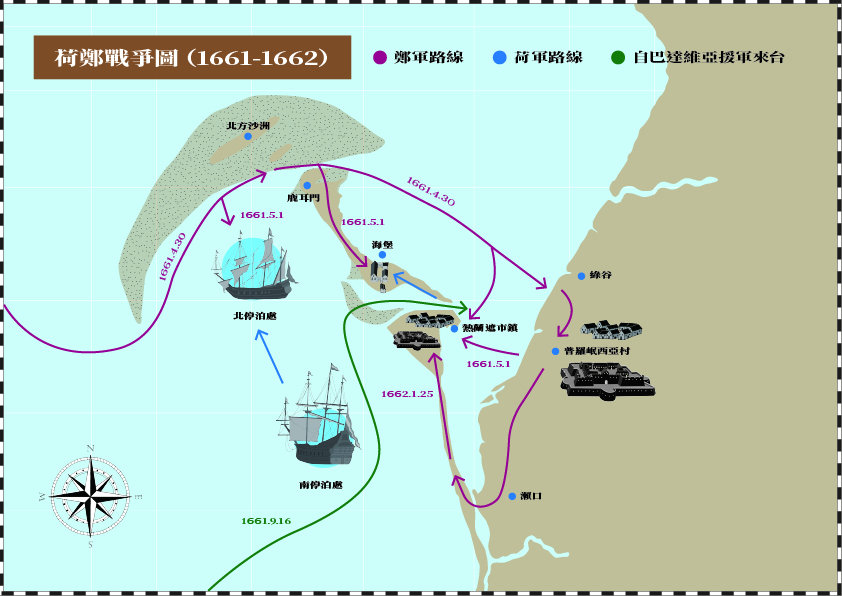

1661 年 4 月 30 日,鄭氏勢力艦隊大軍到達鹿耳門外海,根據荷蘭東印度公司的土地測量師梅氏的描述:「戎克船很多,匆忙之間無法計算數量;也看見其中幾艘已經駛入鹿耳門港道。」此時正是滿潮之際,船隊能夠很容易航行過原本水淺、曲折的鹿耳門航道。大隊船艦停泊之後,親軍驍騎鎮的騎兵隊首先上岸,直指在臺灣本島的另一座堡壘「普羅民遮堡」,此城與熱蘭遮堡之間隔著一片大海相望,普羅民遮堡旁邊就是一座大市鎮赤崁。鄭氏大軍駐紮在堡壘後方山丘上,士兵衝向堡壘,熱蘭遮堡的支援趕不及協防。

(Source: 故事StoryStudio團隊繪製)

隔天,荷蘭的上尉「戰將」佩得爾(Thomas Pedel)率領火槍隊,在熱蘭遮堡北邊的北線尾沙洲攻擊駐守的鄭軍,在此駐守的鄭軍是受鄭成功命令統領左、右虎衛鎮鐵人部隊的宣毅前鎮陳澤,鄭軍將荷軍徹底殲滅,佩得爾死於此役之中。另外在海上,荷軍船艦也打了大敗仗。

困守的普羅民遮堡守軍也到了彈盡糧絕的情況,加上水源也無法補給,指揮官貓難實叮(Valentijn)對鄭成功的信件,回信表示需要取得困於熱蘭遮堡的臺灣長官揆一指示,並且嘗試送信至揆一,但路途都被鄭軍所把持住,鄭成功派出楊朝棟送信入城,更要脅將要更全面的進攻。

1661 年 5 月 3 日,揆一派來人員被鄭軍攔截,貓難實叮因而派出梅氏(Philippus Daniel Meij van Meijensteen)前往打聽消息。最終得知揆一下令,普羅民遮堡是否投降交由貓難實叮全權判斷。貓難實叮召開了一次會議,在達到共識熱蘭遮堡無法提供支援後,一致通過投降的決定。

1661 年 5 月 4 日,鄭成功勢力開始從兩側進逼熱蘭遮堡,但熱蘭遮堡的砲火得以打破他們進逼的防線,只是鄭成功勢力的包圍網逐漸完成,雙方持續在熱蘭遮市鎮零星交戰。荷鄭雙方也在熱蘭遮市鎮展開了猛烈的砲擊,鄭成功勢力受到嚴重的打擊,最終鄭成功大軍退出熱蘭遮市鎮,開始形成長期的包圍戰。

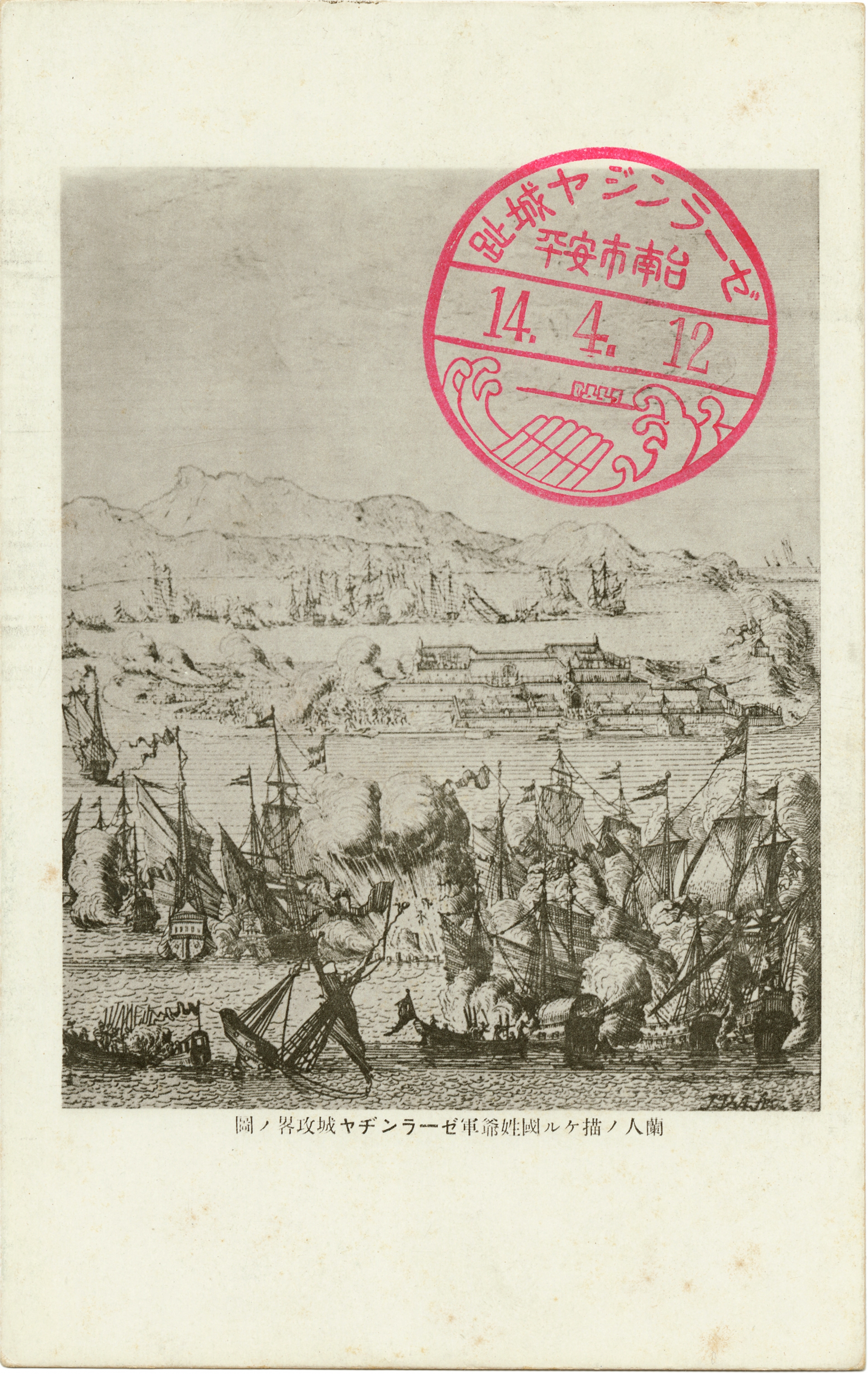

(Source:臺灣歷史博物館,登錄號:2001.008.0738)

最終,在 1662 年 1 月 25 日,鄭成功決定進行一次總攻擊,在這場攻擊之後,揆一也經由會議宣布投降。只是不久,鄭成功也離開人世,鄭氏勢力的重擔則轉交由未來英國人口中的「臺灣國王」(King of Tywan)鄭經。