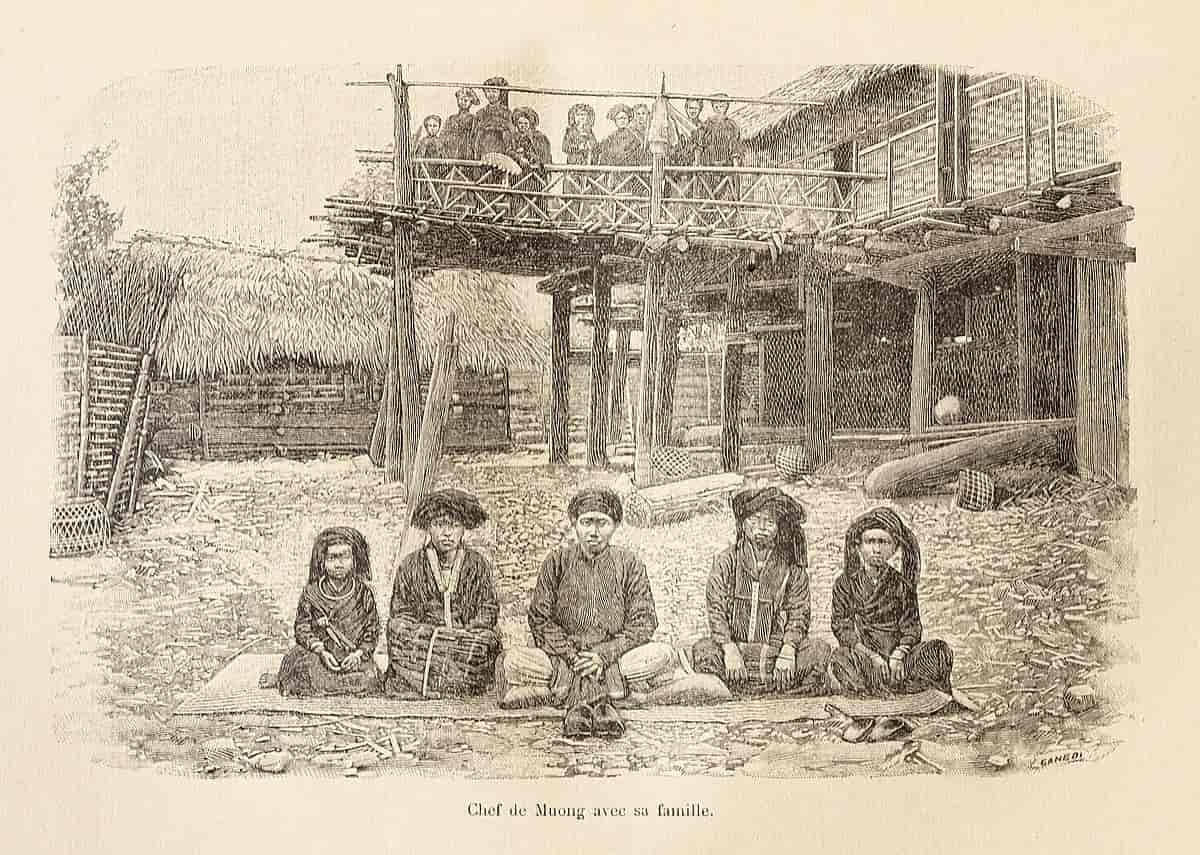

在十九世紀早期,越南中部高原的芒族人似乎被當成是會講話的野獸,而非人類。歐洲商人傾其全力,希望能捕獲幾隻樣品作為動物園的收藏,可惜沒有成功。1819 年,法國波爾多號的船長芮伊(Rey)載運一船武器給安南皇帝,一名負責接待外賓的高官向他保證確實有「野人」存在。那名高官在指揮一隊大象軍團行經內地時,曾見過許多野人。他表示那些人有尾巴,他還設法捕獲了一隻帶回首府,獻給皇帝作為禮物。

船長芮伊對此頗感興趣,日後前往宮廷拜會法國官員時還求證過此事,那些官員毫不猶豫地肯定了他所聽到的一切。

除了上述例外,芮伊就中南半島的動物報告做成結論,鄰近國家都可以見到這種種類繁多的動物。

在十九世紀結束前,這些見解不得不加以修正。探險家穆奧[1],即柬埔寨吳哥窟的發現者,發表一篇他造訪斯丁族[2]的報導。越南芒族正式被歸為人類,甚至還有若干論點懷疑他們是遺失的以色列部落。然而,直到殖民時期進行人口普查,徵收人頭稅,這些剛獲得認可的人類卻依然寄居森林間,難以親近,仍舊籠罩著神祕的面紗。

越南芒族似乎領悟到自己文明的落後,一向自絕於陌生人,而外人則將這一點和其本身若干自謙的傳說牽扯在一起。其中一項熱衷的說法是源於人類被創造時,他們受害於戰略性的不利條件,因為當芒族身為最後一個從地洞裡爬出的人種時,所有有價值的一切都已被瓜分一空。

還有他們之所以淪為文盲,也只能怪他們咎由自取。當至高的神靈要所有部落提交書寫器物並鐫刻上自己的字母時,芒族以其缺乏遠見的本質,並沒有提交石版或木雕文件,而是將文字寫在一塊鹿皮上,後來連同字母一起被狗吃掉了。

在中南半島山區,應有大約一百萬芒族人。確實數字則不得而知,因為有些偏遠的山谷根本沒有被正式馴服。但不管如何,其數目都在迅速削減,正如某些最受西方滲透的村落,在一個世代間便喪失了一半人口。他們是長相帥氣、古銅色肌膚的民族,屬於馬來-玻里尼西亞語系,跟婆羅洲的達雅族(Dyaks of Borneo)、菲律賓群島的伊格羅斯(Igoroths)和艾塔斯族(Aétas)、以及廣泛分布於各偏遠地區,諸如馬達加斯加和中國外海之海南島等地的不同部族有關。

他們利用弓箭狩獵,以逮捕和馴服大象聞名,販售遠達緬甸等地區。他們文化的散播,可以由他們在箭矢上使用怡保樹[3]的毒液窺見一二。怡保樹雖然生長在許多地區,但是這種毒液的使用僅限於中南半島的馬來西亞、泰國東側一隅,以及緬甸、婆羅洲和帝汶等地區。毒液是根據獵物的大小,必要時可以熬煮植物的根、或從毒蛇獠牙和蠍子毒刺中萃取番木虌鹼成分添加而入。如果武器上浸有這種毒藥──許多半宗教性的禁令,皆限制這種毒藥的使用──一旦沾上,只要數分鐘便足以奪走一條人命。

芒族採用乾燥法栽植稻穀,亦即趁雨季開始前焚燒部分林地,將種子撒在地面挖掘的孔洞中,再由雨水完成其餘工作。芒族一詞在越南語中意指「野蠻人」。他們曾被所有技術比他們優越的種族所奴役,包括暹羅人、寮國人、柬埔寨人等跟他們有接觸的種族。不過跟這些優秀族人接觸的結果,不但沒有為芒族人帶來任何利益,反而隨著外界的影響越大,他們的境況也越為窘迫。

就一般局外人看來,這些倖存的芒族人自由自在、生活愉快、善於交際,經常耽溺於美食和米酒。這種恣意的生活方式,據說有賴於、也相對於其部落的難以親近。除非萬不得已,芒族人不會為了賺取工資而工作,周遭的文明鄰人也對其「難以救藥」的懶散頗為震驚。

不過對於村落間的勞力工作,比如搭建房屋或清除林地,芒族人都全體上場,態度熱切。越南芒族人是藝術蒐集者,他們的財富隱藏於他們擁有的鑼鼓和瓶罐,其中有些是遠古中國和占族的古物,因此即使在西方也是價值連城。歐洲人有時會甜言蜜語地從芒族人手中將這些足以陳列於博物館的古物哄騙到手,還聲稱不懂得這些器物的價值,只是偶然撞見,以為那只是芒族一些有趣的手工藝品。

那些瓶罐除了用以儲放米酒,還用來積聚,希望神明能寄住其間。當神明進駐時,會在夢中告知主人,但要等到專家從某些外在跡象檢視肯定後,才能獲得正式承認。這些備受尊崇的瓶罐不一定是古董,不過酒神通常會顯示其藝術的偏好。總之,酒神進駐的瓶罐會成為一件有價值的財產,可以和酒神一起交易,換取大量水牛。

至於酒神,或謂護身符,據信是可以某種方式分割的,因此在售出瓶罐時,經常會少掉一個把手,而對把手的崇拜仍與昔日對完整瓶罐的喜愛並無二致。在部落間存在大量這種交易,由專門的鑑定人和協調商負責這種交易行為。據說他們藉此謀取了大筆收益。

根據科學調查者,諸如茹安博士的研究,越南芒族最特出的是他們獨特的種族記憶。甚至有人認為,如果就芒族已經瀕臨消失的傳說事蹟進行通盤性的研究,也許會就人類史前時代的存在透露出前所未有的訊息。根據博士表示,芒族中退化最少的一族──埃地族[4],在人類學的地位可以相較於長毛象、大地懶[5]、以及有史以來便自遠東滅絕的河馬。

越南芒族傳奇的獨特性,是基於他們神聖不可侵犯的儀式傳承。那些儀式只能使用於某些特殊的情況,而且遣詞用字不能有絲毫修改。即使那些字詞已經失去原本意義,遭到毀損,殘缺不全,但是在強而有力的宗教約束下,他們雖沒有復原的意圖,卻也不准擅自修補。因此之故,其部族傳奇雖然在詮釋方面有極大困難,但卻是遠古相關訊息的資料寶庫。

過去數千年的重大事件,對越南芒族的想像力似乎沒有造成任何影響。芒族傳奇中鮮少提及高棉族和占族璀璨的印度化文明,吳哥城[6]也只是「新近抵達此間的外來人」的作品。芒族傳奇描述其族人在某段不明的時期離開島嶼家鄉,來到中南半島安身立命,那時期應該遠在西元前五世紀之前,因為根據扶南王國[7]的歷史記載,當時已提及他們。

「病死是靈魂最好的歸宿」:芒族的死亡儀式與律法

一般非科學界的訪客,對於越南芒族生活周遭所存在的無數儀式,印象最為深刻。其中最繁瑣的儀式是與死亡相關。相較之下,那些關於健康的儀式反而最不重要,因此受到最敷衍的待遇,因為病死是對靈魂最有利的歸宿,可以確保在地底享有舒適的死後生活。茹安博士感到最困難的一點是勸說芒族人接受任何醫療行為,他們指責他企圖剝奪他們擁有「好死」的機會,因為一旦痊癒,便可能因為意外或暴力而「歹死」。這種「歹死」會使得鬼魂永遠在天上的悲慘之境漂泊。

麻瘋病患被視為在幸運之神的眷顧下誕生者,因為他們不需要工作,由部落撫養,而且確保得以善終。

相反的,有關死亡的儀式可以延續超過兩年,而且所費不貲。一個死亡案例的花費可能是一個村落一個月的收入,而一旦發生流行性傳染病,更會耗盡部落所有儲備的祭品,其後勢必造成飢荒。

在安排喪禮時,芒族人會極其留意導致死亡的原因。如果死於各種暴力、死於國外、或在國外失蹤而推定死亡者,抑或死者為兒童、瘋子或難產而死的婦女,其死亡儀式會特別繁複而昂貴,否則那些亡者會化為厲鬼展開報復。芒族的村落到處都是開敞的墳墓,墓中死者仍每日接受供品「餵食」,並被告知家族內所發生的事情。

單就儀式的相互重疊,且所有儀式都需要飲酒,難免出現一個神奇的結果:受人尊敬和酩酊大醉整合成一件事。一個體面人士為了體現其在儀式中的地位,經常沉浸醉鄉,其虔誠受到眾人的景仰,也成為年輕人的典範。在芒族對外人慎重表達歡迎之意時,會說「nam lu」,意思是「我們一起喝個醉吧」,其意義和邀請對方一起祈禱是等同的。芒族部落還有一種現象是舉世少有的,即其馴養的動物、狗、豬、雞等,全因餵食祭祀瓶罐中的發酵混合飼料,不時處於無助的醺醉狀態。

宴飲交際在這裡是慣例,且是最基本的禮貌行為。他們會祈求路過的外人加入他們吃吃喝喝的祭神儀式。如果所吃所喝少於主人豪爽提供的駭人份量,會被視為不識時務,也是對神靈的冒犯。為了防止訪客不智犯下這種失禮行為,或失禮地始終維持清醒狀態,一名陪從會蹲在一旁,謹慎查看訪客的消耗量,確保他至少飲下三牛角的供酒。

對那些研究越南芒族生活方式的人士而言,還有一件令他們印象最深刻的事,即犯罪率的低下(即便那是以西方的標準而言),芒族對何謂「錯」的觀念,似乎也是他們難以理解的。對芒族人來說,他們重視的是行為是否實際,是否合乎時宜,而這也是他們行為最堅定的指標。芒族所關切的是政策,而非正義。就儀式的層面而言,是否虔誠、是否熱切都不重要,痛改前非也毫無意義。在芒族民俗信仰中,從事反社會行為並不會遭到道德的譴責。

這一切、以及他們伴隨著儀式性飲酒的繁複儀式,可以從芒族的宇宙觀獲得詮釋。他們認為宇宙是由眾多強大的神靈、以及其祖先的陰靈所統治,從而控制他們的命運。這種關係是一種契約關係;諸神和陰靈顯然居於嚴格而冷峻的債權人角色。廣義而言,這些靈異界的貴族對於其人類子民的態度並不特別仁慈或敵對,他們所求者只是人類切實履行債務,即祭拜儀式。不多不少,僅此而已。只要分毫不差的付出,那麼對個人、家庭和部落都是好事。而乾旱或澇災、「歹死」、瘟疫──事實上,所有的不幸都只意味儀式遭到侵犯,而唯一的補救方式是找到罪魁禍首,迫使其提供既定的賠償,讓諸事回歸正軌。

這種人類行為及其影響的觀點,與西方宗教訓條完全相反;西方訓條接納惡人猖狂的事實,而認為這些違反十誡的道德債務,將在另一個世界受到應有的懲戒。在越南芒族間,懲戒則是迅速而俗世的。惡人,亦即在儀式上輕慢的人,很快就會遭到摧毀。如果他繼續累積對神靈的債務,他一定會突然暴斃,顯示靈異界的債主已經感到不耐,而以收取他的靈魂作為不償付債務的代價。

這套機制在實務操作上比一般人想像的還要順遂。針對個人的罪行,比如竊盜或暴力,因冒犯原告祖先陰靈,會被視為違反儀式之舉。然而,挑釁者只會被視為另一陰靈的工具,是被利用來懲罰被害者於某項儀式中的失儀,因此,法官只需引用某段相關的習慣法加以判決,藉此迴避掉嚴苛的道德譴責。兩造都有錯誤,然後似乎毫無邏輯的,只需要判定違法者支付物質賠償,以及被視為更加重要的,即支付祭祀所需的牲畜和供酒,以補償受到冒犯的陰靈即可。當然,儀式上的賠償更具優先地位,而如果賠償有困難,還可以按月攤還。犯法者在律法規定下,必須參與祭祀宴飲,以發揮調和雙方關係的輔助功能。

在越南芒族間,沒有民事和刑事法的區別,也沒有蓄意和非蓄意傷害的差異。一個人在暴怒之下攻擊對方,或在狩獵意外中不幸擊中對方,都屬於神靈方面的事宜,也有既定的賠償方式。雙方無須橫眉豎眼,這只是另一宗人類的不幸,需要藉助宴飲,在全村人的醺醉中解決。芒族不會引用死刑判決,否則全族人均會暴露於被處決者陰靈報復的陰影中。芒族中兩項最大的罪行是,偷竊神靈極力保護的飲水和食米。由於這種罪行的性質是對神明的褻瀆,將全族暴露於神靈的憎惡中,因此這類罪行會受到死刑的懲戒。

被白人入侵的芒族社會

白人殖民地開拓者對越南芒族人的態度,既是感性的,也是掠奪的。職位較低的行政官員因不牽涉到利益關係──芒族人是否工作,對他們並沒有損失可言──對待芒族就像對待討喜的孩子。這種態度的一個顯著事例是著名的殖民地行政官員薩巴提爾[8],他拒絕讓傳教士進入他的管轄領域,在聽說一名高級官員前來調查勞工問題時,他索性把橋樑炸掉。據聞薩巴提爾娶了三名芒族妻子。

在首度見到白人入侵芒族境內所造成的影響時,薩巴提爾的態度更為積極,主張白人應完全撤離,讓芒族人以他們自己的方式過日子。但政府當局卻無法不加以干預,無法不壓榨部落利益,逕行審判、算計、徵稅,以及尤有甚者,即致命地適應歐洲人的需要而強迫芒族人提供勞役。拓荒者執意為墾植地索求勞力之舉,終於擊潰了薩巴提爾。

墾殖的農場主人其實只有極少數一小撮人,而這少數家庭卻擁有中南半島最豐饒的財富。他們對芒族的態度,或許正和早先擁有奴隸的古老貴族對待為他們創造財富的生產者一樣。那是一種最極致的輕蔑;而如果不是抱持著這種態度,或許就不會造成那麼有效的掠奪。

過去,他們僱用勞工掮客,不管是以誘惑或哄騙的方式,只要能夠幫他們找到男性勞工並簽下三到五年的工作契約,就願意給這些掮客極高的酬金,而能活過這段契約期間的勞工甚少。那些苦力在武裝警衛的看守下慘遭鞭笞,有時還會被轉賣,運送到太平洋島嶼上工作。近日企圖緩和這種情況的努力都受到極力反對,那些墾荒者還振振有詞的反問:不然,殖民地的目的何在?

行政人員和農場主人的衝突就如此持續著,儘管芒族的情況或有緩和,強迫勞工的原則卻揮之不去。為了維護官方讓新的白人進駐部落的權利,部落每名成年男性都要繳付白米作為稅金,而且每年必須義務提供好幾天在農場或道路勞役工作。最讓芒族人感到氣惱的是其自由遭到侵犯。他們有五十天時間無法從事祭祀,使得他們深感在神靈面前虧欠良多,而不得不加以彌補。還有一個問題就是由於從事勞役,他們與家人間微妙的經濟平衡很可能遭到破壞,讓他們從原本能夠自給自足陷入萬劫不復之境。

越南的芒族社會令人聯想到伊斯蘭社會,或哥倫布文明之前的美國社會,每個人從生到死的每一行動都受到嚴格的控制。這是一種高度團結的體系,在處理部族內部生活方面相當成功,但面對外在的衝擊卻極為脆弱,完全沒有抗拒能力。芒族的習慣法和宗教儀式足以應付每一件可能發生的事,只除了一項:對外界突如其來展開的侵襲,他們沒有律法足以採取主動出擊。如果有人冒犯村落的守護神靈,他們可以毫無困難的把事情擺平;但如果來的是一個擁有讓渡文書的伐木公司,鋸倒神靈所在的榕樹,把樹木運走,他們能怎麼辦呢?就只能面對世界末日的來臨了。

彷彿暗示著未來的命運,諾曼.路易斯趕在雨季刷洗走一切之前, 記錄下殖民主義在這片土地上的黃昏。

除了西貢與越中地區,沿著當今柬埔寨、寮國國界的高山地區,住著一群芒族、占族、嘉萊族、埃地族、苗族等少數民族。他們與越南人的關係疏遠,且在獨立的抗戰中,常常成為被犧牲的對象。然而,華麗的鼓鑼文化、盛大的宴客酒會、古老的習俗,叫路易斯讚嘆不已。他接著更跨越山脈,前往柬埔寨吳哥窟,觀賞在古城前表演的傳統舞蹈。然而,這片土地還是逐步現代化,只剩寮國,還有法國人刻意保護、略保山林的野性。

[1]全名Henri Mouhot(1826-1861),法國博物學家,以重新發現吳哥窟聞名,著有《暹羅柬埔寨寮國安南遊記》。

[2] Stieng People,東南亞的一個跨境民族,居住在越南和柬埔寨兩國境內。

[3] ipoh tree,學名:Antiaristoxicaria,又稱見血封喉樹,箭毒木,是世界上最毒的植物之一。

[4] Rhadés,越南官方認定的五十四個民族之一,主要集中在南部山區,與占族關係密切。

[5] megatherium,更新世晚期巨型動物群中的一員,為當時更新世最大型的數種哺乳動物之一,體型甚至可比擬現代的大象。

[6] Angkor Thom,又名大吳哥,是九至十五世紀高棉帝國最長久的國都,占地九平方公里,包括一系列各朝建立的古都遺蹟。

[7] Fu-Nan,中南半島的一個印度化古國,建國於西元一世紀,《漢書》中稱為「究不事」,遺址在今柬埔寨境內。

[8]全名 Léopold Sabatier,法國殖民地行政官員,1914-1926 年間負責多樂省行政事務。